15 Histoires De Football

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

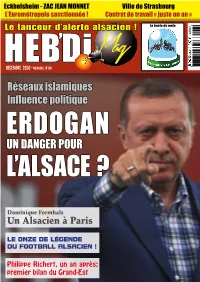

Un Danger Pour L’Alsace ?

Eckbolsheim - ZAC JEAN MONNET Ville de Strasbourg L’Eurométropole sanctionnée ! Contrat de travail « juste un an » Le lanceur d’alerte alsacien ! La boule du mois -67167 ’ com 84 HEBDiDÉCEMBRE 2016 - Mensuel N°84 Réseaux islamiques Influence politique ERDOGAN UN DANGER POUR L’ALSACE ? Dominique Formhals Un Alsacien à Paris LE ONZE DE LÉGENDE DU FOOTBALL ALSACIEN ! Philippe Richert, un an après: premier bilan du Grand-Est Le marché frais de Stéphane Biot ! Les Fiches de Stéphane : Décembre 16 Faciles, les repas au marché frais ! Au marché frais, la fin d’année a du goût Toute l’année, le marché frais s’engage pour vous propo- ser de très bons produits, en direct des producteurs et au prix juste. Et pour les fêtes de fin d’année, c’est pareil : dé- couvrez et commandez nos produits de fêtes profitez d’un service au top pour la préparation de vos commandes ! Commençons par la partie Traiteur. « Ceux qui ont envie d’un apéro ou un cocktail dinatoire, ou qui n’ont tout simple- ment pas envie de cuisiner pendant ces soirées, peuvent nous commander des plateaux de charcuterie, poissons, fruits et légumes ou fromage. Tout cela joliment présenté en plateau, corbeille ou caissette. » Les pros du marché préparent et sélectionnent de quoi ravir vos papilles et vos estomacs et voyager à travers les terroirs de France ou d’ailleurs : - charcuterie italienne, espagnole ou alsacienne, as- sortiment de viandes froides et salades - assortiment de fromages AOC ou AOP de petits producteurs, - légumes frais agrémentés de sauce préparées par « A la botte », fruits frais en cubes ou en brochettes, le tout toujours de saison - produits de la mer - pains variés Et qui dit « fêtes », dit aussi « cadeaux ». -

Wm 1958 Schweden

WM 1958 SCHWEDEN GRUPPE A 1. Deutschland 3 1 2 0 7- 5 4 08.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 10.647 2. Nordirland 3 1 1 1 4- 5 3 NORDIRLAND – CSSR 1 : 0 (1 : 0) 3. CSSR 3 1 1 1 8- 4 3 Cush (20.) 4. Argentinien 3 1 0 2 5-10 2 Nordirland: Gregg, Keith, McMichael, Blanchflower, Cunningham, Peacock, Bingham, Cush, Dougan, McIlroy, McParland. Trainer: Doherty (NIR) GRUPPE B CSSR: Dolejsi, Mraz, Novak, Pluskal, Cadek, Masopust, 08.06.1958, Västerås (Arosvallen), 9.591 Hovorka, Dvorak, Borovicka, Hartl, Kraus. Trainer: Kolsky SCHOTTLAND – JUGOSLAWIEN 1 : 1 (0 : 1) (CSR) Murray (48.); Petakovic (6.) Schottland: Younger, Caldow, Hewie, Turnbull, Evans, Cowie, 08.06.1958, Malmö (Malmö Stadion), 31.156 Leggat, Murray, Mudie, Collins, Imlach. Trainer: Walker (SCO) DEUTSCHLAND – ARGENTINIEN 3 : 1 (2 : 1) Jugoslawien: Beara, Sijakovic, Crnkovic, Krstic, Zebec, Rahn (32.,89.), Seeler (42.); Corbatta (3.) Boskov, Petakovic, Veselinovic, Milutinovic, Sekularac, Rajkov. Deutschland: Herkenrath, Stollenwerk, Juskowiak, Eckel, Trainer: Tirnanic (YUG) Erhardt, Szymaniak, Rahn, F.Walter, Seeler, Schmidt, Schäfer. Trainer: Herberger (GER) 08.06.1958, Norrköping (Idrottsparken), 16.518 Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, FRANKREICH – PARAGUAY 7 : 3 (2 : 2) Varacka, Corbatta, Prado, Menendez, Rojas, O.Cruz. Trainer: Fontaine (24.,30.,67.), Piantoni (52.), Kopa (68.), Stabile (ARG) Wisnieski (61.), Vincent (84.); Amarilla (20.,45./E), Romero (50.) 11.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 14.174 Frankreich: Remetter, Kaelbel, Lerond, Penverne, Jonquet, ARGENTINIEN – NORDIRLAND 3 : 1 (1 : 1) Marcel, Wisnieski, Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent. Trainer: Corbatta (38./E), Menendez (55.), Avio (60.); Batteux (FRA) McParland (3.) Paraguay: Mageregger, Arevalo, Miranda, Achucaro, Lezcano, Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, Villalba, Agüero, Parodi, Romero, Re, Amarilla. -

Reims Victoires Défaites

CHAMPIONNAT DE France DE FOOTBALL - Division 1 - Ligue 1 - Victoires et défaites les plus marquantes du STADE DE REIMS depuis 1945-1946 Plus large victoire Plus grande défaite SAISON Date Journée Matches Score Buteurs Stade de Reims Date Journée Matches Score Buteurs équipes adverses 1945-1946 18/11/45 13ème Reims - Lyon 6-0 — 9/09/45 3ème Bordeaux - Reims 5-1 — 1946-1947 26/09/46 8ème Reims - St-Etienne 5-0 — 01/09/46 3ème Lille - Reims 5-0 — 1947-1948 25/12/47 17ème Reims - St-Etienne 6-0 — 04/03/48 25ème Reims - Stade Français 0-3 — 1948-1949 12/09/48 5ème Reims - Metz 6-1 Pierre Flamion (4), Albert 07/10/48 10ème Sochaux - Reims 3-0 René Gardien, Antonin Tichy Batteux, Noël Sinibaldi Joseph Telléchéa 15/05/49 33ème Reims - Nice 6-1 Pierre Bini (3), A. Batteux, Jan Palluch, André Petitfils 1949-1950 18/09/49 5ème Reims - Lens 5-0 Pierre Sinibaldi (2) Abraham 22/01/50 19ème Bordeaux - Reims 4-0 Camille Libar (2), Lambertus De Appel (2), Jean Prouff Harder, Guy Meynieu 02/04/50 26ème Reims - Strasbourg 6-1 Pierre Flamion (3), Abraham 04/05/50 33ème Lille - Reims 4-0 Pierre Vuye, André Strappe (2) Appel, Mathieu Villanova et Roger Vandooren Jan Palluch 1950-1951 01/04/51 28ème Reims - Toulouse 4-1 Abraham Appel, Jean Templin 27/08/50 1ère Sète - Reims 5-2 Jacques Cousin (2) André (2), Robert Jonquet Laborde, Henri Fontaine (2) 1951-1952 25/11/51 15ème Reims - Marseille 8-1 Armand Penverne (2), Abraham 18/05/52 33ème Sochaux - Reims 5-1 Alberto Muro, Jean-Louis Appel (3), Raymond Kopa (3) Reignier (3), René Gardien 1952-1953 31/08/52 2ème -

Le Stade De Reims Et La Coupe De France 2Ème Partie.Xlsx

LE STADE DE REIMS ET LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL PARCOURS DES ROUGE ET BLANC DEPUIS LES 32èmes DE FINALE RETROSPECTIVE - DEUXIEME PARTIE SAISON 1959/1960 à 1969/1970 SAISON NIVEAU de l'EPREUVE DATE LIEU du MATCH ADVERSAIRE RESULTAT BUTEURS DU STADE DE REIMS 32ème 24/01/1960 Mulhouse C.S. Blénod Reims 4-0 Raymond Kopa, Lucien Muller 2 et Robert Bérard Le Stade de Reims Gardien : Dominique Colonna - Défenseurs : Bruno Rodzik, Robert Jonquet, Raoul Giraudo - Demis : Michel Leblond (Entr : Albert Batteux) Robert Siatka - Avants : Robert Bérard, Lucien Muller, Raymond Kopa, Roger Piantoni, Jean Vincent 16ème 14/02/1960 Bordeaux F.C. Rouen Reims 3-2 Just Fontaine, Jean Vincent (2) Le Stade de Reims Gardien : Dominique Colonna - Défenseurs : Jean Wendling, Robert Siatka, Bruno Rodzik - Demis : Michel Leblond (Entr : Albert Batteux) Raymond Baratto - Avants : Just Fontaine, Lucien Muller, Raymond Kopa, Roger Piantoni, Jean Vincent 1959-1960 1/8ème 06/03/1960 Colombes Nîmes Olympique Reims 3-2 Lucien Muller, Jean Vincent, Just Fontaine Le Stade de Reims Gardien : Dominique Colonna - Défenseurs : Jean Wendling, Robert Siatka, Bruno Rodzik - Demis : Michel Leblond (Entr : Albert Batteux) Raymond Baratto - Avants : Just Fontaine, Lucien Muller, Raymond Kopa, Roger Piantoni, Jean Vincent 1/4 03/04/1960 Marseille Sète Reims 1-0 Jean Vincent - 96ème mn - (après prolong) Le Stade de Reims Gardien : Dominique Colonna - Défenseurs : Jean Wendling, Robert Jonquet, Bruno Rodzik - Demis : Michel Leblond (Entr : Albert Batteux) Robert Siatka - Avants : Robert Bérard, Lucien Muller, Raymond Kopa, Roger Piantoni, Jean Vincent SAISON NIVEAU de l'EPREUVE DATE LIEU du MATCH ADVERSAIRE RESULTAT BUTEURS DU STADE DE REIMS 1/2 24/04/1960 Colombes A.S. -

Le Stade De Reims Et La Coupe De France Depuis 1944 1945

LE STADE DE REIMS ET LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL PARCOURS DES ROUGE ET BLANC DEPUIS LES 32èmes DE FINALE RETROSPECTIVE - PREMIERE PARTIE SAISON 1944/1945 - 1958/1959 SAISON NIVEAU de l'EPREUVE DATE LIEU du MATCH ADVERSAIRE RESULTAT BUTEURS DU STADE DE REIMS 32ème 07/01/1945 Reims Juvisy-sur-Orge Reims - 7-0 1944-1945 16ème 04/02/1945 St-Ouen Red Star Red Star - 1-0 1945-1946 32ème 06/01/1946 Orléans Arago Sport d'Orléans Orléans - 2-1 32ème 04/01/1947 Orléans J.A. Saumur Reims - 9-1 16ème 02/02/1947 Metz F.C. Nancy Nul - 2-2 1946-1947 16ème, 2ème rencontre 13/02/1947 Fives F.C. Nancy Reims - 3-2 1/8ème 02/03/1947 Bordeaux Angers Reims - 2-1 1/4 de finale 30/03/1947 Bordeaux A.S. des Charentes A.S des (Angoulême) Charentes - 2-1 32ème 03/01/1948 Orléans U.S. Le Mans Reims - 1-0 1947-1948 16ème 01/02/1948 Lille Le Havre Nul - 2-2 16ème, 2ème match 05/02/1948 Paris Le Havre Reims - 3-0 1/8ème 29/02/1948 Paris F.C. Sochaux Sochaux - 2-1 32ème 09/01/1949 Marseille Angers Reims - 6-1 1948-1949 16ème 30/01/1949 Paris F.C. Sochaux Reims - 2-1 1/8ème 27/02/1949 Marseille Nice Nice - 3-0 32ème 08/01/1950 Lille F.C. Nancy Reims - 2-1 Pierre Sinibaldi et Abraham Appel 16ème 05/02/1950 Nîmes U.S. St Gaudinoise Reims - 7-0 Pierre Bini, Albert Batteux, Abraham Appel et Francis Méano (4) 1949-1950 1/8ème 05/02/1950 Paris A.S. -

Guide Historique 2 013

GUIDE HISTORIQUE 2 013 PRÉFACEPRÉFACE HISTOIHISTOIRERE 1903-2012 STATISTIQUES Textes de Jacques Augendre 1 GUIDE HISTORIQUE 2 013 PRÉFACE L’événement sPORTIF DES TEMPS MODERNES « Je ne connais pas de spectacle plus exaltant » écrivait HISTOIRE « Le Tour a sans doute fait plus pour l’unité nationale de la Henri Desgrange. De fait, ce spectacle offert au grand public a 1903-2012 France qu’aucun des grands événements dont elle a été le fasciné les gens de lettres et des générations de chroniqueurs, théâtre tout au long du XXe siècle ». de Tristan Bernard à Antoine Blondin, mais également les ar- STATISTIQUES tistes, les vedettes du show-biz et bien entendu les cinéastes. Georges CONCHON « C’est une superproduction, s’exclama Orson Welles, invité de Jacques Goddet en 1950, mais le meilleur film pourrait-il Le Tour de France avait fêté son centième anniversaire en traduire fidèlement son atmosphère et sa vérité ? ». 2003. Il doit son existence à Geo Lefèvre, un journaliste pas- sionné de cyclisme qui suggéra à Henri Desgrange, directeur Traduire fidèlement, c’est ce que nous nous sommes effor- de L’AUTO, de créer les Six Jours de la route, sous la forme cés de faire dans la réalisation de cet ouvrage. Le guide que d’une course par étapes reliant les principales villes de l’Hexa- nous vous proposons se veut précis, documenté, pratique et gone. Le projet fut adopté en novembre 1902, au cours d’un d’une lecture facile. déjeuner de travail à la Taverne Zimmer, rebaptisée le « Madrid » puis le « Friday’s », où une plaque commémorait naguère la Il fait une large place aux palmarès, aux chiffres et aux statis- naissance de « la plus grande compétition sportive du monde ». -

Sample Download

CONTENTS Acknowledgements . 7 The beginning . 8 . 1 . 1960 . 13 . 2 . 1964 . 29 . 3 . 1968 . 46 . 4 . 1972 . 63 . 5 . 1976 . 80 . 6 . 1980 . 98 . 7 . 1984 . 123. 8 . 1988 . 151. 9 . 1992 . 177. 10 . 1996 . 204. 11 . 2000 . 241. 12 . 2004 . 278. 13 . 2008 . 315. 14 . 2012 . 352. 15 . 2016 . 389. Bibliography . 441 . 1960 BY THE time the first ball of the European Championship was finally kicked on a September Sunday afternoon in Moscow, the man whose imagination and hard work made it possible had been dead for almost three years . Henri Delaunay passed away on 9 November 1955 from a terminal illness at the age of 72, never getting to see the culmination of his decades of assiduous work . His son Pierre took over as UEFA general secretary, first as a caretaker, then on a permanent basis . The European Nations’ Cup being stuck in development hell for more than three decades wasn’t just down to the horrors of the Second World War and its aftershocks . Even after the June 1954 formation of UEFA, many of Europe’s footballing powerhouses showed little interest in entering anything that wasn’t the World Cup . But in the wake of Delaunay’s death, his son redoubled his efforts to get the Euros off the starting blocks . The idea had already been floated at the Vienna congress the previous March . As a compromise, it was agreed that that most European of things, a commission, should be set up to examine the idea and run the rule over its workability . At UEFA’s second congress in Lisbon in July 1956, Pierre Delaunay gave it another go . -

Docteur Muller & Mister Wendling

26/09/2021 08:13 https://racingstub.com Cette page peut être consultée en ligne à l'adresse https://racingstub.com/articles/17475-docteur-muller-mister-wendling Docteur Muller & Mister Wendling 5.0 / 5 (3 notes) 04/11/2016 05:00 Portrait Lu 3.040 fois Par kitl 3 comm. Jean Wendling, 26 sélections en Equipe de France Révélés à Strasbourg puis acteurs des derniers titres du Stade de Reims, Lucien Muller et Jean Wendling figurent parmi les meilleurs footballeurs alsaciens de l’histoire. Longtemps inséparables sur les terrains, ils peuvent chacun se targuer d’une reconversion réussie. Tous deux éléments de la classe 1934, le milieu offensif et l’arrière droit sont pleinement intégrés au onze du Racing à vingt ans seulement. Lucien Muller arrive du FC Bischwiller, club alors aussi dynamique que la cité textile du nord de l’Alsace. Son alter ego, natif des faubourgs de la capitale régionale, a déjà quelques titularisations à son actif aux côtés de René Hauss et Raymond Kaelbel. Renforcé par l’attaquant néerlandais Bert Carlier et le magicien autrichien Ernst Stojaspal, le RCS signe en 1954-55 sa plus belle saison de l’après-guerre. Longtemps en course pour le podium, toujours en lice en Coupe de France, les hommes de Pepi Humpal calent au printemps : la saison s’achève sur cinq matchs sans victoire, une élimination cinglante à Colombes contre Lille (0-4) aux portes de la finale et une quatrième place frustrante. Titulaires à part entière – normal, les remplacements n’étaient pas autorisés –, Muller et Wendling continueront sur leur lancée avant de connaître, à l’image du Racing, un coup d’arrêt en 1956-57. -

PDF À Télécharger

AtvX&ht REVUE MENSUELLE immmtÊgmÊmÈKmKÊÊÈÈsmÊMÊBBSMmmsmmmmBiBasnaBgÊm c&) iA lvyh& ity) Ils constituent pour les amateurs de football une DOCUMENTATION IRREMPLAÇABLE £ v v w CCI jpow d& l RÉ CLAMEZ-LES A NOTRE SERVICE DE VENTE N° 1 — Nouvelle série Directeur : Maurice VIDAL Pourquoi ? Rédacteur en chef : François THEBAUD RÉDACTION Administration - Vente Abonnement - Photo 10, rue des Pyramides - PARIS-l*r Tél. : R IC. 5 5-69 (lignes groupées) E n’est pas un mince événement que la naissance d’un nouveau journal. Celui qui naît C. C. P. PARIS 13 - 437- 37 aujourd’hui, et dont le titre a déjà été popularisé depuis quelques mois par des numé PUBLICITÉ : 2, rue de Sèze. Tél. : Opéra 74-40 EDITIONS « J » - S.A.R.L. C ros exceptionnels qui furent autant d’expériences, nous tenait particulièrement à cœur. 10, rue des Pyramides, PARIS-Ier C’est avec émotion et joie que nous vous le présentons. Directeur-gérant ; M. J. MARL AND Pourquoi un nouveau journal et pourquoi un journal consacré au Football ? Lorsque nous avons commencé la série de numéros spéciaux qui sont rappelés dans la page lmp. GEORGES LANG I I, rue Curial, Paris ci-contre, nous pensions bien répondre à un besoin des joueurs et de tous les passionnés de N“ d ’imp. C. 82. football, mais nous n'imaginions qu’avec prudence le succès qu’escomptait notre raison. Il fut 1-60. - I " trimestre pourtant grand, et combla nos espérances. Le courrier qui suivit fut abondant, intéressant. Des dizaines de milliers de lecteurs trouvaient dans nos numéros une matière nouvelle, un aliment nouveau à leur passion. -

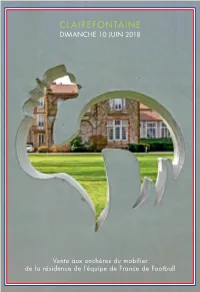

CLAIREFONTAINE DIMANCHE 10 JUIN 2018 018 2 In

CLAIREFONTAINE DIMANCHE 10 JUIN 2018 018 2 IN JU Vente aux enchères du mobilier Prix de vente : 25 € TTC - 10 mobilier de enchères aux : vente CLAIREFONTAINE de la résidence de l’équipe de France de Football CONDITIONS DE VENTE 1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 2. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 3. La vente sera faite au comptant. 4. Le Commissaire-priseur peut exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaire. L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité. 5. Paiement : Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : - par virement bancaire en € - par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. -

À La Une Centenaire 1959-1969

29 mai N°19 À LA UNE CENTENAIRE 1959-1969 A partir de juin, découvrez la boutique en ligne Sommer… Rendez-vous sur www.amersommer.com … et retrouvez tout l’univers alsacien Sommer ! POUR VOTRE SANTÉ. ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS. TROP SUCRE. TROP SALÉ PAGE 3 VITE Dit L’Alsace avec les Bleues Le FC Rouffach a accueilli le 1er mai la première étape de la tournée de promotion du football féminin «L’Alsace avec les Bleues». A quelques jours du lancement de la coupe du monde fé- minine, 150 jeunes joueuses se sont retrouvé autour de matchs et d’animations, adressant, au passage, leurs messages de soutien à Coupe d’Alsace l’équipe de France féminine. L’opération « L’Alsace avec les Bleues » se déploiera une seconde et der- Trophée Intermarché nière fois le 1er juin prochain, à l’occasion de la journée nationale Les demi-finales de la coupe d’Alsace - Trophée Intermarché avaient des pitchounettes et débutantes lieu le mercredi 8 mai. Qualifié sur la pelouse de l’USL Duppigheim, le programmée à Haguenau. Décou- FC Dahlenheim retrouvera le 30 mai, à Riquewihr, en finale de cette vrez les images de l’après-midi édition 2018/2019 un autre pensionnaire de District 1, l’entente Ha- rouffachoise… genbach-Balschwiller, tombeuse dans le même temps du petit poucet des demi-finales, le FC Oberhausbergen (District 2).Revivez les deux rencontres en images… Match Of the Week Revivez les différents épisodes de Coupes et challenges l’opération «Match Of the Week» qui permet chaque week-end à deux Lesdes finales réserves des coupes des réserves équipes du District d’Alsace de béné- et des challenges Pyramide B se ficier d’une couverture média toute sont déroulées le 8 mai dernier à particulière intégrant notamment un Horbourg-Wihr et à La Wantzenau. -

Onze Hommes En Suède

ONZE HOMMES EN SUÈDE Michel DRUCKER et Jean-Paul OLLIVIER ONZE HOMMES EN SUÈDE Edition°1 DU MÊME AUTEUR Ouvrages de Michel Drucker — La balle au bond (Calmann-Lévy) — La Coupe du monde de football, en collaboration avec Jean-Paul Ollivier (Pygmalion) — La Coupe du monde 82, en collaboration avec Monique Pivot (Hachette) — Les numéros un du football (Bernard Fixot) — La Chaîne (Jean-Claude Lattès) — Novembre des amours (Jean-Claude Lattès) — Hors antenne, en collaboration avec Maurice Achard (Calmann-Lévy) Ouvrages de Jean-Paul Ollivier — Anquetil (Édition° 1) — Anquetil, l'homme des défis (Flammarion) — La légende de Louison Bobet (Flammarion) — Fausto Coppi, la tragédie de la gloire (PAC) — Hugo Koblet, le pédaleur de charme (PAC) — Bartali, Gino le Pieux (PAC) — René Vietto, le groom et le roi (PAC) — Les grandes heures de la voile (PAC) — Les destins extraordinaires de l'aviation (PAC) — Dossiers secrets du cyclisme (Pygmalion) — La Coupe du monde de football (Pygmalion) — Les monstres sacrés de l'automobile (Pygmalion) — Les sports en France (PUB) — Stade rennais, football breton (Solar) — Bouttier, deux poings, une gloire (La Table Ronde) — Les joies de la bicyclette, en collaboration (Hachette) — Histoire du football breton (Picollec) — Histoire du cyclisme breton (Picollec) — Le Tour de France du Général (Julliard) — De Gaulle et la Bretagne (France-Empire) REMERCIEMENTS Les auteurs tiennent à remercier particulièrement les « anciens » de Suède pour l'aide apportée à la réalisation de cet ouvrage ainsi que leurs confrères de la presse écrite et, notamment, M. François Thébaud. Remerciements également à MM. Jean-Michel Fayol et Bernard Widmer. © Édition° 1, Paris, 1988 Avant-propos « Nous étions nus ; cet extravagant et splen- dide périple nordique, dans un été de rêve, nous vêtit de gloire.