Eaux Souterraines Et Alimentation En Eau Potable

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BAT Karine Guérand Janvier 2006 .PMD

1 2 Préambule 3 Document élaboré à la demande des élus, par la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil Général de Seine et Marne avec le concoursde l'Agence de l'Eau Seine Normandie (en particulier le rapport de stage de David NGUYEN-THE- septembre 1999), de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Marne, des Missions Interservices de l'Eau de l'Aisne et de la Seine et Marne, et de la Direction Régionale de l'Environnement d'Ile de France. SITUATION ET TERRITOIRE ❚ Le Grand Morin et le Petit Morin sont deux affluents de la Marne. Ils sont situés dans la partie aval de celle-ci. Leurs confluences avec la Marne se trouvent pour ➧ le Grand Morin à Condé-Sainte-Libiaire et Esbly ➧ le Petit Morin à La Ferté-sous-Jouarre Ces deux confluences sont distantes d’une vingtaine de kilomètres. ❚ Les bassins versants des deux Morins sont mitoyens et se situent dans ➧ la Brie ➧ la Champagne ❚ Ils recouvrent trois régions administratives 4 ➧ la Picardie ➧ la Champagne-Ardennes ➧ l’Ile-de-France chacune étant représentée par un département ➧ l’Aisne ➧ la Marne ➧ la Seine-et-Marne ❚ Situation générale du bassin versant des deux Morins ❚ Répartition des communes appartenant au moins en partie, au bassin versant de l’un ou l’autre des Morins ➧ 7 dans l’Aisne ➧ 71 dans la Marne ➧ 105 dans la Seine et Marne soit 183 communes. La répartition de celles-ci entre les deux bassins versants est d'environ ➧ 1/3 pour le Petit Morin ➧ 2/3 pour le Grand Morin Limite du bassin versant ❚ Zoom sur le bassin versant des deux Morins LISTE -

Communes-Aisne-IDE.Pdf

Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

Assainissement

DIAGNOSTIC PREALABLE AU CONTRAT GLOBAL DU CANTON DE CONDE-EN-BRIE Assainissement Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie Clémence PIQ U E Octobre 2007 D iagnostic préalable au C ontrat G lobal du Canton de C ondé-en-B rie A ssainissem ent Table des matières Introduction ........................................................................... 1 1. Les maîtres d ’ouvrages en assainissement................................... 2 1.1. Les com pétences en assainissem ent collectif.................................................... 2 1.2. Les com pétences en assainissem ent non collectif............................................. 2 2. Z onage et choix d’assainissement ........................................... 4 2.1. Les Schém as D irecteurs d’A ssainissem ent........................................................ 4 2.2. Les zonages d’assainissem ent.............................................................................. 6 2.2.1. Rappel réglem entaire..................................................................................... 6 2.2.2. Situation sur le territoire............................................................................. 7 3. L’assa inissement collectif ...................................................11 3.1. Rappel réglem entaire........................................................................................... 11 3.2. Les sta tions d’épuration...................................................................................... 11 3.2.1. La station d’épuration de C rézancy..............................................................13 -

DRAC Picardie « CRMH » Liste Des Édifices Protégés Triés Par Commune

DRAC Picardie « CRMH » Liste des édifices protégés triés par commune Département : 02 - Aisne Type : immeuble Commune Unité de patrimoine Protection Etendue de la protection Adresse Agnicourt-et- Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 Séchelles 12/08/1921 Aisonville-et- Château de Bernoville inscription Façades et toitures du château et des pavillons (B3, 181), grille Bernoville Bernoville, 02110 Aisonville-et-Bernoville 24/12/1997 d'entrée ( B3, 181), allée d'honneur (B3) et jardin à la française (B3, 182). Aizy-Jouy Creute du Caïd classement Paroi aux motifs de la Creute du Caïd. 02370 AIZY-JOUY 27/09/1999 Aizy-Jouy Eglise (ancienne) classement et par arrêté du 21 août 1927 Ambleny Donjon classement Donjon : classement par décret du 24 février 1929 24/02/1929 Ambleny Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 27/07/1907 Ancienville Croix inscription Croix, sur le bord de la route près de l'église : inscription par 15/06/1927 arrêté du 15 juin 1927 Andelain Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 12/08/1921 Archon Eglise inscription Deux tours de défense de la façade occidentale : inscription par 03/06/1932 arrêté du 3 juin 1932 Arcy-Sainte-Restitue Château de Branges (ancien) inscription Parties du 16e siècle comprenant la tourelle, la porte charretière 08/02/1928 et la petite porte armoriée : inscription par arrêté du 8 février 1928 Arcy-Sainte-Restitue Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 10/01/1920 Armentières-sur- Ponts Bernard -

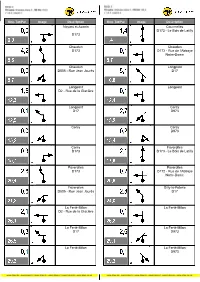

Rue De La Glacière Longpont D17 Corcy Corcy D1

Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Noyant et Aconin Courmelles D173 - Le Bois de Latilly D173 Chaudun Chaudun D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Chaudun Longpont D805 - Rue Jean Jaurès D17 Longpont Longpont D2 - Rue de la Glacière Longpont Corcy D17 D973 Corcy Corcy D973 Corcy Faverolles D173 D173 - Le Bois de Latilly Faverolles Faverolles D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Faverolles Silly-la-Poterie D805 - Rue Jean Jaurès D17 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D2 - Rue de la Glacière La Ferté-Milon La Ferté-Milon D17 D973 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D973 Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description La Ferté-Milon Dammard D17 - Rue de la Ramée D973 Dammard Chézy-en-Orxois D17 - Rue Saint-Antoine D17 - Rue Saint-Antoine D936 - Rue de la Chaussée Veuilly-la-Poterie Bussiares Ruelle Mina Helfelle D936 - Rue du Marché au Blé Bussiares Bussiares D4 - Rue de Reims D4 - Rue de Neuilly Torcy-en-Valois Bouresches D9 D11 Bouresches Bouresches D11 Château-Thierry Essômes-sur-Marne N3 - Route du Champagne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne D1390 D9 Bonneil Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Nogent-l'Artaud N3 - Avenue du Général D11 - Rue de la Férotterie de Gaulle Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud D16 D16 Viels-Maisons Viels-Maisons Rue Beaupère D16 - Rue Saint-Martin Viels-Maisons Viels-Maisons D933p - Grand'Rue D933 -

Château-Thierry, Portrait De Territoire De La

PORTRAIT DE TERRITOIRE Château-Thierry Edition 2016 CCI AISNE LES HABITANTS 103 communes, 6 communautés de communes - Superfi cie : 1 086,7 km² 66 565 habitants, soit 1,1 % de la population régionale - 27 520 ménages REPARTITION DE LA POPULATION NB POP. EPCI TOTALE EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS COMMUNES 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + CC de la région de Château Thierry 25 31 403 1,1% 9 575 7 978 8 610 2 409 2 832 CC de l'Ourcq et du Clignon (1) 11 2 012 4,6% 650 564 566 112 120 CC du Canton de Charly Sur Marne 21 15 495 2,0% 4 791 3 884 4 342 1 162 1 315 CC du Canton de 21 8 271 3,7% 2 422 2 135 2 297 652 765 Condé en Brie CC du Canton 5 1 744 -2,8% 536 455 461 120 172 d'Oulchy le Château (2) CC du Tardenois 20 7 640 1,3% 2 334 1 825 2 126 651 705 TOTAL DE LA ZONE 108 66 565 1,6% 20 308 16 841 18 403 5 105 5 909 D'EMPLOI SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 (1) en partie, 22 communes étant sur la zone d’emploi Roissy Sud Picardie (2) en partie, 18 communes étant sur la zone d’emploi de Soissons et 3 sur la zone d’emploi Roissy Sud Picardie LES 10 COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES POPULATION EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS VILLES TOTALE 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + Château-Thierry 14 329 -3,1% 4 465 3 790 3 590 1 028 1 456 Fère-en-Tardenois 3 191 -3,5% 972 694 847 310 368 Essômes-sur-Marne 2 758 9,1% 847 698 764 235 213 Charly-sur-Marne 2 677 -1,0% 857 671 704 208 237 Nogent-l'Artaud 2 151 1,0% 665 492 590 161 243 Montreuil-aux-Lions 1 395 3,2% 482 368 375 79 91 Brasles 1 392 10,1% 353 -

Bulletin Municipal N°7 Réalisé Et Imprimé Par Nos Soins

Bulletin municipal n°7 réalisé et imprimé par nos soins LE MOT DU MAIRE Mesdames, Messieurs, et Chers Administrés, L’Année 2018 est achevée et il reste encore à exécuter des travaux qui étaient programmés : la toiture de la Mairie de Fontenelle en Brie, des travaux dans l’Eglise de Marchais en Brie, ainsi que le vitrail de l’édifice de la Celle sous Montmirail. POUR INFORMATION 2019 - Une année de changement pour les finances de nos collectivités : la suppression de la taxe d’habitation qui doit être compensée par l’état cette année ? (Compensation ne veut pas dire pérennisation dans les années à venir…) Un autre point, qui concerne les mercredis récréatifs qui passent en « périscolaire ». Nous sommes en discussion avec la communauté d’agglomération pour savoir qui fait quoi et qui prend en charge les frais des activités des mercredis. Une décision sera prise courant juillet après rapport de la commission. C’est aussi la reprise des transports scolaires par la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) au mois de juillet. Un cahier de doléances a été mis en place sur le territoire de notre commune, et ce, à la demande d’administrés. Celui-ci est tenu à disposition des requérants le samedi de 10 heures à 12 heures à la Mairie de Marchais en Brie, lequel sera ensuite transmis à la Préfecture de l’Aisne. PREVISIONS TRAVAUX 2019 1° Travaux de voirie sur les 4 territoires. A cette fin des subventions ont été demandées auprès du département ; sachant que la commune a récupéré la compétence voirie qui représente une longueur de 32 Km. -

Les Petits Cantons De 1790 Dans La Région De Château-Thierry

- 13 - Les petits cantons de 1790 dans la région de Château-Thierry L’assemblée Constituante a pris une série de mesures favorisant la décentralisation et uniformisant les structures administratives qui étaient fort complexes avant la Révolution. Certaines institutions, comme le département et la commune, subsistent encore. Les cadres intermédiaires ont subi diverses mutations. A titre d’exemple, les uni- tés cantonales initiales ne se maintiennent que pendant une dizaine d’années. La présente étude se propose d’étudier ce type de phéno- mène autour de Château-Thierry. ORIGINES HISTORIQUES De nouvelles circonscriptions administratives sont donc créées au début de l’année 1790. La ville de Château-Thierry, après différentes ébauches de découpages, est incluse dans le département de l’Aisne dont le chef-lieu est Laon (1 & 2). Elle se trouve à la tête d’un district, les cinq autres étant dévolus à Laon, Soissons, Chauny, Vervins et Saint-Quentin. Le département comprend alors 63 cantons, dont 13 composant le district de Château-Thierry ;ce dernier, assez proche de l’arrondissement actuel, peut commodément servir de cadre à notre étude. Dans quelle mesure ce territoire dérive-t-il de structures antérieu- res ? Il correspond approximativement à la pointe méridionale de la généralité de Soissons. Les éléments fixateurs ont été ici constitués par l’élection et le bailliage de Château-Thierry dont les contours sont assez proches (3 & 4). S’y retrouvent les subdélégations de Château- Thierry dans sa quasi-totalité, de Fère-en-Tardenois en entier et 12 communes de celle de Montmirail, mais sans cette ville. Viennent s’y ajouter, provenant de l’élection de Soissons, la frange sud de la subdé- légation d’Oulchy-le-Château, et issues de l’élection de Crépy, la sub- délégation de Neuilly-Saint-Front et les deux communes de Silly-la- Poterie et de la Ferté-Milon. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Hauts de France Département : (02) Aisne Ville : Château-Thierry Liste des communes couvertes : Château-Thierry ((02) Aisne), Armentières-sur-Ourcq ((02) Aisne), Artonges ((02) Aisne), Azy-sur-Marne ((02) Aisne), Barzy-sur-Marne ((02) Aisne), Baulne-en-Brie ((02) Aisne), Belleau ((02) Aisne), Beuvardes ((02) Aisne), Bézu-Saint-Germain ((02) Aisne), Blesmes ((02) Aisne), Bonneil ((02) Aisne), Bonnesvalyn ((02) Aisne), Bouresches ((02) Aisne), Brasles ((02) Aisne), Brécy ((02) Aisne), Brumetz ((02) Aisne), Bruyères-sur-Fère ((02) Aisne), Bussiares ((02) Aisne), Celle-sous-Montmirail (La) ((02) Aisne), Celles-lès-Condé ((02) Aisne), Chapelle-Monthodon (La) ((02) Aisne), Charmel (Le) ((02) Aisne), Chartèves ((02) Aisne), Chézy-en-Orxois ((02) Aisne), Chierry ((02) Aisne), Cierges ((02) Aisne), Coincy ((02) Aisne), Condé-en-Brie ((02) Aisne), Connigis ((02) Aisne), Coulonges-Cohan ((02) Aisne), Courboin ((02) Aisne), Courchamps ((02) Aisne), Courmont ((02) Aisne), Courtemont-Varennes ((02) Aisne), Crézancy ((02) Aisne), Croix-sur-Ourcq (La) ((02) Aisne), Dravegny ((02) Aisne), Épaux-Bézu ((02) Aisne), Épieds ((02) Aisne), Essômes-sur-Marne ((02) Aisne), Étampes-sur-Marne ((02) Aisne), Étrépilly ((02) Aisne), Fère-en-Tardenois ((02) Aisne), Fontenelle-en-Brie ((02) Aisne), Fossoy ((02) Aisne), Fresnes-en-Tardenois ((02) Aisne), Gandelu ((02) Aisne), Gland ((02) Aisne), Goussancourt ((02) Aisne), Grisolles ((02) Aisne), Hautevesnes ((02) Aisne), -

Montmirail Et Son Intercomm Unalité

22 JANVIER 2021 BRIE CHAMPENOISE info Montmirail et son intercommunalité À DÉCEMBRE DE JUILLET 2020 SAPEUR- combien de véhicules de secours aux victimes. Occupé, concentré par mon POMPIER devoir, je n’ai pas eu le temps de les compter mais j’en ai rarement vu autant… VOLONTAIRE Des heures durant, soudés à nos ca- marades Sapeurs de Châlons, Ester- nay, Épernay, Vertus et Sézanne, nous le combattons. L’objectif à atteindre ? RÉCIT D’UNE Limiter les dégâts et empêcher sa pro- pagation, le centre-ville de Montmirail INTERVENTION est historique, tous les immeubles ne 14 juillet 2020, minuit a déjà sonné. font qu’un. Comme tout le monde à la maison, je Des heures durant, nous nous relayons dors. pour combattre le brasier. Mon bip se déclenche, les yeux intervention du 14 juillet 2020 place L’horloge affiche 13h ce 15 juillet pleins de sommeil, je l’attrape et le Rémy Petit à Montmirail 2020. Après plus de 12 heures sans coupe avant que mes enfants ne se répit, le feu est noyé, l’incendie est réveillent. pas sa place, nous nous équipons, éteint. Les immeubles sont sécurisés, Mon écran affiche : « place Rémy Petit casqués, masqués. Je descends avec enfin...!!! enfin...!!! C’est toute la à Montmirail » et une mission : « IN- mon appareil respiratoire sur le dos. victoire d’un corps. CENDIE D’HABITATION ». Tout se met en place, chacun a sa Nous voilà de retour à la caserne mais Le réveil est total, l’adrénaline est là ! mission, le matériel est déployé et l’intervention n’est pas encore ache- Le rythme cardiaque s’accélère à la déjà nous progressons. -

Recueil 4-2013 Du 8 Mars

N° 3bis BBUULLLLEETTIINN DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN EETT RREECCUUEEIILL DDEESS AACCTTEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS DDEE LLAA PPRREEFFEECCTTUURREE DDEE LLAA MMAARRNNEE du 8 mars 2013 AVIS ET PUBLICATIONS : DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PREFET / SUBDELEGATIONS DE SIGNATURE DES CHEFS DE SERVICE DE L’ETAT PREFECTURE : - CABINET - DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS GENERAUX ET DE LA LOGISTIQUE SOUS-PREFECTURES SERVICES DECONCENTRES DIVERS Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons en Champagne et dans les quatre sous-préfectures (Reims, Epernay, Vitry-le-François et Sainte- Menehould), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique – Publications). Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 3bis du 8 mars 2013 – Page 1 - SOMMAIRE Délégations de signature du préfet / Subdélégations des chefs de service de l’Etat - Arrêté préfectoral DS 2013-049 du 26 février 2013 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe FOUGEREAU, directeur du service régional de police judiciaire - Arrêté préfectoral DS 2013-050 du 26 février 2013 portant délégation de signature à Mme Isabelle HOMER, directrice des archives départementales de la Marne - Arrêté préfectoral du 12 février 2013 portant délégation de signature aux agents responsables des services prescripteurs CHORUS et aux agents du centre de services partagés PREFECTURE -

Compte Rendu Synthetique Du Conseil Communautaire Du 30 Septembre 2019

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019 Le lundi 30 septembre 2019, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry s’est réuni en session ordinaire, à l’Aiguillage, à Etampes-sur-Marne. Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 19h10. Le compte-rendu des séances du 29 avril et 27 mai 2019 sont approuvés à l’unanimité. Etaient Présents : Conseillers Communautaires Titulaires : Mesdames et Messieurs ARNEFAUX Alain, ASSIER Eric, BAILLEUL Martial, BANDRY Jean-Pierre, BARANZINI Franck, BEAUCHARD Jordane, BEAUVOIS Bruno, BELIN Patrick, BERMUDEZ Thomas, BOCQUET Jean-Pierre, BONNEAU Chantal, BOUDEVILLE Denis, BOUTELEUX Jean- François, BOYOT Jacques, BREME Eric, BRICOTEAU Gérard, BRION Patrick, BRODIN Marc, CLERBOIS Jean-Paul, CONVERSAT Jean-Claude, COPIN Christian, CRAPART Nadia, CRENET Didier, DIEDIC Nicolas, DUCLOUX Jean-Pierre, DURONSOY Guy, DURTHALER Jacques, EUGENE Sébastien, FERNANDEZ Françoise, FERRY Xavier, FREX Dominique, FUSELIER Michèle, GABRIEL Madeleine, GANDON Michel, GENDARME Daniel, GIRARDIN Daniel, GOSSET Catherine, GRADOS Jean-Luc, GUERIN Hubert, HAŸ Etienne, JACQUIN Claude, JEROME Lucien, JEZIORSKI Béatrice, JUILLET Jean-Etienne, KRABAL Jacques, LAHOUATI Bruno, LANTOINE Jean-Pierre, LARCHÉ Marie-Odile, LAZARO Patrice, LEMELTIER René, LEVEQUE Yves, LOURDEZ Christiane, MARICOT Anne, MAUJEAN Françoise, MOROY Alain, OLIVIER Martine, PANTOUX Jean-Luc, PARADOWSKI Clément, PICART Jacqueline, PILLIERE Jean-Luc, POIX Patrick, RICHARDOT Vincent, RIGAUD André, SAROUL Daniel, SIMON Didier, TOURET Lise, TROUBLE Pierre, TURPIN Jean-Marie, VANDENBERGHE Monique, VAUDE Gaëlle, VIET Antoine, VIET Florian. Conseillers Communautaires suppléants ayant voix délibérative du fait de l’absence d’un conseiller titulaire : CARLIER Michel, JANNÉ Jean-Jacques, JANNEL Patricia, MEREUZE Gérard, MIMIN Michel, PRESSON Béatrice, SIMON Martine.