Assainissement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Communes-Aisne-IDE.Pdf

Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

American Armies and Battlefields in Europe 533

Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Dates Des Vendanges 2015

Dates d'ouverture de la vendange 2015 Département de l'AISNE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AZY-SUR-MARNE 7/9 9/9 7/9 ETAMPES-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 BARZY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 FOSSOY 11/9 10/9 7/9 BAULNE-EN-BRIE 12/9 14/9 11/9 GLAND 11/9 10/9 7/9 BEZU-LE-GUERY 8/9 9/9 8/9 JAULGONNE 11/9 10/9 7/9 BLESMES 11/9 7/9 MEZY-MOULINS 11/9 10/9 7/9 BONNEIL 7/9 9/9 7/9 MONTHUREL 14/9 12/9 10/9 BRASLES 11/9 10/9 7/9 MONTREUIL-AUX-LIONS 8/9 9/9 8/9 CELLES-LES-CONDE 10/9 10/9 10/9 MONT-SAINT-PERE 11/9 10/9 7/9 LA-CHAPELLE-MONTHODON 14/9 14/9 12/9 NESLES-LA-MONTAGNE 10/9 10/9 7/9 CHARLY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 NOGENTEL 10/9 10/9 7/9 CHARTEVES 7/9 NOGENT-L'ARTAUD 8/9 CHATEAU-THIERRY 11/9 11/9 9/9 PASSY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 CHEZY-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 PAVANT 7/9 8/9 7/9 CHIERRY 11/9 10/9 7/9 REUILLY-SAUVIGNY 10/9 7/9 CONNIGIS 14/9 12/9 10/9 ROMENY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 COURTEMONT-VARENNES 11/9 10/9 7/9 SAINT-AGNAN 12/9 12/9 10/9 CREZANCY 11/9 10/9 7/9 SAULCHERY 7/9 8/9 7/9 CROUTTES-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 TRELOU-SUR-MARNE 7/9 11/9 7/9 DOMPTIN 7/9 8/9 7/9 VILLIERS-SAINT-DENIS 7/9 8/9 7/9 ESSOMES-SUR-MARNE 10/9 10/9 8/9 Département de l'AUBE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AILLEVILLE 3/9 3/9 3/9 FONTETTE 3/9 3/9 3/9 ARCONVILLE 4/9 4/9 4/9 FRAVAUX 4/9 4/9 4/9 ARGANCON 3/9 3/9 3/9 GYE-SUR-SEINE 3/9 3/9 3/9 ARRENTIERES 3/9 3/9 2/9 JAUCOURT 3/9 3/9 3/9 ARSONVAL 3/9 3/9 3/9 LANDREVILLE 3/9 3/9 3/9 AVIREY-LINGEY 4/9 2/9 2/9 LIGNOL-LE-CHATEAU 7/9 7/9 4/9 BAGNEUX-LA-FOSSE 6/9 (4) 4/9 (4) -

Dates D'ouverture De La Vendange 2020

Dates d'ouverture de la vendange 2020 Département de l'AISNE Crus Chardonnay Pinot noir Meunier Crus Chardonnay Pinot noir Meunier AZY-SUR-MARNE 24/08 24/08 20/08 FOSSOY 26/08 22/08 22/08 BARZY-SUR-MARNE 24/08 24/08 22/08 GLAND 26/08 24/08 24/08 BAULNE-EN-BRIE 26/08 26/08 24/08 JAULGONNE 26/08 24/08 24/08 BEZU-LE-GUERY 28/08 30/08 26/08 LA-CHAPELLE-MONTHODON 27/08 27/08 24/08 BLESMES 26/08 24/08 MEZY-MOULINS 26/08 22/08 22/08 BONNEIL 24/08 24/08 20/08 MONTHUREL 24/08 24/08 21/08 BRASLES 26/08 24/08 24/08 MONTREUIL-AUX-LIONS 28/08 30/08 26/08 CELLES-LES-CONDE 24/08 24/08 22/08 MONT-SAINT-PERE 26/08 24/08 24/08 CHARLY-SUR-MARNE 26/08 (4) 28/08 (4) 24/08 (4) NESLES-LA-MONTAGNE 26/08 24/08 22/08 CHARTEVES 24/08 NOGENTEL 26/08 22/08 22/08 CHATEAU-THIERRY 24/08 24/08 20/08 NOGENT-L'ARTAUD 24/08 CHEZY-SUR-MARNE 24/08 24/08 22/08 PASSY-SUR-MARNE 24/08 22/08 20/08 CHIERRY 26/08 24/08 24/08 PAVANT 26/08 28/08 24/08 CONNIGIS 24/08 24/08 21/08 REUILLY-SAUVIGNY 24/08 24/08 COURTEMONT-VARENNES 26/08 22/08 22/08 ROMENY-SUR-MARNE 26/08 28/08 24/08 CREZANCY 26/08 22/08 22/08 SAINT-AGNAN 25/08 25/08 24/08 CROUTTES-SUR-MARNE 26/08 26/08 24/08 SAULCHERY 26/08 28/08 24/08 DOMPTIN 26/08 28/08 24/08 TRELOU-SUR-MARNE 27/08 27/08 24/08 ESSOMES-SUR-MARNE 24/08 24/08 20/08 VILLIERS-SAINT-DENIS 26/08 28/08 24/08 ETAMPES-SUR-MARNE 26/08 24/08 22/08 Département de l'AUBE Crus Chardonnay Pinot noir Meunier Crus Chardonnay Pinot noir Meunier AILLEVILLE 20/08 17/08 17/08 FONTETTE 21/08 20/08 20/08 ARCONVILLE 22/08 20/08 20/08 FRAVAUX 20/08 17/08 17/08 ARGANCON 20/08 -

Eaux Souterraines Et Alimentation En Eau Potable

DIAGNOSTIC PREALABLE AU CONTRAT GLOBAL DU CANTON DE CONDE-EN-BRIE Eaux Souterraines et Alimentation en Eau Potable Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie Clémence PIQ U E Octob re 200 7 Diagnostic préalable au Contrat G lobal du Canton de Condé-en-B rie E aux Souterraines et Alimentation en Eau Potable Table des matières Introduction ........................................................................... 1 1. H ydrogéologie du territoire ................................................. 2 1.1. Les masses d’eau souterraines ............................................................................ 2 1.2. Description hydrogéologique............................................................................... 4 1.2.1. La nappe des calcaires de Champigny ............................................................ 4 1.2.2. La nappe du Lutétien-Cuisien......................................................................... 4 1.2.3. La nappe des sables auversiens...................................................................... 5 1.2.4. La nappe alluviale de la Marne........................................................................ 5 1.3. Piézométrie ........................................................................................................... 5 2. L’alimentation en eau potab le................................................ 7 2.1. Les maîtres d’ouvrages......................................................................................... 7 2.2. Les modes de gestion .......................................................................................... -

German Atrocities in France

German Atrocities in France A Translation of the Official Report oi the French Commission {"Journal Officiel de la Republique Francaise." 8th January, 1915). PUBLISHED BY AUTHORITY. German Atrocities in Fr rrane e A Translation of the Official Report of the French Commission REPORT Presented to the President of the Council by the Commission Instituted with a view to Investigating Acts Committed by the Enemy in Violation of International Law. Decree of the 23rd September, 1914. MM. Georges Payelle, First President of the Cour des Comptes; Armand Mollard, Minister Plenipotentiary; Georges Maringer, Counsellor of State ; and Edmond Paillot, Counsellor at the Court of Appeal. To the President of the Council of Ministers. Sir,—Having been appointed by virtue of a decree of the 23rd of last September to carry out on the spot an inquiry in relation to acts com mitted in violation of International Law in the portions of French territory occupied by the enemy which have been reconquered by the armies of the SJepublie, we have the honour to lay before you the first results of our mission. We have already a full harvest of information to submit. It includes, however, a very limited part of the findings at which we should have been able to arrive if we had not submitted all the evidence which was laid before us to severe criticism and rigorous examination. We have indeed believed it to be our duty only to place on record those facts which, being established beyond dispute, constitute with absolute certainty what may be clearly termed crimes, omitting those the proofs of which were, in our view, insufficient, or which, however destructive or cruel they were, might liave been the result of acts of war properly so-called, rather than of wilful excesses, attributable to the enemy. -

DRAC Picardie « CRMH » Liste Des Édifices Protégés Triés Par Commune

DRAC Picardie « CRMH » Liste des édifices protégés triés par commune Département : 02 - Aisne Type : immeuble Commune Unité de patrimoine Protection Etendue de la protection Adresse Agnicourt-et- Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 Séchelles 12/08/1921 Aisonville-et- Château de Bernoville inscription Façades et toitures du château et des pavillons (B3, 181), grille Bernoville Bernoville, 02110 Aisonville-et-Bernoville 24/12/1997 d'entrée ( B3, 181), allée d'honneur (B3) et jardin à la française (B3, 182). Aizy-Jouy Creute du Caïd classement Paroi aux motifs de la Creute du Caïd. 02370 AIZY-JOUY 27/09/1999 Aizy-Jouy Eglise (ancienne) classement et par arrêté du 21 août 1927 Ambleny Donjon classement Donjon : classement par décret du 24 février 1929 24/02/1929 Ambleny Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 27/07/1907 Ancienville Croix inscription Croix, sur le bord de la route près de l'église : inscription par 15/06/1927 arrêté du 15 juin 1927 Andelain Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 12/08/1921 Archon Eglise inscription Deux tours de défense de la façade occidentale : inscription par 03/06/1932 arrêté du 3 juin 1932 Arcy-Sainte-Restitue Château de Branges (ancien) inscription Parties du 16e siècle comprenant la tourelle, la porte charretière 08/02/1928 et la petite porte armoriée : inscription par arrêté du 8 février 1928 Arcy-Sainte-Restitue Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 10/01/1920 Armentières-sur- Ponts Bernard -

Commune Circ Legegislative Code Postal Adresse D

COMMUNE CIRC_LEGEGISLATIVE CODE POSTAL ADRESSE D’AFFICHAGE ABBECOURT 4 02300 Salle polyvalente ACHERY 1 02800 Place de la mairie ACHERY 1 02800 Salle des fêtes ACY 5 02200 7 rue de Soissons (salle des fêtes) ACY 5 02200 Place de la Mairie AGNICOURT-ET-SECHELLES 3 02340 Mur de l’école près de la mairie à Agnicourt AGNICOURT-ET-SECHELLES 3 02340 Près de l’église à Séchelles AGUILCOURT 1 02190 Mairie AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 3 02110 Mairie AIZELLES 1 02820 Face à la mairie AIZY-JOUY 5 02370 Mairie ALAINCOURT 2 02240 Rue des écoles ALLEMANT 5 02320 Mairie AMBLENY 4 02290 Mairie AMBRIEF 5 02200 Rue de Soissons AMIFONTAINE 1 02190 Mairie AMIFONTAINE 1 02190 Salle des fêtes AMIGNY-ROUY 4 02700 Place de la mairie AMIGNY-ROUY 4 02700 Salle polyvalente ANCIENVILLE 5 02600 Face à la mairie, rue de l’église ANDELAIN 1 02800 Mairie ANGUILCOURT-LE-SART 1 02800 Mur des bâtiments communaux ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Jeu de Paume : rue de Coucy ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Lot. La Fourcière ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Mairie ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Place Anne Morgan ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Place de la liberté ANNOIS 2 02480 Mur de la salle du foyer ANY-MARTIN-RIEUX 3 02500 Rue de l’église, près de la mairie ARCHON 1 02360 Face à la mairie, rue des peupliers ARCY-SAINTE-RESTITUE 5 02130 Mairie ARMENTIERES-SUR-OURCQ 5 02210 Le long du mur de la Mairie ARRANCY 1 02860 Mairie ARTEMPS 2 02480 Mairie ARTONGES 5 02330 Place de la mairie ASSIS-SUR-SERRE 1 02270 Mairie, près de l’abri de bus ATHIES-SOUS-LAON 1 02840 Place du 11 novembre 1918 ATHIES-SOUS-LAON 1 02840 Rue des Ecoles ATTILLY 2 02490 54 grande rue AUBENCHEUL-AUX-BOIS 2 02420 Rue de l’église AUBENCHEUL-AUX-BOIS 2 02420 Rue principale Page 1 COMMUNE CIRC_LEGEGISLATIVE CODE POSTAL ADRESSE D’AFFICHAGE AUBENTON 3 02500 Mairie AUBENTON 3 02500 Place Saint-Nicolas AUBIGNY-AUX-KAISNES 2 02590 Mur du Cimetière AUBIGNY-EN-LAONNOIS 1 02820 Mairie AUDIGNICOURT 4 02300 Mairie AUDIGNY 3 02120 Mairie AUGY 5 02220 Face à la mairie AULNOIS-SOUS-LAON 1 02000 Mairie AUTREMENCOURT 3 02250 6 rue du Château AUTREPPES 3 02580 13, rue J.P. -

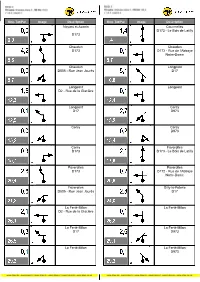

Rue De La Glacière Longpont D17 Corcy Corcy D1

Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Noyant et Aconin Courmelles D173 - Le Bois de Latilly D173 Chaudun Chaudun D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Chaudun Longpont D805 - Rue Jean Jaurès D17 Longpont Longpont D2 - Rue de la Glacière Longpont Corcy D17 D973 Corcy Corcy D973 Corcy Faverolles D173 D173 - Le Bois de Latilly Faverolles Faverolles D173 D172 - Rue de l'Abbaye Notre-Dame Faverolles Silly-la-Poterie D805 - Rue Jean Jaurès D17 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D2 - Rue de la Glacière La Ferté-Milon La Ferté-Milon D17 D973 La Ferté-Milon La Ferté-Milon D973 Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description La Ferté-Milon Dammard D17 - Rue de la Ramée D973 Dammard Chézy-en-Orxois D17 - Rue Saint-Antoine D17 - Rue Saint-Antoine D936 - Rue de la Chaussée Veuilly-la-Poterie Bussiares Ruelle Mina Helfelle D936 - Rue du Marché au Blé Bussiares Bussiares D4 - Rue de Reims D4 - Rue de Neuilly Torcy-en-Valois Bouresches D9 D11 Bouresches Bouresches D11 Château-Thierry Essômes-sur-Marne N3 - Route du Champagne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne D1390 D9 Bonneil Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Romeny-sur-Marne N3 - Route du Champagne N3 - Route du Champagne Romeny-sur-Marne Nogent-l'Artaud N3 - Avenue du Général D11 - Rue de la Férotterie de Gaulle Kms Tot/Par Image Description Kms Tot/Par Image Description Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud D16 D16 Viels-Maisons Viels-Maisons Rue Beaupère D16 - Rue Saint-Martin Viels-Maisons Viels-Maisons D933p - Grand'Rue D933 -

Rankings Municipality of Jaulgonne

9/30/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / HAUTS DE FRANCE / Province of AISNE / Jaulgonne Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Abbécourt Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Erloy AdminstatAchery logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Esquéhéries Acy FRANCIA Essigny- Agnicourt- le-Grand et-Séchelles Essigny-le-Petit Aguilcourt Essises Aisonville- et-Bernoville Essômes- sur-Marne Aizelles Estrées Aizy-Jouy Étampes- Alaincourt sur-Marne Allemant Étaves- Ambleny et-Bocquiaux Ambrief Étouvelles Amifontaine Étréaupont Amigny-Rouy Étreillers Ancienville Étrépilly Andelain Étreux Anguilcourt- Évergnicourt le-Sart Faverolles Anizy-le-Grand Fayet Annois Fère-en- Any-Martin-Rieux Tardenois Archon Fesmy-le-Sart Arcy-Sainte- Festieux Restitue Fieulaine Armentières- Filain sur-Ourcq Flavigny- Arrancy le-Grand- Artemps et-Beaurain Assis-sur-Serre Flavy-le-Martel Athies- Fleury sous-Laon Fluquières Attilly Folembray Aubencheul- Fonsomme aux-Bois Fontaine- Aubenton lès-Clercs Aubigny- Fontaine- aux-Kaisnes lès-Vervins Aubigny- Fontaine- en-Laonnois Notre-Dame Audignicourt Fontaine-Uterte Audigny Fontenelle Powered by Page 3 Augy Fontenoy L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Aulnois- Foreste Adminstat logo sous-Laon DEMOGRAPHY -

«Les Maires De L'aisne Ne Se Mobilisent Pas Pour Protéger Leurs

42 L'Axonais - N°287 - 1 4 novembre 201 9 CHARLY-SUR-MARNE SAULCHERY «Les maires de l’Aisne ne se mobilisent pas pour protéger leurs habitants des pesticides», dit Liliane Devillers de SPRA (asso écolo) Tel Don Quichotte luttant contre les moulins à vent, Liliane Devil- lers, présidente de SPRA (Sau- vegarder Son Patrimoine En Région Agroviticole) s’est mis en tête de fédérer contre les pesti- cides les maires des communes du sud de l’Aisne. Comme aurait pu dire le Président Jacques Chi- rac, sa tentative à fait ‘’Pschitt’’ ! Alors que pour la première fois la justice vient de valider les arrê- tés municipaux interdisant l’épan- dage de pesticides pris par les communes de Gennevilliers et Sceaux, dans les Hauts-de- Seine, «que plus de 100 maires, à travers toute la France, se sont mobilisés et se mobilisent encore, conscients et soucieux de la san- té de leurs administrés, dit Liliane Devillers, chez nous, dans l’Aisne, personne ne bouge, au- cun des maires de l’Aisne n’a ré- pondu à une demande identique transmise par l’association SPRA de Saulchery.» LA LUTTE Carte de gauche, aucune commune de l'Aisne n'a interdit les pesticides. Carte de droite l'Aisne vend plus de 1600 tonnes de EST UNE DURE VIE pesticides par an. De là à y voir un lien avec les non-réponses des maires... Pourtant, en 201 2, sous la perdurent ! Aussi bien en viticul- établi que ces AMM, et cela rager ce maire courageux conti- tudes majeures et légitimes d’une pression de SPRA, Château- ture qu’en agriculture.» concerne aussi au premier chef nue le combat. -

Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 2 Aisne Abbécourt Picardie C 2 Aisne Achery Picardie C 2 Aisne Acy Picardie C 2 Aisne Agnicourt-et-SéchellesPicardie C 2 Aisne Aguilcourt Picardie C 2 Aisne Aisonville-et-BernovillePicardie C 2 Aisne Aizelles Picardie C 2 Aisne Aizy-Jouy Picardie C 2 Aisne Alaincourt Picardie C 2 Aisne Allemant Picardie C 2 Aisne Ambleny Picardie C 2 Aisne Ambrief Picardie C 2 Aisne Amifontaine Picardie C 2 Aisne Amigny-Rouy Picardie C 2 Aisne Ancienville Picardie C 2 Aisne Andelain Picardie C 2 Aisne Anguilcourt-le-Sart Picardie C 2 Aisne Anizy-le-Château Picardie C 2 Aisne Annois Picardie C 2 Aisne Any-Martin-Rieux Picardie C 2 Aisne Archon Picardie C 2 Aisne Arcy-Sainte-RestituePicardie C 2 Aisne Armentières-sur-OurcqPicardie C 2 Aisne Arrancy Picardie C 2 Aisne Artemps Picardie C 2 Aisne Artonges Picardie C 2 Aisne Assis-sur-Serre Picardie C 2 Aisne Attilly Picardie C 2 Aisne Aubencheul-aux-BoisPicardie C 2 Aisne Aubenton Picardie C 2 Aisne Aubigny-aux-KaisnesPicardie C 2 Aisne Aubigny-en-LaonnoisPicardie C 2 Aisne Audignicourt Picardie C 2 Aisne Audigny Picardie C 2 Aisne Augy Picardie C 2 Aisne Aulnois-sous-Laon Picardie C 2 Aisne Autremencourt Picardie C 2 Aisne Autreppes Picardie C 2 Aisne Autreville Picardie C 2 Aisne Azy-sur-Marne