Trame Verte-Bleue

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BAT Karine Guérand Janvier 2006 .PMD

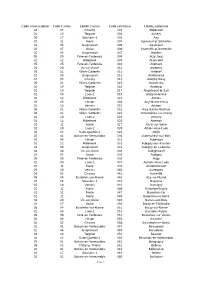

1 2 Préambule 3 Document élaboré à la demande des élus, par la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil Général de Seine et Marne avec le concoursde l'Agence de l'Eau Seine Normandie (en particulier le rapport de stage de David NGUYEN-THE- septembre 1999), de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Marne, des Missions Interservices de l'Eau de l'Aisne et de la Seine et Marne, et de la Direction Régionale de l'Environnement d'Ile de France. SITUATION ET TERRITOIRE ❚ Le Grand Morin et le Petit Morin sont deux affluents de la Marne. Ils sont situés dans la partie aval de celle-ci. Leurs confluences avec la Marne se trouvent pour ➧ le Grand Morin à Condé-Sainte-Libiaire et Esbly ➧ le Petit Morin à La Ferté-sous-Jouarre Ces deux confluences sont distantes d’une vingtaine de kilomètres. ❚ Les bassins versants des deux Morins sont mitoyens et se situent dans ➧ la Brie ➧ la Champagne ❚ Ils recouvrent trois régions administratives 4 ➧ la Picardie ➧ la Champagne-Ardennes ➧ l’Ile-de-France chacune étant représentée par un département ➧ l’Aisne ➧ la Marne ➧ la Seine-et-Marne ❚ Situation générale du bassin versant des deux Morins ❚ Répartition des communes appartenant au moins en partie, au bassin versant de l’un ou l’autre des Morins ➧ 7 dans l’Aisne ➧ 71 dans la Marne ➧ 105 dans la Seine et Marne soit 183 communes. La répartition de celles-ci entre les deux bassins versants est d'environ ➧ 1/3 pour le Petit Morin ➧ 2/3 pour le Grand Morin Limite du bassin versant ❚ Zoom sur le bassin versant des deux Morins LISTE -

Communes-Aisne-IDE.Pdf

Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

CC Du Canton D'oulchy Le Château (Siren : 240200519)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Canton d'Oulchy le Château (Siren : 240200519) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Oulchy-le-Château Arrondissement Soissons Département Aisne Interdépartemental non Date de création Date de création 30/12/1994 Date d'effet 30/12/1994 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Hervé MUZART Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 17, rue Potel Numéro et libellé dans la voie Mairie Distribution spéciale 02210 OULCHY-LE-CHATEAU Code postal - Ville 02210 Oulchy-le-Chateau Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet www.cc-oulchylechateau.fr Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 5 778 Densité moyenne 24,84 Périmètre Nombre total de communes membres : 26 Dept Commune (N° SIREN) Population 02 Ambrief (210200127) 70 02 Arcy-Sainte-Restitue (210200226) 412 02 Beugneux (210200812) 111 02 Billy-sur-Ourcq (210200887) 220 02 Breny (210208146) 247 02 Buzancy (210201257) 196 02 Chacrise (210201414) 370 02 Chaudun (210201596) 259 02 Cramaille (210202180) -

ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

Eaux Souterraines Et Alimentation En Eau Potable

DIAGNOSTIC PREALABLE AU CONTRAT GLOBAL DU CANTON DE CONDE-EN-BRIE Eaux Souterraines et Alimentation en Eau Potable Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie Clémence PIQ U E Octob re 200 7 Diagnostic préalable au Contrat G lobal du Canton de Condé-en-B rie E aux Souterraines et Alimentation en Eau Potable Table des matières Introduction ........................................................................... 1 1. H ydrogéologie du territoire ................................................. 2 1.1. Les masses d’eau souterraines ............................................................................ 2 1.2. Description hydrogéologique............................................................................... 4 1.2.1. La nappe des calcaires de Champigny ............................................................ 4 1.2.2. La nappe du Lutétien-Cuisien......................................................................... 4 1.2.3. La nappe des sables auversiens...................................................................... 5 1.2.4. La nappe alluviale de la Marne........................................................................ 5 1.3. Piézométrie ........................................................................................................... 5 2. L’alimentation en eau potab le................................................ 7 2.1. Les maîtres d’ouvrages......................................................................................... 7 2.2. Les modes de gestion .......................................................................................... -

DRAC Picardie « CRMH » Liste Des Édifices Protégés Triés Par Commune

DRAC Picardie « CRMH » Liste des édifices protégés triés par commune Département : 02 - Aisne Type : immeuble Commune Unité de patrimoine Protection Etendue de la protection Adresse Agnicourt-et- Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 Séchelles 12/08/1921 Aisonville-et- Château de Bernoville inscription Façades et toitures du château et des pavillons (B3, 181), grille Bernoville Bernoville, 02110 Aisonville-et-Bernoville 24/12/1997 d'entrée ( B3, 181), allée d'honneur (B3) et jardin à la française (B3, 182). Aizy-Jouy Creute du Caïd classement Paroi aux motifs de la Creute du Caïd. 02370 AIZY-JOUY 27/09/1999 Aizy-Jouy Eglise (ancienne) classement et par arrêté du 21 août 1927 Ambleny Donjon classement Donjon : classement par décret du 24 février 1929 24/02/1929 Ambleny Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 27/07/1907 Ancienville Croix inscription Croix, sur le bord de la route près de l'église : inscription par 15/06/1927 arrêté du 15 juin 1927 Andelain Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 12/08/1921 Archon Eglise inscription Deux tours de défense de la façade occidentale : inscription par 03/06/1932 arrêté du 3 juin 1932 Arcy-Sainte-Restitue Château de Branges (ancien) inscription Parties du 16e siècle comprenant la tourelle, la porte charretière 08/02/1928 et la petite porte armoriée : inscription par arrêté du 8 février 1928 Arcy-Sainte-Restitue Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 10/01/1920 Armentières-sur- Ponts Bernard -

PERMANENCES UTAS Soissons

Unité territoriale d’action sociale de SOISSONS Équipe d'action sociale Secteurs et permanences Utas de Soissons 7, rue des Francs-Boisiers BP 6036 - 02202 Soissons cedex 03.23.76.30.00. 03.23.76.30.01 [email protected] Responsable de l’Utas : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Soissons, août 2017 Responsable de l’Utas de Soissons : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Sommaire ZONE AGGLOMERATION DE SOISSONS ..................................................................................................................... 5 Angéline GRAIN ................................................................................................................................................ 6 Nathalie MERLIN ............................................................................................................................................... 7 Fabien LAVOISIER ............................................................................................................................................ 9 Aude JÉRÔME ................................................................................................................................................. 10 ZONE SAINT-CREPIN - CHEVREUX ......................................................................................................................... 11 Fanny SAMSON .............................................................................................................................................. -

Château-Thierry, Portrait De Territoire De La

PORTRAIT DE TERRITOIRE Château-Thierry Edition 2016 CCI AISNE LES HABITANTS 103 communes, 6 communautés de communes - Superfi cie : 1 086,7 km² 66 565 habitants, soit 1,1 % de la population régionale - 27 520 ménages REPARTITION DE LA POPULATION NB POP. EPCI TOTALE EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS COMMUNES 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + CC de la région de Château Thierry 25 31 403 1,1% 9 575 7 978 8 610 2 409 2 832 CC de l'Ourcq et du Clignon (1) 11 2 012 4,6% 650 564 566 112 120 CC du Canton de Charly Sur Marne 21 15 495 2,0% 4 791 3 884 4 342 1 162 1 315 CC du Canton de 21 8 271 3,7% 2 422 2 135 2 297 652 765 Condé en Brie CC du Canton 5 1 744 -2,8% 536 455 461 120 172 d'Oulchy le Château (2) CC du Tardenois 20 7 640 1,3% 2 334 1 825 2 126 651 705 TOTAL DE LA ZONE 108 66 565 1,6% 20 308 16 841 18 403 5 105 5 909 D'EMPLOI SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 (1) en partie, 22 communes étant sur la zone d’emploi Roissy Sud Picardie (2) en partie, 18 communes étant sur la zone d’emploi de Soissons et 3 sur la zone d’emploi Roissy Sud Picardie LES 10 COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES POPULATION EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS VILLES TOTALE 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + Château-Thierry 14 329 -3,1% 4 465 3 790 3 590 1 028 1 456 Fère-en-Tardenois 3 191 -3,5% 972 694 847 310 368 Essômes-sur-Marne 2 758 9,1% 847 698 764 235 213 Charly-sur-Marne 2 677 -1,0% 857 671 704 208 237 Nogent-l'Artaud 2 151 1,0% 665 492 590 161 243 Montreuil-aux-Lions 1 395 3,2% 482 368 375 79 91 Brasles 1 392 10,1% 353 -

Enquête Publique Du 07/01/2015 Au 07/02/2015

Enquête Publique du 07/01/2015 au 07/02/2015 portant sur la demande d’autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune de Grand-Rozoy, une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dénommée Parc éolien de Grand-Rozoy . présentée par la société MSE LES DUNES Rapport et Conclusions du Commissaire Enquêteur à Monsieur le Préfet de l’Aisne. Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Grand-Rozoy (02) 07/01/15 au 07/02/15 1 Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Grand-Rozoy (02) 07/01/15 au 07/02/15 2 SOMMAIRE - Rapport : PAGE I. PREPARATION DE L’ENQUETE 5 II. PRESENTATION DE LA DEMANDE. 6 III. ASPECTS REGLEMENTAIRES. 9 IV. MODALITES PRATIQUES 10 V. PUBLICITE 12 VI. DOSSIER ET REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE 14 VII. ACCES DU PUBLIC AU DOSSIER 17 VIII. DEROULEMENT DE L'ENQUETE 18 IX. PRESENTATION DES OBSERVATIONS. 24 OBSERVATION ORALE. 24 OBSERVATIONS CONSIGNEES AU REGISTRE. 24 COURRIERS ANNEXES. 33 DELIBERATIONS REÇUES DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE. 68 X. SYNTHESE DES OBSERVATIONS, REPONSES APPORTEES DANS LE MEMOIRE ANALYSE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 69 X.1 – Synthèse générale. 69 X.2 - Considérations générales sur les énergies. 73 X.3 – Nuisances. 85 Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Grand-Rozoy (02) 07/01/15 au 07/02/15 3 X.4 – Paysages, Patrimoine. 107 X.5 – Aspects économiques. 136 X.6 – Aspects juridiques. 148 X.7 – Questions diverses. -

Bulletin Municipal N°7 Réalisé Et Imprimé Par Nos Soins

Bulletin municipal n°7 réalisé et imprimé par nos soins LE MOT DU MAIRE Mesdames, Messieurs, et Chers Administrés, L’Année 2018 est achevée et il reste encore à exécuter des travaux qui étaient programmés : la toiture de la Mairie de Fontenelle en Brie, des travaux dans l’Eglise de Marchais en Brie, ainsi que le vitrail de l’édifice de la Celle sous Montmirail. POUR INFORMATION 2019 - Une année de changement pour les finances de nos collectivités : la suppression de la taxe d’habitation qui doit être compensée par l’état cette année ? (Compensation ne veut pas dire pérennisation dans les années à venir…) Un autre point, qui concerne les mercredis récréatifs qui passent en « périscolaire ». Nous sommes en discussion avec la communauté d’agglomération pour savoir qui fait quoi et qui prend en charge les frais des activités des mercredis. Une décision sera prise courant juillet après rapport de la commission. C’est aussi la reprise des transports scolaires par la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) au mois de juillet. Un cahier de doléances a été mis en place sur le territoire de notre commune, et ce, à la demande d’administrés. Celui-ci est tenu à disposition des requérants le samedi de 10 heures à 12 heures à la Mairie de Marchais en Brie, lequel sera ensuite transmis à la Préfecture de l’Aisne. PREVISIONS TRAVAUX 2019 1° Travaux de voirie sur les 4 territoires. A cette fin des subventions ont été demandées auprès du département ; sachant que la commune a récupéré la compétence voirie qui représente une longueur de 32 Km. -

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

Les Petits Cantons De 1790 Dans La Région De Château-Thierry

- 13 - Les petits cantons de 1790 dans la région de Château-Thierry L’assemblée Constituante a pris une série de mesures favorisant la décentralisation et uniformisant les structures administratives qui étaient fort complexes avant la Révolution. Certaines institutions, comme le département et la commune, subsistent encore. Les cadres intermédiaires ont subi diverses mutations. A titre d’exemple, les uni- tés cantonales initiales ne se maintiennent que pendant une dizaine d’années. La présente étude se propose d’étudier ce type de phéno- mène autour de Château-Thierry. ORIGINES HISTORIQUES De nouvelles circonscriptions administratives sont donc créées au début de l’année 1790. La ville de Château-Thierry, après différentes ébauches de découpages, est incluse dans le département de l’Aisne dont le chef-lieu est Laon (1 & 2). Elle se trouve à la tête d’un district, les cinq autres étant dévolus à Laon, Soissons, Chauny, Vervins et Saint-Quentin. Le département comprend alors 63 cantons, dont 13 composant le district de Château-Thierry ;ce dernier, assez proche de l’arrondissement actuel, peut commodément servir de cadre à notre étude. Dans quelle mesure ce territoire dérive-t-il de structures antérieu- res ? Il correspond approximativement à la pointe méridionale de la généralité de Soissons. Les éléments fixateurs ont été ici constitués par l’élection et le bailliage de Château-Thierry dont les contours sont assez proches (3 & 4). S’y retrouvent les subdélégations de Château- Thierry dans sa quasi-totalité, de Fère-en-Tardenois en entier et 12 communes de celle de Montmirail, mais sans cette ville. Viennent s’y ajouter, provenant de l’élection de Soissons, la frange sud de la subdé- légation d’Oulchy-le-Château, et issues de l’élection de Crépy, la sub- délégation de Neuilly-Saint-Front et les deux communes de Silly-la- Poterie et de la Ferté-Milon.