Acta Ordinis 60 – 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

College of Education Commencement 2021

COLLEGE OF EDUCATION COMMENCEMENT 2021 PB Welcome to CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH California State University, Long Beach is a member of the 23-campus California State University (CSU) system. The initial college, known then as Los Angeles-Orange County State College, was established on January 29, 1949, and has since grown to become one of the state’s largest universities. The first classes in 1949 were held in a converted apartment building on Anaheim Street and the cost to enroll was just $12.50. The 169 transfer students selected from the 25 courses offered in Teacher Education, Business Education, and Liberal Arts which were taught by 13 faculty members. Enrollment increased in 1953 when freshman and sophomore students were admitted. Expansion, in acreage, degrees, courses and enrollment continued in the 1960s, when the educational mission was modified to provide instruction for undergraduate and graduate students through the addition of master’s degrees. In 1972, the California Legislature changed the name to California State University, Long Beach. Today, more than 37,000 students are enrolled at Cal State Long Beach, and the campus annually receives high rankings in several national surveys. What students find when they come here is an academic excellence achieved through a distinguished faculty, hard-working staff and an effective and visionary administration. The faculty’s primary responsibility is to create, through effective teaching, research and creative activities, a learning environment where students grow and develop to their fullest potential. This year, because of the pandemic, we will celebrate the outstanding graduates of two classes – 2020 and 2021. -

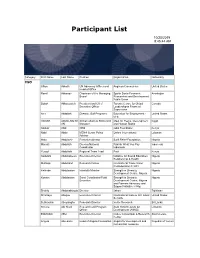

Participant List

Participant List 10/20/2019 8:45:44 AM Category First Name Last Name Position Organization Nationality CSO Jillian Abballe UN Advocacy Officer and Anglican Communion United States Head of Office Ramil Abbasov Chariman of the Managing Spektr Socio-Economic Azerbaijan Board Researches and Development Public Union Babak Abbaszadeh President and Chief Toronto Centre for Global Canada Executive Officer Leadership in Financial Supervision Amr Abdallah Director, Gulf Programs Educaiton for Employment - United States EFE HAGAR ABDELRAHM African affairs & SDGs Unit Maat for Peace, Development Egypt AN Manager and Human Rights Abukar Abdi CEO Juba Foundation Kenya Nabil Abdo MENA Senior Policy Oxfam International Lebanon Advisor Mala Abdulaziz Executive director Swift Relief Foundation Nigeria Maryati Abdullah Director/National Publish What You Pay Indonesia Coordinator Indonesia Yussuf Abdullahi Regional Team Lead Pact Kenya Abdulahi Abdulraheem Executive Director Initiative for Sound Education Nigeria Relationship & Health Muttaqa Abdulra'uf Research Fellow International Trade Union Nigeria Confederation (ITUC) Kehinde Abdulsalam Interfaith Minister Strength in Diversity Nigeria Development Centre, Nigeria Kassim Abdulsalam Zonal Coordinator/Field Strength in Diversity Nigeria Executive Development Centre, Nigeria and Farmers Advocacy and Support Initiative in Nig Shahlo Abdunabizoda Director Jahon Tajikistan Shontaye Abegaz Executive Director International Insitute for Human United States Security Subhashini Abeysinghe Research Director Verite -

San Diego County Treasurer-Tax Collector 2019-2020 Returned Property Tax Bills

SAN DIEGO COUNTY TREASURER-TAX COLLECTOR 2019-2020 RETURNED PROPERTY TAX BILLS TO SEARCH, PRESS "CTRL + F" CLICK HERE TO CHANGE MAILING ADDRESS PARCEL/BILL OWNER NAME 8579002100 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8579002104 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8579002112 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8679002101 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8679002105 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8679002113 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8779002102 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8779002106 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8779002114 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8879002103 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8879002107 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 8879002115 11-11 GIFT TRUST 04-01-96 5331250200 1141 LAGUNA AVE L L C 2224832400 1201 VIA RAFAEL LTD 3172710300 12150 FLINT PLACE LLC 2350405100 1282 PACIFIC OAKS LLC 4891237400 1360 E MADISON AVENUE L L C 1780235100 138 SUN VILLA CT LLC 8894504458 138 SUN VILLA CT LLC 2222400700 1488 SAN PABLO L L C 1300500500 15195 HWY 76 TRUST 04-084 1473500900 152 S MYERS LLC 4230941300 1550 GARNET LLC 2754610900 15632 POMERADO ROAD L L C 1678 COUNTRY CLUB DR ESCONDIDO CA 92029 TRUST 05-07- 2325114700 18 1678 COUNTRY CLUB DR ESCONDIDO CA 92029 TRUST 05-07- 8894616148 18 2542212300 1697A LA COSTA MEADOWS L L C 2542212400 1697A LA COSTA MEADOWS L L C 6461901900 1704 CACTUS ROAD LLC 5333021200 1750 FIFTH AVENUE L L C 2542304001 180 PHOEBE STREET LLC 5392130600 1815-19 GRANADA AVENUE LLC 5392130700 1815-19 GRANADA AVENUE LLC 2643515400 18503 CALLE LA SERRA L L C 2263601300 1991 TRUST 12-02-91 AND W J K FAMILY LTD PARTNERSHIP 5650321400 1998 ENG FAMILY L L C 5683522300 1998 ENG FAMILY L L -

U.S. Bankruptcy Court Central District of California Awarded Professional Fees by Payee, Case Number and Date

U.S. Bankruptcy Court Central District of California Awarded Professional Fees by Payee, Case Number and Date Date Payee Case Number Case Title Docket # Type of Professional Amount 3/6/2014 & Dumas 2:13-bk-21713-RK Tajinder Singh Barring 103 Trustee's Attorney $35,117.00 8/20/2014 & Dumas 2:13-bk-21713-RK Tajinder Singh Barring 121 Trustee's Attorney $30,283.00 Payee Total $65,400.00 7/18/2014 A. Dumas 2:13-bk-37992-BR Frank Zamarripa, Inc. 111 Trustee's Attorney $19,338.00 Payee Total $19,338.00 4/1/2014 Aaron de Leest 6:11-bk-36955-SY James Louis McMahon 54 Trustee's Attorney $750.00 and Patricia Elaine McMahon Payee Total $750.00 3/26/2014 Abby Wood 2:13-bk-33817-RK James D Hastings 43 Debtor's Attorney $11,886.00 1/21/2014 Abby Wood 6:13-bk-20648-WJ Manuel V Badiola, Sr 81 Debtor's Attorney $17,516.50 and Eliana Munive Badiola Payee Total $29,402.50 12/18/2014 Abdul Karim Rahim and 8:13-bk-16248-MW Jenoo Group, LLC 256 Accountant $44,915.00 Rahim Accountancy Corp Payee Total $44,915.00 6/20/2014 Adina Turman 1:14-bk-10927-VK Paul Joseph Marcos 45 Debtor's Attorney $2,831.00 3/11/2014 Adina Turman 2:10-bk-30363-WB Bristol B. Jackson and 82 Debtor's Attorney $994.50 Lisa B. Jackson 3/13/2014 Adina Turman 2:13-bk-18351-NB Richard L. Totton Debtor's Attorney $4,000.00 10/9/2014 Adina Turman 2:14-bk-24272-NB Angela Levette Faulknor Debtor's Attorney $4,000.00 2/26/2014 Adina Turman 6:13-bk-28133-SY Craig P Hansen and 46 Debtor's Attorney $900.00 Cherie L Hansen 12/11/2014 Adina Turman 6:14-bk-20308-MH Albert F Thompson 43 Debtor's Attorney $1,250.00 4/8/2014 Adina Turman 8:13-bk-18404-MW Janet Lea Perry 57 Debtor's Attorney $980.00 Payee Total $14,955.50 2/20/2014 Ahren Tiller 2:13-bk-38408-SK Katherine A. -

City Employee Telephone Directory

CITY OF SANTA MARIA EMPLOYEE TELEPHONE DIRECTORY July 2021 Main City Telephone: (805) 925-0951 Police Department: (805) 928-3781 Library: (805) 925-0994 Orcutt Library: (805) 937-6483 LAST FIRST NAME NAME JOB TITLE DEPARTMENT EXT V/M A Abad John Maintenance Worker II PW/Operations 2229 N/A Acevedo** Joanna Police Services Technician Police 2278 1182 Acosta Desiderio Recreation Leader II Rec. & Parks Acosta John Fire Captain Fire 2255 1126 Acosta Kathryn Dispatcher II Police 8500 1915 Aguilar Jacob Maintenance Work I PW/Operations 2229 N/A Aguilar Kristina Confidential Technician II CMO/HR 2560 2560 Aguilara Esquivel Dariana Lifeguard Rec. & Parks Aguilera** Guillermo Public Works Inspector PW/Engineering 2466 2466 Albro, Jr. Frank Senior Planner Comm. Dev. 2379 2379 Alcorta Victor Recreation Leader II Rec. & Parks Almaguer** Gerard Laborer III Rec. & Parks Almaguer Isabella Lifeguard Rec. & Parks Alvarado Jennifer Management Analyst I Utilities 7239 7239 Alvarez* Carmen Clerk II Library 1518 1518 Alvarez Christina Management Analyst Police 2144 2144 Alvarez** Gabriel Police Officer Police 1605 1605 Alvarez Tiffany Administrative Assistant Police 2272 2272 Amado** Carla Dispatcher II Police 8500 1283 Anaya Erica Confidential Clerk II CMO/HR 1686 1686 Andrade Alexander Lifeguard Rec. & Parks Andrade Joseph Lifeguard Rec. & Parks Andrade** Nuvia Library Technician Library 2820 2820 Angulo*** Sam Senior Civil Engineer/Advanced Bilingual Utilities 7254 7254 Anguiano Gamaliel Transit Service Manager PW/Transit 2480 2480 Araujo Edward Laborer -

2014 Spring Muse *

Congratulations to Krisann, Shirley and Silvia Our New Candidates! In This Issue Fraternity Reports News and Events Faithful Views Deacon Michael’s Declarations Saint’s Corner Little Green Habits Fraternity Fare Brother Juniper MEDITATION Today, I am afraid of nothing. I am not afraid of my littleness. I am not afraid of my falls. For Welcome to Our as many times as I fall today, I will turn to You New Inquirers not discouraged, but with a contrite heart. I will tell you everything. To convert means to Teresa and turn around to You, to face You, to look toward Veronika! You, to love You with all my energy, my mind, my soul and my heart. Jesus, I beg You for the grace to be continually converted today, to begin yet again to seek You, no matter how many times I have to turn back to You. Fr. L. Czelusniak, MIC “Lent comes providentially to re-awaken us, to shake us from our lethargy.” Pope Francis Peace and All Good 1 From the Spiritual Director From the Minister Dear brothers and sisters in Brothers and Sisters, Christ and Francis, The Lenten Season is always a time This coming October 2014, Pope Francis of reflection. We tend to jump to has called an Extraordinary General ‘giving something up’ and then Assembly of the synod of Bishops to wash our hands, obligations satisfied! But if we hope to discuss the “pastoral challenges to the family in the context of enter fully into the experience of Easter then it is evangelization”. “All people of God” will participate in this necessary to enter fully into the experience of Lent. -

SPRING AWARDS CELEBRATION Academic Awards

SPRING AWARDS CELEBRATION Academic Awards Tuesday, April 6, 2021 SPRING AWARDS CELEBRATION Academic Awards Tuesday, April 6, 2021 Moment of Silence ............................................................. C. Wess Daniels William R. Rogers Director of Friends Center and Quaker Studies Welcome ........................................................................... Jim Hood ’79 Interim President Recognition of Emerita & Emeritus Faculty ...................................... Rob Whitnell Interim Provost Presentation of Algernon Sydney Sullivan Award.................................... Jim Hood Moe Reh Algernon Sydney Sullivan Scholarship Award for a First Year Student Gabriela Vazquez Presentation of Bruce B. Stewart Awards for Teaching & Community Service ................................................... Jim Hood Tenured/Teaching Excellence: Phil Slaby Non-Tenured/Teaching Excellence: Parag Budhecha Staff/Community Service: Susan Smith Outstanding Thesis Advisor Award: Michele Malotky ........................... Rob Whitnell Recognition of Honors and Presentation of Awards ................................. Kyle Dell Interim Academic Dean Closing Remarks ....................................................................... Jim Hood PRESENTATION OF AWARDS AND HONORS George I. Alden Scholarship was established in 1981 for Charles C. Hendricks Scholarship is awarded based on the purpose of providing scholarships to rising juniors academic achievement, exemplary personal character and with a GPA greater than or equal to 3.25. service -

Our Lady of Victories Church (Serving Harrington Park, River Vale and the Pascack/Northern Valley) 150 Harriot Avenue, Harrington Park, New Jersey

Our Lady of Victories Church (serving Harrington Park, River Vale and the Pascack/Northern Valley) 150 Harriot Avenue, Harrington Park, New Jersey www.olvhp.org Pˊ˕˖ S˞˗ˍˊˢ, April 14, 2019 A.D. HOLY WEEK SCHEDULE Monday of Holy Week 7:30-7:50AM Confessions in Church 8:00AM Mass in Church 12:00Noon Mass in Church 8:00PM Chrism Mass in Newark Cathedral Tuesday of Holy Week 7:30-7:50AM Confessions in Church 8:00AM Mass in Church 12:00Noon Mass in Church Spy Wednesday 7:30-7:50AM Confessions in Church 8:00AM Mass in Church 12:00Noon Mass in Church Holy Thursday 7:30-7:50AM Confessions in Church 8:00AM Morning Prayer 7:30PM Mass of the Lord’s Supper in Church Church will be open until 11:00PM for Visitation Good Friday 7:30-7:50AM Confessions in Church 8:00AM Morning Prayer 9:30AM March for Life in Englewood 12:00-2:50PM Meditations on the 7 Last Words 3:00 PM Celebration of the Lord’s Passion in Church 7:30PM Living Stations of the Cross Holy Saturday 8:00AM Morning Prayer 11:00AM–12:00Noon Confessions in Church 12:00Noon Blessing of Easter Food 7:30PM Vigil Mass in Church Easter Sunday Masses 7:30AM Mass in Church 8:15AM Latin Mass in Church 9:30AM Mass in Church followed by Easter Egg Hunt 10:45AM Mass in Church 12:00 Noon Mass in Church 1:00PM Spanish Mass in Church 6:00PM Mass in Church NO 7:00PM MASS By death, He conquered death and to those in the grave, He granted life. -

Silverio No Se Descarta Para Alcaldía De Tecomán

è Nacionales 7C è Deportes C Año 51, Número 16,864 Colima, Col., Miércoles 23 de Junio de 2004 www.diariodecolima.com $4.00 Panistas Continuarán Panistas Violan Actuando en Escuelas l Iñiguez: Flores ve moros con tranchete l Coincide con Salgado: No se hace proselitismo l Tuvieron autorización de directores Luego de manifestar que el PAN seguirá la Constitución apoyando a sus diputados para que continúen labores de acercamiento con la población estudiantil, el líder estatal del blanquiazul, Jorge Iñiguez Larios, dijo lamentar las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Flores Dueñas, y aseveró que el funcionario "ve moros con tranchete". Afirmó que los diputados solamente fueron a informar sobre las funciones que desempeñan en la legislatura a fin de que los estudiantes conozcan más Yendo a Escuelas sobre la representación popular "y no como él, que cuando fue candidato abiertamente hacía proselitismo l José Luis Aguirre: Ni religión ni partidismos deben verse en las en las escuelas". aulas l Se pasa por alto el artículo tercero, afirma l Es agandalle, En conferencia de prensa, acompañado por el opina Martín Flores l Incorrecto, dice González Manzo l Analizará secretario general adjunto del PAN, Adán Blanco Campos, y por el síndico municipal, Enrique Silva Comisión de Gobierno l Gaitán: Disfrazan proselitismo l Verduzco: Alcaraz, Iñiguez aseguró que los legisladores que Juego sucio acudieron a algunas escuelas fueron respetuosos y en Carlos GARCIA LEMUS ningún momento realizaron proselitismo. Agregó que previamente al acercamiento con la La presencia de diputados del PAN en acción de los panistas denunciada ayer por comunidad estudiantil, los diputados solicitaron escuelas primarias y secundarias de la entidad, Diario de Colima. -

Diplomatic List

United States Department of State Diplomatic List Spring 2020 Preface This publication contains the names of the members of the diplomatic staffs of all missions and their spouses. Members of the diplomatic staff are those mission members who have diplomatic rank. These persons, with the exception of those identified by asterisks, enjoy full immunity under provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Pertinent provisions of the Convention include the following: Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. Article 31 A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as an executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside of his official functions. -- A diplomatic agent’s family members are entitled to the same immunities unless they are United States Nationals. ASTERISKS (*) IDENTIFY UNITED STATES NATIONALS. -

Transfiguration, by Luca Giordano (1685) Gallerie Degli Uffizi, Florence, Italy

Second Sunday of Lent March 8, 2020 Transfiguration, by Luca Giordano (1685) Gallerie degli Uffizi, Florence, Italy Page 2 Growing in Faith. Firm in Hope. Fervent in Charity. Creciendo en la Fe. Firmes en la Second Sunday of Lent (Cycle A) Esperanza. Ardientes en la Caridad A Sunday Reflection Fr. Luis R. Largaespada “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to Him” (Mt Pastor 17:5). Fr. John Aduseh Poku Parochial Vicar An ancient tradition holds that the Transfiguration took place forty days before Good Friday. Only a few days into the season of Lent, the Gospel Fr. Gil Hernández Pozo In Residence presents us with this image of the Lord Jesus in His glory. The evangelist tells us that the disciples were terrified. This Jesus who has been walking Mrs. Mary E. Fernández, Ed.S. School Principal with them is more than meets the eye. The voice of the Father from heaven echoes what we heard in the celebration of the Baptism of the Lord, but Mrs. Patricia Zapatero Director of Religious Education adds a command: “Listen to Him” (17:5), for in listening and following is our salvation. Roberto Berrocal Music Director As if to remind them of what is coming, as they go down the mountain Jesus orders them: “Do not tell the vision to anyone until the Son of Man OFFICE HOURS has been raised from the dead” (17:9). They have seen Him in glory; soon (Horas de Oficina) they will see Him despised, beaten, crucified. Monday thru Friday/Lunes a Viernes 8:00 am-5:00 pm The mystery of the cross accompanies every Christian, from baptism until CHURCH IS OPEN death. -

Our Lady of Victories Church (Serving Harrington Park, River Vale and the Pascack/Northern Valley) 150 Harriot Avenue, Harrington Park, New Jersey

Our Lady of Victories Church (serving Harrington Park, River Vale and the Pascack/Northern Valley) 150 Harriot Avenue, Harrington Park, New Jersey www.olvhp.org Sunday of the Resurrection of the Lord April 12, 2020 A.D. Science S that prides in “having all the answers” and “knowing better than God” O still today cannot conquer...virus and death. HE DID! A N L D L A E Y L U & I S A O N R In the beginning God ! I Genesis 1:1 The body that lay lifeless in the tomb is ours. The body that rose again on the third day is ours. The body that ascended S above all the heights of heaven to the right hand of the Father's glory is ours. If then we walk in the way of his command- ments, and are not ashamed to acknowledge the price he paid for our salvation in a lowly body, we too are to rise to share E his glory. The promise he made will be fulfilled in the sight of all: Whoever acknowledges me before men, I too will acknowledge him before my Father who is in heaven. St. Leo the Great OLV Rectory OLV Fax Religious Education OLV Convent Phone: 201-768-1706 201-768-3962 201-768-1400 201-768-1705 Address: 81 Lynn St. 155 Parkway 145 Parkway Email: [email protected] [email protected] - 2 - Our Lady of Victories, Harrington Park/River Vale N.J. Fr. Wojciech’s Corner Jerusalem will open its doors to the world through 360° virtual reality on Christ is Risen! Holy Week The tomb is empty and yet it is full! Jerusalem: As the Corona Crisis continues, Empty of death, full of Resurrection.