Techno Rebelde.Qxp

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recreation Center Vote Declared Void

SERVING THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO COMMUNITY TUESDAY NOVEMBER 16, 1993 Volume 16, Number 17 Texas* ONLY Independent Student Newsfpaper Recreation center vote declared void RSO ballot officials accused of influencing voters at tfie polls By Brian WhMlar News Editor There have been three separate written grievances In an emergency meeting of die Stu filed with me as elections administrator. They have dent Govemment (SG) on Nov. 12. SG been investigated and substantiated." president Matttew Stem declared die Recreation and Wellness center fee vote -Matt Stern teld on Nov. 9 and IQ lo te nunified. student government president Tte $8.5 miUion recreation coiter was unofificially defeated in a two to one deciskm. Slighdy over 10 perceni of tte tte grievances woukl not te paid die ian. Doody, whoadmitted voting against student body voted last Tuesday and $ 100 stipend and would face restriction the recreation center on procedural Wednesday. 560 voting for and 1226 fiom participation in future elections. grounds, concurred witfi Stem's deci against. If die recreation center had According lo Stem an investigatkm sion to invalidate the vote. passed, it woukl have meant a new $30 tegan Wednesday night by Barbie After Stem announced tte vote was per semester fee to fund tte project. Kamm, assistant director for student void, the SG passed a motion to recast "Ttey were not just insignificant leadership and activities, and Stem him die ballot five weeks into Ihe spring peoplecampaigning within 25 feet Ttey self. He would not release die names of semester. Stem suggested tetter public were, in fact, people working tehind tte tte students charged witfi influencing ity in an effort to reach more students tables at Ite booths (polling bootfis) tte vote, citing possible disciplinary ac including non-traditional night students. -

Nathan Mensah MAMT Thesis.Pdf

Preparing for the future: A description of client music preferences and musical preparedness of music therapists by Nathan A. Mensah, MT-BC A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement For the Master of Arts Degree Master of Arts in Music Therapy Program in the Departments of Graduate Studies and Music and Theatre Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary-of-the-Woods, Indiana May, 2019 Abstract Music therapists often use client-preferred music in order to build rapport with clients, decrease their anxiety, increase relaxation, and increase overall efficacy of music interventions. The American Music Therapy Association states music therapists are required to play a wide variety of genres for use in sessions. Client’s musical tastes have grown diverse due to music streaming, and some music therapists may not have the musical skills necessary to recreate these styles in sessions. Currently, there is no data to show which genres and music styles are most commonly requested by their clients, or data to show which genres music therapists feel musically prepared or unprepared to use in sessions. A survey was used to collect data from board-certified music therapists to ask about which genres their clients most commonly request, as well as which genres they feel musically prepared using in sessions. The survey’s findings were that client’s most frequently requested Children’s, Classic Country, Classic Rock, Gospel, Hymn, Oldies, and Pop Music. Respondents reported to feeling most musically prepared to use genres that were most frequently requested by their clients. Music therapists reported not feeling musically prepared to use genres associated with World Music cultures or genres requiring use of electronic or synth- based instruments such as Bachata, EDM, Funk, Heavy Metal, Hip Hop/Rap, J-Pop, K-Pop, Latin Hip Hop/Latin Rap, Latin Pop, Merengue, Punk, Reggaeton, Salsa, Ska, Trap, and Video Game Music. -

Rock of Ages Part 3 751 曲、合計時間:2:09:29:58 、3.16 GB

Rock of Ages part 3 751 曲、合計時間:2:09:29:58 、3.16 GB アーティスト アルバム 曲数 合計時間 21st Century Schizoid Band Live In Italy 1 7:06 808 State 24 Hour Party People 1 3:53 Adam F Colours 2 13:47 Future Soul 3 1 7:44 Afrika Bambaataa Dark Matter Moving At The Speed Of Light 1 5:02 Afrika Bambaataa Feat. Gary Numan & MC Chatt… Dark Matter Moving At The Speed Of Light 1 4:58 AFX Hangable Auto Bulb 2 9:57 Alan Parsons Project Eye In The Sky 1 7:18 Alice aLICE PERSONaL JUKE BOX 1 3:57 Viaggio in Italia 2 9:19 Amon Tobin (Cujo) Adventures In Foam 1 6:09 Andrea Bocelli Romanza 1 4:06 Sogno 1 4:44 Viaggio Italiano 1 3:13 Andrea Parker Kiss My Arp 2 11:13 Anekdoten From Within 3 15:36 Gravity 4 25:28 Nucleus (Remastered) 3 25:21 Vemod 4 30:34 Angela Aki Home 6 28:21 Kiss Me Good-Bye 2 10:03 Annie Haslam Annie Haslam 1 3:35 Annie Lennox Medusa 1 5:16 Anti Pop Consortium Tragic Epilogue 1 4:13 Aphex Twin ...I Care Because You Do 1 6:07 51/13 1 7:57 Classics 1 7:11 drukqs 3 5:17 drukqs (disc two) 3 4:58 Selected Ambient Works, Vol. II (Disc 1) 1 4:39 Apocalyptica Reflections 1 3:23 Apollo 440 Electro Glide in Blue 1 4:30 Aqualung Deep Blue 2 8:16 Arti E Mestieri Estrazioni 1 5:35 Asia Asia 2 8:39 Astor Piazzolla Piazzolla Original Soundtracks 1 4:49 The Balanescu Quartet Possessed 2 7:33 Band Aid 20 Do They Know It's Christmas? 1 5:07 Barratt Waugh I Love you, Goodbye 4 14:16 BEAT CRUSADERS SEXCITE 1 3:54 Beck Guero 1 3:22 Odelay 2 9:09 BEN FOLDS FIVE Reinhold Messner 1 3:23 Bice Cloudy Sky 1 4:00 Björk Homogenic 2 9:28 iTunes Originals - Björk 1 4:11 Bjork Selmasongs -

Language Contact and US-Latin Hip Hop on Youtube

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Publications and Research York College 2019 Choutouts: Language Contact and US-Latin Hip Hop on YouTube Matt Garley CUNY York College How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/yc_pubs/251 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Choutouts: Language contact and US-Latin hip hop on YouTube Matt Garley This paper presents a corpus-sociolinguistic analysis of lyrics and com- ments from videos for four US-Latinx hip hop songs on YouTube. A ‘post-varieties’ (Seargeant and Tagg 2011) analysis of the diversity and hybridity of linguistic production in the YouTube comments finds the notions of codemeshing and plurilingualism (Canagarajah 2009) useful in characterizing the language practices of the Chicanx community of the Southwestern US, while a focus on the linguistic practices of com- menters on Northeastern ‘core’ artists’ tracks validate the use of named language varieties in examining language attitudes and ideologies as they emerge in commenters’ discussions. Finally, this article advances the sociolinguistics of orthography (Sebba 2007) by examining the social meanings of a vast array of creative and novel orthographic forms, which often blur the supposed lines between language varieties. Keywords: Latinx, hip hop, orthography, codemeshing, language contact, language attitudes, language ideologies, computer-mediated discourse. Choutouts: contacto lingüístico y el hip hop latinx-estadounidense en YouTube. Este estudio presenta un análisis sociolingüístico de letras de canciones y comentarios de cuatro videos de hip hop latinx-esta- dounidenses en YouTube. -

Artificial Intelligence, Ovvero Suonare Il Corpo Della Macchina O Farsi Suonare? La Costruzione Dell’Identità Audiovisiva Della Warp Records

Philomusica on-line 13/2 (2014) Artificial Intelligence, ovvero suonare il corpo della macchina o farsi suonare? La costruzione dell’identità audiovisiva della Warp Records Alessandro Bratus Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali Università di Pavia [email protected] § A partire dai tardi anni Ottanta la § Starting from the late 1980s Warp Records di Sheffield (e in seguito Sheffield (then London) based Warp Londra) ha avuto un ruolo propulsivo Records pushed forward the extent nel mutamento della musica elettronica and scope of electronic dance music popular come genere di musica che well beyond its exclusive focus on fun non si limita all’accompagna-mento del and physical enjoinment. One of the ballo e delle occasioni sociali a esso key factors in the success of the label correlate. Uno dei fattori chiave nel was the creative use of the artistic successo dell’etichetta è stato l’uso possibilities provided by technology, creativo delle possibilità artistiche which fostered the birth of a di- offerte dalla tecnologia, favorendo la stinctive audiovisual identity. In this formazione di un’identità ben ca- respect a crucial role was played by ratterizzata, in primo luogo dal punto the increasing blurred boundaries di vista audiovisivo. Sotto questo profilo between video and audio data, su- un ruolo fondamentale ha giocato la bjected to shared processes of digital possibilità di transcodifica tra dati transformation, transcoding, elabora- audio e video nell’era digitale, poten- tion and manipulation. zialmente soggetti agli stessi processi di Although Warp Records repeatedly trasformazione, elaborazione e mani- resisted the attempts to frame its polazione. artistic project within predictable Nonostante la Warp Records abbia lines, its production –especially mu- ripetutamente resistito a ogni tentativo sic videos and compilations– suggests di inquadrare il proprio progetto arti- the retrospective construction of a stico entro coordinate prevedibili, i suoi consistent imagery. -

2021 Hard to Find the HTFR Weekly Wanted List

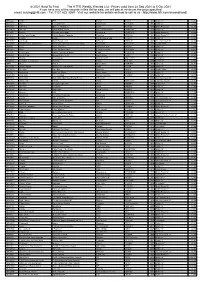

© 2021 Hard To Find The HTFR Weekly Wanted List - Prices valid from 28 Sep 2021 to 5 Oct 2021 If you have any of the records in this list for sale, we will pay at minimum the price specified email: [email protected] - Tel: 0121 622 3269 - Visit our website for details on how to sell to us - http://www.htfr.com/secondhand/ MR26666 100Hz EP3 Pacific FIC020 1999 British 12" £4.00 MR75274 16B Trail Of Dreams Stonehouse STR12008 1995 British 12" £2.00 MR18837 2 Funky 2 Brothers And Sisters Logic FUNKY2 1994 British Promo 12" £2.00 MR759025 3rd Core Mindless And Broken WEA International Inc. SAM00291 2000 British 12" £2.00 MR12656 4 Hero Cooking Up Ya Brain Reinforced RIVET1216 1992 British Promo 12" £2.00 MR14089 A Guy Called Gerald 28 Gun Badboy / Paranoia Columbia XPR1684 1992 British Promo 12" £8.00 MR169958 A Sides Punks Strictly Underground STUR74 1996 British 12" £4.00 MR353153 Aaron Carl Down (Resurrected) Wallshaker WMAC30 2009 American Import 12" £2.00 MR759966 Academy Of St. Martin-in-the-F Amadeus (Original Soundtrack Recording) Metronome 8251261ME 1984 Double Album £2.00 MR4926 Acen Close Your Eyes Production House PNT034 1992 British 12" £3.00 MR12863 Acen Trip Ii The Moon Part 3 Production House PNT042RX 1992 British 12" £3.00 MR16291 Age Of Love Age Of Love (Jam & Spoon) React 12REACT9 1992 British 12" £7.00 MR44954 Agent Orange Sounds Flakey To Me Agent Orange AO001 1992 British 12" £8.00 MR764680 Akasha Cinematique Wall Of Sound WALLLP016 1998 Vinyl Album £1.00 MR42023 Alan Braxe & Fred Falke Running Vulture VULT001 2000 French -

Indústria Musical E a Emersão Do Mercado Brasileiro Da Música Eletrônica

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BRUNO PAULINO DA COSTA CEVITHEREZA INDÚSTRIA MUSICAL E A EMERSÃO DO MERCADO BRASILEIRO DA MÚSICA ELETRÔNICA CAMPINAS 2019 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ECONOMIA BRUNO PAULINO DA COSTA CEVITHEREZA INDÚSTRIA MUSICAL E A EMERSÃO DO MERCADO BRASILEIRO DA MÚSICA ELETRÔNICA Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas, sob orientação do Prof. Dr. Márcio Wohlers de Almeida. CAMPINAS 2019 2 RESUMO Neste trabalho, estudam-se a evolução e as tecnologias da indústria musical, conferindo atenção especial à emersão do mercado brasileiro da música eletrônica nos anos recentes. Para cumprir tal tarefa, a metodologia utilizada foi baseada na leitura de bibliografias, matérias e notícias sobre a indústria da música e da música eletrônica e na consulta de dados numéricos oriundos das plataformas de streaming. O objetivo principal é responder à questão se o gênero da música eletrônica cresceu ou não em termos absolutos e relativos aos outros estilos musicais recentemente no Brasil. Sendo assim, a pesquisa apontará que a música eletrônica brasileira ganhou grande espaço, principalmente a partir do final de 2015. Além disso, um debate será levantado sobre as novas tecnologias do streaming e da síntese sonora como determinantes fundamentais da capacidade de inovação da indústria e dos gêneros musicais. Palavras-chave: indústria musical, indústria fonográfica e mercado da música eletrônica brasileiro ABSTRACT In this paper, we study the evolution and technologies of the music industry, paying special attention to the emergence of the Brazilian electronic music market in recent years. -

De La Phonographie À La Lutherie Numérique. L'épiphanie Du

Journées d'Informatique Musicale, 9e édition, Marseille, 29 - 31 mai 2002 De la phonographie à la lutherie numérique. L’épiphanie du son artificiel Marc Battier Communication invitée Ircam-Centre Pompidou [email protected] Université de Paris-Sorbonne [email protected] La synthèse du son pourrait être définie comme la composition du sonore. Avant de se risquer à approuver cette hypothèse, considérons d’abord les aspects qui entrent en jeu dans cette activité. Avant de nous pencher plus avant sur ce point, j’aimerais d’abord poser deux questions : comment le compositeur s’approprie-t-il la technologie de son époque? Comment son usage se transforme-t-il en technique? La synthèse analogique est un cas très clair pour la prise en compte des contraintes qui grèvent la notion de composition. Les dispositifs matériels résistent : les modifications de timbre sont limitées par la qualité des dispositifs composant l’environnement utilisé. La qualité, ici, se comprend comme la catégorie de ce qui rend possible l’expression d’une intention. Sur un instrument de musique conventionnel, elle se réfère autant à l’excellence du timbre qu’à la ductilité offerte aux modes de jeu de l’instrumentiste. En d’autres termes, elle est elle-même composite et assemble deux propriétés indépendantes, que l’on désignera comme matière et degrés de liberté. La matière est le résultat de l’excitation du corps sonore. Elle est le son. Les degrés de liberté sont le moyen par lequel l’instrumentiste façonne la matière. Avec l’ordinateur et la synthèse numérique du signal, la question des degrés de liberté de l’instrument virtuel est autrement plus complexe. -

Detroit Techno Und Die Frage Nach Der Hautfarbe

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien Abteilung für Kultur Freie Universität Berlin Detroit Techno und die Frage nach der Hautfarbe Magisterarbeit Erstgutachter: Prof. Dr. Winfried Fluck Zweitgutachter: Prof. Dr. Rolf Lindner (Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt Universität Berlin) Verfasser: Daniel Schneider 05. Februar 2009 1 Inhalt 1. Einleitung S. 3 2. Einführung in Techno S. 5 2.1 Was ist Techno? S. 5 2.2 Wie funktioniert Techno? S. 8 2.3 Struktur der Technoszene und eigene Position S. 9 3. Einführung in die Geschichte Detroits S. 15 3.1 Die Geschichte der Stadt S. 16 3.2 Die Stadt als Inspiration und Kulisse S. 18 4. Die Vorgeschichte von Detroit Techno S. 21 5. Die Technoszene von Detroit S. 24 5.1 Die erste Generation S. 24 5.2 Die zweite Generation S. 27 5.3 Detroit House s. 34 6. Detroit Techno und „schwarze“ Musik S. 36 6.1 „Schwarze“ und „weiße“ Musik S. 36 6.2 Rockmusik vs. Tanzmusik S. 40 6.3 Ein Beispiel: Simon Reynolds vs. Jeff Mills S. 43 6.4 Stuart Cosgrove – der radikale Bruch mit der Vergangenheit S. 48 6.5 Wie „weiß“ sind eigentlich Kraftwerk? S. 52 6.6 Post-Soul S. 57 6.7 Kodwo Eshun – Düsseldorf als Mississippidelta S. 59 6.8 Afrofuturismus und Posthumanismus S. 61 6.9 Underground Resistance und die ethnischen Identitäten S. 69 7. Die Bedeutung von Detroit Techno in der europäischen Technoszene S. 76 7.1 Die Relevanz des afroamerikanischen Hintergrundes S. 77 7.2 Distinktionsmerkmal Detroit Techno S. 80 7.3 Detroit Techno und die „linken Kreise“ S. -

Social Spatialisation EXPLORING LINKS WITHIN CONTEMPORARY SONIC ART by Ben Ramsay

Social spatialisation EXPLORING LINKS WITHIN CONTEMPORARY SONIC ART by Ben Ramsay This article aims to briefly explore some the compositional links that exist between Intelligent Dance Music (IDM) and acousmatic music. Whilst the central theme of this article will focus on compositional links it will suggest some ways in which we might use these links to enhance pedagogic practice and widen access to acousmatic music. In particular, the article is concerned with documenting artists within Intelligent Dance Music (IDM), and how their practices relate to acousmatic music composition. The article will include a hand full of examples of music which highlight this musical exchange and will offer some ways to use current academic thinking to explain how IDM and acousmatics are related, at least from a theoretical point of view. There is a growing body of compositional work and theoretical research that draws from both acousmatics and various forms of electronic dance music. Much of this work blurs the boundaries of electronic music composition, often with vastly different aesthetic and cultural outcomes. Elements of acousmatic composition can be found scattered throughout Intelligent Dance Music (IDM) and on the other side of the divide there are a number of composers who are entering the world of acousmatics from a dance music background. This dynamic exchange of ideas and compositional processes is resulting in an interesting blend of music which is able to sit quite comfortably inside an academic framework as well as inside a more commercial one. Whilst there are a number of genres of dance music that could be described in terms of the theories that would normally relate to acousmatic music composition practices, the focus of this article lies particularly with Intelligent Dance Music. -

2016–2017 Gratitude Report Be Who You Are, Where You Are… Alaska

Thank You 2016–2017 Gratitude Report Be who you are, where you are… Alaska NORTHERN LIGHTS OVER THE KNIK RIVER ANCHORAGE, AK Table of Contents Letter from Leadership ............................................. 4 Our Lives In Numbers .............................................. 6 Grants, Scholarships, and Advocacy ................................. 10 Our Impact Building Organizations ......................................... 12 Supporting Students ........................................... 16 Connecting Leaders ........................................... 20 United with Equity ................................................ 23 2017 Grantees . 25 2017 Scholars . 28 Our Donors ...................................................... 29 Visionaries . 43 Volunteers . 45 Organizational Support ............................................ 48 Financials ........................................................ 51 Staff & Board ..................................................... 52 Your generosity makes Pride Foundation’s work possible, and we want to share our heartfelt appreciation for all the ways you are helping to build a world where every single person’s humanity is protected and valued . Pride Foundation was founded 32 years ago on the shoulders of generations of leaders who brought simple but revolutionary values to our movement: the courage to truly see one another, the compassion to recognize our shared humanity, and the conviction to show up every day to protect one another. Nicole Browning We live in times of incredible progress -

Performer Experience on a Continuous Keyboard Instrument

Giulio Moro and Andrew P. McPherson Performer Experience on Centre for Digital Music Queen Mary University of London 327 Mile End Road a Continuous Keyboard London, United Kingdom, E1 4NS {g.moro, a.mcpherson}@qmul.ac.uk Instrument Abstract: On several keyboard instruments the produced sound is not always dependent exclusively on a discrete key- velocity parameter, and minute gestural details can affect the final sonic result. By contrast, variations in articulation beyond velocity have normally no effect on the produced sound when the keyboard controller uses the MIDI standard, used in the vast majority of digital keyboards. In this article, we introduce a novel keyboard-based digital musical instrument that uses continuous readings of key position to control a nonlinear waveguide flute synthesizer with a richer set of interaction gestures than would be possible with a velocity-based keyboard. We then report on the Downloaded from http://direct.mit.edu/comj/article-pdf/44/2-3/69/1951065/comj_a_00565.pdf by guest on 04 August 2021 experience of six players interacting with our instrument and reflect on their experience, highlighting the opportunities and challenges that come with continuous key sensing. Several keyboard instruments offer a more-or-less explained by discrete key presses and velocity, will subtle position or gesture-dependent control on the disappear. Some of the attempts to overcome the timbral and temporal characteristics of the sound discrete characteristics of the keyboard interface of a note, as reviewed by McPherson