Sainte-Marie-La-Blanche »

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Art De Vivre, Belle Campagne, Urbain & Branché

LE BOOK PRO DE LA CÔTE-D’OR Art de vivre, belle campagne, urbain & branché SOMMAIRE LA CÔTE-D’OR PRATIQUE 5 Venir & se déplacer en Côte-d’Or 6 LÉGENDE Thématiques & arguments de vente 7 Au coeur des vignes À chaque besoin, sa réponse 8 Carte des incontournables 10 L’Agenda Une année en Côte-d’Or 12 Nouveau ART DE VIVRE 17 Chez le vigneron À voir, à faire 18 Où manger 21 Groupe Où dormir 23 BELLE CAMPAGNE 29 En ville À voir, à faire 30 Où manger 34 Charme Où dormir 36 Luxe URBAIN & BRANCHÉ 41 À voir, à faire 42 Où manger 44 Campagne chic Où dormir 46 Original RESTONS EN CONTACT 49 À venir en Côte-d’Or 50 À la ferme, locavore Carnet d’adresses 51 3 LA CÔTE-D’OR PRATIQUE 5 Thématiques & arguments de vente 7 À chaque besoin, sa réponse 8 Carte des incontournables 10 L’Agenda Une année en Côte-d’Or 12 ART DE VIVRE 17 À voir, à faire 18 Où manger 21 La Côte-d’Or pratique Où dormir 23 BELLE CAMPAGNE 29 À voir, à faire 30 Où manger 34 Où dormir 36 URBAIN & BRANCHÉ 41 À voir, à faire 42 Où manger 44 Où dormir 46 RESTONS EN CONTACT 49 À venir en Côte-d’Or 50 Carnet d’adresses 51 Côte-d’Or Tourisme © M. Abrial Tourisme Côte-d’Or 5 VENIR & SE DÉPLACER EN CÔTE-D’OR Située au cœur de la Bourgogne à un carrefour européen, la Côte-d’Or est traversée par les axes de transport majeurs comme l’autoroute A6 ou les TGV Paris-Lyon-Marseille et Rhin-Rhône. -

Projet D'amenagement Et De

Département de la Côte d’Or Commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE PLAN LOCAL D’URBANISME Elaboration – Approbation 2- PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES Vu pour être annexé à notre délibération en date de ce jour, le 20-11-2012 Approuvé le 20-11-2012 Le Maire Michel QUINET Pour copie conforme, Le Maire PREAMBULE LES TEXTES Article L110 du Code de l’Urbanisme Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce -

EEN BIJZONDERE REIS …..OM NAAR UIT TE KIJKEN ! U Reist Gewoon Met Uw Eigen Auto, Ook Ter Plaatse

EEN BIJZONDERE REIS …..OM NAAR UIT TE KIJKEN ! U reist gewoon met uw eigen auto, ook ter plaatse. Woensdag 16 t/m zondag 20 september 2020 (OF zoveel eerder als mogelijk is) “Leven als God in Frankrijk”, dat móét wel zijn uitgevonden in Bourgondië Alles inbegrepen: 4 overnachtingen + ontbijt, alle exclusieve ontvangsten inclusief 3 verfijnde lunches met prachtige Bourgognewijnen, champagne-apéritief en 4 lichte exquise diners bij Levernois inclusief excellente Bourgognewijnen, high tea, bezoeken, entrée(s), proeverijen. Prijskaartje per persoon: 2350,- obv 2-persoonskamer; toeslag 1-persoonskamer: 760.- Vijf dagen genieten van een FABULEUS Hotel: Hostellerie Levernois*****, Relais & Chateau, met veel ruimte, veel luxe en comfort, een excellente service en een erg goede keuken. Hier kun je heel relaxed vijf dagen logeren en je heel safe voelen! Ik heb een aantrekkelijk dagprogramma samengesteld met in de ochtend steeds een exclusief bezoek, gevolgd door een verfijnde en lichte lunch en ‘s middags voldoende vrije tijd om van de omgeving, van Beaune zelf en natuurlijk van het hotel te genieten. Een licht diner ’s avonds gebruiken we in het restaurant van Levernois Michelin, een mooie afsluiting van een aangename dag. Oh ja, dat we fabuleuze wijnen gaan schenken, spreekt voor zich. Woensdag 16 september: reisdag naar Levernois; inchecken, ontspannen, High Tea, apéritief, diner donderdag 17 september: bezoek aan / ontvangst bij Joseph Drouhin, centrum Beaune route naar Puligny-Montrachet, lunch bij Le Montrachet bezoek aan Chateau de Meursault; rest van middag vrij. Diner bij Levernois . vrijdag 18 september: ontvangst bij Chanson Père & Fils, centrum Beaune, kelderbezoek en lunch in het Bastion; rest van de middag vrij om Beaune te verkennen. -

Le Règlement Du Service Public D'assainissement Collectif

SOMMAIRE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................... 7 ARTICLE 1 Objet du présent règlement ........................................................................................................... 7 ARTICLE 2 Autres prescriptions .......................................................................................................................... 7 ARTICLE 3 Définitions .......................................................................................................................................... 7 ARTICLE 4 Déversements interdits ..................................................................................................................... 8 CHAPITRE 2 LE BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT .................................................................... 9 ARTICLE 5 Définition du branchement public ................................................................................................. 9 ARTICLE 6 Demande de branchement ........................................................................................................... 9 ARTICLE 7 Travaux de branchement sous le domaine public .................................................................... 10 ARTICLE 8 Mise en service du branchement ................................................................................................. 10 ARTICLE 9 Paiement des frais de réalisation du branchement .................................................................. -

The Climats Terroirs of Burgundy Official Candidate for France for UNESCO World Heritage List Inscription Press Kit

The Climats Terroirs of Burgundy Official candidate for France for UNESCO World Heritage List Inscription PRESS KIT JULy 2015 Official candidate of France World Heritage UNESCO What EXactlY is A "CLIMAT" in BurGunDY? The Burgundian "Climats" – celebrated names like Montrachet, Romanée-Conti, Chambertin, Les Cailles… and there are 1 247 of them in the area – are parcels of vines, often rather small tracts of land, with precisely determined boundaries. They were created by natural conditions – soils, sun and wind exposure – combined with the work of the men who shaped them, revea- led their value and organized them into a qua- lity hierarchy, throughout their long history, which began in Roman times. PRESS CONTACT Association for the inscription of the Climats of Burgundy on the UNESCO World Heritage List Krystel LEPRESLE, Director [email protected] | port. +33 (0)6 08 11 34 95 Delphine MARTINEZ, Public and Press Relations [email protected] | Port. + 33 (0)6 31 42 13 50 12 Boulevard Bretonnière - 21200 BEAUNE – France Tél. + 33 (0)3 80 20 10 40 / Fax + 33 (0)3 80 25 04 90 TWITTER @ClimatsUNESCO FACEBOOK Association des Climats du Vignoble de Bourgogne www.climats-bourgogne.com press Kit EDITORIAL p.4 UNESCO APPLICATION p.5 UNESCO and World Heritage p.6 The stages of the application p.6 Post-Bonn ? Preservation and passing on p.7 THE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE DOSSIER The CLIMATS of BURGUNDY, A CLASSIC MODEL OF TERROIR-baseD VITICULTURE p.8 An Outstanding Universal Value unique in the world p.8 The progressive -

Etude Historique Du Ruissellement De La Côte Viticole En Bourgogne

ETUDE HISTORIQUE DU RUISSELLEMENT DE LA CÔTE VITICOLE EN BOURGOGNE (CÔTE D'OR ET SAÔNE-ET-LOIRE) Vol. 1 Synthèse Rédacteur principal : Jean-Pierre Garcia Maître d'ouvrage : DREAL Bourgogne Prestataire de l'étude : Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTeHIS Jean-Pierre Garcia (responsable de l'étude) Guillaume Grillon Thomas Labbé avril 2013 1 Ce présent rapport est composé de 6 volumes : Le volume 1 : synthèse de l’étude Le volume 2 : fiches « commune » du département de la Côte-d’Or Le volume 3: fiches « commune » du département de la Saône-et-Loire Le volume 4: graphiques et les annexes de la synthèse Le volume 5: annexes et cartes de la Côte-d’Or Le volume 6: annexes et cartes de la Saône-et-Loire Ses annexes numériques (CD et DVD) comprennent : Version numérique du present rapport au format PDF Base de données des événements de ruissellement et la documentation archivistique correspondante Questionnaires « mairies » retournés Tableaux de résultats de l’enquête « mairies » Photos des marques de crues et des aménagements par commune Bilan par commune de la connaissance sur les aménagements (Céline Meunier) Bibliographie 2 Sommaire INTRODUCTION GENERALE I - Présentation de l'étude ………………………………………………… p. 6 1) Contexte 2) Objectifs de l'étude 3) Zone d'étude 4) Définition du risque de ruissellement 5) Intérêt de l'étude et études pré-existantes II- Présentation des sources ……………………………………………… p. 9 1) Les archives de la presse a) Le Bien Public b) Le Journal de Saône-et-Loire 2) Les arrêtés de Catastrophe Naturelle a) Les arrêtés de Catastrophe Naturelle de Côte-d’Or b) Les arrêtés de Catastrophe Naturelle de Saône-et-Loire 3) L'apport des fonds des Archives Départementales a) Les Archives Départementales de la Côte-d’Or b) Les Archives Départementales de la Saône-et-Loire III- Méthodologie ……………..………………………………………… p. -

AGRT1116722D CDC AOC Cassis

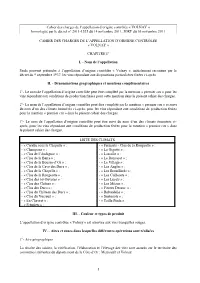

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « VOLNAY » homologué par le décret n° 2011-1535 du 14 novembre 2011, JORF du 16 novembre 2011 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « VOLNAY » CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Volnay », initialement reconnue par le décret du 9 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges. 3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci- après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges. LISTE DES CLIMATS - « Carelle sous la Chapelle » ; - « Frémiets - Clos de la Rougeotte » ; - « Champans » ; - « La Gigotte » ; - « Clos de l’Audignac » ; - « Lassolle » ; - « Clos de la Barre » ; - « Le Ronceret » ; - « Clos de la Bousse-d’Or » ; - « Le Village » ; - « Clos de la Cave des Ducs » ; - « Les Angles » ; - « Clos de la Chapelle » ; - « Les Brouillards » ; - « Clos de la Rougeotte » ; - « Les Caillerets » ; - « Clos des 60 Ouvrées » ; - « Les Lurets » ; - « Clos des Chênes » ; - « Les Mitans » ; - « Clos des Ducs » ; - « Pitures Dessus » ; - « Clos du Château des Ducs » ; - « Robardelle » ; - « Clos du Verseuil » ; - « Santenots » ; - « En Chevret » ; - « Taille Pieds ». -

Selection of Hotels

Selection of Bed & breakfast (chambres d’hôtes) - Places with 0, 1 or 2* are quite basic but usually they are all very clean Name Distance City Contact Double Contact / Infos room (from) Château de Lays (4*) 6km Lays sur le Doubs www.chateaudelays.com 130€ pool and tennis court Belle d'antan (1*) 8km Saint Bonnet 03 58 62 00 84 50€ [email protected] Aux Vernes (2*) 12km Toutenant 03 85 45 53 94 70€ [email protected] (pool & pet friendly) Presbytère (2*) 12km Toutenant www.chambres-hotes.fr 80€ Le Petit Clos (3*) 13km CIEL 0385918044 / 0625451098 83€ www.lepetitclosenbourgogne.fr Les Hirondelles (3*) 15km Chivres 07 77 90 15 73 60-100€ leshirondelles.eu (6 BR, pool) La Motte (3*) 15km Annoire 09 52 57 71 89 65€ sites.google.com/site/chambredhotesdelamotte leclosdesmeix.fr (2*) 15km Lanthes 06 78 80 70 81 45-55€ 5BR ([email protected]) doubs-sejour.fr (3*) 17km Verdun sur le Doubs 06 66 57 95 25 62-92€ 3 BR and a small house to rent Les Tilleuls 18km Allerey sur Saone 07.80.02.87.27 60€ 6 BR Le Meflatot (4*) 18km SERLEY 06 43 10 97 79 from 120€ www.meflatot.com (5 BR, pool) Roulotte Montmine 19km Montmain (Seurre) 06 72 46 29 86 60€ http://lamontmine.vacau.com Maison Merveilles (2*) 20km Villy le Brule 06-44-10-49-88 65-80€ www.lamaisondesmerveilles.com Lynn Shuttlewood (2*) 20km DEVROUZE 03 85 72 40 83 60-70€ creativeceramicsbandb.com (3 BR, pool) La Distillerie (3*) 22km St Germain du Bois 06 79 88 24 44 60-80€ ladistillerie-hotes.fr (pool) Domaine l’Oiseau (3*) 23km GERGY 03.85.91.61.26 110-130€ www.domoiseau.com La maison -

Rapport D'activités 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 SOMMAIRE Le territoire de la CABCS Le fonctionnement et les compétences Le Conseil Communautaire Le Bureau Les Commissions Les moyens au service d’un territoire Les Ressources Humaines Les Finances La Commande Publique La Direction des Opérations d’Aménagement La Plateforme Ressources Les Actions économiques et d’aménagement Le Programme Local de l’Habitat Le Plan Climat Energie Territorial La gestion du droit des sols / FEDER Les ZAC et autres missions urbanisme La Mobilité dans l’Agglomération Les Actions environnementales Les Déchets L’eau potable L’ assainissement Les rivières Les sites et milieux naturels Les actions au bénéfice de la cohésion sociale L’action famille : - L’enfance - La petite enfance L’action culturelle : - Conservatoire - Beaux-Arts Les équipements sportifs Le mot du Président Chers amis, La publication du rapport d’activité d’une collectivité Cette amélioration de la qualité de vie ne concerne est un grand temps fort de transparence publique. pas seulement les salariés : les habitants, les C’est en effet l’occasion pour les élus, les retraités, les étudiants ont aussi ressenti les effets collaborateurs et le public d’évaluer le chemin bénéfiques de ce grand projet avec la desserte de accompli durant l’année écoulée. 2016 a été nouvelles communes comme Sainte-Marie-la- une année charnière dans le mandat en cours. Blanche et la création du TAD (transport à la demande). Elle a été celle de la mise en œuvre volontariste L’Agglomération, ce sont aussi des services à la d’une gouvernance dynamique, fondée sur l’écoute population, pour améliorer le cadre de vie au quotidien et la concertation, associant étroitement les et favoriser la cohésion sociale, avec l’ouverture maires des communes dans les décisions prises. -

L' Abbaye De Maizières

Domaine de L’ ABBAYE DE MAIZIÈRES Origin and history e 666 YEARS OF HISTORY Founded in 1125, Maizières Abbey had a decisive spiritual and economic part to play in the region of Beaune and Chalon for nearly seven centuries, from 1125 to 1791. aizières Abbey followed the footsteps of La Ferté Abbey (1113), heir of Citeaux Abbey (1098), founding abbey of the Cistercian order. Based on the virtues of poverty, soli- tude and labor, the Cistercian movement experienced a M significant expansion throughout the Middle Ages thanks to saint Bernard de Clairvaux’s determining impulsion with the construction of hundreds of monasteries all across Europe. Many lords were seduced by this spiritual renewal and these values. In the hope for salvation, they offered the monks part of their lands to found new monasteries. It is this certainty that led lord Flouques de Réon to beg Barthélémy, abbot of La Ferté Abbey, to establish a Cistercian abbey on his lands in honor of God, Saint Mary, and all the Saints. Although originally reluctant to the idea, Barthélémy finally accepted the donation that made possible the foundation of this new abbey on the lands of “Scotéria” now called “Gouttières” in Saint- Loup-Géanges in 1125. The monks moved a bit from this first location a few years later and they built the final monastery on the ruins of an old Roman house “Maceria” that became Maizières. e2 e3 The construction of the monastery spread over a century and ended with the blessing of the church in 1236. This was followed by a period commonly referred to as the Golden Age of the Cistercian order. -

2018-0000016

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000016 Montreuil, le 15/05/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application du versement transport (art. L. gestion des comptes, 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2018-0000015 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, Une erreur s’est glissée dans la lettre circulaire du 15 avril 2018 BLAYE DUBOIS Nadine, La commune de Change qui est intégrée à la Communauté d’Agglomération WINTGENS Claire de Beaune, Chagny, Nolay (9302103) à compter du 01/01/2018 a pour code INSEE 71085 et pour code postal 21340 A compter du 01/01/2018, le taux de versement transport de 0,60 % s’applique à cette commune. Une erreur s’est glissée dans la lettre circulaire du 15 avril 2018 La commune de Change qui est intégrée à la Communauté d’Agglomération de Beaune, Chagny, Nolay (9302103) à compter du 01/01/2018 a pour code INSEE 71085 et pour code postal 21340 A compter du 01/01/2018, le taux de versement transport de 0,60 % s’applique à cette commune. Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333.64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) CA DE BEAUNE COTE ET SUD IDENTIFIANT 9302103 CODE DATE COMMUNES CONCERNEES INSEE TAUX URSSAF POSTAL EFFET ALOXE-CORTON 21420 21010 AUXEY-DURESSES 21190 21037 BLIGNY-LES-BEAUNE 21200 21086 BOUILLAND -

The Climats, Vineyards of Burgundy, Unesco World

www.climats-bourgogne.com Through the centuries, men have carved "In Burgundy, when we speak about a Montrachet, Romanée-Conti, Clos de the Climats into the landscape and into Climat we don’t look up to the sky, we Vougeot, Corton, Musigny, Chevalier- the limestone, surrounding the plots with keep our eyes to the ground." Montrachet, Chambertin… The Climats stone walls and cabottes (stone shelters), BERNARD PIVOT, have given their name to exceptional Crus and building wineries and wine-growers’ WRITER AND PRESIDENT OF THE SUPPORT COMMITTEE that are known throughout the world. houses, wine caves and cellars, churches and hospices, palaces and castles. Set off to explore them all. A WINE REGION TO EXPLORE A HERITAGE THE CLIMATS, Wander, admire and sample…Wine-growers and merchants open the doors of their estates, cellars or TO EXPLORE... VINEYARDS OF The "Route des Grands Crus de Bourgogne" houses to you in order to share their savoir-faire. BURGUNDY, UNESCO Nicknamed the “Champs Elysées” of Burgundy, this signposted trail winds its way through 37 winegrowing towns and villages The "De Vignes en Caves" label Guided visits in BEAUNE WORLD HERITAGE SITE on the Côte de Nuits and the Côte de Beaune. Chambolle-Musigny, This quality label has been awarded to more > "The city’s wine cellar" Vosne-Romanée, Pommard, and Meursault – they are all waiting than 350 Burgundy producers. Enjoy a warm In the historic center, listen to the big and little stories that BY CAR for to be discovered via this trail! welcome and a free tasting of at least one wine.