Doc De Projet PCNC V4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Supplementary Material Saving Rainforests in the South Pacific

Australian Journal of Botany 65, 609–624 © CSIRO 2017 http://dx.doi.org/10.1071/BT17096_AC Supplementary material Saving rainforests in the South Pacific: challenges in ex situ conservation Karen D. SommervilleA,H, Bronwyn ClarkeB, Gunnar KeppelC,D, Craig McGillE, Zoe-Joy NewbyA, Sarah V. WyseF, Shelley A. JamesG and Catherine A. OffordA AThe Australian PlantBank, The Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Mount Annan, NSW 2567, Australia. BThe Australian Tree Seed Centre, CSIRO, Canberra, ACT 2601, Australia. CSchool of Natural and Built Environments, University of South Australia, Adelaide, SA 5001, Australia DBiodiversity, Macroecology and Conservation Biogeography Group, Faculty of Forest Sciences, University of Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, Germany. EInstitute of Agriculture and Environment, Massey University, Private Bag 11 222 Palmerston North 4474, New Zealand. FRoyal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place, RH17 6TN, United Kingdom. GNational Herbarium of New South Wales, The Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Sydney, NSW 2000, Australia. HCorresponding author. Email: [email protected] Table S1 (below) comprises a list of seed producing genera occurring in rainforest in Australia and various island groups in the South Pacific, along with any available information on the seed storage behaviour of species in those genera. Note that the list of genera is not exhaustive and the absence of a genus from a particular island group simply means that no reference was found to its occurrence in rainforest habitat in the references used (i.e. the genus may still be present in rainforest or may occur in that locality in other habitats). As the definition of rainforest can vary considerably among localities, for the purpose of this paper we considered rainforests to be terrestrial forest communities, composed largely of evergreen species, with a tree canopy that is closed for either the entire year or during the wet season. -

Wendland's Palms

Wendland’s Palms Hermann Wendland (1825 – 1903) of Herrenhausen Gardens, Hannover: his contribution to the taxonomy and horticulture of the palms ( Arecaceae ) John Leslie Dowe Published by the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin as Englera 36 Serial publication of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin November 2019 Englera is an international monographic series published at irregular intervals by the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin (BGBM), Freie Universität Berlin. The scope of Englera is original peer-reviewed material from the entire fields of plant, algal and fungal taxonomy and systematics, also covering related fields such as floristics, plant geography and history of botany, provided that it is monographic in approach and of considerable volume. Editor: Nicholas J. Turland Production Editor: Michael Rodewald Printing and bookbinding: Laserline Druckzentrum Berlin KG Englera online access: Previous volumes at least three years old are available through JSTOR: https://www.jstor.org/journal/englera Englera homepage: https://www.bgbm.org/englera Submission of manuscripts: Before submitting a manuscript please contact Nicholas J. Turland, Editor of Englera, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin- Luise-Str. 6 – 8, 14195 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] Subscription: Verlagsauslieferung Soyka, Goerzallee 299, 14167 Berlin, Germany; e-mail: kontakt@ soyka-berlin.de; https://shop.soyka-berlin.de/bgbm-press Exchange: BGBM Press, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6 – 8, 14195 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] © 2019 Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin All rights (including translations into other languages) reserved. -

Seed Geometry in the Arecaceae

horticulturae Review Seed Geometry in the Arecaceae Diego Gutiérrez del Pozo 1, José Javier Martín-Gómez 2 , Ángel Tocino 3 and Emilio Cervantes 2,* 1 Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (CYMVIS), Universidad Estatal Amazónica (UEA), Carretera Tena a Puyo Km. 44, Napo EC-150950, Ecuador; [email protected] 2 IRNASA-CSIC, Cordel de Merinas 40, E-37008 Salamanca, Spain; [email protected] 3 Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced 1–4, 37008 Salamanca, Spain; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +34-923219606 Received: 31 August 2020; Accepted: 2 October 2020; Published: 7 October 2020 Abstract: Fruit and seed shape are important characteristics in taxonomy providing information on ecological, nutritional, and developmental aspects, but their application requires quantification. We propose a method for seed shape quantification based on the comparison of the bi-dimensional images of the seeds with geometric figures. J index is the percent of similarity of a seed image with a figure taken as a model. Models in shape quantification include geometrical figures (circle, ellipse, oval ::: ) and their derivatives, as well as other figures obtained as geometric representations of algebraic equations. The analysis is based on three sources: Published work, images available on the Internet, and seeds collected or stored in our collections. Some of the models here described are applied for the first time in seed morphology, like the superellipses, a group of bidimensional figures that represent well seed shape in species of the Calamoideae and Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud. -

(Arecaceae): Évolution Du Système Sexuel Et Du Nombre D'étamines

Etude de l’appareil reproducteur des palmiers (Arecaceae) : évolution du système sexuel et du nombre d’étamines Elodie Alapetite To cite this version: Elodie Alapetite. Etude de l’appareil reproducteur des palmiers (Arecaceae) : évolution du système sexuel et du nombre d’étamines. Sciences agricoles. Université Paris Sud - Paris XI, 2013. Français. NNT : 2013PA112063. tel-01017166 HAL Id: tel-01017166 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01017166 Submitted on 2 Jul 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE PARIS-SUD ÉCOLE DOCTORALE : Sciences du Végétal (ED 45) Laboratoire d'Ecologie, Systématique et E,olution (ESE) DISCIPLINE : -iologie THÈSE DE DOCTORAT SUR TRAVAUX soutenue le ./05/10 2 par Elodie ALAPETITE ETUDE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR DES PAL4IERS (ARECACEAE) : EVOLUTION DU S5STE4E SE6UEL ET DU NO4-RE D'ETA4INES Directeur de thèse : Sophie NADOT Professeur (Uni,ersité Paris-Sud Orsay) Com osition du jury : Rapporteurs : 9ean-5,es DU-UISSON Professeur (Uni,ersité Pierre et 4arie Curie : Paris VI) Porter P. LOWR5 Professeur (4issouri -otanical Garden USA et 4uséum National d'Histoire Naturelle Paris) Examinateurs : Anders S. -ARFOD Professeur (Aarhus Uni,ersity Danemark) Isabelle DA9OA Professeur (Uni,ersité Paris Diderot : Paris VII) 4ichel DRON Professeur (Uni,ersité Paris-Sud Orsay) 3 4 Résumé Les palmiers constituent une famille emblématique de monocotylédones, comprenant 183 genres et environ 2500 espèces distribuées sur tous les continents dans les zones tropicales et subtropicales. -

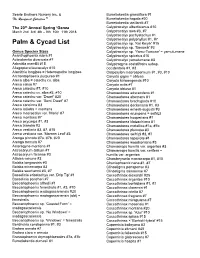

Palm & Cycad List

Searle Brothers Nursery Inc. & Burretiokentia grandiflora #1 The Rainforest Collection ® Burretiokentia hapala #20 Burretiokentia vieillardii #7 The 20th Annual Spring ‘Ganza Calyptrocalyx albertisianus #10 March 2nd 3rd 4th – 9th 10th 11th 2018 Calyptrocalyx awa #3, #7 Calyptrocalyx pachystachys #1 Calyptrocalyx polyphyllus #1, #7 Palm & Cycad List Calyptrocalyx sp. 'Kal Keiyik' #15 Calyptrocalyx sp. 'Sanumb' #3 Genus Species Sizes Calyptrocalyx sp. 'Yamu-Tumune' = yamutumene Acanthophoenix rubra #1 Calyptrocalyx spicatus #10 Actinokentia divaricata #7 Calyptrocalyx yamutumene #3 Adonidia merrillii #15 Calyptrogyne costatifrons subsp. Allagoptera leucocalyx #15 occidentalis #1, #3 Alsmithia longipes = Heterospathe longipes Carpoxylon macrospermum #1, #3, #10 Archontophoenix purpurea #1 Caryota gigas = obtusa Areca alba = catechu cv. alba Caryota kiriwongensis #10 Areca caliso #7 Caryota mitis #7 Areca catechu #7, #10 Caryota obtusa #1 Areca catechu cv. alba #3, #10 Chamaedorea adscendens #1 Areca catechu var. 'Dwarf' #20 Chamaedorea alternans #1 Areca catechu var. 'Semi Dwarf' #7 Chamaedorea brachypoda #10 Areca concinna #3 Chamaedorea deckeriana #1. #3 Areca latiloba = montana Chamaedorea ernesti-augustii #3 Areca macrocalyx var. 'Marie' #7 Chamaedorea erumpens = seifrizii Areca montana #7 Chamaedorea hooperiana #7 Areca oxycarpa #1, #3 Chamaedorea klotzschiana #1 Areca triandra #3 Chamaedorea metallica #1a, #1b Areca vestiaria #3, #7, #15 Chamaedorea plumosa #3 Areca vestiaria var. 'Maroon Leaf' #3 Chamaedorea seifrizii #3, #7 Arenga pinnata #7a, #7b, #20 Chamaedorea tepejilote #1 Arenga tremula #7 Chamaedorea woodsoniana #3 Asterogyne martiana #1 Chamaerops humilis var. argentea #3 Astrocaryum alatum #7 Chamaerops humilis var. cerifera = Astrocaryum faranae #3 humilis var. argentea Attalea cohune #3 Chambeyronia macrocarpa #1, #10 Balaka longirostris #3 Chuniophoenix nana #1, #7 Balaka microcarpa #3 Clinostigma ponapense #3 Balaka seemannii #3, #7 Clinostigma samoense #7 Basselinia eriostachys var. -

An Introduction to the Palms of New Caledonia

AN INTRODUCTION TO THE PALMS OF NEW CALEDONIA JEAN-CHRISTOPHE PINTAUD Made in United States ofAmerica Reprinted from PALMS Vo!. 44, No. 3, 2000 ({) 2000 The International Palm Society PALMS Pintaud: Palms of New Caledonia Volume 44(3) 2000 JEAN-CHRISTOPHE PINTAUD An Introduction [RD (ex OR5TOM) Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Végétale • to the Palms of Appliquée BPA5 98848 Nouméa Cedex New Caledonia New Caledonia 1. Pritchardiopsis jeanneneyi. One of the few Juveniles growing near the only known adult specimen, southern New Caledonia. The unique palm flora of New Caledonia has had a special appeal to palm enthusiasts, nurserymen and scientists ever since the earliest days of botanical exploration of the island. 132 PALMS 44(3): 132-140 PALMS Pintaud: Palms of New Caledonia Volume 44(3) 2000 Palms were among the first groups of native plants Moore and Uhl's treatment in our "Palms of New to be studied by the French botanists Brongniart Caledonia" (Hodel & Pintaud 1998). and Vieillard in the 1860-70s (Brongniart & Gris As an introduction to what is to be seen during 1864, Brongniart 1873, Vieillard 1873). At the the year 2000 IPS Biennial Meeting, 1will present same time, Linden, the great Belgian nurseryman sorne general features of New Caledonia palms, of the late 19th century appointed another which should be helpful for visitors to get a better botanist, Pancher, to collect seeds of New understanding of the palms they will encounter. Caledonia palms. A few years later, Linden's catalog included species such as Actinokentia Endemism divaricata and Cyphokentia macrostachya at prices Endemism is a magical word in New Caledonia, that only the most prominent palm collectors of most of the living things there being endemic-that the time, such as Dr Prochowski on the French is to say existing nowhere else in the world. -

Clinosperma Macrocarpa… Du Mythe À La Réalité

Clinosperma macrocarpa… du Mythe à la Réalité Par Wilfried COUVET [email protected] Décembre 2011 Clinosperma macrocarpa est une espèce appartenant à la sous-tribu des Clinospermatinae regroupant les genres Clinosperma et Cyphokentia, deux genres endémiques de Nouvelle-Calédonie. Indigène au Mont Panié dans le Nord-Est de la Grande Terre, son extrême rareté tient essentiellement à la fragilité du milieu et au pillage mais aussi en raison de l'extrême difficulté à faire germer ses semences. Malgré quelques germinations obtenues après plusieurs années de patience, aucun indice n'avait encore été trouvé pour en comprendre le mécanisme et pouvoir ainsi en accélérer le processus. 1 - Historique de l'espèce Ce n'est pas sans émotion que j'ai eu l'honneur de pouvoir m'entretenir en cette première semaine de décembre avec Charles LAVOIX, fils du défunt Lucien LAVOIX, illustre botaniste amateur ayant largement oeuvré à la découverte et à la description de nombreuses espèces néo-calédoniennes dans la seconde moitié du XXème siècle. Ce dernier me contait qu'alors âgé d'une vingtaine d'années - nous sommes à la fin des années soixante (entre 1965 et 1970) - toujours en quête de nouvelles espèces pour son père, il se baladait avec son frère Raymond et un ami mélanésien, nommé Jacob, de l'île de Maré (seconde île en superficie de l'Archipel des Îles Loyautés) sur le Mont Panié. Vers 500 mètres d'altitude, ils se sont égarés et se sont retrouvés en lisière de forêt dans un endroit très ensoleillé. Ils furent très vite attirés par des palmiers qui, selon lui, n'étaient pas de grande taille mais qui présentaient de gros fruits. -

Arecaceae 1 Arecaceae

Arecaceae 1 Arecaceae Arécacées Cocos nucifera Classification de Cronquist Règne Plantae Sous-règne Tracheobionta Division Magnoliophyta Classe Liliopsida Sous-classe Arecidae Ordre Arecales Famille Arecaceae Bercht. & J.Presl, 1820 Synonymes Palmae Juss., 1789 Classification APG III Arecaceae 2 Classification APG III Clade Angiospermes Clade Monocotylédones Clade Commelinidées Ordre Arecales Famille Arecaceae Les palmiers, palmacées (Palmae) ou arécacées (Arecaceae) - les deux noms sont reconnus - forment une famille de plantes monocotylédones. Facilement reconnaissables à leur tige non ramifiée, le stipe, surmonté d'un bouquet de feuilles pennées ou palmées, les palmiers symbolisent les déserts chauds et les côtes et paysages tropicaux. Botanique La famille des arécacées comprend (selon Watson & Dallwitz) plus de 2 500 espèces réparties en plus de 200 genres, dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, de l'Afrique aux Amériques et à l'Asie : • Liste alphabétique des genres de la famille des Arecacées Conformément aux règles de la nomenclature scientifique, le nom de la famille découle de celui du genre le plus représentatif (dans le cas d'espèce, il s'agit du genre Areca, qui comprend notamment Areca catechu L., l'aréquier ou palmier à bétel). D'un point de vue botanique, les palmiers sont des monocotylédones et ne sont donc pas des arbres, mais des « herbes géantes » : ils ne possèdent pas de vrai bois au sens botanique, l'épaississement du stipe résultant de l'addition répétée de faisceaux appelée « croissance secondaire diffuse », processus différent de celui à l'origine de la formation du bois des dicotylédones et des gymnospermes. Cela n'empêche pas les Ceroxylon des Andes de posséder les plus hauts stipes du monde (40 à 60 m). -

Conservation Status of New Caledonia Palms

Conservation status of New Caledonia palms J.-C. PINTAUD," T. JAFFRÉ~and J.-M. VEILLON' An assessment of the conservation status of the palm species occuring in New Caledonia is provided, based on the new IUCN Red List categories. To determine the conservation status of each species, their extent of occurrence was determined using locality data on herbarium collections. Area of occupancy, number of adults, regeneration, and threats were evaluated on 62 localities throughout the Territory, including all types of palm habitats and all localities of species occurring at less than five sites. Among the 37 palm species known in New Caledonia, all are endemic and 13 are in a threatened category, including four critically endangered, one endangered, and eight vulnerable. Only four of the threatened species are represented in a reserve. Six species are listed as LRcd since they are adequately protected in a reserve despite an acute restriction of their range. Recommendations are given to improve the network of protected areas to include more threatened species. Key words: New Caledonia, Palms, Reserves, Conservation. INTRODUCTION MATERIALS AND METHODS THENew Caledonia palm flora is remarkable Information about the distribution of species for its diversity and uniqueness (Guillaumin was collected from nearly all herbarium 1961; Thorne 1965; Good 1974; Schmid 1981; collections of New Caledonia palms. Moore and MacKee et al. 1985). This palm flora consists Uhl (1984) listed nearly 600 collections and of 16 genera, 15 of which are endemic, and we made almost 300 additional ones since 1980, 37 species, all endemic (Moore and Uhl 1984; especially during a two-year extensive survey Pintaud and Hodel 1998a,b). -

1 2008 Pacific Island Red List for PLANTS Phylum Bryophyta

2008 Pacific island Red List for PLANTS Contents Phylum Bryophyta __________________________________________ 2 Class Anthocerotopsida _________________________________________ 2 Class Bryopsida _______________________________________________ 2 Class Marchantiopsida __________________________________________ 2 Phylum Tracheophyta _______________________________________ 2 Class Coniferopsida ____________________________________________ 2 Class Cycadopsida _____________________________________________ 5 Class Liliopsida _______________________________________________ 5 Class Magnoliopsida ____________________________________________ 8 1 Red List Red List Geographical range Year category criteria (e) = endemic; (re) = regional endemic assessed F L O R A (Plantae) P H Y L U M B R Y O P H Y T A (Mosses) CLASS ANTHOCEROTOPSIDA (Hornworts) ANTHOCEROTALES ANTHOCEROTACEAE Dendroceros japonicus VU A1c FM 2000 CLASS BRYOPSIDA (True Mosses) BRYALES SPHAGNACEAE (Sphagnum) Sphagnum novo-caledoniae VU D2 NC (e) 2000 CLASS MARCHANTIOPSIDA (Complex Thalloid Liverworts) JUNGERMANNIALES (Leafy liverworts) JUNGERMANNIACEAE Nardia huerlimannii VU D2 NC (e) 2000 PERSONIELLACEAE Perssoniella vitreocincta VU B1+2c NC (e) 2000 SCHISTOCHILACEAE Schistochila undulatifolia CR B1+2c PG (e) 2000 P H Y L U M T R A C H E O P H Y T A (VASCULAR PLANTS) CLASS CONIFEROPSIDA (CONE-BEARING GYMNOSPERMS) CONIFERALES (Conifers) ARAUCARIACEAE (Monkey puzzles, Wollemis etc) Agathis australis LR/cd NC 2000 Agathis corbassonii VU B1+2c NC (e) 1998 Red Kauri Agathis labillardieri -

Heteroptera: Thaumastocoridae) and First Record of the Subfamily from the Eastern Hemisphere

Discovery of a living fossil: a new xylastodorine species from New Caledonia (Heteroptera: Thaumastocoridae) and first record of the subfamily from the eastern Hemisphere P.H. van Doesburg, G. Cassis & G.B. Monteith Doesburg, P.H. van, G. Cassis & G.B. Monteith. Discovery of a living fossil: a new xylastodorine spe- cies from New Caledonia (Heteroptera: Thaumastocoridae) and first record of the subfamily from the eastern Hemisphere. Zool. Med. Leiden 84 (6), 15.x.2010: 93-115, figs 1-45.― ISSN 0024-0672. Pieter H. van Doesburg, Netherlands Centre for Biodiversity Naturalis, PO Box 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands ([email protected]). Gerasimos Cassis, Evolution & Ecology Research Centre, School of Biological, Earth and Environmental Sciences, University of New South Wales, Sydney 2052 Australia ([email protected]). Geoffrey B. Monteith, Queensland Museum, S. Brisbane, Australia ([email protected]). Key words: biogeography; new species; Palmae; Proxylastodoris kuscheli; Xylastodorinae. A new species belonging to the genus Proxylastodoris Heiss & Popov, 2002, P. kuscheli spec. nov., of the subfamily Xylastodorinae Barber, 1920 (Heteroptera: Thaumastocoridae) is described from New Cal- edonia. It is the first recent record outside the western Hemisphere of the Xyalstodorinae and is the largest known member of the family Thaumastocoridae. The new species was collected on inflores- cences of the native New Caledonian palm species Burretiokentia vieillardii (Brongn. & Gris) Pichi- Serm. The habitat, collecting methods, host plant and biology of the new species are described. The biogeography of the Thaumastocoridae and Xylastodorinae is discussed and suggestions for further research are proposed. This discovery is characterised as the discovery of a living fossil as the new species is assigned to the genus Proxylastodoris, previously a monotypic genus described from Baltic amber. -

Improving the Value of the Coconut with Biotechnology

Ateneo de Manila University Archīum Ateneo Chemistry Faculty Publications Chemistry Department 2020 Improving the Value of the Coconut with Biotechnology Fabian M. Dayrit Quang Nguyen Follow this and additional works at: https://archium.ateneo.edu/chemistry-faculty-pubs Part of the Organic Chemistry Commons, and the Other Chemistry Commons Steve Adkins · Mike Foale Roland Bourdeix · Quang Nguyen Julianne Biddle Editors Coconut Biotechnology: Towards the Sustainability of the ‘Tree of Life’ Coconut Biotechnology: Towards the Sustainability of the ‘Tree of Life’ Steve Adkins • Mike Foale Roland Bourdeix • Quang Nguyen Julianne Biddle Editors Coconut Biotechnology: Towards the Sustainability of the ‘Tree of Life’ Editors Steve Adkins Mike Foale School of Agriculture and Food Sciences School of Agriculture and Food Sciences The University of Queensland The University of Queensland St Lucia, QLD, Australia St Lucia, QLD, Australia Roland Bourdeix Quang Nguyen Biological Systems Department School of Agriculture and Food Sciences Centre de coopération internationale en The University of Queensland recherche agronomique pour le St Lucia, QLD, Australia développement (CIRAD) Montpellier, QLD, Australia School of Biotechnology International University CIRAD – UMR AGAP, CIRAD Vietnam National University HCM (Agricultural Research for Development) Ho Chi Minh City, Vietnam Montpellier, France AGAP, University Montpellier, CIRAD, INRA Montpellier SupAgro, Montpellier, France Julianne Biddle School of Agriculture and Food Science University of Queensland