Elaboration De Schéma De Secteur

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

12 Paris Compiègne Tergnier St-Quentin

12 PARIS COMPIÈGNE TERGNIER ST-QUENTIN N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous Horaires valables du 18 février 2015 au 11 juillet 2015 et du 24 août 2015 au 12 décembre 2015 Lundi à vendredi Pour ma sécurité et la régularité, Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à je suis à bord du train 1 minute Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven avant le départ 4 TER TER TER TER IC TER IC IC TER TER IC TER IC TER IC TER TER TER TER TER IC TER IC TER TER TER TER TER IC TER TER PARIS-NORD 06.34 06.37 07.19 07.3 4 08.19 08.34 08.49 10.37 11.19 12.34 12.37 13.19 13.34 14.37 16.34 16.37 17.19 17.22 17.3 4 17. 49 18.19 18.31 23 Orry La Ville 06.57 09.08 10.58 12.57 14.57 16.57 17.41 18.08 Chantilly- Gouvieux 07.03 09.14 11.03 13.03 15.03 17.03 17.47 18.13 CREIL 07.05 07.11 08.05 09.05 09.22 11.11 13.04 13 .11 14.05 15.11 17.05 17.11 17. -

LA LETTRE DE L'ort – N°32 Les Flux

L'organisation du transport ferroviaire et la méthodologie Méthodologie sont reprises du document Observations et statistiques de la DREAL Pays de la Loire n° 12 de février 2011. L'analyse des flux ferroviaires de voyageurs a été réalisée à partir de données statistiques fournies par la SNCF, issues L'organisation du transport ferroviaire en France et en d'une extraction de la base de données des ventes Picardie électroniques de billets voyageurs réalisées par l'opérateur ferroviaire sur le territoire français (gares et agences de En France, le transport ferroviaire de voyageurs rassemble voyage). Le fichier est destiné au SoeS (Service de plusieurs acteurs qui relèvent principalement du secteur public. l'observation et des statistiques du Ministère en charge des LA LETTRE DE L'ORT – n°32 transports), aux DREAL et aux Observatoires Régionaux des Dans l'attente de la libéralisation effective du secteur, la Transports. Les flux ferroviaires de voyageurs en 2009 SNCF est à ce jour l'unique exploitant des lignes ferroviaires intérieures de voyageurs. Mais à l'image du fret ouvert à la Les variables disponibles sont : concurrence depuis mars 2006, de nouveaux opérateurs le nombre de voyages et de voyageurs-kilomètres • Dans un contexte de fléchissement des flux ferroviaires de voyageurs pour la pourraient apparaître à moyen terme sur le réseau français. La taxés ; métropole, la Picardie maintient la hausse grâce aux flux sortants qui dynamisent libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs est prévue • la catégorie de services (décomposition du trafic en plusieurs étapes. La première a concerné les lignes entre les réseaux Grandes Lignes et TER) ; l'activité. -

15/12/2017 Date De Réception Préfecture : 15/12/2017

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20171213-2017-886-DE Date de télétransmission : 15/12/2017 Date de réception préfecture : 15/12/2017 Avenant n°10 au contrat 2016- 2019 entre le Syndicat des Transports d’Ile-de-France et SNCF Mobilités 13 décembre 2017 ENTRE : - LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, représenté par son directeur général, Laurent PROBST, en vertu de la délibération n°2017/886 Ci-après désigné « Ile-de-France Mobilités », ET - SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce de Paris sous le n° B 552.049.447, dont le siège social est situé au 9 rue Jean-Philippe Rameau 93200 SAINT DENIS, représentée par Monsieur Guillaume PEPY, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après désignée par « SNCF Mobilités», 2 Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet d’introduire dans le contrat d’exploitation entre le Syndicat des Transports d’Ile-de-France et SNCF Mobilités 2016-2019 signé le 10 novembre 2015, les ajustements suivants : Objet de l’avenant……………………………………………………………………..3 ARTICLE 1. Modifications des principes d’organisation et de prise en charge des trains assurant des relations interrégionales…………………4 ARTICLE 2. Modification tarifaires : ajustement de l’objectif de recettes pour prendre en compte l’impact des modifications de subventionnement des titres scolaires, la création du forfait Navigo jour et la modification du forfait Mobilis……………………6 ARTICLE 3. Modifications de l’Annexe II-B-2 relative aux modalités financières des services routiers d’assistance pour les voyageurs handicapés…………………………………………………………….8 ARTICLE 4. -

Formulaire De Demande De Carte « Picardie Pass'etudes » 2011/2012

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE « PICARDIE PASS’ETUDES » 2011/2012 Dossier à poster à l’adresse suivante : PPE CS 61139 80011 Amiens cedex 1 Détails sur la procédure à suivre au dos de ce document NOM PRENOM : Chez Mr/Mme : Je soussigné(e), désire bénéficier d’une carte AER-Picardie N° rue / av / bld : Pass’Etudes au nom de : Mr Mme Mlle Code Postal / Commune Compléter votre adresse lisiblement dans le cadre ci-dessus (adresse du domicile et non l’adresse de résidence de l’étudiant) Téléphone fixe : ……/……/……/……/…… Mobile : ……/……/……/……/…… Courriel : ………………….......@.................. Statut de l’étudiant boursier non boursier en attente de bourse (Dès réception de votre attestation de bourse, passer en gare sauf pour les parcours en autocar seul sans train) Nom de l’établissement fréquenté : ……………………………………..….………………………………………………..…. Commune : ….……………………………...……………...…………...…...………...………... Département : I___I___I___I COMPLETER RUBRIQUES A Etudes suivies : ………………………………………………………….………….……… rémunérées : OUI - NON OBLIGATOIREMENT Diplôme préparé :….…………………………………………………………..……… Niveau d’études 2011-2012 : BAC+ ___ Pièces à joindre obligatoirement à ce document : → Certificat de scolarité 2011/2012 ou Photocopie Carte d’Etudiant 2011/2012 ou Justificatif de rendez-vous d’inscription → Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou d’hébergement si nom différent (+ certificat sur l’honneur de l’hébergeant) → Photocopie de convention de stage non rémunéré signée → Photocopie recto-verso de la notification provisoire ou définitive de bourse → Si vous réalisez votre parcours en autocar sur les lignes Amiens-Beauvais et Picardie-Roissy (Creil-Senlis ou Soissons-Crépy) vous devrez fournir une photo d’identité (format 3 x 2,5 de face, tête nue avec Nom et Prénom écrits au dos) et préciser le parcours demandé ci-après : De point d’arrêt (départ) : ………………..……. -

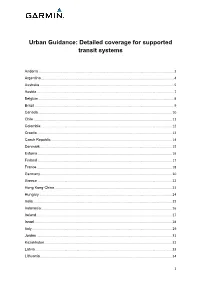

Urban Guidance: Detailed Coverage for Supported Transit Systems

Urban Guidance: Detailed coverage for supported transit systems Andorra .................................................................................................................................................. 3 Argentina ............................................................................................................................................... 4 Australia ................................................................................................................................................. 5 Austria .................................................................................................................................................... 7 Belgium .................................................................................................................................................. 8 Brazil ...................................................................................................................................................... 9 Canada ................................................................................................................................................ 10 Chile ..................................................................................................................................................... 11 Colombia .............................................................................................................................................. 12 Croatia ................................................................................................................................................. -

Plan Départemental Pour Une Mobilité Durable

PLAN DÉPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITÉ DURABLE Concilier les besoins de déplacement des Isariens avec les impératifs de développement économique du territoire, le maintien de la cohésion sociale et la préservation de l’environnement PRÉAMBULE PLAN DÉPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITÉ DURABLE e Département de l’Oise possède plus de 4 000 km autocar et autobus en ont besoin pour circuler tout comme de routes départementales. À l’issue de deux les vélos. C’est aussi un vecteur essentiel du désenclavement années de travail préparatoire, la nouvelle majorité des zones rurales et un pourvoyeur d’activités et d’emplois L départementale élue en 2004, a adopté en 2006 directs et indirects important pour le dynamisme économique un plan pluriannuel d’investissement sur l’ensemble de son territorial ; ce peut-être enfin un surprenant refuge pour la réseau routier, considérant le retard considérable pris en la faune et la flore chassées des champs agricoles. matière les années précédentes. Ainsi, à l’occasion de son cinquième anniversaire, il apparaît Ce plan prévoit la modernisation et le développement du opportun, non seulement d’actualiser le plan routier maillage du territoire par la création de 6 itinéraires d’intérêt pluriannuel en raison de la concrétisation de plusieurs régional, de 14 déviations d’agglomérations, le calibrage de opérations inscrites et déjà en service ou à un niveau avancé 120 km de routes départementales ainsi que la construction de réalisation mais aussi de lui conférer une dimension ou remise en état d’ouvrages d’art et enfin l’achèvement de élargie à la mobilité en général afin de rendre plus évidente 4 opérations du contrat de plan État Région 2000-2006. -

Rapport Financier & Transparence 2015

RAPPORT FINANCIER & TRANSPARENCE 2015 SOMMAIRE // ÉDITORIAL P.04_REPENSER L’AVENIR DES GARES 03/ EN TOUTE TRANSPARENCE 01/ CARTE D’IDENTITÉ P.17_ LA CRÉATION DE SNCF GARES DE LA NOUVELLE & CONNEXIONS DIRECTION GRANDS P.07_ LA BRANCHE COMPTES ET SES FILIALES P.19_ PRESTATION DE BASE P.08_ RÉFORME FERROVIAIRE : P.21_MODÈLE ÉCONOMIQUE SNCF GARES & CONNEXIONS AU SEIN P.26_ UN MODÈLE DURABLE DU GROUPE SNCF DE RÉINVESTISSEMENT CIRCULAIRE P.28_ GOUVERNANCE DES GARES : 02/ RÉSULTATS ET LES INSTANCES SITUATION FINANCIÈRE RÉGIONALES DE DE SNCF GARES CONCERTATION (IRC) & CONNEXIONS P.11_ CHIFFRE D’AFFAIRES P.30_ MIEUX SATISFAIRE 2015 NOS PARTENAIRES P.12_ÉTATS FINANCIERS SNCF GARES & CONNEXIONS 02- 04/ PANORAMA DES GARES FRANÇAISES ET ÉVOLUTION DU TRAFIC P.35_ LE RÉSEAU DES GARES EN 2015 06/ NOS RÉALISATIONS EN 2015 P.36_ L’ÉVOLUTION DES TRAFICS P.55_ PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX P.58_ PRINCIPAUX 05/ LA POLITIQUE DÉPLOIEMENTS RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENSEIGNES ET DES ENTREPRISES (RSE) DE SERVICES EN 2015 DE SNCF GARES & CONNEXIONS P.61_ DE NOUVEAUX SERVICES DIGITAUX P.41_ ENJEU ENVIRONNEMENT : RÉDUIRE NOTRE IMPACT 07/ PERSPECTIVES 2016 ENVIRONNEMENTAL P.66_ LES DÉPLOIEMENTS P.45_ ENJEU SOCIÉTAL : PLANIFIÉS EN 2016 MIEUX VIVRE ENSEMBLE P.52_ PÉRENNISER NOTRE COMPÉTITIVITÉ 02-03 Éditorial REPENSER L‘AVENIR DES GARES SNCF Gares & Connexions est depuis 2009 chargée d’exploiter, de rénover et de développer les 3 000 gares françaises. Notre ambition : repenser l’avenir des gares avec l’ensemble des parties prenantes pour intégrer chaque gare au cœur des projets urbains et leur donner une nouvelle dimension : devenir des city boosters. -

Horaires De La Ligne K Du 15 Au 18 Août

PARIS-NORD - CRÉPY-EN-VALOIS / CRÉPY-EN-VALOIS - PARIS-NORD LE DIMANCHE 18 AOÛT 2013 - LA LIGNE B CIRCULE ENTRE MITRY-CLAYE ET PARIS-NORD AVEC UNE FRÉQUENCE DE 6 TRAINS/HEURE. - REPORTEZ-VOUS À LA GRILLE CI-DESSOUS POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES ET DESSERTES DU TER PICARDIE. PARIS-NORD > CREPY-EN-VALOIS TER TER TER TER TER Paris Gare du Nord 08 11 09 58 13 26 15 25 16 25 17 25 17 43 19 55 20 25 Mitry-Claye Mitry-Claye 07 01 10 27 12 33 13 16 16 46 18 42 19 41 21 11 23 15 Compans 07 04 10 30 12 35 13 18 16 30 17 30 18 30 18 45 19 44 21 00 21 14 23 18 Thieux Nantouillet 07 07 10 33 12 39 13 22 16 35 17 35 18 35 18 48 19 47 21 05 21 17 23 21 Dammartin-Juilly-St-Mard 07 10 08 44 10 37 12 42 13 25 16 40 17 40 16 52 18 40 18 13 18 52 19 51 21 10 21 21 23 24 Le Plessis-Belleville 07 17 08 51 10 43 12 49 13 31 16 59 18 58 19 57 21 27 23 31 Nanteuil-le-Haudouin 07 23 08 57 10 49 12 55 13 37 17 05 19 04 20 03 21 33 23 36 Ormoy-Villers 07 29 09 03 10 55 13 01 13 43 19 10 20 10 21 40 23 43 Crépy-en-Valois 07 35 09 09 10 42 11 00 13 07 13 49 14 12 17 15 18 30 19 16 20 16 21 09 21 46 23 48 GARE ROUTIÈRE : À PARIS-NORD, LES BUS LIGNE K SONT AU DÉPART DE LA GARE ROUTIÈRE ( ). -

Compte Rendu CORETER Creil VD

Compte-rendu de la réunion CORETER de CREIL 17 Novembre 2016 Cette réunion du Comité Régional TER – CORETER de Creil s'est tenue le jeudi 17 novembre 2016 de 18h à 20h sous la présidence de Didier RUMEAU et Fatima MASSAU, Présidents du Comité Régional TER 60. Ont animé la réunion : Représentants du Conseil régional Monsieur Didier RUMEAU Conseiller régional Madame Fatima MASSAU Conseillère régionale Monsieur François CORNIER Directeur des Transports Représentants SNCF Mobilités : Monsieur Dominique NORMANT Directeur Adjoint TER Picardie Représentants INTERCITES : Madame Agnès MONTERA Responsable du pôle clientèle lignes Nord Intercités Monsieur Dimitri CARLIER Responsable production lignes Nord Intercités Représentant SNCF Réseau : Monsieur Yves DUBREUCQ Responsable commercial voyageurs-Pôle clients et services Présents en salle Représentants du Conseil régional Madame Frédérique LEBLANC Conseillère régionale Madame Samira HERIZI Conseillère régionale Monsieur Julien COVET Chargé de mission – Direction des Transports Madame Carole GUILLAUME Chargée de mission – Direction des Transports Représentants SNCF Mobilités : Monsieur Emmanuel GERARD Responsable de la ligne Saint Quentin-Paris Monsieur Benoît VINCENT Responsable de ligne Etoile d’Amiens Monsieur Eric GASTAN Responsable de la ligne Paris-Beauvais 1 Représentants des collectivités locales : Monsieur Fabien GENET Mairie de Longueil Sainte Marie Monsieur Bruno GOURNAY Commune de Rémy Monsieur Dominique DELION Maire de Rantigny Monsieur Jean -Jacques DUMORTIER Maire de Boran Président -

7 Destinations Pour La Mer Est Une Tarification De La Gamme Régionale

7 destinations pour la mer est une tarification de la gamme régionale GAGNEZ DU TEMPS ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE BOULOGNE/CALAIS Le Tréport, Mers-les-Bains • Train direct jusqu’à la gare SNCF. DES TARIFS AVANTAGEUX Saint-Valéry-sur-Somme, POUR TOUTE LA FAMILLE Cayeux-sur-Mer, Le Crotoy • Train direct jusqu’à la gare SNCF de Noyelles-sur-Mer. Rue • Train à vapeur du Chemin de Fer de la Baie de Somme au départ de Noyelles-sur-Mer pour aller à LA B Saint-Valéry-sur-Somme, Cayeux-sur-Mer ou AIE D E S Le Crotoy. La tarification Picardie Pass’Évasion mise en place par la Région Picardie OM ME offre 50% de réduction pour les adultes et un prix Quend, Fort-Mahon forfaitaire de 5E pour les enfants de 4 à 12 ans. • Train direct jusqu’à la gare SNCF de Rue. Noyelles • Car du réseau Trans’80 du Conseil Général de la Aller-retour dans la journée, en 2e classe, au départ de toutes les -sur-Mer Somme au départ de la gare de Rue pour gares de Picardie et de Paris-Nord dans tous les trains TER et Corail aller sur Quend-Plage ou Fort-Mahon-Plage. Intercités. La tarification Picardie Pass’Évasion est valable les samedis, dimanches, et fêtes. Les billets, à tarif préférentiel, associant un parcours SNCF + train Les rendez-vous Abbeville touristique du CFBS ou SNCF + autocar du Conseil général de la Somme 2009 à ne sont en vente dans les gares SNCF de Picardie et de Paris-Nord. AMIENS/PARIS pas manquer Pour connaître les horaires de circulation : Eu Mers-les-Bains 27 et 28 juin Salon estival Renseignements auprès des gares SNCF de Picardie et - 06/09 - 9/90 - Ne pas jeter sur la voie publique. -

ÉTOILE FERROVIAIRE CREILLOISE Rôle Des Gares Secondaires

ÉTOILE FERROVIAIRE CREILLOISE Rôle des gares secondaires novembre 2014 A Définition de l’étoile ferroviaire et stratégies de déplacements B Fiche « gare » Mouy-Bury Balagny-Saint-Epin Cires-les-Mello Cramoisy Montataire Clermont-de-l’Oise Liancourt-Rantigny Laigneville Pont-Sainte-Maxence Rieux-Angicourt Villers-Saint-Paul Orry-la-Ville Coye-la-Forêt Chantilly-Gouvieux Boran-sur-Oise Précy-sur-Oise Saint-Leu d’Esserent Creil Senlis C Synthèse / Propositions AGENCE D'URBANISME Oise-la-Vallée Directrice de la publication : Pascale POUPINOT Pilote de l’étude : Magali DELBOUILLE-CARPENTIER Rédaction : Magali DELBOUILLE-CARPENTIER Bases de données/cartographie : Romain BAPTISTE, Philippe COTREBIL Conception/Réalisation : Virginie MORIN-MAUBOUSSIN Crédit photos (hors crédit spécifique) :© Oise-la-Vallée Oise-la-Vallée Document réalisé avec notamment Agence d’urbanisme le concours financier 13, Allée de la Faïencerie 60100 CREIL du Conseil régional de Picardie Tél. 03 44 28 58 58 AGENCE D'URBANISME I www.oiselavallee.org I Oise-la-Vallée 2 Oise-la-Vallée I novembre 2014 C. SYNTHÈSE / PROPOSITIONS ÉTOILE FERROVIAIRE CREILLOISE Rôle des gares secondaires sommaire Préambule 4 Le Grand secteur creillois : un territoire fortement impacté par les flux «locaux» 6 La concurrence transport en commun et véhicule personnel : les particularités du Grand secteur creillois 7 Cartographie de l’étoile ferroviaire creilloise : éléments de synthèse 10 Le rabattement vers la gare de Creil : des gares à enjeux majeurs, des gares qui posent question 17 Propositions d’outils 21 Oise-la-Vallée I novembre 2014 3 C. SYNTHÈSE / PROPOSITIONS ÉTOILE FERROVIAIRE CREILLOISE Rôle des gares secondaires Préambule Contexte et objectif Le projet « Creil, Gare cœur d’Agglo » a été gares afin de définir celle(s) qui présente(nt) un potentiel l’occasion de lancer une réflexion collégiale de développement et une possible fonction centrale, qui entre les collectivités locales et les Autorités puisse améliorer les déplacements au sein de ce territoire. -

Les Transports Express Régionaux À L'heure De L

LES TRANSPORTS EXPRESS RÉGIONAUX À L’HEURE DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE Des réformes tardives, une clarification nécessaire Rapport public thématique Les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence - octobre 2019 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes Sommaire Procédures et méthodes ................................................................................ 5 Délibéré .......................................................................................................... 9 Synthèse ........................................................................................................11 Récapitulatif des recommandations ...........................................................17 Introduction ..................................................................................................19 Chapitre I Un fort engagement des régions, un service encore insuffisant .....................................................................................................25 I - Une offre de services toujours plus volontariste .......................................25 A - Une offre de transport en évolution ................................................................ 25 B - Les investissements dans les infrastructures : un engagement financier croissant des régions ............................................................................................. 28 C - Des offres tarifaires toujours plus favorables aux clients ..................................... 33 II - Une qualité de service