Tout Va Bien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Support Local Music & Arts

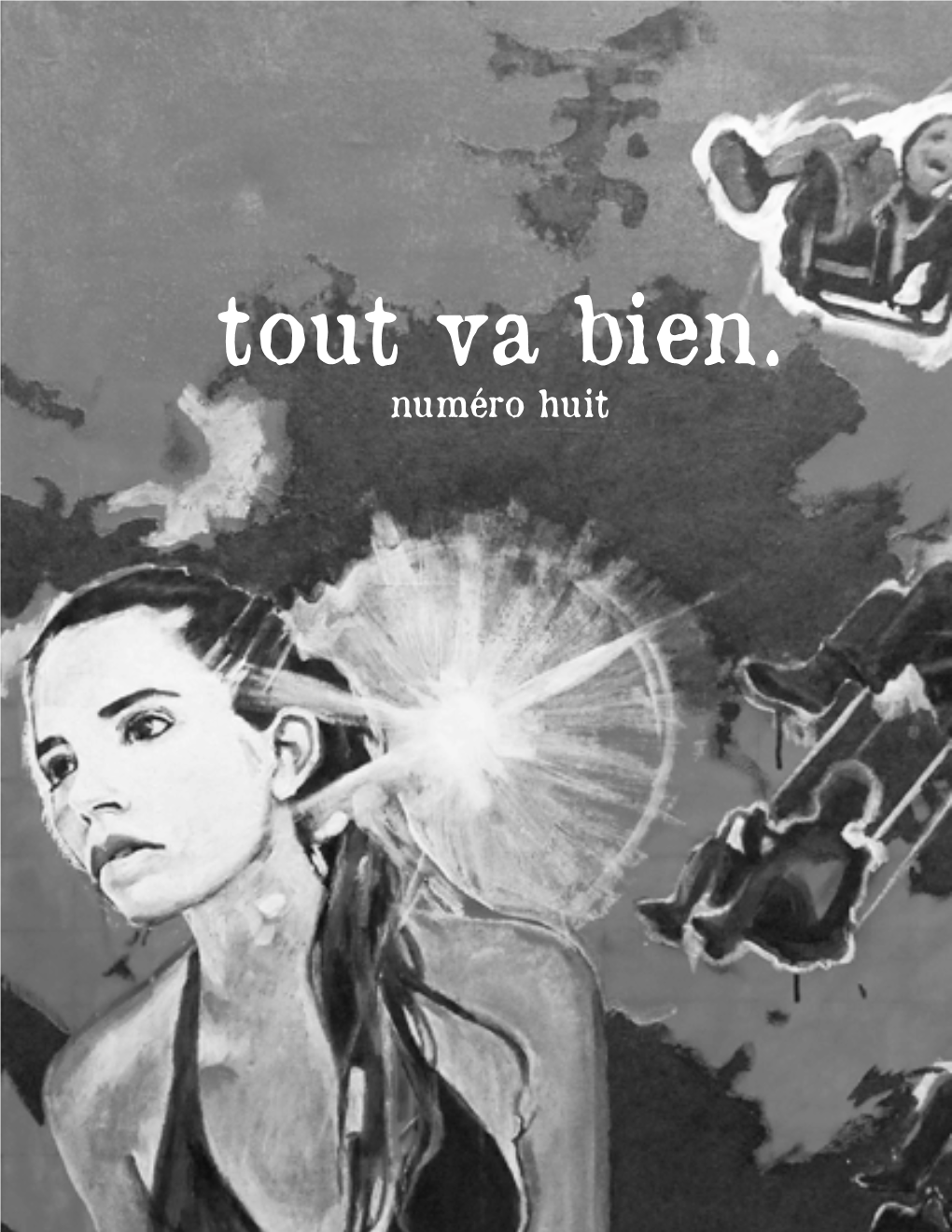

Contents OCTOBER 2015 Vol. 18 # 8 THE GOODS 4 Le Beat: Who’s who and what’s happening locally 11 Rock ‘n’ Roll Moment of the month 12 11 Questions: Jan Peters 20 Calendar 32 Monthly Pin-Up: Moongrass 34 Tales from the Road: Minor Plains 35 Stuff Yer Face: Hotpoint Tea & Express SPOTLIGHTS 6 Scotty Sensei: New dimensions 7 Panda Panda Panda: 1, 2, 3, GO 8 Zion I: The resurgence 9 Crushed out: Music and marriage FEATURES 14 Katie Johnson: The face of expression 15 I Found My Friends: The Oral History of Nirvana 16 Mark Pickerel and His Helping Hands: Still screaming 18 Beats Antique: Melding performance, music and art REVIEWS NEXT ISSUE: NOV. 2015 10 Live Shows DEADLINE: Oct. 19 25 Recordings 360.398.1155 • P.O. Box 30373, Bellingham, WA 98228 www.whatsup-magazine.com • [email protected] CO-PUBLISHER/EDITOR-IN-CHIEF: Brent Cole CO-PUBLISHER/DESIGN DIRECTOR: Becca Schwarz Cole CONTRIBUTING WRITERS: Tommy Calderon, Jared Curtis, Thea Hart, Adam Walker, Mark Broyles, Jackson Main, Hayden Eller, Charlie Walentiny, Halee Hastad, Keenan Ketzner, Raleigh Davis, Aaron Apple, Aaron Kayser CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS: Tommy Calderon, David Johnson, Sarah Day, Ryan Russell, Aaron Brick AD SALES: Brent Cole, Victor Gotelaere DISTRIBUTION: David Johnson, Brent Cole COVER ARTIST: Katie Johnson WEB GENIUS: Django @ Seatthole SUPPORT: Harrison, Ruby, Autumn, Lulu What’s Up! is a free, independent monthly music magazine covering the Bellingham/Whatcom County scene, and is locally owned and operated by Brent Cole and Becca Schwarz Cole. What’s Up! is a member of Sustainable Connections, and a sister publication of Grow Northwest. -

Universal Music Group's Profit Margins Grew in 2020, Despite

BILLBOARD COUNTRY UPDATE APRIL 13, 2020 | PAGE 4 OF 19 ON THE CHARTS JIM ASKER [email protected] Bulletin SamHunt’s Southside Rules Top Country YOURAlbu DAILYms; BrettENTERTAINMENT Young ‘Catc NEWSh UPDATE’-es Fifth AirplayMARCH 3, 2021 Page 1 of 31 Leader; Travis Denning Makes History INSIDE Universal Music Group’s Sam Hunt’s second studio full-length, and first in over five years, Southside sales (up 21%) in the tracking week. On Country Airplay, it hops 18-15 (11.9 mil- (MCA Nashville/Universal Music Group Nashville), debuts at No.Profit 1 on Billboard’s lion audienceMargins impressions, up 16%).Grew Top• Country TuneCore Albums Unveils chart dated April 18. In its first week (ending April 9), it earnedRewards 46,000 Program equivalent album units, including 16,000 in album sales, ac- TRY TO ‘CATCH’ UP WITH YOUNG Brett Youngachieves his fifth consecutive cordingas Indie to Nielsen Distributors Music/MRC Data. in 2020, Despiteand total Country Airplay No.Pandemic 1 as “Catch” (Big Machine Label Group) ascends SouthsideFend Off marks Major Hunt’s second No. 1 on the 2-1, increasing 13% to 36.6 million impressions. chartLabels: and fourth Exclusive top 10. It follows freshman LP BY ED CHRISTMAN Young’s first of six chart entries, “Sleep With- Montevallo, which arrived at the summit in No - out You,” reached No. 2 in December 2016. He • David Crosby Sells vember 2014 and reigned for nineEven weeks. in Toa nearly date, year-long economic downturn, the hit 1.487 billionfollowed euros with ($1.68 the multiweek billion), orNo. a 1s20% “In Casemargin. -

Jamila Woods

CHICAGO’SFREEWEEKLYSINCE | MAY | MAY CHICAGO’SFREEWEEKLYSINCE Jamila Woods builds on legacies that shook the world By TW 22 Seven thumbs up A historic event: our theater critics like everythin! 13 State of the unions Deanna Isaacs 9 2 CHICAOREADER - MAY ll CHICAGOREADER | MAY | VOLUME NUMBER THIS WEEK IN THIS ISSUE T R - fi ghtstoexposethetruthwhile 34 GossipWolfTheCoProsperity @ Rahmtriestohideit Spheredevotesaconcertand 09 Isaacs|CultureChicago exhibittosChicagonowave SymphonyOrchestramusiciansand andtheCHIRPRecordFairreturns P ColumbiaCollegeparttimefaculty TB IEC unionssolidarityforever OPINION SKKH 35 SavageLoveDanSavageoff ers D EKS adviceonscratchingthatopen C LSK D P JR ofcitylifeandI’mGonnaPray relationshipitch CEAL ForYouSoHardshowstheapple M EP M doesn’tfallfarfromthetree A EJL CLASSIFIEDS SWDI CITYLIFE 37 Jobs BJ MS 04 StreetViewAcheerleading FILM 37 Apartments&Spaces SWMD L G coachonhowtodressforthewin 16 ReviewCanthetwocrazykidsin 37 Marketplace G D D C S MEBW 05 PublicService LongShotfi ndhappiness? M L C AnnouncementBam!Boom! 17 MoviesofnoteAskDrRuthis S C -J Pow!FreeComicBookDayreturns anaff ectionatetributetothesex FL CPF TA ECS therapistBlackMotherpresents CN B FOOD&DRINK highlysensuousfi lmmakingand D C LCI 10 RestaurantReviewArigato TheWhiteCrowsimulatesthe G A G KT HR H JH Marketslingstacoswithasideof connectivetissueofmemory JH IH DJM beefinWestTown K S K MM B MJRN LP MUSIC&NIGHTLIFE KR BSD ARTS &CULTURE 22 FeatureOnLegacy!Legacy! S A W 12 LitInHowtoHideanEmpire singerandpoetJamilaWoods -

Labels É Des Labels Ché in C Ar Dé I Pe a LABELS M N Labelsindépendants D L a Fr N

Petit ➼ historique inizine sp m des labels é des labels ché in c ar dé i pe a LABELSindépendants m n d l a fr n . t 6 s -2 n 2 LABELS o 0 i t 1 c 8 e s . w w w THEY’RE POPDOING IT FOR THE POP KIDS! MODERNE MODERNE ➼ Top 8 Birdie The Orchids Tomorrow/Bowling I Never Learn 7’’ Wiaiwya Green 7’’ Quelques jours avant la première édition parisienne du Marché des Labels Comet Gain » britan- Woodpigeon Indépendants en 2016, cinq ans après son modèle londonien,indie l’un d’entre & Norman Blake Hefner Avenue Girls 7’’ : Brutish Birds 7’’ Breaking God’s Heart nous, de passage dans le bureau français d’un des labels « (20th anniversary Reissue) Darren Hayman niques les plus importants, avait été ainsi invité à venir y faire un tour Robert Rotifer Chants For Socialists ». Wiaiwya They Don’t Love You Pete Astor « Passe nous voir dans le Marais si tu es là ce weekend, on sera sans doute par Back Peter Cook 7’’ tous seuls à attendre sur notre stand, il n’y aura probablement personne Matthieu Grunfeld Le jour dit, contrairement aux prédictions les plus pessimistes, il y avait ➼ Officiellement actif depuis plus la confection de ces précieux un acte militant où se mêlent du monde, dont la plupart des futurs contributeurs de Section 26. Mais PNEde deux décennies, WIAIWYA est objets que demeurent les singles indissolublement parti-pris qu’est-ce que Section 26 d’ailleurs ? Un jeu de mots d’après le groupe toujours demeuré fidèle à une vinyle — l’essentiel du catalogue esthétique et revendication active anglais Section 25 pour qualifier les 26 pigistes qui ont choisi de quitter certaine tradition toute britannique du label leur est consacré — d’une autonomie absolue. -

Download Various Artists West Ink Banger Album Download Various Artists West Ink Banger Album

download various artists west ink banger album Download various artists west ink banger album. If one was to trace the roots of Bay Area hip-hop the common thread would be David Paul’s legendary Bomb magazine. Over the last 17 years Bomb Hip-Hop’s influence and contribution to the promotion of the four elements of hip-hop (dj, mc, breaking, graffiti) is undeniable. Bomb has expanded since it’s humble beginnings in 1991 as a hip-hop publication to “one of the fifteen independent labels that matter” according to Rolling Stone magazine. In 1994 Bomb released their first album, Bomb Hip Hop Compilation . The album featured some of the best up and coming west coast artists at the time - Charizma & Peanut Butter Wolf, Blackalicious, Mystik Journeymen (of Living Legends), Mad Child (of Swollen Members), Qbert and more. Now 14 years and 70 releases later, the label presents the long awaited follow up, Bomb Hip Hop Compilation - Volume 2 . Artist : Various Artists Title : Bomb Hip Hop Compilation - Volume 2 Label : Bomb Hip-Hop Records Catalog Number : BHH2086 UPC : 611933208625 Street date : October 21st, 2008. track listing 01. Official Knock - Million Bucks (Conceit & Boac) 02. Manners - Celsius 7 03. Disneyland - Rec-League All-Stars 04. Bananas - Eddie K 05. The Movement - V.E.R.A. Clique 06. Lobby Room - Kalri$$ian 07. I Chose Rap - Grip Grand 08. Piano Banger - Foreign Legion 09. Highly Doubted - Bash Bros. feat. DJ Icewater 10. All They Ever Know - Hiright 11. The Air We Breath - Gas Mask Colony 12. We Take It Back - The Shotgun Wedding Quintet 13. -

Ducky Revitalizes L.A.'S Rave Scene • New Cameron Crowe Doc

Ducky Revitalizes L.A.’s Rave Scene • New Cameron Crowe Doc Delves into David Crosby’s Journey • A retrospective of Terry Allen’s Career ® JULY 26-AUGUST 1, 2019 / VOL. 41 / NO. 36 / LAWEEKLY.COM GIVING DespiteSHELTER budget shortfalls in the face of L.A.’s homeless crisis, the Irmas Family Campus — the rst Prop. HHH–funded project — is giving hope and security to families while o ering a model for addressing the epidemic BY MICHELE STUEVEN 2 WEEKLY WEEKLY LA - A , | - A July | TUESDAYS 7PM CENTRAL COURTYARD WWW.LAWEEKLY.COM 7/ 3 0 José Rizo’s Mongorama 8/6 Marquis Hill Blacktet Nominal donation for wine, beer, and cheese selection with 100% of proceeds benefitting Project Angel Food. HollywoodandHighland.com Schedule subject to change. Produced by KJAZZ 88.1 FM RADIO. HH_JazzNights_LAWeeklyJrPage_19-July4.indd 4 6/17/19 4:12 PM 3 LA WEEKLY | July - A , | WWW.LAWEEKLY.COM 4 L July 26 - August 1, 2019 // Vol. 41 // No. 36 // laweekly.com WEEKLY WEEKLY LA Contents GO LA...6 FILM...17 A pairing of chocolate and art, out-of-this- Cameron Crowe strips away the pretensions world works of art, a steamy summer rooftop of David Crosby’s rock-star journey in the - A , | - A movie night, and more to do and see in L.A. new documentary, David Crosby: Remember this week. My Name. BY LINA LECARO. And NATHANIEL July BELL explores the movies opening this week, including Quentin Tarantino’s ninth feature, | FEATURE...11 The Irmas Family Campus, L.A.’s first Once Upon a Time in Hollywood. -

Les Nouveautés Musique (Pdf)

Jo ANGER-WELLER MUS Clés pour l’harmonie à l’usage 786. 2 GÉNÉRALITÉS du piano ANG HL Music Méthode de piano : une méthode pour apprendre les Julien FALK MUS accords, gammes et intervalles. Technique du contrepoint 781. Dans ce volume, il sera surtout Heugel 3 question des accords de FAL septième. Méthode de solfège. Pierre CAMMAS MUS La Méthode jazz et musiques 786. MUS 2 Julien FALK actuelles 781. CAM Précis technique Visual music 3 de composition Musicale FAL Méthode de piano : voici une Alphonse Leduc nouvelle écriture musicale, ayant Méthode de solfège. pour unique but de faciliter l'accès à la musique. Plus de clés de sol ni de fa, finies les innombrables positions à apprendre, finis les dièses et les Ernest GUIRAUD-BUSSER MUS bémols cachés dans les partitions. Apprenez le piano de manière intuitive, sans avoir recours au solfège Traité pratique d'instrumentation 781. classique ! Durand 3 GUI Méthode de solfège. Francis & Rémy DURAND MUS Jazz, les grands succès 786. Visual music 2 DUR MUS Claude-Henry JOUBERT Manuel de composition et 781. Méthode de piano : avec cette 3 d'improvisation musicale méthode, vous apprendrez les JOU plus grands succès du jazz au Robert Martin piano, sans avoir recours au Méthode de solfège. solfège classique. Denis LAMBOLEY MUS Stéphane KUHN MUS Techniques de Composition et 781. 3 Accompagner une chanson au piano 786. d'arrangement 2 LAM Paul Beuscher Play Music KUH Méthode de solfège. Méthode de piano. Mike CLARK MUS Philippe PERRON MUS Funk drumming 786. Accords pour guitare, la méthode 787. Hal Léonard 9 Rébillard 87 CLA PER Méthode de batterie : apprenez Méthode de guitare. -

UC Riverside UCR Honors Capstones 2019-2020

UC Riverside UCR Honors Capstones 2019-2020 Title Jam To Your Own Tune: Eden - Extended Player (A Report Of Expressiveness Through Music) Permalink https://escholarship.org/uc/item/2x9154gh Author Malilay, Joshua Publication Date 2021-01-11 Data Availability The data associated with this publication are within the manuscript. eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California JAM TO YOUR OWN TUNE: EDEN - EXTENDED PLAYER (A REPORT OF EXPRESSIVENESS THROUGH MUSIC) Joshua C. Malilay May 31, 2020 Ian Dicke Music Abstract Since the beginning of time, our early human ancestors have searched for ways to express themselves, from cave paintings, different types of clothing and tools, to jargon rhythmic vocals. The human mind is capable of expressing itself in multiple ways when simple sentences sometimes cannot suffice. One of those ways is through the creation of melodies, harmonies, and rhythms to make music. This project explores that creative process with a collection of songs, as each song is influenced from different genres and artists that have inspired me throughout my life. These songs are widely influenced by past and more modern artists and bands' music including, but not limited to: The Beatles, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Bill Evans, D'Angelo, John Mayer, Frank Ocean, Tom Misch, Daniel Caesar, Rex Orange County, Dijon, and Beabadoobee. From this collection of songs, the listener will experience a variety of sounds that evoke different emotions, each expressed from vocals, various instruments, and electronic interfaces. These songs show the influence of each artist that has creatively impacted me throughout the entire process. -

Announcement

Announcement 71 articles, 2016-05-18 06:02 1 Morning Links: Adam Lindemann Edition (1.08/2) Must-read stories from around the art world 2016-05-17 08:44 2KB www.artnews.com 2 Turning Snow: Olga Viso on Martin Friedman’s Legacy Martin Friedman, the Walker's director from 1961 to 1990, passed away in New York City on May 9, 2016. When I began my tenure at the Walker in early 2008, it had been almost 20 years since Martin... 2016-05-17 22:18 900Bytes blogs.walkerart.org (1.04/2) 3 First Look: MVRDV Build a Giant Staircase in Rotterdam Rotterdam celebrates 75 years of post-war reconstruction with The Stairs, a month-long temporary installation by the architecture firm MVRDV. 2016-05-17 16:17 2KB (1.02/2) www.blouinartinfo.com 4 Summers of Rock — Magazine — Walker Art Center (0.04/2) Launched in 1998, the Walker’s now-annual Rock the Garden festival has gone through plenty of changes—from its inception as an intermittent, on... 2016-05-18 04:18 12KB www.walkerart.org 5 Sophie de Rougemont Named CEO of Carven The ceo is the first under new owners Bluebell Group. 2016-05-17 15:31 2KB wwd.com (0.01/2) 6 lenz/architects forms shell villa in almaty foothills the dominantly aluminum clad home includes a kitchen, master bedroom, bathroom, lounge, and large studio space. 2016-05-18 04:05 1KB www.designboom.com 7 2016 American Package Design Awards Makers, sellers and marketers are challenged as never before to convey the message, promote the brand, close the deal.