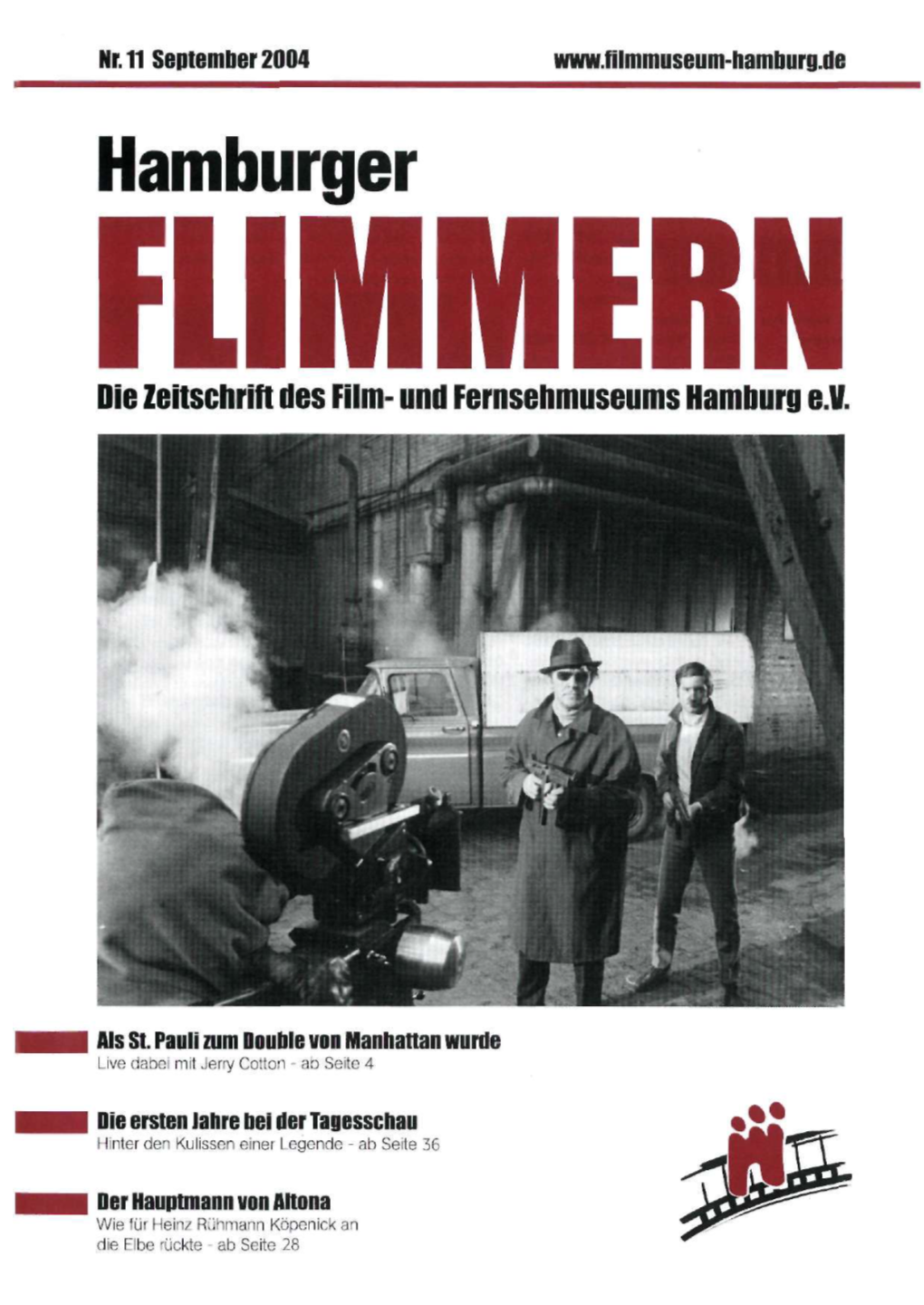

Dokument 1.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Building New Audiences at the Berliner Ensemble, 1949-1956

Edinburgh Research Explorer Building new audiences at the Berliner Ensemble, 1949-1956 Citation for published version: Bradley, L 2018, 'Building new audiences at the Berliner Ensemble, 1949-1956', Oxford German Studies, vol. 47, no. 2, pp. 211-229. https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1452731 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/00787191.2018.1452731 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Oxford German Studies Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on 22/05/2018, available online: https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1452731 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 Building New Audiences at the Berliner Ensemble, 1949-1956 Laura Bradley University of Edinburgh School of Literatures, Languages & Cultures 50 George Square Edinburgh EH8 9LH [email protected] ‘Wir setzen in die Logen Arbeiter.’1 (Brecht) When Berlin’s theatres re-opened in 1945, most of the city’s theatre practitioners and spectators had not heard of the plays that are now widely regarded as Brecht’s greatest: Mutter Courage und ihre Kinder, Das Leben des Galilei, Der kaukasische Kreidekreis, and Der gute Mensch von Sezuan. -

Spaces Between Beginning and End.Indd

Spaces between Beginning and End: Thoughts on Peter Voigt’s Film Essay Dusk: 1950s East Berlin Bohemia BY CLAUS LÖSER Oh, joyful time of beginnings! The page white and the pencil sketches the overall plan! First line in nothingness, boldly rising through the void into everything! Excavate the ground and depth: the building will be tall. Seeing what has never been seen! Testing the new! —Bertolt Brecht, “Ach, wie doch einst ich sie sah!“1 When Peter Voigt’s documentary Dämmerung – Ostberliner Bohème der 50er Jahre (Dusk: 1950s East Berlin Bohemia) celebrated its premiere in the Grüne Salon of Berlin’s Volksbühne, only those in the know and especially interested • A 2018 DVD Release by the DEFA Film Library • A 2018 DVD Release by the DEFA viewers came to the screening. There were very few reviews. A regular theatrical release did not occur afterwards. In a certain sense, the film arrived both too early and too late. Five years earlier, it would have been a sensation. At the time of its premiere, however, the systematic—and still continuing—examination of phenomena of GDR cultural history had not yet begun. Besides, in the early 1990s, many potentially interested viewers were preoccupied with the reorganization of their daily lives that accompanied the fundamental paradigm change of 1989-90. In view of an uncertain future, affected contemporaries had no relevant interest in tracing the peculiarities of a 1950s East Berlin Bohemia, as Voigt’s title promised. The film did not fit the political mainstream either. Because, back then, the history of the GDR was, “above all, interpreted Dusk: 1950s East Berlin Bohemia in light of its inglorious end,” as film historian Ralf Schenk noted in relation to this film, in particular.2 Public discourse focused primarily on clear victim-perpetrator scenarios; perspectives that dealt with differentiated formations located between opportunism and resistance during the SED dictatorship were not in demand. -

Quarterly 2 · 2009

cover_GFQ_2_2009_neu_lila.qxp 29.04.2009 14:23 Uhr Seite 1 German Films Quarterly 2 · 2009 ADDRESSING THE ISSUES The German Producers Alliance A TENDANCY FOR EXTREME CONDITIONS Florian Gallenberger CREATING SOMETHING MAGIC Maria von Heland CINEMATIC DIVERSITY Film1 NEW FACETS OF A NICE LAD Kostja Ullmann GFQ_U2_Inh1.qxp 28.04.2009 19:35 Uhr Seite 1 In Competition ANTICHRIST by Lars von Trier German Co-Producer: Zentropa International/Cologne World Sales: TrustNordisk/Hvidovre In Competition INGLOURIOUS BASTERDS by Quentin Tarantino German Co-Producer: Studio Babelsberg/Potsdam World Sales: Universal Pictures International/Los Angeles In Competition THE WHITE RIBBON by Michael Haneke German Producer: X Filme Creative Pool/Berlin World Sales: Les Films du Losange/Paris Un Certain Regard EYES WIDE OPEN by Haim Tabakman German Co-Producer: Riva Film/Hamburg World Sales: Films Distribution/Paris Un Certain Regard FATHER OF MY CHILDREN by Mia Hansen-Løve German Co-Producer: 27 Films Production/Berlin World Sales: Les Films du Losange/Paris Un Certain Regard INDEPENDENCE by Raya Martin German Co-Producer: Razor Film/Berlin World Sales: Memento Films International/Paris Un Certain Regard THE WIND JOURNEYS by Ciro Guerra German Co-Producer: Razor Film/Berlin World Sales: Elle Driver/Paris GERMAN FILMS AND CO-PRODUCTIONS 2009 of the Cannes Film Festival in the official program GFQ_U2_Inh1.qxp 28.04.2009 19:35 Uhr Seite 2 Special Screening JAFFA by Keren Yedaya German Co-Producer: Rohfilm/Berlin & Leipzig World Sales: Rezo Films International/Paris -

Egon Monk Und Das Gesellschaftskritische Fernsehspiel

Egon Monk und das gesellschaftskritische Fernsehspiel Aufbau, Konzeption und Entwicklung der Hauptabteilung Fernsehspiel im Norddeutschen Rundfunk 1960 bis 1968 unter der Leitung des Regisseurs, Dramaturgen und Autors Egon Monk Dissertation Zur Erlangung der Würde der Doktorin / des Doktors der Philosophie Fachbereiche Sprache, Literatur und Medien I & II Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg vorgelegt von Sylvia Büttner aus Hamburg Hamburg, 5. Januar 2015 Hauptgutachter: Prof. Dr. Knut Hickethier Zweitgutachter: Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher Datum der Disputation: 27.06.2014 Angenommen von der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg am: 20.08.2014 Veröffentlicht mit Genehmigung der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg am: 05.01.2015 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 7 2 Zielsetzung 8 2.1 Problembeschreibung und –abgrenzung 9 2.2 Recherchen zum Thema 10 2.3 Gang der Untersuchung 11 2.4 Methodisches Vorgehen 11 3 Fernsehen und Fernsehspiel – Das Selbstverständnis einer Gattung 13 3.1 Das neue Medium Fernsehen und seine >Krönung< 13 3.2 Vom Kunstanspruch einer Programmform zum >amphibischen Film< 17 3.3 Typologiebildung und Genreausbildung 20 3.4 Etablierung des Fernsehens 23 3.5 Das NWDR/NWRV-Fernsehspiel - Produktionsgruppen vor Gründung der Hauptabteilung Fernsehspiel im NDR 25 4 Egon Monk 33 4.1 1927 bis 1932: Berlin Familiärer Hintergrund und dessen Prägung 33 4.2 1932 bis 1945: Kindheit und Kino Die Entstehung eines Berufswunsches 35 4.3 1945 bis 1947: Jugend und Filmschule -

Egon Monk.Indd

Heiko Christians «Daß der wirkliche Vielfraß vor dem gezeichneten Vielfraß sitzt». Rolf Buschs Fernsehspiel Ami go home oder Der Fragebogen (1985) nach Ernst von Salomons Bestseller von 1951 Während der ersten anderthalb Jahrzehn- naheliegend. Monk ging den Weg nach einer te nach dem Weltkrieg wurde auf einigen sehr kurzen Lehrzeit, in der die Produktio- deutschen Theatern eine verhältnismäßig neue Spielweise ausprobiert, die sich, wegen ihres deutlich referierenden, be- Jürgennen schnell Syberberg schon 1953,filmisch der dokumentiert selbst einen schreibenden Charakters und weil sie sich vergleichbarwurden – z. B. kurzen von dem Anlauf sehr für jungen diesen Hans- Me- kommentierender Chöre und Projektio- dienwechsel nahm.3 Aber Monk kann es nen bediente, ‹episch› nannte. uns auch kurz selbst erzählen: Bertolt Brecht, «Die Strassenszene. Grund- Film: modell einer Szene des epischen Theaters» Schreibtisch einen Brechtband liegen, Ver- [1940]1 suche Herr1–12 , Monk,und es ich ist sehe sicher hier kein auf Zufall,Ihrem daß dieses Buch hier liegt. Nun laufen in 1. Film oder Theater? - schüler herum, als Brecht jemals Schüler Egon Monk kam vom Theater, von Brechts gehabtDeutschland haben ja kann; gegenwärtig doch Sie mehrsind wirklich Brecht Theater, ging zum Film, genauer: zum Fern- ein Schüler von ihm gewesen? Monk: - (in der Form des ) wieder The- Fernsehspiels gagiert und war bis um Mai 1953 bei ihm; sehen ater. Man – und könnte machte das aus so sehen,dem Fernsehfilm man muss im erstenJa. Jahr Ich alswurde Assistent 1949 undvon SchauspieBrecht en- es aber nicht so sehen. Einige Einsprüche: ler, obwohl ich nie gespielt habe, von da an Brecht selbst kam vom Film, oder wollte weiter als Assistent und als Regisseur. -

Lion Feuchtwanger Papers 0204

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8vh5q58 Online items available Finding aid for the Lion Feuchtwanger papers 0204 Marje Schuetze-Coburn and Michaela Ullmann with additional data transfer by Adi Ben-Michael, Lauren Weindling, Matthew Gehm, Anno Hoeller, Christopher Robinson, and Melia Albrecht, and Lisa Ebiner Gavet. USC Libraries Special Collections 2013 July Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California 90089-0189 [email protected] URL: http://libraries.usc.edu/locations/special-collections Finding aid for the Lion 02041220 1 Feuchtwanger papers 0204 Language of Material: German Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Title: Lion Feuchtwanger papers creator: Feuchtwanger, Lion Identifier/Call Number: 0204 Identifier/Call Number: 1220 Physical Description: 275 Linear Feet297 boxes (~120 bankers boxes and ~180 document boxes) Date (inclusive): 1906-2000 Date (bulk): 1940-1958 Abstract: Lion Feuchtwanger (1884-1958) was a celebrated German-Jewish novelist and outspoken enemy of the Nazis. He began his literary career as a theater critic and turned his talent to writing plays in the 1910s and 1920s. He first became internationally known for his historical novel Jud Süss published in 1925. In 1933, he went into exile in Southern France and in 1941 he emigrated to the United States. He was an important figure in intellectual and artistic circles in Los Angeles during the 1940s and 1950s. During the McCarthy era he was under observation by the FBI. Feuchtwanger passed away in 1958. He died -

Untitled [Deborah Vietor-Englaender on Beyond Catastrophe: German

Mark W. Clark. Beyond Catastrophe: German Intellectuals and Cultural Renewal after World War II, 1945-1955. Lanham: Lexington Books, 2006. 208 pp. $27.95, paper, ISBN 978-0-7391-1506-0. Reviewed by Deborah Vietor-Englaender Published on H-German (October, 2006) "Alas poor Herbert! I knew him, Horatio." problems with the apathy of the German response The intention of this book, which took its au‐ to the guilt question and his decision to leave Ger‐ thor ten years to write, is to describe the response many for Switzerland in 1948 (p. 67). Many in of a historian, a philosopher, a novelist and a Germany unjustly accused him of simply seeking playwright, all of whom were from widely diverse a comfortable life (p. 72). Unfortunately, Clark areas of activity but part of the same social and does not mention that Jaspers took Swiss national‐ cultural world, to the immediate postwar crisis in ity in 1967 as a form of protest against the former Germany. The author wishes to examine them to‐ NSDAP member Kurt Kiesinger, who became gether as initiators of cultural renewal in Ger‐ chancellor of West Germany in 1966, a fact that many and the conclusion he draws is that they might have influenced his interpretation if it had failed to create a collective expiation in the imme‐ been considered. diate postwar period. The question raised but not The reader will also encounter problems of substantiated is: did they really expect to? detail in the third chapter on Thomas Mann. The frst chapter is concerned with Friedrich Mann was asked to return to Germany by Walter Meinecke, a true guardian of the past. -

JERRY COTTON-Roman-Reihen Erschienen Bei Der Bastei Lübbe Gmbh & Co

Constantin Film präsentiert eine Christian Becker Produktion der Rat Pack Filmproduktion in Co-Produktion mit B.A. Produktion und Studio Babelsberg sowie in Zusammenarbeit mit Beta Film Mit Christian Tramitz, Christian Ulmen, Monica Cruz, Christiane Paul, Heino Ferch, Jürgen Tarrach, Joram Voelklein, Herbert Knaup, Janek Rieke, Manou Lubowski, Tim Sikyea, Lara-Isabelle Rentinck, Anna Julia Kapfelsperger, Günther Kaufmann und Moritz Bleibtreu u.v.a. Drehbuch Cyrill Boss & Philipp Stennert basierend auf Figuren und den JERRY COTTON-Roman-Reihen erschienen bei der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG Produzent Christian Becker Regie Cyrill Boss & Philipp Stennert 0 00 Kinostart: 11. März 2010 000 Im Verleih der Inhalt Besetzung und Stab 3 Kurzinhalt 4 Langinhalt 4 Die Akte Jerry Cotton 6 Produktionsnotizen 6 Interview mit den Regisseuren & Drehbuchautoren 16 Cyrill Boss und Philipp Stennert Interview mit Produzent Christian Becker 20 Interview mit Christian Tramitz (Jerry Cotton) 23 Interview mit Christian Ulmen (Phil Decker) 26 Biografien der Schauspieler und Rollenbeschreibungen Christian Tramitz (Jerry Cotton) 28 Christian Ulmen (Phil Decker) 28 Monica Cruz (Malena) 29 Christiane Paul (Daryl D. Zanuck) 30 Heino Ferch (Klaus Schmidt) 30 Jürgen Tarrach (Ruby) 31 Joram Voelklein (Johnny Rocco) 32 Herbert Knaup (John High) 32 Moritz Bleibtreu (Sammy Serrano) 33 Janek Rieke (Ted Conroy) 34 Manou Lubowski (Steve Dillaggio) 34 Biografien der Filmemacher Cyrill Boss und Philipp Stennert (Regie und Drehbuch) 36 Christian Becker (Produzent) 36 Torsten Breuer (Kamera) 37 Helmut Zerlett (Musik) 37 Christoph Zirngibl (Musik) 38 Interview mit den Jerry-Cotton-Experten und 39 Buchautoren Christos Tses und Dirk Brüderle Jerry Cotton bei Bastei Lübbe 42 Kontakt 46 2 Die Besetzung (Auszug) Jerry Cotton Christian Tramitz Phil Decker Christian Ulmen Malena Monica Cruz Daryl D. -

Deutsche Geschichten. Egon Monk

ENBILICK ..('?\.·.·., .... ~ Deutsche Geschichten Egon Monk - Autor Dramaturg, Regisseur 21 .... 1 ;:::s c= N :.aQ) ~ Q) 1=i1 E Deutsche Geschichten Egon Monk- Autor, Dramaturg, Regisseur Augen-Blick 21 Marburg 1995 AUGEN-BLICK MARBURGER HEFTE ZUR MEDIENWISSENSCHAFT Eine Veröffentlichung des Instituts für Neuere deutsche Literatur und Medien im Fachbereich 09 der Philipps-Universität-Marburg Heft 21 Dezember 1995 Herausgegeben von Jürgen Felix Günter Giesenfeld Heinz-B. Heller Knut Hickethier Thomas Koebner Karl Prümm Wilhelm Solms Guntram Vogt Redaktion: Günter Giesenfeld Redaktionsanschrift: Institut für Neuere deutsche Literatur Wilhelm-Röpke-Straße 6A, 35039 Marburg, Tel. 06421/284657 Verlag: Schüren-Presseverlag, Deutschhausstraße 31, 35037 Marburg Einzelheft DM 8.50 (ÖS 77 /SFr 8.50); Jahresabonnement (3 Hefte) DM 24.-- (ÖS 204/SFr 24.--) Bestellungen an den Verlag. Anzeigenverwaltung: Schüren Presseverlag © Schüren Presseverlag, alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Uli Prugger, Gruppe GUT Druck: WB-Druck, Rieden ISSN O179-2555 ISBN 3-89472-031-X Inhaltverzeichnis Vorwort .......................................................................................... 5 Gerhard Schoenbemer Frühe Theaterarbeit .................................................................. 6 Knut Hickethier Egon Monks "Hamburgische Dramaturgie" und das Fernsehspiel der 60er Jahre ...................................... .19 Karl Prümm Inszeniertes Dokument und historisches Erzählen ................. 34 Thomas Koebner Rekonstruktion eines Schreckensortes -

The Voice from the 10Th

The Voice from the 10th Row Carl Weber and the Berliner Ensemble an interview by Branislav Jakovljević, Keara Harman, Michael Hunter, Jamie Lyons, Lindsey Mantoan, Ljubiša Matić, Ciara Murphy, Jens Pohlmann, Ryan Tacata, and Giulia Vittori Carl Weber’s career spanned over six decades and two continents; he was an actor and director in post-WWII East Germany, an assistant director and actor (among other things) in Bertolt Brecht’s Berliner Ensemble, a director in Western Europe and the United States, one of the premier translators of Heiner Müller’s dramas, and an accomplished theatre pedagogue. During the 2011/2012 academic year, a group of faculty, postdoctoral fellows, and graduate students at Stanford University organized a series of interviews with Professor Weber, which received support from the Stanford Humanities Center’s Theodore and Frances Geballe Research Workshops. In these interviews we focused on Weber’s work in the Berliner Ensemble during Brecht’s final years. The participants in the workshop were: Branislav Jakovljevic´ — convener, faculty at Stanford’s department of Theater and Performance Studies (TAPS); Leslie Hill — video documentation, faculty at TAPS; Lindsey Mantoan — graduate student, TAPS; Michael Figure 1. From left: Wolfgang Pintzka, Helene Weigel, and Carl Weber, Berliner Ensemble, 12 May 1960. (Courtesy of Bertolt Brecht Archive) TDR: The Drama Review 62:3 (T239) Fall 2018. ©2018 New York University and the Massachusetts Institute of Technology 55 Downloaded from http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/dram_a_00773 -

Lion Feuchtwanger Papers 0204

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8vh5q58 No online items Finding aid for the Lion Feuchtwanger papers 0204 Finding aid prepared by Marje Schuetze-Coburn and Michaela Ullmann with additional data transfer by Adi Ben-Michael, Lauren Weindling, Matthew Gehm, Anno Hoeller, Christopher Robinson, and Melia Albrecht, and Lisa Ebiner Gavet. USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California, 90089-0189 213-740-5900 [email protected] 2013 July Finding aid for the Lion 0204 1 Feuchtwanger papers 0204 Title: Lion Feuchtwanger papers Collection number: 0204 Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Language of Material: German Physical Description: 262.12 Linear feet110 banker's boxes and 173 document boxes Date (bulk): Bulk, 1940-1958 Date (inclusive): 1906-2000 Abstract: Lion Feuchtwanger (1884-1958) was a celebrated German-Jewish novelist and outspoken enemy of the Nazis. He began his literary career as a theater critic and turned his talent to writing plays in the 1910s and 1920s. He first became internationally known for his historical novel Jud Süss published in 1925. In 1933, he went into exile in Southern France and in 1941 he emigrated to the United States. He was an important figure in intellectual and artistic circles in Los Angeles during the 1940s and 1950s. During the McCarthy era he was under observation by the FBI. Feuchtwanger passed away in 1958. He died stateless as he was never returned his German citizenship and was denied American citizenship during -

Fundamentos Del Teatro Epico

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA Y ALEMANA INFLUENCIA DE LAS PUESTAS EN ESCENA BRECHTIANAS: EL EJEMPLO DE E. BONI Mª VICTORIA GASPAR VERDÚ UNIVERSITAT DE VALENCIA Servei de Publicacions 2003 Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 04 d’ Octubre de 2003 davant un tribunal format per: - Dr. D. Miguel Teruel Pozas - Dra. Dª. Karen Andressen Jokisc - Dra. Dª. Victoria Guillén Nieto - Dra. Dª. Hildegard Klein Hagen - Dr. D. José Ramón Prado Pérez Va ser dirigida per: Dr. D. Juan Vicente Martínez Luciano ©Copyright: Servei de Publicacions Mª Victoria Gaspar Verdú Depòsit legal: I.S.B.N.:84-370-5892-9 Edita: Universitat de València Servei de Publicacions C/ Artes Gráficas, 13 bajo 46010 València Spain Telèfon: 963864115 INDICE DE CONTENIDOS. 0. INTRODUCCIÓN 7 1. LOS FUNDAMENTOS DEL TEATRO ÉPICO 11 1.1. LOS FUNDAMENTOS DEL TEATRO ÉPICO DE BRECHT. CORRIENTES Y AUTORES QUE INFLUYEN EN SU CONCEPCIÓN...................................................................................................13 1.1.1. LA CONTRAPOSICIÓN AL TEATRO NATURALISTA .................................................................25 1.1.2. EL VERFERMDUNGSEFFEKT O EFECTO DISTANCIAMIENTO ..............................................29 1.1.2.a. Definición de distanciamiento.................................................................................33 1.1.2.b. El distanciamiento estético del escenario................................................................35 1.1.2.c. Antiguos efectos de distanciamiento empleados por el teatro épico.......................39