Alla Ricerca Delle Radici E Dei Caratteri Dei Popoli Russi

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

IGU International Geographical Union Union Géographique Internationale UGI IGU E-Newsletter from the Rome Home of Geography

IGU International Geographical Union Union Géographique Internationale UGI IGU E-Newsletter From the Rome Home of Geography Quarterly URL: http://www.homeofgeography.org/ e-mail: [email protected] # 19 January 2010 Editor-in-Chief: Ronald F. Abler Editor: Giuliano Bellezza This Newsletter is circulated to more than 1300 individuals and bodies. Announcements, information, calls for participation in scientific events, programmes and projects are welcome. Please send them to [email protected] CONTENTS OF THIS ISSUE 1 ) President Abler’s remarks 2) Next IGU official Initiatives 2.1) 2010 Tel Aviv Regional Conference 2.2) 2011 Santiago de Chile Regional Conference 2.3) Dr. Trahel Vardanian new Chairperson of the Armenian National Committee 3) Great Event for the Russian Geographical Society 4) Reports from Conferences and Meetings 4.1) IGU Commission on Biogeography and Biodiversity, Conference in Bilaspur, Chattisgarh, India, 7-9 October 2009 4.2) 24th International Conference, Santiago de Chile, 15-21 November 2009 4.3) 31st Indian Geography Congress, Jabalpur, 19-21 November 2009 4.4a) 4th Session of the International Congress “Geotunis 2009”, 16-20 December 4.4b) Le Congrès Internationale GéoTunis 2009, Quatrième session, 16-20 Decembre 4.5) Geographical education conference at University of Waikato, 19-22 January 4.6) Bäschlin Lecture: Feminist and Gender Geographies, Bern, 15-16 January 2010 1 5) Forthcoming Events 5.1) Strategic Issues in Geographical Education, Waikato 19-22 January 2010 5.2) Mediterranean Tourism and Global Crisis, Tunis, 9-11 March 5.3) To Study Gender in Asia, Delhi, March 2010 5.4) Gender and Water Conference, Syracuse, 29-30 March 2010 5.5) 4th International Congress of the Islamic World Geographers (ICIWG), Zahedan, 14-16 April 2010 5.6) International Network for Teaching and Learning Geography, Workshop in Washington, 12-13 April 2010 5.7) AAG Annual Conference, Washington. -

Page | 1 April 2016

Student popular science journal №1 (1) «SGC» PAGE | 1 APRIL 2016 №1 (1) Student Popular Аpril, 2016 Science journal Is published since 2016 year SGC state budgetary vocational educational institution of Novosibirsk region “SIBERIAN GEOPHYSICAL COLLEGE” Student popular science journal №1 (1) «SGC» PAGE | 2 APRIL 2016 WORD OF EDITOR-IN-CHIEF Valeria Loginova Hello! We are students of Siberian Geophysical college. We won’t to present our attention our student popular science journal “SGC”. We try to impart the atmosphere of unique magic and an inimitable world, open to people of extraordinary soul. This is a magazine about real people who are passionate their work. The people unusual, active and interesting, extraordinary people looking for adventures, pleasure and thirst for new discoveries. We hope, that our magazine will catch fancy to you On the issue of the magazine worked: Ekaterina Trufanova Dmitry Tretyakov Denis Semkin Valentin Bezdenezhnykh Vladislav Burakov Elizabeth Sladkikh Evgeniy Koshkin Svetlana Cheverda Anna Cherinko Valeria Loginova Sergey Gerasimov Denis Khamitsevich Dasha Gavrilova Student popular science journal №1 (1) «SGC» PAGE | 3 APRIL 2016 IN THIS ISSUE AboutCollege. About professions 4 partnership.Russian geographical society 8 Student of SGC– participant t of russian geographical society 9 Meeting.Traveler Jacek Palkevich 10 Innovations. 12 Innovative solution in geology on base of unmanned aircrafts Interview. Polina Kravtsova 14 Famous people. Obruchev Vladimir Afanasevich 16 Survivalschool. If you get lost -

Download Download

Ajalooline Ajakiri, 2016, 2 (156), 169–184 Aadu Musta tööde valikbibliograafia Koostanud Kersti Taal Monograafi ad Muutugu ja kadugu! Baltisakslased ja Esimene maailmasõda. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. Perekonnaajaloo uurija käsiraamat. Tallinn: Hea Lugu 2015. 390 lk. Von Privilegierten zu Geächteten. Die Repressalien gegenüber deutschbal- tischen Honoratioren während des Ersten Weltkrieges. [Übersetzung aus dem Estnischen Marju und Olaf Mertelsmann] Tartu: University of Tartu Press 2014. 197 lk. Rets: Andres Andresen. – Ajalooline Ajakiri 2016. 1. Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2012. 544 lk. Rets: Alo Lõhmus. Siber, eestlastele liigagi tuttav maa. – Maaleht 2012. 13. detsember, lk 34–35; Raimu Hanson. Professor tuulutas Siberi arhiive. Retk külmale maale sai mõnele edu- ja teisele koduloo alguseks. – Tartu Postimees 2012. 12. detsember, lk 5; Andres Andresen. – Ajaloo line Aja- kiri 2014, nr 2/3, lk 281–284; Aivar Jürgenson. – Forschungen zur bal- tischen Geschichte. 9. Tartu 2014, lk 341–344; Raamatututvustus: Eest- lased tulid Jaan Poska kutse peale välismaalt koju. Kanged rannakalurid saarlased ja hiidlased pidid tsaarivalitsuse plaani järgi Ussuurimaal kohalikud välja tõrjuma ning Jaapani ja Hiina meres kala püüdma hak- kama. [Intervjueerinud Ivo Karlep] – Pealinn 2014. 7. aprill, lk 8–9. Põrgu värk. Ajalootuulest ja põrguluulest. Tartu: Kleio 2005. 176 lk. Rets: Peeter Järvelaid. Põrgurahva eeposest. Kas Tori rahvas saab oma eepose? – Eesti Elu = Estonian Life 2005. 28. oktoober, nr 43; Peeter Järvelaid. Kas Tori rahvas saab oma eepose? – Postimees 2005. 30. det- sember, lk 22; Peeter Künstler. – Eesti Ekspress 2006. 9. märts, lk B11. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio 2000. 344 lk. http://dx.doi.org/10.12697/AA.2016.2.02 169 170 Ajalooline Ajakiri, 2016, 2 (156) Rets: Ülo Ignats. -

Zofia Kielan-Jaworowska and the Gobi Palaeontological Expeditions

ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA AND THE GOBI PALAEONTOLOGICAL EXPEDITIONS JOHN R. LAVAS During an illustrious scientific career that lasted more than 60 years, the late Zofia Kielan-Jaworowska greatly advanced the direction of research in several branches of invertebrate and vertebrate palaeontology. The general public largely knew Zofia as the leader of the famous joint Polish-Mongolian Gobi Expeditions of the 1960s–1970s and the spectacular (mainly dinosaurian) fossils that resulted from those ventures. Indeed, an enduring image that I associate with her name shows Zofia standing beneath one of her discov- eries, the enigmatic theropod Deinocheirus. Momentous as such finds were, Zofia’s principal research area was the phylogenetic relationships of the Mesozoic mammals retrieved during those expeditions, specifi- cally evidence from their brain structure and musculature. It is within this realm that she left her greatest scientific legacy in what had previously been a relatively poorly-developed branch of palaeontology due to the paucity and fragility of fossil material. As well as attaining the forefront of her chosen field, Zofia was a humanist with a unique ability to forge successful collaborations between researchers from the former Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) countries and their Western counterparts at a time in history when it was difficult to do so. The inclination to rank Zofia alongside her compatriot Marie Curie (1867–1934) is not only appropriate in terms of the impact each made to science, but the fact that Zofia’s late husband was a radiobiologist and that they had spent two years working in Paris is surely more than coinci- dental. -

Waterbirds of Lake Baikal, Eastern Siberia, Russia

FORKTAIL 25 (2009): 13–70 Waterbirds of Lake Baikal, eastern Siberia, Russia JIŘÍ MLÍKOVSKÝ Lake Baikal lies in eastern Siberia, Russia. Due to its huge size, its waterbird fauna is still insufficiently known in spite of a long history of relevant research and the efforts of local and visiting ornithologists and birdwatchers. Overall, 137 waterbird species have been recorded at Lake Baikal since 1800, with records of five further species considered not acceptable, and one species recorded only prior to 1800. Only 50 species currently breed at Lake Baikal, while another 11 species bred there in the past or were recorded as occasional breeders. Only three species of conservation importance (all Near Threatened) currently breed or regularly migrate at Lake Baikal: Asian Dowitcher Limnodromus semipalmatus, Black-tailed Godwit Limosa limosa and Eurasian Curlew Numenius arquata. INTRODUCTION In the course of past centuries water levels in LB fluctuated considerably (Galaziy 1967, 1972), but the Lake Baikal (hereafter ‘LB’) is the largest lake in Siberia effects on the local avifauna have not been documented. and one of the largest in the world. Avifaunal lists of the Since the 1950s, the water level in LB has been regulated broader LB area have been published by Gagina (1958c, by the Irkutsk Dam. The resulting seasonal fluctuations 1960b,c, 1961, 1962b, 1965, 1968, 1988), Dorzhiyev of water levels significantly influence the distribution and (1990), Bold et al. (1991), Dorzhiyev and Yelayev (1999) breeding success of waterbirds (Skryabin 1965, 1967a, and Popov (2004b), but the waterbird fauna has not 1995b, Skryabin and Tolchin 1975, Lipin et al. -

JAHRBUCH DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Jb

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at JAHRBUCH DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Jb. Geol. B.-A. ISSN 0016–7800 Band 146 Heft 3+4 S. 217–243 Wien, Dezember 2006 Eduard SUESS and Russian Geologists BORIS A. NATALÍN*) 15 Text-Figures Geschichte der Erdwissenschaften Altai-Gebirge Österreichische Karte 1 : 50.000 Siberischer Kraton Blatt 53 Russischer Kraton Contents 1. Zusammenfassung . 217 1. Abstract . 218 1. Introduction: How I Learned about Eduard SUESS . 218 2. Attitude towards SUESS in Russian Literature . 219 3. Beginning of the Altaids . 219 3. 3.1. Ivan Dementyevich TSCHERSKI . 219 3. 3.2. 3.1.1. OBRUCHEV Introduces TSCHERSKI to SUESS . 220 3. 3.2. Vladimir Afanasyevich OBRUCHEV (1863–1956) . 223 4. SUESS and the Other Russian Geologists . 225 4. 4.1. Exchange of Publications . 225 4. 4.2. Fossil Determinations . 225 4. 4.3. Personal Relationships . 225 4. 4.4. SUESS and the Russian Language . 226 4. 4.5. Joint Publication . 226 4. 4.6. The Suess Range . 227 5. Decline of Interest in SUESS in Russian Geological Literature . 227 5. 5.1. The Siberian Craton . 228 5. 5.2. The Russian Craton . 230 5. 5.2. 5.2.1. SUESS and KARPINSKY . 230 5. 5.2. 5.2.2. ARCHANGELSKY and SHATSKY on SUESS’ Priority in the Definition of the Russian Craton . 232 5. 5.2. 5.2.3. Wave Propagation and the Platform Interior . 232 5. 5.2. 5.2.4. SHATSKY Fights the Wave and Defends the Independent Vertical Motion . 233 6. Trend Lines in Asia . 234 6. 6.1. Mountain Belts and Mountain Ranges . -

CSHPS Abstracts 2013 1

CSHPS Abstracts 2013 A Fault in Our Star: Science, Sunspots, and the Economics of W. S. Jevons Calum Agnew University of King's College [email protected] British economist and philosopher of science William Stanley Jevons published a series of papers in the 19th century alleging a connection between sunspots and commercial crises in England. Jevons' work on sunspots has often been criticized by his contemporaries working in statistics and economic--and even historians of economics--for being wrong, silly, or ridiculous; a peculiar blemish on an otherwise exceptional career. In the words of Ekelund and Hébert, his sunspot theory was "the most fanciful and, ultimately, ridiculed idea of his life." Jevons, a trained chemist and the foremost economist and logician in Britain, appears to have made the most basic of statistical errors: confusing correlation and causation--an error that he would never recant. However, an examination of the literature published on the causes of sunspots, and their effects on the weather in the 19th century makes it clear that Jevons's theory was not unprecedented, and had strong theoretical justification. Jevons's work on sunspots was a work of synthesis--an attempt to both make economics scientific, and unite scientific knowledge with economic theory. The Varieties of Scientific Expertise Ben Almassi Department of Philosophy, College of Lake County [email protected] What does it take to achieve scientific expertise? Is it an entirely epistemic achievement turning on one's ratio of true and/or justified -

Andekuse-Geen Ok Autorile

baltisaksa ja eesti suguvõsades m a t i l a a n e baltisaksa ja eesti suguvõsades Ì Kujundanud Janika Vesberg Tekst © Mati Laane, 2013 Fotod © Mari ja Mati Laane, 2013 Reproduktsioonid: Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Kose koguduse arhiiv, autori erakogu ISBN 978–9985–3– Kirjastus Varrak Tallinn, 2013 www.varrak.ee Trükikoda Greif OÜ 4 Sisukord Lugejale ............................................................................................................................................. 8 Eellugu .............................................................................................................................................. 9 Mõisaparkide loojad................................................................................................................... 12 Engelhardt, Oettingen, Sivers, Tigerstedt, Schrenck, Liphart, Bock Baltisaksa kunstnikud................................................................................................................ 29 Üle 60 isiku, sh. 44 aadlikku, 17 mitteaadlikku Baltisakslastest aunimetuse kavalerid .................................................................................. 48 Ungru krahvid .............................................................................................................................. 48 Stael v. Holstein, Wrangell, Orlov, Klinger, Zoege, Pahlen Lievenid .......................................................................................................................................... 60 Kaupo, -

Literary Geographies of Possession, Separation and Transformation James Kneale

Islands: Literary Geographies of Possession, Separation and Transformation James Kneale Fictional islands are distinctive, significant literary geographies. This chapter sets out to explore these sites by way of a consideration of ‘island theory’ and Mikhail Bakhtin’s discussions of the chronotope. While the field of ‘island studies’ covers a suitably scattered territory, an archipelago of loosely connected ideas, it is possible to summarise three important and related characteristics of literary islands: possession, separation, and transformation.1 While the islands of Robinson Crusoe (1719) and the castaways who followed him have been understood as spaces seized, mastered and known by their ‘discoverers’, agents of mercantile capitalism or imperialism, possession depends upon the island’s initial separation from other spaces, though this is usually relative rather than absolute.2 Separation is also what makes the fictional island a space of transformation, a laboratory in which new selves, spaces and ideas are made. Crusoe’s reshaping of the island also allows him to transform himself, for example. This transformative potential is present in many of the most famous fictional islands, which often display elements of the fantastic, non-realist tropes that allow authors to explore the limits of language and representation.3 The island is a natural setting for the novel of ideas, in fact, because it allows the narration of encounters with otherness, encounters that prompt new experiences and identities. Even Robinson Crusoe, ostensibly a -

Arctic Aviation As Socialist Construction in Stalinist Russia, 1928-1939 John Mccannon

Document generated on 09/29/2021 12:31 a.m. Scientia Canadensis Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine Revue canadienne d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine Winged Prometheans: Arctic Aviation as Socialist Construction in Stalinist Russia, 1928-1939 John McCannon Comparative Issues in the History of Circumpolar Science and Article abstract Technology During the 1920s and especially the 1930s, aviation became an increasingly Volume 33, Number 2, 2010 important tool in the exploration and development of the USSR’s Arctic territories. The deployment of aircraft proved a boon to scientific research, but URI: https://id.erudit.org/iderudit/1006151ar Soviet priorities in the Arctic during these years, particularly with the advent DOI: https://doi.org/10.7202/1006151ar of Stalin’s five-year plans from 1928 onward, were more about building infrastructure and realizing the region’s potential for resource extraction. The use of aircraft in the Soviet Arctic was affected accordingly, with economic and See table of contents developmental needs privileged over scientific ones. In line with its cultivation of pilots as national heroes, the Stalinist regime also took advantage of the international and domestic popular appeal of polar aviators—and the many Publisher(s) exploits they staged in 1928 and afterward—to generate positive publicity for itself. Integrating Arctic aviation into the larger cultural framework of socialist CSTHA/AHSTC realism, the USSR’s state-controlled media complex transformed polar fliers into symbols of Soviet virtue, exemplifying not just trailblazing courage, ISSN aptitude, and the mastery of futuristic technology—motifs common to the 0829-2507 (print) aviation cultures of many countries during this era—but also self-discipline 1918-7750 (digital) and collective effort on behalf of the Soviet homeland and the attainment of socialist utopia. -

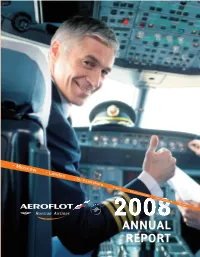

ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT AEROFLOT Key Figures *

AEROFLOT ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT KEy FigURES * Operating perfOrmance 2008 2007 change Passengers carried, millions 11.6 10.2 + 13.7% Cargo and mail carried, thousand tonnes 159.2 153.7 + 3.6% Revenue passenger kilometers, billion RPK 31.2 27.9 + 11.8% Revenue tonne kilometers, billion RTK 3.6 3.4 + 5.9% Passenger load factor, % 70.9 70.2 + 0.7pt Cargo load factor, % 57.9 57.9 – Average personnel 21,070 20,114 + 4.8% financial perfOrmance 2008 2007 change Traffic revenue, USD millions 3,948.7 3,165.4 + 24.8% Total revenue, USD millions 4,613.8 3,807.8 + 21.2% Operating income, USD millions 338.5 578.0 – 41.4% Net income, USD millions 37.0 313.4 – 88.2% Shareholders’ equity (as of December 31), USD millions 945.0 1,112.2 – 15.0% Capital expenditures, USD millions 610.0 555.4 + 9.8% capital market indicatOrs 2008 2007 change Earnings per share, US cents 5.2 28.8 – 81.9% Market capitalization at the end of the year, USD 1.1 4.1 – 73.2% billions P/E ratio 29.7 13.1 + 127% * Consolidated key figures of JSC Aeroflot and its subsidiaries st PLACE among Russian airlines on both domestic and international routes OPERATES ROUTES with average frequency of 9.1 flights per week per route MILLION passengers were carried in 2008 The fleet numbers AIRCRAFT, mainly uptodate and financially efficient airliners GROWTH OF CARRYING ON INTERNAL ROUTES in 2008 was MORE THAN MILLION electronic tickets were sold in 2008 RANKED European airlines IN THE TOP for service quality ThE Company iN BRiEF Aeroflot is the biggest airline in Russia and the Aeroflot is a member of the SkyTeam global airline al- CiS. -

And the Tibetan Foothills in Kashgharia

IN KASHGHARIA AND THE TIBETAN FOOTHILLS TIBETAN THE KASHGHARIA AND IN ПРЕДТИБЕТЬЕ И КАШГАРИИ В 17 In Kashgharia and the Tibetan Foothills В Кашгарии и Предтибетье IN KASHGHARIA AND THE TIBETAN FOOTHILLS Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-88431-179-4 © МАЭ РАН Об истории человечества можно будет только тогда го- One will be able to speak about the history of humankind 19 ворить, когда в нее полноправно войдет история Востока. only when the history of the East takes its rightful place there. In Kashgharia and the Tibetan Foothills В Кашгарии и Предтибетье В этом отношении истории Средней Азии и специально Вос- In this respect the history of Central Asia and especially of Eastern точного Туркестана имеют громадное значение. Turkestan is of great importance. С. Ф. Ольденбург1 Sergey Oldenburg1 Вечная грязь на теле, часто дурная вода для питья, про- Always dirty body, oftentimes bad drinking water, cold низывающий до костей холод, палящий зной, разреженный chilling the marrow, scorching heat, rarefied air of the enormous воздух громадных высот, зимою дым в юрте, иногда невыно- heights, smoke in the yurts, at times intolerable for one’s eyes симый для глаз блеск снега, ежедневная усталость, нередко glitter of snow, everyday fatigue not infrequently leading до утомления, и пр. и пр. Зато вольная жизнь и дело по душе, to exhaustion and so on and so forth. But then again free life постоянный моцион, чистый воздух, крепкий сон, отсутствие and the work that I love, steady motion, sound sleep, the lack мелочных тревог и фальши обыденной жизни, восторженная of anxiety over trifles, the rapturous joy of success, etc.