Eduardo Costa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Issues in Cost of Capital Estimation for the Port of Melbourne

12 DECEMBER 2019 ISSUES IN COST OF CAPITAL ESTIMATION FOR THE PORT OF MELBOURNE PREPARED FOR THE ESSENTIAL SERVICES COMMISSION Issues in cost of capital estimation for the Port of Melbourne 1 Frontier Economics Pty Ltd is a member of the Frontier Economics network, and is headquartered in Australia with a subsidiary company, Frontier Economics Pte Ltd in Singapore. Our fellow network member, Frontier Economics Ltd, is headquartered in the United Kingdom. The companies are independently owned, and legal commitments entered into by any one company do not impose any obligations on other companies in the network. All views expressed in this document are the views of Frontier Economics Pty Ltd. Disclaimer None of Frontier Economics Pty Ltd (including the directors and employees) make any representation or warranty as to the accuracy or completeness of this report. Nor shall they have any liability (whether arising from negligence or otherwise) for any representations (express or implied) or information contained in, or for any omissions from, the report or any written or oral communications transmitted in the course of the project. frontier economics Issues in cost of capital estimation for the Port of Melbourne 0 CONTENTS 1 Introduction 1 1.1 Port of Melbourne tariff compliance statement 1 1.2 Requirements of the pricing order – return on capital 1 1.3 Our terms of reference 2 1.4 Key findings 3 2 Well accepted approaches 5 2.1 Meaning of well accepted approaches 5 3 Beta comparators 8 3.1 Comparator set 8 3.2 Are railroads appropriate comparators? -

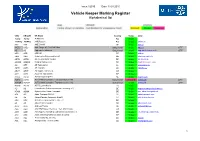

VKM in Alphabetischer Reihenfolge – VKM Par Ordre Alphabétique

Issue/Nummer/Édition: 1/2007 - PRELIMINARY Date/Datum/Date: 09.07.2007 Vehicle Keeper Marking Register - VKM Fahrzeughaltercode Register - VKM Registre des codes de détenteur de véhicule - VKM VKM UNIQUE Status Explanation: Code shown on vehicles Combination for uniqueness check In use / proposed xxxxxxx=conflict Erklärung: Code an den Fahrzeugen Kombination für Kontrolle der Einmaligkeit Verwendet / Vorgeschlagen xxxxxxx=Konflikt Explication: Code marqué sur les véhicules Combinaison pour vérification du caractère unique Utilisé / proposé xxxxxxx=conflit Link to VKM in country order – VKM in der Reihenfolge nach Staaten – VKM par ordre des Etats Link to GCU/AVV/CUU website (VK signatory to GCU ?) VKM in alphabetical order – VKM in alphabetischer Reihenfolge – VKM par ordre alphabétique Link to GCU/AVV/CUU website (VK signatory to GCU ?) VKM UNIQUE Keeper Name / Halter Name / Nom du détenteur Country Status www. # # CFL Cargo Danmark ApS DK in use dansk-jernbane.dk # # Banedanmark DK in use bane.dk # # Metro Service A/S DK in use metroservice.dk # # DSB S-tog a/s DK in use s-tog.dk # # Rail4ChemBenelux NL in use www.rail4chem.de # # Shunter NL in use www.shunter.nl AAE AAE AAE GmbH DE in use [email protected] AAEC AAEC AAE Cargo AG CH-6340 Baar AT in use AAR AAR AAR bus + bahn Switzerland in use wsb-bba.ch/ OTIF AB AB Angeln Bahn DE in use angeln-bahn.de/ ABG ABG Anhaltische Bahngesellschaft DE in use abg.dwe-web.info ABRN ABRN Abellio Rail NRW GmbH DE in use abellio-rail.de ABT ABT AB Tankvagnar SE in use tankvagnar.se ABVT ABVT AB Vagon Trans s.r.o. -

Arc Infrastructure

Table of Contents 1. Introduction ....................................................................................................................................... 4 2. Executive Summary ......................................................................................................................... 4 3. Background ...................................................................................................................................... 7 3.1 Westrail to Arc Infrastructure ......................................................................................................... 7 3.2 Arc’s Regulatory Environment....................................................................................................... 8 3.3 Description of the Arc Network ...................................................................................................... 8 3.4 Today’s Freight Task – A Diverse Commodity Mix ..................................................................... 10 3.5 Rail Operations on the Arc Network ............................................................................................ 11 3.6 Diversity in Rail Operations ......................................................................................................... 11 3.7 Diversity in Terms of Access ....................................................................................................... 14 3.8 Implications for Regulation ......................................................................................................... -

The World's Most Active Transportation, Trucking & Railroad Professionals on Social - June 2021

The World's Most Active Transportation, Trucking & Railroad Professionals on Social - June 2021 Industry at a glance: Why should you care? So, where does your company rank? Position Company Name LinkedIn URL Location Employees on LinkedIn No. Employees Shared (Last 30 Days) % Shared (Last 30 Days) 1 HyperloopTT https://www.linkedin.com/company/hyperlooptt/United States 240 62 25.83% 2 Sennder https://www.linkedin.com/company/sennder/Germany 719 153 21.28% 3 time:matters https://www.linkedin.com/company/time-matters/Germany 261 55 21.07% 4 Tructyre https://www.linkedin.com/company/tructyre-fleet-management-limited/United Kingdom 219 46 21.00% 5 Scania Benelux https://www.linkedin.com/company/scania-benelux/Netherlands 234 47 20.09% 6 Transport for Wales Rail https://www.linkedin.com/company/transport-for-wales-rail-services/United Kingdom 205 40 19.51% 7 leTEC https://www.linkedin.com/company/letec-wallonie/Belgium 254 49 19.29% 8 SNCF Voyageurs https://www.linkedin.com/company/sncf-voyageurs/France 2,331 414 17.76% 9 UTA https://www.linkedin.com/company/uta_edenred/Germany 266 47 17.67% 10 Groupe Berto https://www.linkedin.com/company/groupe-berto/France 419 74 17.66% 11 Inland Rail https://www.linkedin.com/company/inland-rail/Australia 242 42 17.36% 12 VBZ https://www.linkedin.com/company/verkehrsbetriebe-z-rich/Switzerland 481 81 16.84% 13 SGP https://www.linkedin.com/company/societe-du-grand-paris/France 818 137 16.75% 14 GLS Spain https://www.linkedin.com/company/gls-spain/Spain 673 112 16.64% 15 TIP Trailer Services https://www.linkedin.com/company/tip-trailer-services/Netherlands -

Organizational Structures & Performance Evaluation Of

ORGANIZATIONAL STRUCTURES & PERFORMANCE EVALUATION OF RAILWAYS Based on European railway reform experiences and applied to Israel Railways Appendices J. W. Wolff September 2011 TABLE OF CONTENTS APPENDICES PART 1 ............................................................................................................................................... 1 APPENDIX 1.1 CURRENT NETWORK AND PASSENGER SERVICES IRL (2011) ............................................................................... 2 APPENDIX 1.2 FUTURE NETWORK AND PASSENGER SERVICES IRL (2017) ................................................................................. 3 APPENDIX 1.3 ACTORS IN TYPICAL EUROPEAN, DUTCH AND ISRAELI RAILWAY SECTORS ............................................................... 4 APPENDICES PART 2 ............................................................................................................................................... 5 APPENDIX 2.1 OVERVIEW STATUS NETWORK STATEMENTS .................................................................................................... 6 APPENDIX 2.2 OVERVIEW OF FILLED IN FRAMEWORKS EU++ COUNTRIES .................................................................................. 7 APPENDIX 2.3 TEXTUAL ILLUSTRATIONS OF ORGANIZATIONAL SETUPS 27 EU+EFTA COUNTRIES ................................................ 27 APPENDIX 2.4 OVERVIEW OF PP PROJECTS IN EUROPE’S HEAVY RAIL SECTOR ......................................................................... 33 APPENDIX 2.5 TYPICAL SETUP PP PROJECTS -

Low Carbon Rail Transport Challenge Action Plan Provisional Copy

TRANSPORT Low Carbon Rail Transport Challenge Action Plan Provisional copy Action Plan Low Carbon Rail Transport Challenge UIC, the International Railway Association (240 members worldwide, see annex 2), is proposing a transport sector challenge in the framework of the green growth agenda and climate change perspective for 2030 and 2050. This challenge sets out ambitious but achievable targets for improvement of rail sector energy efficiency, reductions in green house gas (GHG) emissions and a more sustainable balance between transport modes. Transport is a key sector of the green economy. Large increases in the demand for transport have been forecast for the coming years, particularly in developing countries. There is a consensus amongst transport research papers and studies (eg UNEP, OECD, IEA) indicating the problem of the “business as usual” pattern and highlighting the need for a more sustainable direction, in particular shifting activity away from high-carbon modes (eg road and air) through medium-long term investments in rail and public transport (modal shift). More sustainable transport systems are required if we want to reach green growth: an acceptable level of GHG reductions (IEA 2012), lower externalities (CE Delft/Fraunhofer ISI/INNFRAS 2011), creation of green jobs (UNEP/ILO 2011, less health costs (WHO 2006 and 2011) social inclusion and economical growth (UNEP,2011). Energy consumption and carbon intensity As a first step of the challenge, the world railway sector has set itself ambitious 2030 and 2050 targets for energy -

Vehicle Keeper Marking Register Alphabetical List

Issue:1/2007-PRELIMINARY Date: 09.07.2007 Vehicle Keeper Marking Register Alphabetical list VKM UNIQUE VK Name Country Status www. # # CFL Cargo Danmark ApS DK in use dansk-jernbane.dk # # Banedanmark DK in use bane.dk # # Metro Service A/S DK in use metroservice.dk # # DSB S-tog a/s DK in use s-tog.dk # # Rail4ChemBenelux NL in use www.rail4chem.de # # Shunter NL in use www.shunter.nl AAE AAE AAE GmbH DE in use [email protected] AAEC AAEC AAE Cargo AG CH-6340 Baar AT in use AAR AAR AAR bus + bahn Switzerland OTIF wsb-bba.ch/ AB AB Angeln Bahn DE in use angeln-bahn.de/ ABG ABG Anhaltische Bahngesellschaft DE in use abg.dwe-web.info ABRN ABRN Abellio Rail NRW GmbH DE in use abellio-rail.de ABT ABT AB Tankvagnar SE in use tankvagnar.se ABVT ABVT AB Vagon Trans s.r.o. CZ in use ACH ACH AlzChem Hart GmbH DE in use ACT ACT Azienda Consorzile Trasporti (Reggio Emilia) IT Proposed actre.it ACTS ACTS ACTS Nederland B.V. NL in use acts-nl.com ADAM ADAM Sylvia & Uwe Adam Transport DE in use uwe-adam-transporte.de AGC AGC AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group CZ in use AGPI AGPI AGPI, a.s. CZ in use Agpjc AGPJC Agropodnik a.s. Jičín CZ in use AGPJI AGPJI AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava CZ in use AGRAD AGRAD AGRO Radomyšl a.s. CZ in use AGROZ AGROZ Agro Ţamberk a.s. CZ in use AHG AHG AHG Handel & Logistik GmbH DE in use ahg-gruppe.de AKN AKN AKN Eisenbahn AG DE in use akn.de AL AL Augsburger Localbahn A.G. -

Vehicle Keeper Marking Register Alphabetical List

Issue:1/2010 Date: 13.01.2010 Vehicle Keeper Marking Register Alphabetical list VKM UNIQUE VK Name Country Status www. ALRO ALRO ALRO S.A. RO in use AMBRO AMBRO AMBRO S.A RO in use ambro.ro AAE AAE AAE GmbH DE in use aae.ch AAEC AAEC AAE Cargo AG CH-6340 Baar Switzerland in use aae.ch OTIF AB AB Appenzeller Bahnen Switzerland in use appenzellerbahnen.ch OTIF ABB ABB ABB AB SE in use abb.se ABG ABG Anhaltische Bahngesellschaft DE in use abg.dwe-web.info ABRN ABRN Abellio Rail NRW GmbH DE in use abellio-rail.de ABRRS ABRRS Road & Rail Service DE in use road-rail-service.com ABT ABT AB Tankvagnar SE in use tankvagnar.se ABTR ABTR AB Transitio SE in use transitio.se ABVT ABVT AB Vagon Trans s.r.o. CZ in use ACH ACH AlzChem Hart GmbH DE in use ACTS ACTS ACTS Nederland B.V. NL in use acts-nl.com ACTS ACTS ACTS Abroll-Container-Transport System AG Switzerland Revoked actsag.ch/ OTIF ACTSB ACTSB ACTS Abroll-Container-Transport-Service AG Switzerland in use actsag.ch OTIF ACTSL ACTSL ACTS Luxembourg LU in use AD AD Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e.V DE in use angelner-dampfeisenbahn.de ADAM ADAM Sylvia & Uwe Adam Transport DE in use uwe-adam-transporte.de ADT ADT Adria Transport D.O.O. SI in use adria-transport.com AE AE Alpine-Energie Österreich GmbH AT in use alpine-energie.com AEV AEV Achertaeler Eisenbahn Verein e.V DE in use AF AF Albert Fischer GmbH DE in use albert-fischer.de AFG AFG Andreas Forster DE in use achertalbahn.eu AGC AGC AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group CZ in use AGE AGE Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn e.V DE in use eisenbahn.geesthacht.de AGIL AGIL Agilis Verkersgesellschaft mbH & Co KG DE in use AGJ AGJ Anten-Gräfsnäs Järnväg SE in use agj.net AGL AGL Ardagh Glass Limmared AB SE in use ardaghglass.com 1 Issue:1/2010 Date: 13.01.2010 Vehicle Keeper Marking Register Alphabetical list VKM UNIQUE VK Name Country Status www. -

Why Miniprof BT

MUCH MORE THAN A MEASUREMENT! DIGITAL PROFILE MEASURING by GREENWOOD ENGINEERING A/S Full contact - Your way to valid and reliable data Safety Capacity Quality Punctuality Travelling Comfort Stay in full control of your assets Choose full contact measurements Frequency Costs Why MiniProf BT The MiniProf BT system is an excellent full contact measurement system with Bluetooth connection for fast, reliable and extremely high quality profile measurements. Combined with a user-friendly and flexible software package which Area of use can easily be configured from basic use to in-depth post measurement analysis, MiniProfBT can be used for numerous purposes on all types of wheel, rail and brake profiles. It enables the user to make critical decisions in purchase, maintenance, quality and safety departments etc. and represents a great platform for research and development all over the world. Product design & development • Material and life cycle test Manufacturing Research & universities • Lubrication/friction effect • Design of wheel, rail, brake disk, boogie • Production quality control • WRI studies, verification of research and principles • Factory acceptance inspection before shipment • Reduce noise and wear-rates to extend asset lifetime • Verification of production equipment • Improve safety, speed, load and travel comfort Procurement Safety regulation • On-site field/workshop incoming inspection • Inspection check if assets are within regulation • Lifetime/performance monitoring – forecast planning • Accident and derailment investigation -

VKM Registre Des Codes De Détenteur De Véhicule

Issue/Nummer/Édition: 6/2010 Date/Datum/Date: 02.06.2010 Vehicle Keeper Marking Register - VKM Fahrzeughaltercode Register - VKM Registre des codes de détenteur de véhicule – VKM Note: This OTIF register contains registered VKM from all OTIF Member States (+ some important keepers in Asia) VKM UNIQUE Status Explanation: Code shown on vehicles Combination for uniqueness check In use / blocked / revoked Erklärung: Code an den Fahrzeugen Kombination für Kontrolle der Einmaligkeit Verwendet / blockiert / Storniert Explication: Code marqué sur les véhicules Combinaison pour vérification du caractère unique Utilisé / bloqué / annullé Link to VKM in country order – VKM in der Reihenfolge nach Staaten – VKM par ordre des Etats Link to GCU/AVV/CUU website (VK signatory to GCU ?) VKM in alphabetical order – VKM in alphabetischer Reihenfolge – VKM par ordre alphabétique Link to GCU/AVV/CUU website (VK signatory to GCU ?) VKM UNIQUE Keeper Name / Halter Name / Nom du détenteur Country Status www. ALRO ALRO ALRO S.A. RO in use AMBRO AMBRO AMBRO S.A RO in use ambro.ro AAE AAE AAE GmbH DE in use aae.ch AAEC AAEC AAE Cargo AG CH-6340 Baar Switzerland in use aae.ch OTIF AB AB Appenzeller Bahnen Switzerland in use appenzellerbahnen.ch OTIF ABB ABB ABB AB SE in use abb.se ABG ABG Anhaltische Bahngesellschaft DE in use abg.dwe-web.info ABRN ABRN Abellio Rail NRW GmbH DE in use abellio-rail.de ABRRS ABRRS Road & Rail Service DE in use road-rail-service.com ABT ABT AB Tankvagnar SE in use tankvagnar.se ABTR ABTR AB Transitio SE in use transitio.se ABVT ABVT AB Vagon Trans s.r.o.