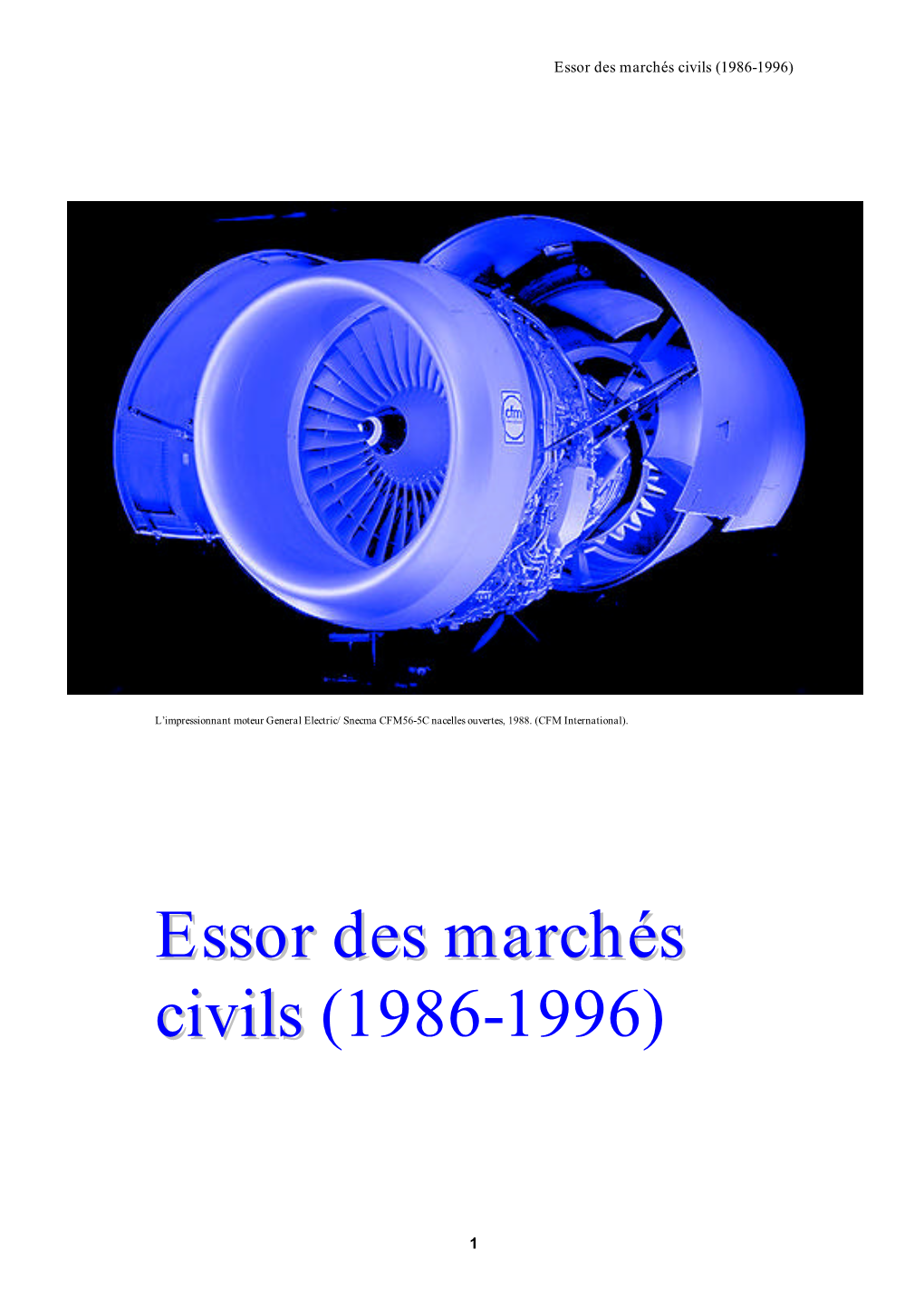

Snecma CFM56-5C Nacelles Ouvertes, 1988

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Los Motores Aeroespaciales, A-Z

Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © Parte/Vers: 1/12 Página: 1 Autor: Ricardo Miguel Vidal Edición 2018-V12 = Rev. 01 Los Motores Aeroespaciales, A-Z (The Aerospace En- gines, A-Z) Versión 12 2018 por Ricardo Miguel Vidal * * * -MOTOR: Máquina que transforma en movimiento la energía que recibe. (sea química, eléctrica, vapor...) Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 Este facsímil es < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 ORIGINAL si la Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © página anterior tiene Parte/Vers: 1/12 Página: 2 el sello con tinta Autor: Ricardo Miguel Vidal VERDE Edición: 2018-V12 = Rev. 01 Presentación de la edición 2018-V12 (Incluye todas las anteriores versiones y sus Apéndices) La edición 2003 era una publicación en partes que se archiva en Binders por el propio lector (2,3,4 anillas, etc), anchos o estrechos y del color que desease durante el acopio parcial de la edición. Se entregaba por grupos de hojas impresas a una cara (edición 2003), a incluir en los Binders (archivadores). Cada hoja era sustituíble en el futuro si aparecía una nueva misma hoja ampliada o corregida. Este sistema de anillas admitia nuevas páginas con información adicional. Una hoja con adhesivos para portada y lomo identifi caba cada volumen provisional. Las tapas defi nitivas fueron metálicas, y se entregaraban con el 4 º volumen. O con la publicación completa desde el año 2005 en adelante. -Las Publicaciones -parcial y completa- están protegidas legalmente y mediante un sello de tinta especial color VERDE se identifi can los originales. -

The SEPR 844 Reusable Liquid Rocket Engine for Mirage Combat Aircraft H

AlAA 90-1835 IJ The SEPR 844 Reusable liquid Rocket Engine for Mirage Combat Aircraft H. Grosdemange Societe Europeene de Propulsion Vernon, FRANCE G. Schaeffer Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation Saint Cloud FRANCE AIAAISAEIASM ElASEE 26th Joint Propulsion Conference \ July 16-18, 1990 / Orlando, FL For permission to copy or republish, contact the American institute of Aeronautics and Astronautics 370 L’Enfant Promenade, S.W., Washington, D.C. 20024 AIM-90-1835 THE SEPR 844 REUSABLE LIQUID ROCKET ENGINE FOR MIRAGE COMBAT AIRCRAFT HervC GROSDEMANGE Socittt Euro@enne de Propulsion Fori3 de Vernon Vernon - FRANCE Guy SCHAEFFER Avions Marcel Dassault-Brtguet Aviation Quai Marcel Dassault Saint Cloud - FRANCE ABSTRACT The SEPR 844 rocket engine for Mirage I11 combat aircraft is the last version of a bipropellant rocket engine family developed by SEP for aircraftpropulsion. The SEPR 844 is a 15 kN thrust, single-chamber rocket engine. It operates with nitric acid and aircraft supplied kerosene. The ignition is made with a hypergolic nitric acid - TX2 combustion. Thechamber is fed by twocentrifugalpumps driven by an auxiliary shaft coming from the aircraft turbojet engine. The combustion chamber is regeneratively cooled and operates at 2.35 MPa pressure. SinceDecember 1961,275enginesoftheSEPR84class(SEPR 841 and SEPR 844) have been used operationnaly in six countries and have completed more than 10000 flights with a 99 % success rate and a high availability : These engine demonstrated more than SO ~~~ ignitions without removal and can be serviced in less than 15 Figure I :SEPR 844 Rocket engine. minutes. 1 Copyright 0 1990 American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. -

Prendre L'air

PRENDRE L’AIR Musée Saint-Chamas – Barillet des moteurs Atar 8 et 9 N°3 La revue de l’Association des Amis du Musée Safran Décembre 2019 Contact Rond Point René Ravaud 77550 Réau Tél : 01 60 59 72 58 Mail : [email protected] Sommaire Editorial 3 Jacques Daniel Le mot du Président 3 Jean Claude Dufloux L’avionnerie isséenne 4 Henri Couturier Mr René Farsy : pilote d’essais à la Snecma 9 Jacques Daniel Le Dassault Mirage III T : banc d’essais volant 18 Jacques Daniel Le projet de Caravelle à moteurs Atar 101 22 Jacques Daniel Junkers Jumo 004 et BMW 003 26 Pierre Mouton Débuts de l’électronique à Snecma 29 Pierre Mouton Vintage Motor Cycle Club (VMCC) Manx Rally 2019 - Mésaventures et mes aventures 31 Gérard Basselin Notes de lecture 32 Jacques Daniel Crédits Photographies : Henri Couturier, Jacques Daniel Les articles et illustrations publiées dans cette revue ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite préalable. 2 Editorial Pour ce troisième numéro, nous vous proposons un article sur l’industrie aéronautique d’Issy-les- Moulineaux du début du siècle dernier. A cette époque et jusqu’au milieu des années 1930, on utilisait plutôt le terme " avionnerie " pour désigner les constructeurs d’avions. Dans le domaine des turboréacteurs, la Snecma répondit, au début des années 1950, à un appel d’offre pour la motorisation du programme phare de l’aviation commerciale française : le SE-210 Caravelle. Entre 1951 et 1953, la société participa activement au projet en proposant des formules bi, tri et même quadriréacteurs basées sur le tout nouvel Atar 101. -

Registered At

HEGAN is: Registered at Associated member of Advisor of Member of Member of Registered at Honorary member of Supply chain Progress towards Aeronautical Community Excellence Collaborator of index 1. PRESENTATION 2. THE CLUSTER ASSOCIATION 2.1 Organisation 2.2 Activities 2018 3. THE CLUSTER MEMBERS 3.1 Members 3.2 Value Chain and Capabilities 3.3 Activities 2018 3.3.1 Aerostructures 3.3.2 Engines 3.3.3 Systems & Equipment 3.3.4 Space 3.3.5 MRO 3.3.6 RTD Projects 3.4 Programmes and Clients 3.5 2017 Figures 4. ACKNOWLEDGEMENTS .1 presentation It is an honour for me to present for the first time the Annual Report of the Basque Aeronautics and Space Cluster. Since I was appointed as President at the 2018 General Meeting, I have made every effort to work towards achieving the objectives of this Association and the Sector we represent. 2018 has been a stable year in which the expected high and sustained ramp‐up in production has been confirmed. In fact, this aspect is one of the causes of an increase, for another year running, in our turnover and employment figures, which stand at 2,457 million euros and 14,856 jobs, with these figures representing all the locations of HEGAN members around the world. It is satisfying to see that employment has grown by almost 3% compared to the previous year, and even more so considering that this sector has people who are highly qualified and of high value—one of the keys to maintaining our positioning and competitiveness. -

Rapport De Stage « Ouvrier » À SNECMA – Juillet 2011

Page de garde des rapports de stage Date du stage Stage d’expérience du 04/07/2011 Stage d’exécution au 29/07/2011 Stage élève – ingénieur Stage année de césure : 12 mois 1ersemestre 2èmesemestre Stage projet de fin d’études Année 2010/2011 Nom et Prénom du stagiaire : HOLY Loïck Spécialité : CGP ETI Confidentialité du rapport : OUI NON Titre du rapport en français : Rapport de stage « ouvrier » à SNECMA – Juillet 2011 Titre du rapport en anglais : Internship report as a « worker » at SNECMA – July 2011 Nom de l’entreprise / organisme : SNECMA Ville : Villaroche Pays : France Nom et Prénom du maître de stage : QUECHON Michel Fonction : Manager Remerciements Je tiens dans un premier temps à remercier mon tuteur de stage, Monsieur Michel QUECHON, qui a su m’apporter toute son expérience ainsi que de nombreux conseils tout au long de ce stage, tant du point de vue technique que sur sa fonction managériale. Je tiens également à remercier Monsieur Jérôme LANTENOIS qui m’a encadré durant deux semaines et qui a su m’éclairer sur le fonctionnement des moteurs réalisés { la SNECMA. Je remercie également Monsieur Patrice BARON qui m’a encadré le reste du stage et qui a su, comme Monsieur QUECHON, m’éclairer sur la notion de management. Enfin je tiens à remercier l’ensemble du personnel des deux magasins dans lesquels j’ai travaillé, pour l’aide et les conseils qu’ils m’ont apportés tout au long de ces quatre semaines ainsi que pour le suivi effectué des missions qui m’ont été confiées. Je leur suis reconnaissant de m’avoir rapidement intégré { leurs équipes et de la confiance qu’ils m’ont accordée. -

National Air & Space Museum Technical Reference Files: Propulsion

National Air & Space Museum Technical Reference Files: Propulsion NASM Staff 2017 National Air and Space Museum Archives 14390 Air & Space Museum Parkway Chantilly, VA 20151 [email protected] https://airandspace.si.edu/archives Table of Contents Collection Overview ........................................................................................................ 1 Scope and Contents........................................................................................................ 1 Accessories...................................................................................................................... 1 Engines............................................................................................................................ 1 Propellers ........................................................................................................................ 2 Space Propulsion ............................................................................................................ 2 Container Listing ............................................................................................................. 3 Series B3: Propulsion: Accessories, by Manufacturer............................................. 3 Series B4: Propulsion: Accessories, General........................................................ 47 Series B: Propulsion: Engines, by Manufacturer.................................................... 71 Series B2: Propulsion: Engines, General............................................................ -

Prendre L'air N°2 - Juin 2019 2

PRENDRE L’AIR Musée du Saint Chamas - Le Potez 631 C3 N°2 La revue de l’Association des Amis du Musée Safran Juin 2019 Contact Rond Point René Ravaud 77550 Réau Tél : 01 60 59 72 58 Mail : [email protected] Sommaire Editorial 3 Jacques Daniel Le mot du Président 4 Jean Claude Dufloux L’Association les Ailes Anciennes Toulouse 5 Jacques Daniel Histoire de l’usine Kellermann : Il y a 50 ans, la fin de Kellermann (Première partie) 9 Henri Couturier Marc Birkigt Paul-Louis Weiller : portraits croisés - Deux grands noms de l’aéronautique et de l’automobile 15 Henri Couturier Maquettes au Saint-Chamas : d’un canard à l’autre 20 Jacques Daniel Le train d'atterrissage automoteur du SA 330 "Puma" ZWWS n° 06 25 Jacques Daniel Racines françaises du turboréacteur 28 Pierre Mouton Le turbopropulseur Snecma TB-1000 : La restauration 31 Régis Ligonnet Le turbopropulseur Snecma TB-1000 : Le premier turbopropulseur français 35 Régis Ligonnet La Caravelle 193, banc d’essais volant des moteurs M53 et CFM56 43 Jacques Daniel Notes de lecture 48 Jacques Daniel Crédits Photographies : Henri Couturier, Jacques Daniel, Régis Ligonnet Les articles et illustrations publiées dans cette revue ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite préalable. Prendre l'air N°2 - Juin 2019 2 Editorial Une mission noble de l’AAMS, c’est d’éditer la revue "Prendre l’air". Dans ce second numéro de "Prendre l’Air", nous rendons hommage à l’Association des Ailes Anciennes Toulouse (AAT), l’une des plus dynamiques en France et avec laquelle l’AAMS a signé une convention depuis la fin de l’année 2018. -

Design and Testing of a Combustor for a Turbo-Ramjet for UAV and Missile Applications

Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2003-03 Design and testing of a combustor for a turbo-ramjet for UAV and missile applications Piper, Ross H. Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/1072 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California THESIS DESIGN AND TESTING OF A COMBUSTOR FOR A TURBO-RAMJET FOR UAV AND MISSILE APPLICATIONS by Ross H. Piper III March 2003 Thesis Advisor: Garth V. Hobson Second Reader: Raymond P. Shreeve Approved for public release; distribution is unlimited THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED March 2003 Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE: Design and Testing of a Combustor for a Turbo- 5. FUNDING NUMBERS ramjet Engine for UAV and Missile Applications 6. AUTHOR(S) Ross H. Piper III 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING Naval Postgraduate School ORGANIZATION REPORT Monterey, CA 93943-5000 NUMBER 9. -

Motor A-Z 2014V9.1.Indd

Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-612-7903-6 < aeroteca.com > Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © Parte/Vers: 01/9 Página: 1 Autor: Ricardo Miguel Vidal Edición 2014/15-v9 = Rev. 38 Los Motores Aeroespaciales, A-Z (The Aerospace En- gines, A-Z) Versión 9 2014/15 por Ricardo Miguel Vidal * * * -MOTOR: Máquina que transforma en movimiento la energía que recibe. (sea química, eléctrica, vapor...) Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA Este facsímil es ISBN 978-84-612-7903-6 < aeroteca.com > ORIGINAL si la Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © página anterior tiene Parte/Vers: 01/9 Página: 2 el sello con tinta Autor: Ricardo Miguel Vidal VERDE Edición: 2014/15-v9 = Rev. 38 Presentación de la edición 2014/15-V9. (Incluye todas las anteriores versiones y sus Apéndices) La edición 2003 era una publicación en partes que se archiva en Binders por el propio lector (2,3,4 anillas, etc), anchos o estrechos y del color que desease durante el acopio parcial de la edición. Se entregaba por grupos de hojas impresas a una cara (edición 2003), a incluir en los Binders (archivadores). Cada hoja era sustituíble en el futuro si aparecía una nueva misma hoja ampliada o corregida. Este sistema de anillas admitia nuevas páginas con información adicional. Una hoja con adhesivos para portada y lomo identifi caba cada volumen provisional. Las tapas defi nitivas fueron metálicas, y se entregaraban con el 4 º volumen. O con la publicación completa desde el año 2005 en adelante. -Las Publicaciones -parcial y completa- están protegidas legalmente y mediante un sello de tinta especial color VERDE se identifi can los originales. -

Naissance D'un Geant

Naissance d’un géant Le musée de la Snecma, ancienne installation de Villaroche, 1987. (Cliché G. Hartmann). NAISSANCE D’UN GEANT par Gérard Hartmann 1 Naissance d’un géant MF), la valeur des titres en portefeuille à 652 La bonne surprise millions de francs (+ 385 MF), le portefeuille des commandes est évalué à 828 millions de francs (+ 67 MF), 769 millions de francs sont du 22 août 1944 en banque avec des réserves importantes. Même si les frais généraux sont en augmen- tation de 75 %, la vente des moteurs d’avion, Deux jours après que Pétain et Laval aient des motocyclettes et des produits des forges été arrêtés par la Gestapo, les membres du et fonderies a dégagé un chiffre d’affaires de conseil d’administration de la Société des près de trois milliards de francs en augmen- Moteurs Gnome & Rhône (SMGR) se réunis- tation de plus d’un milliard avec un bénéfice sent sous la présidence de Louis Verdier di- de 19 millions de francs, double de celui de recteur des usines pour faire le point sur 1942 et quadruple de celui de 1941. l’exercice 1943. On ne parle bien entendu au- tour de la table que du débarquement des alliés, des événements de la fin de la guerre sur le territoire français et de l’imminente li- bération de Paris. Usines de la SNCAC bombardées en mars 1943. (Archives munici- pales de Boulogne-Billancourt). Lors d’un second conseil d’administration, présidé le 6 septembre 1944, Louis Verdier salue le courage des troupes françaises et américaines qui ont permis la libération de Paris, indique que sa société a mis à la dis- L’usine Gnome & Rhône de Gennevilliers, détruite aux trois quarts position des forces de libération tous les vé- le 27 mai 1944 par les bombardements alliés, ici le parc à huiles. -

V16 GE-1015 Jane's Aero Engine March 2000.Pdf

MITLibraries RUSH DOCUMENT SERVICES Massachusetts Institute of Technology SHIP TO: Weil, Gotshal & Mang,;JJ-J:. Room 14-0551 1300 Eye Street NW I II It: 77 Massachusetts A venue Suite 900 Pg/Date Cambridge, MA 02139-4307 USA Washington, DC 20005 Tel 617-253-2800 Fax 617-253-1690 Attn: Carrie Port [email protected] http://libraries.mit.edu/docs Phone: (202) 682-7273 Email: [email protected] Invoice No. 22436 Invoice Date 27-Feb-2015 BILL TO: Weil, Gotshal & Manges LLP 1300 Eye Street NW Suite 900 Washington, DC 20005 CC Transaction ID: 1400000860379 Order Reference: 47890.0284-1655 Article No. of Pages Format Cost Journal Title: Jane's aero-engines. 8 Electronic/PDF Standard $20.00 Issue: 7 Date: March 2000 Author: Editor: Bill Gunston. Article Title: article discussing the PW8000 from Pratt and Whitney Page Range: article+ cover+ copyright+ TOC +title fJ-"\. ~ Call Number: b TL701.J36 Subtotal $20.00 Shipping and Handling: $0.00 Payments to Date: $20.00 Total: $0.00 11Allt ***US Copyright Notice*** The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of reproductions of copyrighted material. Under certain conditions specified in the law, libraries are authorized to furnish a reproduction. One of these specified conditions is that the reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement. This Institution reserves the right to refuse to accept a copying order if, in its judgment, fulfillment of the order would involve violation of Copyright Law. -

The General Electric J79 Turbojet Engine; Innovations, Achievements and Effects Matt .C Brimer [email protected]

University of Missouri, St. Louis IRL @ UMSL Theses UMSL Graduate Works 8-25-2017 Designing Simplicity to Achieve Technological Improvement: The General Electric J79 Turbojet Engine; Innovations, Achievements and Effects Matt .C Brimer [email protected] Follow this and additional works at: https://irl.umsl.edu/thesis Part of the History of Science, Technology, and Medicine Commons, Military History Commons, Political History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Brimer, Matt .,C "Designing Simplicity to Achieve Technological Improvement: The General Electric J79 Turbojet Engine; Innovations, Achievements and Effects" (2017). Theses. 307. https://irl.umsl.edu/thesis/307 This Thesis is brought to you for free and open access by the UMSL Graduate Works at IRL @ UMSL. It has been accepted for inclusion in Theses by an authorized administrator of IRL @ UMSL. For more information, please contact [email protected]. Designing Simplicity to Achieve Technological Improvement: The General Electric J79 Turbojet Engine; Innovations, Achievements and Effects By Matt Brimer A Thesis for a Master of Arts in History Submitted to The Graduate School of the University of Missouri-St. Louis in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts In History December 2017 Advisory Committee Peter Acsay, Ph.D. Chair of Committee Daniel Rust, Ph.D. Carlos Schwantes, Ph.D. Brimer, Matt, 2017, UMSL, p.1 Abstract With the beginning of powered, manned flight, the piston engine drove a propeller or multiple propellers to provide the thrust for lift required to overcome the forces of drag and gravity for flight. As aircraft speeds gradually increased over time, the power needed to overcome the aerodynamic inefficiencies of the propeller to greater speeds and altitudes were quickly realized as a hindrance to the potential of aircraft.