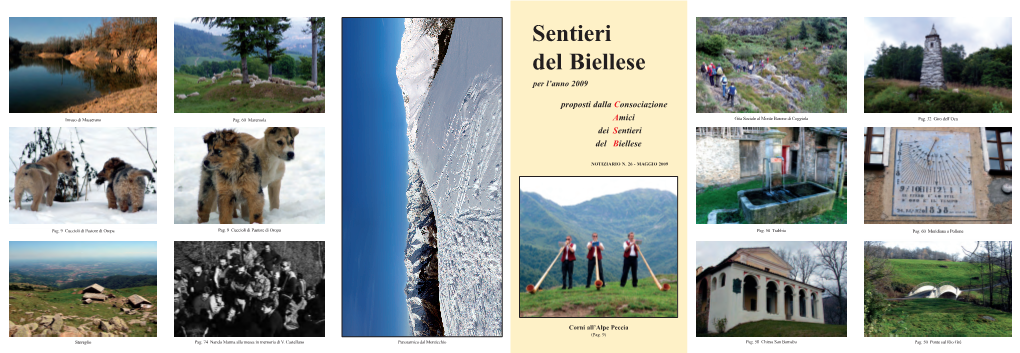

Sentieri Del Biellese Per L’Anno 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Biellese, Terra Di Telai DOSSIER PRINCIPALE

[Digitare il testo] DOSSIER PRINCIPALE BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Biellese, terra di telai Parco diffuso del paesaggio industriale e della tradizione tessile. INDICE 1. TERRITORIO DI RIFERIMENTO A.1 inquadramento geografico generale del Biellese A.2 inquadramento demografico generale del Biellese B.1 Focus sul territorio interessato dal Progetto B.2 Specifiche del territorio interessato dal progetto rispetto al resto del territorio provinciale: paesi, Comunità montane. Musei, santuari 2. IL PROGETTO 2.1 Descrizione del progetto 2.2 Composizione del partenariato, reti e sinergie: pubblico e privato insieme per il territorio 2.3 Cronoprogramma 2.4 Quadri economici 1 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Sezione 1 Caratteristiche del territorio di riferimento Provincia di Biella Abitanti al 31.12.2009 n. 186.698 Montagna 41% collina 43% pianura 16% 2 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI 3 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI A.1 Inquadramento geografico generale del Biellese Rilievi montagnosi sistemi vallivi : con i rilievi del monte Mars ad ovest (2600 m) e del monte Barone a nord-est (2044 m), l'arco montano racchiude a nord-ovest il territorio della provincia, presentando valori paesaggistici significativi e importanti valori di naturalità. Al limite settentrionale, l'alta Valle Sessera presenta la più ampia estensione di aree naturali e semi-naturali di tutta la provincia, con particolari caratterizzazioni vegetazionali per l'estensione del bosco e le varietà botaniche e faunistiche. Articolati a ventaglio attorno alla città di Biella e, più ad oriente, lungo l'asse pedemontano, i sistemi vallivi del biellese si caratterizzano per l'elevato livello di insediamento secondo modelli assai articolati. -

Sentieri Del Biellese Per L’Anno 2014

Sentieri del Biellese per l’anno 2014 proposti dalla Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese NOTIZIARIO N. 31 MAGGIO 2014 Alpe Fontana Alpe la Tura Antico Albergo Mombarone Cappella Madonna della Neve alla Sella di Rosazza Cascata dell’Argentera Cascata dell’Irogna Redentore Colma-Mombarone Gita Casb al Cavajone Gita Casb al Lago Pistono Nuovo Rifugio Pianetti La giovane margara Mulattiera nei pressi di Desate Lago della Vecchia Lame del Sesia Le 5 croci al Pian della Ceva La Sella di Rosazza Locanda Piana del Ponte Lungo la mulattiera della Gragliasca Messa all’Alpe Finestre Molino Pianelli Panorama dall’Alpe Sette Fontane Pecore al pascolo Piane di Piedicavallo Ponte della Cua, Piedicavallo Rifugio Renata Rifugio Alpe Ponasca Rifugio Coda Rifugio Mombarone Rifugio Rosazza Rifugio Rivetti Rifugio Rosei San Giovannino San Grato, Quittengo Sommario Presentazione ............................................................... 2 Attività CASB .............................................................. 3 Ricordo di Leonardo .................................................... 5 I primi rifugi del CAI .................................................. 7 Storia del Bivacco sul Monte Bo .................................. 9 Traversata delle Alpi Biellesi ......................................... 11 Alta Via Alpi Biellesi .................................................... 16 Il Rifugio Rivetti ......................................................... 19 Dal Rifugio Rivetti al Lago della Vecchia ..................... 21 Il Rifugio della -

DENOMINAZIONE Class Quartiere Di Appartenenza Partenza Caposaldo Di Arrivo Pavimentazione N

Caposaldo Materiali DENOMINAZIONE class Quartiere di appartenenza partenza Caposaldo di arrivo pavimentazione N. ORDINE N. Toponimo Delibera Data_delibera lungh l_media l_min Pend_med Pend_max Asfalto / Cubetti di 1 PIAZZA 1° MAGGIO comunale PIAZZO Via Italia P.zza Martiri Libertà 7 15/05/45 135,65 14,86 7,30 1,00 porfido S.PAOLO-MASARONE-VILLAGGIO SPORTIVO / 2 CORSO 53 FANTERIA comunale VILLAGGIO LAMARMORA Via Macallè C.so S. Maurizio 42 16/01/59 1.155,42 15,45 13,00 2,50 Asfalto 3 VIA ABRUZZI comunale VILLAGGIO LAMARMORA Via Campania Via Rosmini Serbati 678 15/07/69 152,82 10,50 10,00 0,30 Asfalto S.PAOLO-MASARONE-VILLAGGIO SPORTIVO / 4VIA ADDIS ABEBA comunale VERNATO Via Torino Via Rosselli 237 14/09/401.019,90 12,31 9,50 1,00 2,10 Asfalto 5 Via ADUA comunale S.PAOLO-MASARONE-VILLAGGIO SPORTIVO Via Torino Via Friuli 418 19/12/35 140,00 30,00 28,00 0,5 Asfalto Via Santuario 6 STRADA AL CIMITERO DI COSSILA SAN GIOVANNI comunale COSSILA SAN GIOVANNI d'Oropa Cimitero di San Giovanni 116 02/02/67 45,00 5,80 3,00 0,5 Asfalto 7 STRADA AL CIMITERO DI COSSILA SAN GRATO comunale COSSILA SAN GRATO Via Buffarola Cimitero di San Grato 116 02/02/67 227,90 5,80 4,00 2,5 Asfalto Via 8 STRADA AL LANIFICIO comunale S.PAOLO-MASARONE-VILLAGGIO SPORTIVOS.G.Cottolengo Via P. Torrione 237 14/09/40 233,44 10,10 8,50 0,50 Asfalto 9 STRADA AL MAGLIOLEO comunale CHIAVAZZA Via Milano Str. -

Carta Sentieri F2 Ristampa2013.FH11

Informazioni utili Sport e attività allaria aperta. Rifugi e bivacchi Aree Itinerari Alla scoperta del Biellese. Itinerari a piedi camper Aree pic nic Oropa Biella 6 Alpinismo, Arrampicata Sport invernali Le ex-piste Busancano e Camino sono ora clas lazione (ARTVA) Piazzale Sandro Pertini 2 Comune di Biella Comune di Biella Grande Traversata Tappa 21: Pollone - Cossila (Biella) Grande Traversata santuari biellesi che costituisce anche un punto - Difficoltà: Escursionistica Rifugio della Vecchia, sito nei pressi dellomonimo e Vie Ferrate sificate zona free-ride. Le Alpi biellesi si prestano molto anche allalpi A fianco Stazione F.S. S. Paolo +39 015.35071 Santuario di Oropa Tappa 22: Cossila - Pralungo delle Alpi dappoggio dove è possibile pernottare. Dal Rifugio Coda, la tappa attraversa il colle di lago. Oropa è attrezzata con parcheggi, possibilità di nismo invernale: su Mucrone, Argimonia e Monte del Biellese Carisey e prosegue fino al Colle della Lace, storica Un lungo itinerario ad anello, ben segnalato, Tappa 23: Pralungo - Miagliano La Grande Traversata delle Alpi, di particolare interesse pernottamento, ristoranti, bar, tavole calde, negozi, Mars sono numerose le vie attrezzate per effet Oropa Biella Tappa 24: Miagliano Andorno Micca Tappa C. Dal Santuario di San Giovanni via di collegamento tra Biellese, Canavese e Valle Le montagne biellesi offrono svariate Le opportunità per gli appassionati di sport Cossila - Strada dellAntua 2 che si svolge in gran parte a quote moderate per gli amanti dei trekking alpini, è un itinerario escursio Tappa 3. Dal Rifugio della Vecchia al scuola e noleggio sci da fondo. tuare in sicurezza questa attività. Comune di Biella Santuario di Oropa Tappa 25: Andorno Micca - La Colma (Biella) nistico che unisce larco alpino occidentale del Piemonte dAndorno al Santuario di Oropa. -

Piano Ispezione Mensile Degli Impianti a Consuntivo Rete Di Distribuzione

PIANO ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO RETE DI DISTRIBUZIONE (rif. Art.12 - comma 12.1 - lettera e) delibera ARERA n.574/13) ANNO 2019 MESE Novembre Comune Cod. Denominazione Impianto Descrizione Via - Piazza - Strada AP/MP BP (ARERA) Acquaviva Collecroce 114209 Castelmauro-Montecilfone-Palata V Olmo X Acquaviva Collecroce 114209 Castelmauro-Montecilfone-Palata Con Purgatorio X Alagna 36423 Tromello Vco Portone X Alagna 36423 Tromello V Tessera X Alagna 36423 Tromello V Suor Mas.Albani X Alagna 36423 Tromello V Stricciola X Alagna 36423 Tromello V Roma X Alagna 36423 Tromello V Pollini X Alagna 36423 Tromello V Necisso X Alagna 36423 Tromello V Montello X X Alagna 36423 Tromello V Dante X Alagna 36423 Tromello V Caimi X Alagna 36423 Tromello Loc Madonnina X Alagna 36423 Tromello Cso Vittorio Veneto X Alagna 36423 Tromello Cso Salvadeo X Alagna 36423 Tromello Csn Passerella X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte Vco Monte Santo X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte Vco Galilei X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte Vco Fermi X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte Vco Donizetti X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte Vco Castello X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte V Zerra X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte V Xx Settembre X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte V Xi Febbraio X Albano Sant'Alessandro 114174 Bolgare-Albanosa-Ante-Corte V Volta X Albano Sant'Alessandro -

Escursionista

Aqno IV — TORINO, 29 AGOSTO 1902 — Num. 9 j» IJ:' Escursionista -<>^)J^»^0«- SOMMARIO. /. Programma della gifa Socia/e alla Cima di Bard, — 2. Rvgoìamcìito inttrno, — 3. Comunicati della Direzione. 4. Cima di Bo, 8"^ Escursione sociale, 7-8 Settembre 1902. noNCENisio - cim DI DIW E QiusfìiCT (•. • •m ITINERARIO. 7 Settembre, — Torino (P. N.) partenza ore 5,20 - Siisa arrivo ore 7,45 - Colazione in treno - Partenza in vettura pel piano del Mon- cenisio (m. 1934) - Arrivo ore 13 - Per pranzo ore 2 - Passeggiata al colle del Piccolo Moncenisio, oppure passeggiata intorno al lago - Ri- torno all'Ospizio ore 18,30 - Cena ore IQ - Pernottamento. 8 Settembre. — Sveglia ore 4 - Colazione - Partenza dall'Ospizio ore 5 - Crin - Rivers di dietro ore 6 - Frasere basse - Frasere alte - Strada militare del Malamot (Km. (> dal Variscllo) ~ Bivio dei barac- camenti Giaset (m. 2650) - Lago Bianco (Vallone Giaset) ni. 2617, ore 7,30 - Cima di Bard ore 9,30 - Per refezione ore i - M. Giusalet ore I I - Ritorno stessa strada al Moncenisio ore 14,45 ~ P^'anzo ore 15 - Partenza in vettura per Susa ore 17,45 - Susa partenza ore 20,2 - Torino ore 22,12. Ore di marcia effettiva i*' giorno ore 3-2" giorno ore 8,30. Spesa viaggio andata e ritorno L. 4,40. » da versarsi a mano dell'Amministratore L. 23 (vedi avv. 3^). L^ESCURSIONISTA AVVERTENZE. 1. Le iscrizioni si ricevono presso la Sede sociale (via Maria Vittoria, 19). tutte le sere dei giorni non festivi fino al 5 p. v. Settembre. 2. L'escursione avrà luogo qualunque tempo faccia alla partenza. -

Sentieri Biellesi 2004

Sommario Editoriale 8 Commiato 9 Saluto 11 In memoria di un amico 12 A Gianpiero 14 Sede sociale 15 Itinerari di Fulvio Chiorino 16 Dalla Madonnina Nera di Oropa ai piedi del Cervino 32 Wilderness biellese 39 Gita sociale alle Rive Rosse di Curino 44 Bric Paglie 47 I Carët di Camandona 49 Sentieri sul Monte Casto 53 GTB - Seconda tappa 58 I circuiti della Frazione Chiavolino 65 Le bombe vulcaniche 67 Il sentiero della canapa 68 In cammino sulla Serra 72 Dove osano le piante 75 Come compresi il Vangelo 76 Mi ritorna in mente 81 Caratteristiche geologiche e geomorfologiche del Biellese 83 Per un inventario dei sentieri interrotti 88 Tra camosci e stambecchi, attenti alle volpi! 95 Spigolature 97 Gianinetto AE 100 Ringraziamenti 102 In redazione, Franco Frignocca. © Copyright 2000 C.A.S.B. Tutti i diritti riservati. Testi e fotografie contenuti in questa pubblicazione non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, senza Autorizzazione degli autori tramite la C.A.S.B., che benvolentieri la rilascerà previo impegno della citazione dell’au- tore e della pubblicazione. Si prega di fare richiesta scritta. La responsabilità sul contenuto degli articoli firmati ricade sui rispettivi autori Notiziario della C.A.S.B. n. 21 - Giugno 2004 Recapito postale: c/o CAI - Via Pietro Micca, 13 - 13900 Biella Tipolitografia Elle.Esse - Biella - Via Salita Riva, 3 7 Editoriale Nell’assemblea generale tenutasi nel Giugno 2003 il nostro presidente e fondatore della CASB, ing. Leonardo Gianinetto, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimis- sioni. L’assemblea ha demandato la nomina del nuovo presidente al Consiglio Direttivo che, successivamente riunitosi, ha eletto il sig. -

Sentieri Del Biellese Notiziario N

Sentieri del Biellese Notiziario n. 36 per l’anno 2019 proposto dalla Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese Cave della Balma anno 1960 Rialmosso - macina della canva Rialmosso - macina della canva Oriomosso - arco..baleno Masserano - fraz. Sossi Oriomosso Alpe Cusogna - abete bianco Sommario Lettera ai soci .............................................................. 3 Notiziario 2019 ........................................................... 5 Assemblea 15/04/2019 ................................................ 7 Valsessera - abete bianco dell’Alpe Cusogna ................. 8 Per riscoprire “i santi sui muri” .................................... 13 Itinerario dipinti Graglia ........................................... 15 Alla ricerca della Cascina Campo ............................ 18 Amarcord - Vallone delle Cime Bianche .................. 20 Una storia dimenticata ............................................ 22 Inaugurazione sentiero Bose - Parete Est Mucrone ... 24 Escursione di primavera in Valsessera ....................... 27 Il Mont Barbeston ................................................... 29 Cossato, città bucolica di un poeta italo-americano .. 34 Bambino dalle guance rosse ..................................... 37 Gita al Colle Cunetta .............................................. 44 Itinerario dipinti Bioglio ......................................... 45 Il mondo di Gianni ................................................. 48 Madonna di Oropa e Madonne Nere in Europa ...... 52 Peregrinatio Mariae ................................................ -

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli

ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI BIELLA LISTINO 2019 RILEVAZIONE ANNO 2018 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione OSSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI BIELLA – RILEVAZIONE 201 8 Hanno collaborato alla formazione del listino GIOVANNI GRIFFA, ingegnere, attualmente libero professionista. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, tra l’altro direttore degli uffici provinciali di Asti ed Alessandria, direttore degli uffici regionali della Liguria , del Piemonte e della Valle d’Aosta. Oltre a svolgere numerosi incarichi presso l’Amministrazione Finanziaria, è stato più volte componente della Commissione Provinciale Espropri. Ha svolto incarichi professionali di consulenza estimale e tecnica presso diversi Enti Pubblici. È Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Asti dal 1990. ANTONIO IOVINE, ingegnere libero professionista consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente membro della Commissione Provinciale espropri di Roma. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per formazione in materia di estimo, espropriazioni e catasto. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. Altresì, l’uso dei dati riportati nel listino presuppone una autonoma e preventiva condivisione degli stessi da parte dell’utilizzatore, con assunzione diretta di ogni responsabilità che ne dovesse derivare dall’uso medesimo. -

Ana Associazione Nazionale Alpini

BOLLETTINO - Poste italiane Spa - Sped. in. A.P. 70% (Novara / Biella) - Autorizzazione Tribunale di Biella n° 31 del 07-01-1951 - Anno 69° N 1 - MARZO 2018 A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - TRIMESTRALE DELLA SEZIONE DI BIELLA Sede Sezionale: Via Ferruccio Nazionale, 5 - 13900 BIELLA - tel. 015406112 - fax. 0158401493 - http://www.anabiella.it - E-mail: [email protected] Direzione e Redazione Tücc’ Ün: Via Ferruccio Nazionale, 5 - 13900 BIELLA - E-mail: [email protected] - [email protected] Fulcheri presidente per acclamazione 2 MARZO 2018 Tücc’ Ün Assemblea Sezionale Biella Ermanno Germanetti i chiama “ordinaria” per defi - nizione, sulla base dei punti all’ordine del giorno. Eppure, se non a carattere straordina- rio, l’assemblea dei delegati del 18 febbraio è stata di certo S alquanto speciale. La relazione morale del Pre- sidente, quella fi nanziaria del tesoriere, la quota sociale, la prossima adunata na- zionale di Trento e via discorrendo sono state illustrate a una platea di alpini mo- tivata e attenta. Ma la rielezione per ac- clamazione di Marco Fulcheri, proposta da Ugo Carta Fornon, alla guida della Sezione, è stata un momento inatteso, mai visto, piacevolissimo e la sorpresa di Marco si è mescolata visibilmente con l’emozione. E questo subito, all’inizio, prima ancora di entrare nel merito degli argomenti. remoto dell’agosto 2016 ha segnato l’inizio di un nuovo Istruzione Superiore “Gae Aulenti” di Biella. Il saluto alla Bandiera e la memoria degli grande sforzo umanitario per l’ANA, trasformatosi in opere Centro Studi (Filippo De Luca) Relazionata la moltepli- “andati avanti”, con una preghiera spe- di edilizia polifunzionale nelle località più colpite (Arquata ce attività e il fermento crescente degli interessi collegati: ciale letta da don Remo: il rituale alpino del Tronto, Accumoli). -

Piano Ispezione Mensile Degli Impianti a Consuntivo Rete Di Distribuzione

PIANO ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO RETE DI DISTRIBUZIONE (rif. Art.12 - comma 12.1 - lettera e) delibera ARERA n.574/13) ANNO 2018 MESE Dicembre Comune Cod. Denominazione Impianto Descrizione Via - Piazza - Strada AP/MP BP (ARERA) Acuto 34225 Acuto V Prenestina X Acuto 34225 Acuto V Gramsci A. X Acuto 34225 Acuto V F.Lli Cervi X Acuto 34225 Acuto V Dei Villini X X Acuto 34225 Acuto V Colle X Acuto 34225 Acuto V Calvario X Acuto 34225 Acuto Lgo Selce X Aielli 35529 Aielli Loc Margine X Alatri 38003 Veroli-Frosinone V Valle Carcara X Alatri 38003 Veroli-Frosinone V S.Valentino X Alatri 38003 Veroli-Frosinone V Monte Castello X Alatri 38003 Veroli-Frosinone V Della Croce X Alatri 38003 Veroli-Frosinone V De Cosciano X Albairate 34401 Milano Ii V S.Maria X Albonese 36539 Borgolavezzaro Vco Manzoni X Albonese 36539 Borgolavezzaro Vco Galilei X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Vittorio Veneto X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Negrone Manara X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Marconi X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Iv Novembre X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Grocco X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Bilancia X X Albonese 36539 Borgolavezzaro V Battisti X X Albonese 36539 Borgolavezzaro Pza Martiri Liberta X Albonese 36539 Borgolavezzaro Pza Garibaldi X Alvito 37090 Fontechiari X Amandola 114076 Force Con Comunanza E Amandola Vil Casa Tasso X Anagni 113864 Anagni San Bartolomeo X Anagni 113864 Anagni San Bartolomeo V S.Bartolomeo X Anagni 113864 Anagni San Bartolomeo Con Cangiano X Ancarano 36496 Torano Nuovo Con Villa Bizzarri