Assessoria De Imprensa Do Gabinete

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Catálogo De Livros Disponíveis Para Empréstimo (Ordenado Por Sobrenome Do Autor Principal)

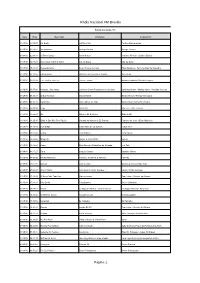

Utilize o comando Ctrl+f e busque por palavra da autoria ou título da publicação catálogo de livros disponíveis para empréstimo (ordenado por sobrenome do autor principal) A Autoria Título Imprenta A atualidade de Paulo (A) atualidade de Paulo Freire : Curitiba: CRV, 2015 Freire frente aos desafios do século XXI A economia política da (A) economia política da Belo Horizonte: Autêntica, mudança mudança : os desafios e os 2003 equívocos do início do governo Lula A guerra do Brasil (A) guerra do Brasil : a São Paulo: Textonovo, 2000 reconquista do Estado Brasileiro: um conjunto de propostas para inserir o Brasil na luta contra o sistema de dominação. A internacional do (A) internacional do capital São Paulo: Fundação Perseu capital financeiro financeiro Abramo, 2014 A luz (imagem) de (A) luz (imagem) de Walter São Paulo: Caixa cultural, Walter Carvalho Carvalho : 2 a 15 de outubro [2014] de 2014 A nova configuração (A) nova configuração mundial São Paulo: Paz e Terra, 2008 mundial do poder do poder A nova contabilidade (A) nova contabilidade social : São Paulo: Saraiva, 2007 social uma introdução à macroeconomia A outra margem do (A) outra margem do ocidente São Paulo: Companhia das ocidente Letras, 1999 A paixão pelos livros (A) paixão pelos livros Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2004 A periferia grita (A) periferia grita : mães de São Paulo: Movimento Mães maio: mães do cárcere de Maio, [201-] A questão Jerusalém (A) questão Jerusalém Brasília: Stephanie gráfica e editora ltda, 1999 A vastidão dos mapas (A) vastidão dos mapas : arte São -

Planilha Musical Setembro 2017 Empresa Brasil De

PLANILHA MUSICAL SETEMBRO 2017 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC RAZÃO SOCIAL: CNPJ: NOME FANTASIA: RÁDIO NACIONAL FM DIAL: 96.1 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF EXECUÇÃO DATA HORA DESCRIÇÃO INTÉRPRETE COMPOSITOR GRAVADORA MECÂ AO VIVO NICO 01/09/2017 00:09:50 MAD 002 - BLOCO 10 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:24:44 MAD 002 - BLOCO 11 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:40:50 MAD 002 - BLOCO 12 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:54:55 MAD 002 - BLOCO 13 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 01:09:54 CORAÇÃO BOBO ALCEU VALENÇA ALCEU VALENÇA X 01/09/2017 01:13:33 ULTRALEVE BADI ASSAD BADI ASSAD X 01/09/2017 01:17:09 APRENDENDO A MEXER PAULO PAULELLI PAULO PAULELLI X 01/09/2017 01:20:05 MIL RAZÕES /2016 TIAGO IORC TIAGO IORC / DANI BLACK X 01/09/2017 01:24:08 SOSSEGO TIM MAIA TIM MAIA X 01/09/2017 01:27:55 QUEREM ACABAR COMIGO TITÃS ROBERTO CARLOS X 01/09/2017 01:31:31 IRMÃOS CORAGEM SANDRA DUAILIBE NONATO BUZAR / PAULINHO TAPAJÓS X 01/09/2017 01:34:57 PRA QUE DISCUTIR COM MADAME? ARRANCO DE VARSÓVIA HAROLDO BARBOSA / JANET DE X ALMEIDA 01/09/2017 01:38:37 SONHO DE UM BANDOLIM CHORO LIVRE JUVENTINO MACIEL X 01/09/2017 01:42:45 NADA SERÁ COMO ANTES MILTON NASCIMENTO & BETO GUEDES MILTON NASCIMENTO / RONALDO X BASTOS 01/09/2017 01:46:10 MARESIA ADRIANA CALCANHOTTO PAULO MCHADO / ANTÔNIO CICERO X 01/09/2017 01:50:16 TERRA DO VERDE WILSON TEIXEIRA WILSON TEIXEIRA X 01/09/2017 01:53:58 SAMBA DA BÊNÇÃO MARIA BETHÂNIA BADEN POWELL / VINICIUS DE MORAES X 01/09/2017 01:57:00 EM PAZ 5 A SECO E MARIA GADÚ RAFAEL ALTÉRIO / PEDRO ALTÉRIO / X RITA ALTÉRIO 01/09/2017 02:00:47 -

“Contra a Censura, Pela Cultura”: a Construção Da Unidade Teatral E a Resistência Cultural (Anos 1960) Passeata Contra a Censura

“Contra a censura, pela cultura”: A construção da unidade teatral e a resistência cultural (anos 1960) Passeata contra a censura. Fotografia. 1968. Passeata Miliandre Garcia Doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Profes- sora do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Autora de Do teatro militante à música engajada: a experiência do CPC da UNE (1958-1964). São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007. [email protected] “Contra a censura, pela cultura”: A construção da unidade teatral e a resistência cultural (anos 1960) “Against censure, for culture”: the construction of the theatrical unit and cultural resistance against military dictatorship in Brazil Miliandre Garcia Resumo: Abstract: Na década de 1960, a ascensão militar in the 1960s, the arrival of military power ao poder estatal e o recrudescimento and increasing censorship created a succes- da censura propiciaram uma sucessão sion of protests opposing the military regi- de manifestações de oposição ao regi- me in culture. In the institutional aspect, me no campo da cultura. No aspecto attention had to implement a plan of centra- institucional, destacou-se a concreti- lization of censorship during the 1960s, the zação de um plano de centralização issue of new legal instruments since 1965 da censura no decurso dos anos 1960, and the administrative restructuring of the a edição de novos instrumentos legais instances of censorship during the 1970s. a partir de 1965 e a reformulação ad- In the artistic sphere, was organized the ministrativa das instâncias censórias campaign “Contra censura, pela cultura”, durante a década de 1970. No setor as well as the realization of a general strike artístico, projetaram-se a organização of the theaters in 1968. -

Arnaldo Cohen

Os melhores CDs do mês • Papo de violoncelo com Yo-Yo Ma Alan Gilbert • Diana Damrau, a rainha das noites de ópera CONCERTOGuia mensal de música clássica Dezembro 2009 ROTEIRO MUSICAL LIVROS • CDs • DVDs ENTREVISTA Lígia Amadio PALCO Paulo Maron ATRÁS DA PAUTA por Júlio Medaglia MINHA MÚSICA João Silvério Trevisan VIDAS MUSICAIS Alexander von Zemlinsky TEMPORADAS 2010 Sociedade de Cultura Artística Arnaldo Cohen R$ 9,90 No auge da carreira, pianista fala de sua trajetória e dos desafios do grande repertório romântico ISSN 1413-2052 - ANO XV Nº 157 1413-2052 ISSN FESTIVAL LEO BROUWER XII FESTIVAL VIRTUOSI Grandes violonistas participam do Cidades de Recife e Olinda recebem II Festival Internacional de Violão Festival Internacional de Música Prezado Leitor, Arnaldo Cohen é um dos músicos mais queridos do público brasileiro. Mesmo não tendo sido uma criança prodígio como sempre alardeiam os currículos pianísticos – Cohen formou-se tarde, em compensação logo em dois instrumentos, violino e piano, e em engenharia –, o artista possui uma técnica apuradíssima e se destaca como um dos pianistas mais brilhantes da atualidade. Nosso colaborador Leonardo Martinelli conversou com Arnaldo Cohen para descobrir a sua relação com os grandes compositores do Romantismo. Entre concertos no Canadá, Estados Unidos e Brasil, Cohen falou de suas convicções e da recusa de um convite para gravar com a Deutsche Grammophon no início de sua carreira, como você poderá ler em nossa reportagem de capa na página 28. Outra destacada musicista (que, aliás, também frequentou a escola de engenharia) é a maestrina Lígia Amadio. Em conversa com Camila Frésca, Amadio – que é regente titular FOTO: CARLOS GOLDGRUB da Sinfônica de Campinas e da Osusp – falou de sua formação, de sua carreira e dos planos que tem para o futuro (página 20). -

O Brasil Descobre a Dança Descobre O Brasil

O TALHO NA CMESMIE Os milênios pertencem a ordenações soberanas. Conversas de fim de século geralmente tratam de momentos críticos e decisões irrevogáveis. As de agora, sopram prováveis e variados holocaustos, mas também diversas possibilidades de redenção. Clamam por urgências ecológicas, pela atenção com a saúde pessoal e do planeta; redimensionam questões nacionais, uma vez que as novas tecnologias de informação estão desenhando um mundo por conhecer. Qual o figurino indicado para uma troca de milênio? O motor do ato, aqui, se impele dos traços nascidos nos últimos anos deste 1900, mas não marcha nas hostes milenaristas (como se comportar perante os três zeros das datas que serão cabeçalhos de nossa futura correspondência? Zero-pai, zero-filho, zero-espírito santo, como diz Peter Sloterdijk?). Nem se abriga nas dobras amigáveis de uma historiografia oficial, cronológica na sua seqüência linear. Primeiro, porque ela não está sequer escrita. E depois, singrar outras faces em paisagens conhecidas é o que abre o breu. Na ausência de pernas, cavalgaremos com a ciência. Ciência: do que se desprende o nosso cotidiano. Às vezes, nem atentamos para sua presença. Distraídos, continuamos pensando que se trata de exclusividade de laboratório de cientista. Mas não. Escolher uma hipótese (por que uma, aquela, e não qualquer outra?), testá-la indutivamente e, em seguida, elaborar uma dedução a respeito das conclusões obtidas é o que cada um de nós faz a cada dia quando, por exemplo, abre a janela e escolhe com que roupa vai sair de casa. O ponto de partida, a idéia básica do trabalho, se centra num fenômeno tipicamente brasileiro conhecido por Ballet Stagium. -

MÁRIO TAVARES: a Música Como Arte E Ofício BIOGRAFIA E CATÁLOGO DE OBRAS

1 André Cardoso MÁRIO TAVARES: a música como arte e ofício BIOGRAFIA E CATÁLOGO DE OBRAS Rio de Janeiro Academia Brasileira de Música 2019 DIRETORIA Presidente – João Guilherme Ripper Vice-presidente – André Cardoso 1o Secretário – Manoel Corrêa do Lago 2o Secretário – Ernani Aguiar 1o Tesoureiro – Ricardo Tacuchian 2o Tesoureiro – Turibio Santos CAPA E PROJETO GRÁFICO Juliana Nunes Barbosa REVISÃO DO TEXTO Valéria Peixoto EQUIPE ADMINISTRATIVA Diretora executiva - Valéria Peixoto Secretário - Ericsson Cavalcanti Bibliotecária - Dolores Brandão Alessandro de Moraes Sylvio do Nascimento 35 Todos os direitos reservados ACADEMIA BRASILEIRA DE MÚSICA Rua da Lapa 120/12o andar cep 20021-180 – Rio de Janeiro – RJ www.abmusica.org.br [email protected] SUMÁRIO Abreviaturas ............................................................................... 08 Siglas ............................................................................................. 10 Apresentação ............................................................................... 13 Introdução .................................................................................. 15 MÁRIO TAVARES: A MÚSICA COMO ARTE E OFÍCIO BIOGRAFIA E CATÁLOGO DE OBRAS 1- Ascendência e anos de formação................................... 17 2- Profissional no Rio de Janeiro: o violoncelo e a composição..................................................29 3- Na Rádio MEC: a regência e a música brasileira....... 38 4- A afirmação como compositor........................................ 54 5- No -

Histórias E Causos Do Cinema Brasileiro

Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Betse de Paula São Paulo, 2010 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Governador Alberto Goldman Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Coordenador Geral Rubens Ewald Filho No Passado Está a História do Futuro A Imprensa Oficial muito tem contribuído com a sociedade no papel que lhe cabe: a democra- tização de conhecimento por meio da leitura. A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas nela abordados, como biografias de atores, di- retores e dramaturgos, são garantia de que um fragmento da memória cultural do país será pre- servado. Por meio de conversas informais com jornalistas, a história dos artistas é transcrita em primeira pessoa, o que confere grande fluidez ao texto, conquistando mais e mais leitores. Assim, muitas dessas figuras que tiveram impor- tância fundamental para as artes cênicas brasilei- ras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo o nome daqueles que já partiram são frequente- mente evocados pela voz de seus companheiros de palco ou de seus biógrafos. Ou seja, nessas histórias que se cruzam, verdadeiros mitos são redescobertos e imortalizados. E não só o público tem reconhecido a impor- tância e a qualidade da Aplauso. Em 2008, a Coleção foi laureada com o mais importante prêmio da área editorial do Brasil: o Jabuti. Concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a edição especial sobre Raul Cortez ganhou na categoria biografia. Mas o que começou modestamente tomou vulto e novos temas passaram a integrar a Coleção ao longo desses anos. -

Mulheres Dos Deuses: For~A, Transe E Paixao Foto: Gildo Lima

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ARTES MESTRADO EM ARTES CENICAS 0 PROCESSO PINA-BAUSCHIANO COMO PROVOCA(:AO A DRAMATURGIA DA MEMORIA LICIA MARIA MORAIS SANCHEZ Este exemplar e a reda;;ao final da ndida pel a Sra. Licia Maria Dissertac;:ao apresentada ao Curso de e aprovada pela Comissao Mestrado em Artes do Instituto de Artes da em 16/08/2001 UNICAMP como requisito parcial para a \, c...:.\---~'~1 obtenc;:ao do grau de Mestre em Artes ·-~---"- -:::- - rl C. Cenicas, sob a orientac;:ao do professor Doutor Marcio Aurelio Pires de Almeida. CAMPINAS - 2001. FICHA CATALOGRAfiCA ELABORADA PELA BffiLIOTECA CENTRAL DA UI\'ICAMP Sanchez, Ucia Maria Morais. Sa55p 0 processo Pina-bauschiano como provocaQii.O a dramaturgia da memoria I Ucia Maria Morais Sanchez.--Campinas, SP: [s.n.], 2001. Orientador: Marcia Aurelio Pires de Almeida DissertaQii.O (mestrado)- Universidade Estadual de Campinas, Institute de Artes. 1. Bausch, Pina- lnfluencia. 2 Stanislavski, Konstantin, 1863-1938 - lnfluencia. 3. Dramaturgia. 4. Memoria. I. Almeida, Marcia Aurelio Pires de II.Universidade Estadual de Campinas. lnstituto de Artes. Ill. Titulo. A Carlos Ramon, meu parceiro de cria<;ao e permanente colaborador. A Micaela, minha filha, e a Elza, minha tia-mae que me iniciou na arte. AGRADECIMENTOS A Pina Bausch, que compartilhou sua genialidade criadora. Aos professores Jean Cebron e Hans Ziillig, mestres de incomum competencia na transmissao das tecnicas de danqa moderna. A todos os mestres que transmitiram os conteiidos tecnicos e filos6ficos da nossa forma~ao. A grande amiga Julie Shanahan, e a todos os companheiros do Wuppertal. Ao orientador, Marcia Aurelio Pires de Almeida, pelo equilibria, sabedoria e sensibilidade artfstica da sua orientaqao. -

Terra Em Transe a Busca Da Re Construção De Uma Identidade

TERRA EM TRANSE: A BUSCA DA (RE) CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE JEFERSON CARVALHO MATEUS 1 RESUMO A invenção do cinema no final do século XIX gera fascinação pelo movimento das imagens, das fotografias e renasce no homem o imaginário sobre a sua existência e seus sonhos. O cinema e a história possuem uma perspectiva histórico-dialética, pois os filmes são documentos históricos e têm um discurso sobre a história. A presente pesquisa tem assim como objetivo discutir o filme Terra em Transe de Glauber Rocha (1967), justamente porque retrata o período militar e podem nos fornecer muitos aspectos a serem questionados como o político, a economia e a sociedade do referente período. Para sua elaboração utilizarei obras bibliográficas de autores como Rocha (1981), Almeida (2009), Pinto (2006), dentre outros, além da análise do filme. Palavras-chave: cinema, ditadura, produção nacional, repressão. INTRODUÇÃO O cinema é uma invenção que propagou-se pelo mundo e tornou-se uma forma de expressão, onde em suas diversas fases, destaca-se o Cinema Novo que nasceu em 1952 no Brasil, com uma linguagem despojada e adequada à realidade social que serviu de divertimento e análise para a existência socioeconômica, a cultural, e como mecanismo de contestação social. Este período foi marcado pelo autoritarismo político dos militares com um governo fundado no poder de dominação, veto aos direitos estabelecidos pela Constituição, perseguição política, opressão policial e militar, à censura aos canais de informação, à produção cinematográfica e à música. Os militares queriam passar para a população a ideia que o país estava em ordem sem muitas possibilidades de revolta da sociedade civil como os camponeses, estudantes, movimentos ideológicos de esquerda (luta armada, e ações sindicais). -

Rádio Nacional Fm De Brasília

Rádio Nacional FM Brasília RÁDIO NACIONAL FM Data Hora Descrição Intérprete Compositor 01/09/16 00:02:27 For Emily Luiz Eça Trio Pacífico Mascarenhas 01/09/16 01:56:02 Ser Brasileiro George Durand George Durand 01/09/16 02:54:31 A Última Dança Paula Nunes Vanessa Pinheiro / Lidiana Enéias 01/09/16 04:01:21 Uma Gaita Sobre O Morro Edu da Gaita Edu da Gaita 01/09/16 05:00:26 Pressentimento Grupo Toque de Salto Elton Medeiros / Hermínio Belo de Carvalho 01/09/16 06:00:56 Fita Amarela Martinho da Vila & Aline Calixto Noel Rosa 01/09/16 06:03:38 Tim Tim Por Tim Tim Leonel Laterza Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques 01/09/16 06:07:43 Verdade, Uma Ilusão Carlinhos Brown/Paralamas do Sucesso Carlinhos Brown / Marisa Monte / Arnaldo Antunes 01/09/16 06:11:31 O Que Se Quer Marisa Monte Marisa Monte / Rodrigo Amarante 01/09/16 06:14:12 Geraldofla Mário Adnet & Lobão Mário Adnet / Bernardo Vilhena 01/09/16 06:18:14 Pagu Maria Rita Rita Lee / Zélia Duncan 01/09/16 06:22:27 Ela Gilberto Gil & Moska Gilberto Gil 01/09/16 06:25:16 Onde A Dor Não Tem Razão Mariana de Moraes & Zé Renato Paulinho da Viola / Elton Medeiros 01/09/16 06:29:06 Dois Cafés Tulipa Ruiz & Lulu Santos Tulipa Ruiz 01/09/16 06:32:46 Lenha Zeca Baleiro Zeca Baleiro 01/09/16 06:36:42 Milagreiro Djavan & Cássia Eller Djavan 01/09/16 06:42:26 Capitu Zélia Duncan & Hamilton de Holanda Luiz Tatit 01/09/16 06:47:27 Terra Caetano Veloso Caetano Veloso 01/09/16 06:53:55 Pavão Misterioso Ednardo, Amelinha & Belchior Ednardo 01/09/16 06:57:56 Estrelar Marcos Valle Marcos & Paulo Sérgio Valle 01/09/16 -

Brinca Alice Caymmi Sobre Carreira

O DIA I DOMINGO, 10.1.2021 D MULHER 3 IGOR REIS/DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO eta de Dorival Caym- mi e sobrinha de Nana NCaymmi, Alice carrega um sobrenome de peso. Mas isso não afeta a originalida- ‘Ousadia é de dessa cantora e composi- tora de 30 anos. Seu mais re- cente trabalho, a regravação da música ‘Me Leva’, sucesso especialidade atemporal de Latino, mostra a irreverência musical da artis- ta que transita da MPB e pop até o funk melody e a música da casa’, brinca eletrônica. “Ousadia é uma especia- lidade da casa. Nunca tive medo de fazer nada e se tives- Alice Caymmi se, eu nem sairia de casa para trabalhar, afinal, sou neta de Dorival Caymmi...”, reflete Ali- ce sobre a pressão e os ques- sobre carreira tionamentos sobre a família ilustre, que não costuma dar pitacos em seus trabalhos. Cantora carioca, de 30 anos, regravou o funk melody “São as pessoas que falam muito desse assunto e eu sei ‘Me Leva’, com sua sonoridade pop-eletrônica foi lançada em dezembro e fei- muito doida”, brinca. ta em parceria com a produtora curitibana Vivian Kuczynski, EXPECTATIVAS PARA 2021 de apenas 17 anos. Alice afirma que reage bem às crises e isso não foi diferente ORIGINALIDADE em 2020. O período de isola- A regravação é uma home- mento social foi um momento nagem a versão original, que de criação, tanto na música marcou a década de 90, mas como na pintura, que permi- também reforça a identidade tiu renovação a nível pessoal da cantora, que é reconhecida e artístico. -

Carlos Moraes

Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura apresentam CARLOS MORAES são paulo companhia de dança | figuras da dança Régua, compasso e inquietação Há cerca de 10 anos, durante uma entrevista, conversando sobre as transformações que o fim da década de 1990 parecia apontar para a dança cênica na Bahia, Carlos Moraes respondeu: “Ah, meu filho, já se foi o tempo...” – e falou com entusiasmo sobre episódios e circunstâncias que presenciou e viveu em Salvador, desde que chegara à cidade para, temporariamente, dar aulas de balé clássico às moçoilas das famílias abastadas da cidade. E foi falando, falando, sem esboçar nenhuma nostalgia, rememorando desde aquele 1971, ano inaugural dos seus trabalhos na capital baiana, até os dias em que estávamos. Foi falando, citando, a uma lembrança, ia e voltava, sem se preocupar com rigor cronológico, mas encadeando fatos de tal maneira que se podiam estabelecer firmes ou sutis associações. Mas a frase permaneceu mais forte, “já se foi o tempo”. De certa forma, ela simbolizava aquela expressão à qual > Carlos Moraes e Marlene Belardi, Theatro Municipal do Rio de Janeiro (foto: acervo do artista) << [capa] Carlos Moraes, década de 1970 (foto: acervo do artista) recorremos para lamentar ou glorificar algo que se perdeu entre épocas, um valor, um comportamento, um desejo, um sintoma social ou individual, não importa se essa divisão de tempo é mais ou menos nítida. No caso do professor, maître de ballet, coreógrafo e diretor Carlos Moraes, o limite era, sim, nítido. A partir da sua ida para a Bahia – que, de temporária, dura até os dias de hoje –, o ensino da dança clássica e a concepção da dança cênica sofreram grandes alterações, com reverberações no campo sociocultural.