(PFE) Au Niger Socio-Anthropologie D’Une Intervention À Base Communautaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

From the First Hour of Life: Making the Case for Improved Infant and Young Child Feeding Everywhere 5 LIST of ABBREVIATIONS

FROM THE FIRST HOUR OF LIFE Making the case for improved infant and young child feeding everywhere FROM THE FIRST Making the case for improved infant and young child feeding HOUR OF LIFE everywhere © United Nations Children’s Fund (UNICEF) October 2016 Permission is required to reproduce any part of this publication. Permissions will be freely granted to educational or non-profit organizations. Please contact: UNICEF Data and Analytics, Division of Data, Research and Policy and Nutrition Section, Programme Division 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA email: [email protected] ISBN: 978-92-806-4852-2 For the latest data, please visit: http://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/ Photograph Credits: On the cover: © UNICEF/UNI117172/Pirozzi FROM THE FIRST HOUR OF LIFE Making the case for improved infant and young child feeding everywhere Acknowledgements This report was prepared by UNICEF’s Data & Analytics Section, Division of Data, Research, and Policy in collaboration with Nutrition Section, Programme Division. REPORT TEAM Authors Additional support was provided by the Nutrition Section, Programme Division: Division of Data, Research, and Policy: Attila France Bégin, Maaike Arts, Jessica White, David Hancioglu, Priscilla Idele, Tom Slaymaker, Karoline Clark, Tin Tin Sint, Irum Taqi, Diane Holland Hassfurter, Anshana Arora, Robert Bain, Danzhen You, Lucia Hug, Agbessi Amouzou, Liliana Carvajal, Data and Analytics Section, Division of Khin Wityee Oo, Sasmira Matta, Rachel Riegelhaupt, Data, Research and -

Menstrual-Hygiene-Management-–-The

MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT: THE EXPERIENCE OF NOMADIC STUDY AND SEDENTARY POPULATIONS IN NIGER Menstrual hygiene management: the experience of nomadic and sedentary populations in Niger Regions of Maradi, Tahoua, Tillabéri and Zinder UNIVERSITY OF YAOUNDÉ II TRAINING AND DEMOGRAPHIC RESEARCH INSTITUTE (IFORD) This study was undertaken as part of the Joint Programme on Gender, Hygiene and Sanitation. It is the result of beneficial collaboration between WSSCC, UN WOMEN and IFORD. WSSCC and UN Women do not share responsibility for the data which were collected by the team at IFORD. Research team Scientific Coordinator Assistant Researchers Pr Honoré Mimche, sociologist Dr Moïse Tamekeng, sociologist Maxime Tiembou Noumeni, demographer Lead Researcher Dr Blaise Nguendo Yongsi, epidemiologist Review editors Rockaya Aidara, policy specialist Dr Mbarou Gassama Mbaye, economist Acknowledgements We would like to express our gratitude to the following • Mr Souley Abdoulaye, from the research institute individuals and organizations: LASDEL and the action research centre CRAMS, for his help facilitating the operational phase of this study; • WSSCC for the financing of this study • the people in the regions visited during the study, in- • the Niamey UN Women Office Team, especially Beatrice cluding administrative officials and traditional/reli- Eyong and Maimouna Seyni, for their warm welcome gious leaders, as well as local officials, who welcomed and support for the smooth running of field activities; the survey teams and provided information; • the WSSCC team in Geneva, especially Mrs Archana • the women, girls, men and boys for making themselves Patkar and Mr Anthony Dedouche for their technical available and for their active, voluntary participation in support, with regard to methodology, subject expertise, this study; as well as to those who contributed to the editing, trans- • the team of interviewers who gathered the information. -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -

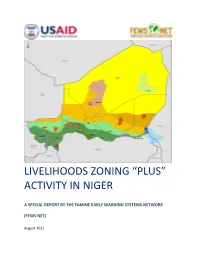

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Rapport Mensuel De Monitoring De Protection

RAPPORT MENSUEL DE MONITORING DE PROTECTION Région de Maradi | Mars 2021 Chiffres clés: I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection En cette fin du premier trimestre de l’année 2021, la situation Incidents de protection sécuritaire reste préoccupante dans la région de Maradi, en raison des attaques régulières conduites par des groupes armés non 58 Incidents de protection rapportés étatiques (GANEs) dans les villages et hameaux frontaliers ; 90 Personnes touchées. entrainant des vols de bétail, des enlèvements, des agressions 05 cas atteintes aux droits des enfants physiques et même des assassinats. Au total, 30 incursions des 08 cas de VBG GANEs ont été enregistrées en mars 2021. En 2020, à la même période, la situation sécuritaire était certes volatile ; mais de loin moins inquiétante (10 incursions enregistrées en mars 2020, contre 30 en mars 2021). Le département de Madarounfa reste le plus affecté, notamment dans sa bande sud et sud-ouest, avec les communes de Gabi et Safo qui sont au cœur de cette turbulence sécuritaire. Nouveaux arrivés du Nigéria 560 Ménages Les effets néfastes induits par cette insécurité sont entre autres, la 2586 Personnes réduction de l’espace humanitaire, avec l’imposition de l’utilisation d’escortes armées ou militaires par les autorités compétentes dans certaines zones de la région ; ce qui restreint l’accès à certaines organisations humanitaires. Par ailleurs, les exactions des GANEs à l’encontre de la population civile ont eu pour conséquences des déplacements forcés de populations. Dans la commune de Safo, ces déplacements forcés ont atteint un seuil critique et inquiétant, Mouvement de retour de PDI avec la désertion de six (06) villages (à l’exception de quelques rares 13 Ménages ménages) dans ce trimestre. -

Rapport Mensuel Monitoring De Protection De La Region De Maradi

REPUBLIQUE DU NIGER REGION DE MARADI Agadez Tahoua Zinder Tillabéri Maradi Niamey Dosso Juin 2021 MONITORING DE PROTECTION Communes: Guidan Roumdji, Guidan Sori, Chadakori, Tibiri, Madarounfa, Dan Issa, Gabi, Sarkin Yamma, Safo et Djirataoua I. ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION L’environnement de protection reste marqué par des actions visibles des groupes armés non étatiques (GANE) dans les départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. En effet, 21 incursions des GANE ont été enregistrées dans les zones sous monitoring, en cette fin du second trimestre de l’année 2021 et ce chiffre est en baisse, comparativement à la fin du premier trimestre. Cette tendance à la baisse pourrait s’expliquer par les actions réussies des forces de défense et de sécurité (FDS) en patrouille continue, le long de la bande frontalière avec le Nigéria et les revers essuyés par les GANE, à la suite des accrochages avec les FDS. A titre illustratif, plusieurs éléments supposés membres des GANE ont été appréhendés et mis aux arrêts par les FDS nigériennes en patrouille au niveau des villages frontaliers du département de Madarounfa. Néanmoins, les exactions des GANE à l’encontre des populations civiles ont eu pour conséquence des atteintes aux droits à la propriété, à la liberté de mouvement, à l’intégrité physique et à la vie ainsi que des déplacements forcés de populations. D’aucuns estiment que la saison hivernale qui rime avec la dégradation des pistes inter villages, a contribué au ralentissement des FDS dans la riposte. A contrario, les actions des GANE se sont accentuées, en particulier dans les communes de Gabi Safo et Tibiri. -

NER Zones De Couverture Programme Spotlight

NIGER Tillabéri - Initiative Spotlight Programme Niger - Communes d’intervention 2019-2022* Janvier 2019 Abala Sanam MALI Tondikiwindi MAI TALAKIA Anzourou Inatès Banibangou TALCHO Banibangou KOUFFEY Filingué Abala Ouallam TIDANI Abala BANIZOUMBOU Ayerou FAZAOU Sanam Dingazi TillabériAyerou GARBEY MALO KOIRA TOUNFALIS Sakoïra KOIRA TEGUI Tondikiwindi Gorouol DABRE CHICAL CHANYASSOU Sinder Ouallam SARGANE TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué KABIA Anzourou KOSSEY MAI TALAKIA BAGDAD GAOBANDA GUESSE HASSOU DINGAZI BANDA GARIE Tillabéri GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre LOUMA TALCHO Bankilaré DAIBERI Dessa DIEP BERI KOUFFEY SIMIRI KANDA Bankilaré GANDOU BERI Ouallam TIDANI BANIZOUMBOU Filingué MORIBANE TASSI DEYBANDA ITCHIGUINE Bibiyergou FAZAOU TOMBO Méhana Simiri Dingazi Imanan KOKOMANI HAOUSSA Sakoïra Tondikandia BONKOUKOU SHETT FANDOU ET GOUBEY Tillabéri TOUNFALIS Kourteye GARBEY MALO KOIRA DALWAY EGROU KOIRA TEGUI MARIDOUMBOU Ouallam LOKI DABRE CHICAL CHANYASSOU LOSSA KADO SARGANE KRIP BANIZOUMBOU SIGUIRADO Sinder TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué Kokorou HASSOU KABIA GAOBANDA GUESSE KOSSEY Gothèye GARIE Tillabéri SANSANE HAOUSSA BAGDAD DINGAZI BANDA GARDAMA KOIRA GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre DAIBERI LOUMA DIEP BERI SIMIRI BANIZOUMBOU KANDA TIBEWA (DODO KOIRA) Téra GOUNOU BANGOU ZONGO AGGOU GANDOU BERI JIDAKAMAT MORIBANE KORIA HAOUSSA TONDIGAMEYE ITCHIGUINE Karma KONE BERI ZAGAGADAN Téra TASSI DEYBANDA KORIA GOURMA BANNE BERI Imanan TOMBO KOKOMANI HAOUSSA Hamdallaye Simiri Balleyara BONKOUKOU NAMARO NIAME Tondikandia SHETT FANDOU ET -

C:\Mes Documents\Annuaires\Annu

ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU PLAN -©©©- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif ANNUAIRE STATISTIQUE 2013-2017 Edition 2018 Novembre 2018 1 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 2 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 ANNUAIRE STATISTIQUE 2013 - 2017 EDITION 2018 Novembre 2018 3 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 4 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 Ce document a été élaboré par : - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de la Coopération Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’Institut National de la Statistique (INS) : Les structures : - Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). Les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Issoufou SAIDOU, Directeur de la Coordination et du Management de l’Information Statistique. Ce document a été examiné et validé par les personnes ci-après : - Maman Laouali ADO, Conseiller du DG/INS ; - Djibo SAIDOU, Inspecteur des Services Statistiques (ISS) ; - Ghalio EKADE, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de -

Région De Maradi Analyse Situationnelle Trimestrielle Au 30 Juin 2021

Niger - Région de Maradi Analyse situationnelle trimestrielle Au 30 juin 2021 Niger: Reference map of Maradi CHIFFRES CLÉS ! Aderbissinat AGADEZ Abalak ! 703 807 Bermo ! MALI Personnes dans le besoin Bermo Tanout ! BANIBANGOU ZINDER Tahoua ABALA Keita AYEROU ! Roumbou ! Azagor Creation date: 02/05/2018 ! ! Goula TAHOUA Tillabéri ! Data soures: OCHA, ESRI, UNCS, BANKILARE ! Tagriss Tarka Nomao 360 705 ! DCW, IGNN Korahane ! TILLABERIDakoro Bouza Paper size: A4 ! OUALLAM FILINGUE Disclaimers Personnes ciblées ! Adje Koria The boundaries and names shown and the designations Mayahi TERA used on these maps do not imply official endorsement GOTHEYE El Allassane Tchake or acceptance by the ! Maireyrey BALLEYARA ! United Nations. Dakoro ! Kornaka ! Madaoua ! Issawane Ourafane Niamey ! 0 30 60 Mayahi Sofoua km ! Tessaoua KOLLO ! 158 424 Kanambakache NIGERIA Zinder !! TORODI Tessaoua Kanguiwa ! ! ! Chadakori Takieta ! Personnes atteintes au 31 mars 2021 Maijirgui ! ^ National capital ! ! Guidan-Roumdji Dosso Guidan-Roumdji Aguie ! Baoudeta !! Sabon Birni SAY Admin1 capital ! Guidan Sori Peulh ! Aguie ! Koona BURKINA FASO ! ! ! !! Gazaoua Korgom Main town ! Maradi ! ! Gangara Matamaye INTERNATIONAL BOUNDARIES Fleuve NigerGazaoua Madarounfa ! ! SOKOTO Madarounfa Hawan Dawaki ADMIN1 BOUNDARIES Haoussa Isa Admin2 boundaries 94 774 461$ USD ! ! Dan Issa ! BENIN Maiaduwa Shinkafi ! Main road 1 NIGERIA ! Jibiya Requis Katsina Secondary road !! ! Magaria ! ! Mashi Sokoto Les frontières, les noms indiqués et les désignationsZAMFARA employés sur cette carte -

Présence Et Assistance Des Partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020

Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Nombre de partenaires par commune affectée Les frontières, les noms et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'endossement officiel ou l'acceptation par les Nations Unies. https://fscluster.org/niger Date de production: 30-septembre-2020 Sources de données: Cluster SA-Niger/Matrice réponse inondations Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Presence des partenaires par commune affectée (1/2) Région Département Commune Organisation Statut Type d'activité Nombre de ménages ciblés Nombre de personnes ciblées Agadez Agadez Agadez CRN/CICR Mobilisé Cash 1 000 7 000 Agadez Arlit Gougaram DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 133 931 Agadez Iferouane Iferouane DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 150 956 Agadez Iferouane Timia DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 141 751 Agadez Ingall Ingall DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 576 2 552 Agadez Tchirozerine Agadez GAGE (WFP) Planifié Cash 828 5 796 Agadez Tchirozerine Dabaga GAGE (WFP) Planifié Vivres 2 763 19 341 Agadez Tchirozerine Tabelot DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 895 7 279 Agadez Tchirozerine Tchirozerine GAGE (WFP) Planifié Vivres 8 376 58 632 Diffa Diffa Diffa IRC Planifié (blank) 100 700 Diffa Diffa Diffa Karkara (WFP) Planifié Cash 352 2 464 Diffa N'Guigmi N'Guigmi VND (WFP) Planifié Vivres 481 3 367 Dosso Boboye Birni N'Gaouré DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 458 3 996 Dosso Boboye Birni N'Gaouré IRW Mobilisé (blank) 450 3 150 Dosso Boboye Birni