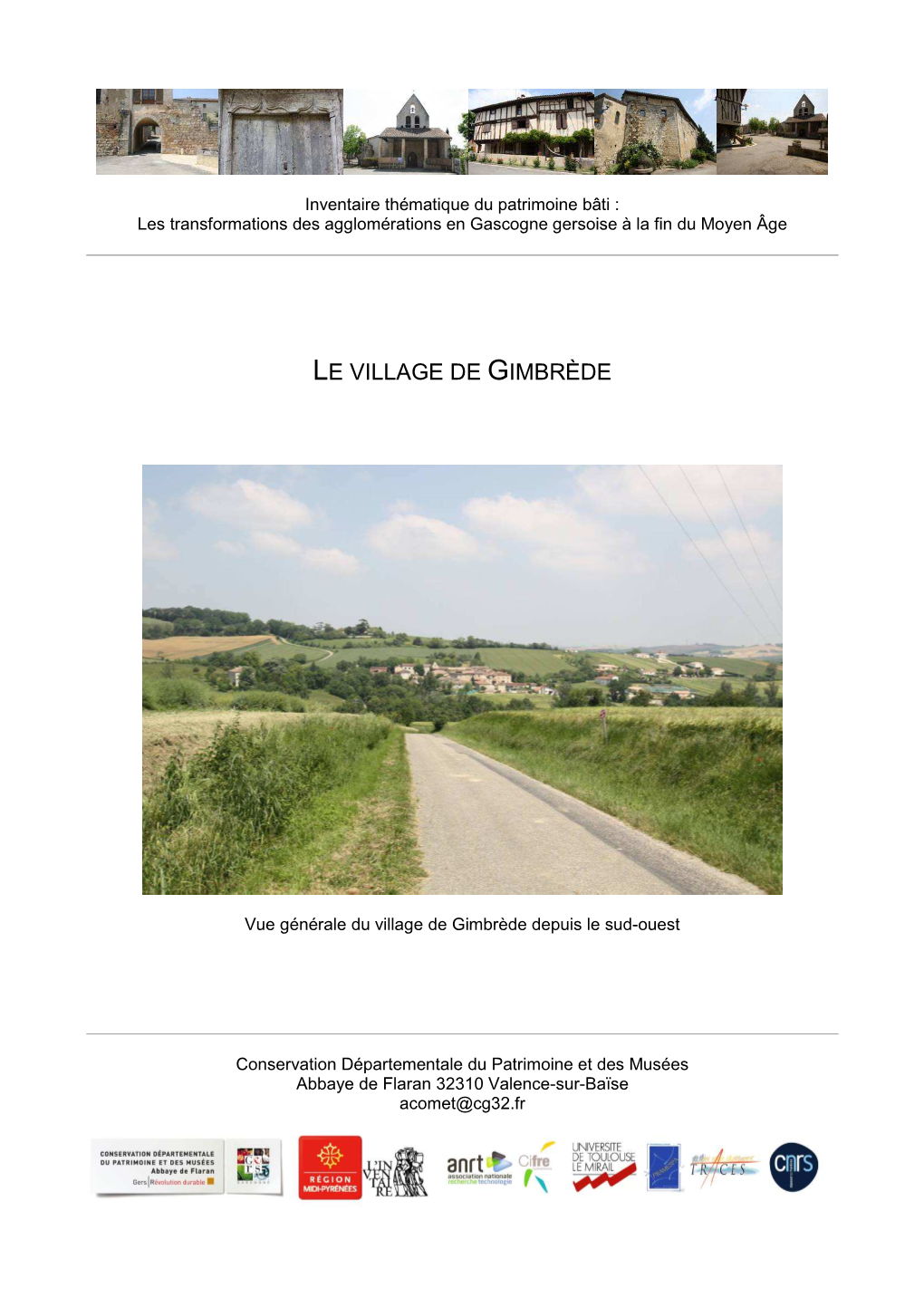

Le Village De Gimbrède

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TRANSPORT a LA DEMANDE Transporteur : Cars Teyssié 05 62

Il s’agit d’un service de transport à la demande « en porte à porte » Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise Communauté de Communes L’usager est pris à son domicile TRANSPORT A LA DEMANDE de la Lomagne Gersoise Il est accompagné au lieu de destination indiqué lors de sa réservation « Territoire d’@ccueil et d’Excellence » Il est reconduit à son domicile 8 avenue Pierre de Coubertin Il peut aussi ne faire qu’un aller simple 32500 FLEURANCE Tél. : 05 62 64 22 55 Fax. : 05 62 64 22 56 [email protected] www.lomagne-gersoise.com TRANSPORT A LA DEMANDE Aux personnes domiciliées sur le territoire Transporteur : de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, sous réserve qu’elles Cars Teyssié soient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 05 62 06 28 76 âgées de 60 ans et plus [email protected] à mobilité réduite en insertion en recherche d’emploi Document imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique En partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 8 avenue Pierre de Coubertin - 32500 FLEURANCE Tél. : 05 62 64 22 55 - Fax. : 05 62 64 22 56 [email protected] www.lomagne-gersoise.com Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise « Territoire d’@ccueil et d’Excellence » Communes Destination Destination Destination Retirer et compléter le formulaire de départ Fleurance Lectoure Condom d’inscription en mairie ou sur le site Fleurance 2 € 2 € 2 € www.lomagne-gersoise.com Lectoure 2 € 2 € 2 € S’inscrire auprès de sa mairie Secteur 1 2 € 2 € 2 € Réserver jusqu’à la veille 18h auprès Secteur 2 2 € 2 € 2 € du transporteur : Cars Teyssié - 05 62 06 28 76 Destinations complémentaires : coût inclus. -

Randonnée En Bastides De Lomagne

36 CIRCUITS en Bastides de Lomagne Randonnée Longueur Ville de Départ Difficulté 1. La Boucle de l'Auroue 21km SAINT-CLAR 2. Sur le chemin de Notre Dame de Tudet 10km TOURNECOUPE 3. La Boucle du Puissentut 12,4km 4. Cardayres et beurriers 6,8km HOMPS 5. Découverte du village d' Homps 1,7km Difficulté 6. L'ermite et les beurriers 6,2km 7. Sentier des pigeonniers 14,1km SOLOMIAC 8. Le sentier de la Gimone 3km 9. Sur les pas d'Esclignac 9,4km 10. Le sentier des 4 clochers 25,3km MONFORT 11. Le chemin de la croix du Péré 8,1km 12. La croix du turc 7,2 km 13. En Naoua 11,7km 14. Le sentier des pigeonniers 8,1km SARRANT 15. La Hobio 6,9km 16. Circuit du Lourbat 7,1km SAINT BRES 17. Circuit du Picharrot 8,4km SAINTE GEMME 18. La fontaine du Coucut 6,5 km SEREMPUY 19. Circuits du pèlerinage 14,1km Randonnée 20. Vues sur Mauvezin 8km 21. Randonnées du moulin de Dodet 11 km 22. Circuit des jonquilles 13,4km MAUVEZIN 23. La boucle verte de l'Arratz 4km en Bastides de Lomagne 24. Le gouffre de la Hobio 14km 25. Randonnée du tumulus 7,3km 26. Circuit pédestre de Saint-Antonin 10,5km SAINT ANTONIN 27. Circuit Le cachou 9,4km 28. La croix blanche 7,8km Circuit n°1: La Boucle de l'Auroue 29. Sentier Jacquetat et Planese 8,8km 30. Entre vallons et coteaux 14,7km COLOGNE 31. Tembourets et Saint Germier 22,2km 32. -

TAYBOSC ___Rapport De Présentation

TAYBOSC _________ Rapport de Présentation - SOMMAIRE - 1ère Partie : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES - DEMOGRAPHIE - LOGEMENTS - ACTIVITES - EMPLOIS II - ANALYSE DES ESPACES ET MILIEUX NATURELS - MORPHOLOGIE DU SITE - OCCUPATION DU SOL III - ANALYSE URBAINE ET TECHNIQUE - LES SYSTEMES PAYSAGERS - LES SYSTEMES HYDRAULIQUES / LES BOIS - LES SYSTEMES DE VOIRIE ET POINTS DE VUE - LE SYSTEME URBAIN - LES EQUIPEMENTS URBAINS, LES RESEAUX - PATRIMOINE - SERVITUDES 2ème Partie : PROJET DE CARTE COMMUNALE I - CONTRAINTES II - ZONAGES III - TABLEAU DES SUPERFICIES ET POSSIBILITES D'ACCUEIL 3ème Partie : LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT I - INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT II - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT Carte communale de Taybosc - 1 - Elaboration PLAN DE SITUATION CCECERERARANANN CCECERERARANANN BBABAAJJOJONONNNENETETTTETEE GGOGOUOUTUTZTZZBBABAAJJOJONONNNENETETTTETEE GGOGOUOUTUTZTZZ PPIPSI SI S PPIPSI SI S SSSAAIANI NI TNT TB B RBRERESESS SSSAAIANI NI TNT TB B RBRERESESS MMMAARARARAVAVAVATATT MMMAARARARAVAVAVATATT PPUPUYUYCYCACASASQSQUQUIUEI EI RERR PPUPUYUYCYCACASASQSQUQUIUEI EI RERR CCEERANN BAJJONNETTTTE GOUUTTZZ PIIISS SAIIINTT BBRES MARAVVATT PPUYCAASQUIIIEER Carte communale de Taybosc - 2 - Elaboration 1ère PARTIE : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES La commune de Taybosc, d'une superficie de 587 hectares, se situe dans le secteur nord-est du département du Gers entre Fleurance et Mauvezin. Située dans le canton de Fleurance, elle est implantée à une vingtaine de kilomètres au nord du chef lieu du département AUCH. Elle est desservie par la route départementale n° 105 qui passe à l'ouest de la limite communale et par la route départementale n°115 à l'est du territoire. Ces deux voies relient la commune vers le chef lieu du canton Fleurance. Située dans un secteur géographique qui commence à enregistrer ces toutes dernières années de nouvelles demandes en terrains à bâtir, Taybosc veut anticiper son développement et maîtriser ses investissements. -

Le Village De Miradoux

Inventaire thématique du patrimoine bâti : Les transformations des agglomérations en Gascogne gersoise à la fin du Moyen Âge LE VILLAGE DE MIRADOUX Vue de la halle depuis l’ouest Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées Abbaye de Flaran 32310 Valence-sur-Baïse [email protected] SOMMAIRE Introduction 1. Historique a. Le village de Miradoux au Moyen Âge b. Le village de Miradoux au XVII e siècle 2. Inventaire du patrimoine bâti a. La morphologie générale du village b. L’architecture militaire c. L’architecture religieuse d. L’architecture publique e. L’architecture civile 3. Dynamiques morphologiques a. Un noyau initial b. Une extension en deux étapes c. Une fortification de l’ensemble de l’agglomération d. Des faubourgs Bibliographie et sources Annexes : - 20-04-PL-01 : Le village de Miradoux en 1837. - 20-04-PL-02 : Le village de Miradoux en 1837, détail. - 20-04-PL-03 : Le village de Miradoux en 2010. - 20-04-PL-04 : Le village de Miradoux en 2010, détail. - 20-04-PL-05 : Miradoux, analyse morphologique. - 20-04-PL-06 : Les fortifications de Miradoux. - 20-04-PL-07 : L’évolution du village de Miradoux à la fin du Moyen Âge. Inventaire du patrimoine bâti de Miradoux – étude thématique – Anaïs Comet, Octobre 2012 – IA00038558. 2 La commune de Miradoux se trouve au cœur du canton éponyme, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Lectoure et une douzaine de kilomètres au sud-est d’Astaffort. Le village 1 est implanté au cœur de la commune, au sommet d’un promontoire dominant des coteaux environnants. -

CADEILHAN ___Rapport De Présentation

CADEILHAN _________ Rapport de Présentation - SOMMAIRE - 1ère Partie : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES - DEMOGRAPHIE - LOGEMENTS - ACTIVITES - EMPLOIS II - ANALYSE DES ESPACES ET MILIEUX NATURELS - MORPHOLOGIE DU SITE - OCCUPATION DU SOL III - ANALYSE URBAINE ET TECHNIQUE - LES SYSTEMES PAYSAGERS - LES SYSTEMES HYDRAULIQUES / LES BOIS - LES SYSTEMES DE VOIRIE ET POINTS DE VUE - LE SYSTEME URBAIN - LES EQUIPEMENTS URBAINS, LES RESEAUX - SERVITUDES 2ème Partie : PROJET DE CARTE COMMUNALE I - CONTRAINTES II - ZONAGES III - TABLEAU DES SUPERFICIES ET POSSIBILITES D'ACCUEIL 3ème Partie : LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT I - INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT II - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT Carte communale de Cadeilhan - 1 - Elaboration PLAN DE SITUATION SAINTSAINTSAINT SAINTSAINTSAINT LÉONARDLÉONARDLÉONARD LÉONARDLÉONARDLÉONARD BRUGNENSBRUGNENSBRUGNENS BRUGNENSBRUGNENSBRUGNENS BIVESBIVESBIVES BIVESBIVESBIVES BAJONNETTEBAJONNETTEBAJONNETTE GOUTZGOUTZGOUTZ BAJONNETTEBAJONNETTEBAJONNETTE GOUTZGOUTZGOUTZ MONFORTMONFORTMONFORT MONFORTMONFORTMONFORT SAINT LÉONARD BRUGNENS BIVES BAJONNETTE GOUTZ MONFORT Carte communale de Cadeilhan - 2 - Elaboration 1ère PARTIE : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES La commune de Cadeilhan, d'une superficie de 843 hectares, se situe dans le secteur nord-est du département du Gers entre Fleurance et Mauvezin. Située à quelques kilomètres au Sud-Est de fleurance et à une vingtaine de kilomètres au nord d'Auch, elle est implantée au Sud du chef lieu de canton Saint Clar. Elle est desservie par la route départementale n°654 qui rejoint Condom vers le Nord-Ouest à l'Isle Jourdain vers le Sud-Est. Située dans un secteur géographique qui connaît un développement urbain en pleine mutation, Cadeilhan enregistre depuis plusieurs années de nouvelles demandes en terrains à bâtir. Le développement de l'est gersois vers la capitale régionale et les extensions autour de Fleurance peuvent amplifier ce phénomène. -

Ta Ccc 3 G -,-" -' ( O No Département Commune CUY

32 :tA ccc 3 g -,-" -' ( o no département commune CUY lieu-dit adresse CC 0 arrondissement C8nton édifice ou ensemble contenant HA EAU dénomination et titre de "oeuvre Coordonnées. Cadastre année : section : parcelle: année: 1942 section: 81 parcelle: 57 Propriété: R V:E Destination actuelle: Protection État de conservation: V_ TG S, AUVAIS E AT Établi en 19- 9 par 1)G os OéUV CLAIRE, E E TA L, OE LO DE 1579 A 15 4 POUR A D1_S L-E 161 FU C Ace DE LA l E 32. CASTET-ARROUY. Gachepouy CHATEAU NOTE COMPLEMENTAIRE Un nouveau corps de logis est édifié à partir de 1579 (cf. doc. 3 p.IIO) pour Anne d'Aydie de Pordéac qui passe un marché en 1581 pour construire "une tour d'escalier en vis" dans le nouveau corps de logis (cf. doc. 4 p.218). De plus. "en 1581.on construit une garite carrée en pierre de taille; en 1584 on creuse des fossés; en 1601 il est convenu de "bastir et fermer la basse-cour de bonnes muralhes et au dessus des carneaults" " (cf. doc. 4 p.229). Ces derniers travaux mettent en évidence des préoccup~tions défensives.~) Ce corps de logis semble achevé en 1584 puisqu'un marché est passé avec le maître fustier Gabriel eHA'RLES qui sera tenu de "couvrir tout le dit chasteau de Gachepouy à l~ mode de France à faisson de pavillon" (cf. doc. 4 p.241). En 1601, on décide l'adjonction de la tour avec un escalier à "quatre montées et à quatre repos jusqu'au dernier plancher dudit chasteau" (cf. -

Ententes De Jeunes 2019.2020

Ententes Saison 2019/2020 JEUNES : A.G.S. (Entente ARRATS, GIMONE, SAVE ) Clubs de l’entente ARRATS AR ÇON - AUBIET - GIMONT – MARSAN – MONFERRAN SAVES - ST SAUVY - TOUGET Catégories U13 – U15 – U17 Club porteur GIMONT Responsable de l’entente M. Xavier FAUGERES : 06 21 81 34 28 A.J.A. (Association Jeunesse Armagnac) Clubs de l’entente EAUZE – LE HOUGA - RBA FC Catégorie s U13 – U15 Club porteur R.B.A. FC Responsable de l’entente M. Florent BUSSY : 06.81.68.79.44 CASTERA/ VIC Clubs de l’entente CASTERA VERDUZAN – VIC FEZENSAC Catégories U13 - U1 5 – U17 Club porteur CASTERA VERDUZAN Responsable de l’entente M. Jean -Jacques RINALDI : 06.07.12.60.53 D.S.C.P. (Entente DURAN/S.C.P.A.S.) Clubs de l’entente DURAN – SCP AS Catégorie s U17 Club porteur DURAN Responsable de l’entente M. Christophe POLES : 06.77.86.63.89 Entente E.S.A. (Entente Sud Armagnac ) Clubs de l’entente AIGNAN – MANCIET – RISCLE – VAL D’ARROS ADOUR Catégories U11 – U13 – U15 Club porteur VAL D’ARROS ADOUR Responsable de l’entente M. Farid EL FERGOUGUI : 06 .19 .30 .01. 03 Entente E.S.A. M. Clubs de l’entente AIGNAN – MANCIET Catégories U7 – U9 Club porteur AIGNAN Responsable de l’entente M. Fabien LADET (06.72.44.74.24) / Guy PEYRON (06.83.57.39.26) Entente E.S.A. / A.J.A. Clubs de l’entente AIGNAN – EAUZE – LE HOUGA - MANCIET – RBA FC - RISCLE – VAL D’ARROS ADOUR Catégories U1 7 Club porteur VAL D’ARROS ADOUR Responsable de l’entente M. -

Gers / Route Des Vignobles De La Gascogne

#Gers / Route des vignobles de la Gascogne Balade au cœur des Bons Crus d’Artagnan®: à la découverte d’un terroir riche et généreux A journey to the heart of the Bons Crus d’Artagnan®: discover a rich and generous terroir Bienvenue en Terre des « Bons Crus d’Artagnan® » et des grands terroirs viticoles gersois Gers and Gascony Wine Trail (Armagnac, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne, Côtes de Gascogne-Condomois, Madiran, Welcome to the land of the “Bons Crus d’Artagnan®” and the large wine-growing areas of Gers (Armagnac, Floc Armagnac (AOC) Vins Côtes de Gascogne-Condomois (IGP) Pacherenc du Vic-Bilh et Saint Mont). de Gascogne, Côtes de Gascogne, Côtes de Gascogne-Condomois, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh and Saint Nous vous proposons une sélection de domaines, caves et cavistes, restaurants, héberge- Mont). ments, lieux historiques d’exception, loisirs et manifestations pour partir à la découverte du There’s a wide range of estates, cellars and wine-growers, restaurants, places to stay, outstanding historical vignoble du Gers. sites, leisure activities and special events to help you discover the rich wine heritage of Gers. Apéritifs, vins, digestifs : les appellations du Gers accompagnent tous les moments de convi- Aperitifs, wines, liqueurs: the Gers appellations are the perfect solution to enhance every occasion with family or Côtes de Gascogne-Condomois vialité et les plaisirs de la table. Un cocktail d’émotions à mettre au cœur de vos vacances pour friends and get the best out of every meal. A marvellous blend of emotions to help -

''De L'ombre À La Lumière: L'église Notre-Dame De Luzanet (Montréal-Du-Gers)''

”De l’ombre à la lumière : l’église Notre-Dame de Luzanet (Montréal-du-Gers)” Christophe Balagna To cite this version: Christophe Balagna. ”De l’ombre à la lumière : l’église Notre-Dame de Luzanet (Montréal-du-Gers)”. Actes de la 3e journée de l’Archéologie et de l’Histoire de l’Art d’Eauze (2014), pp. 41-65, 2015, 979-10-93438-03-0. hal-02423374 HAL Id: hal-02423374 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423374 Submitted on 2 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. De l’ombre à la lumière : l’église Notre-Dame de Luzanet (Montréal-du-Gers) par Christophe BALAGNA Située à quelques kilomètres au nord-ouest de la bastide de Montréal-du-Gers, l’église Notre- Dame de Luzanet a longtemps été inaccessible du fait de son déplorable état sanitaire. En effet, le petit monument a beaucoup souffert à partir du XIXe siècle, notamment par l’absence d’entretien et de restauration de ses éléments d’architecture, lesquels se sont dégradés au cours des décennies. Ce fut véritablement dans la deuxième moitié du XXe siècle que l’église, dont le grand intérêt venait d’être remarqué, fut l’objet de l’attention des montréalais. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 32 GERS INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 32 - GERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 32-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 32-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 32-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 32-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Sous-Série 2 O

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 2 O Administration communale (1789-1941) établi par Delphine VIGNAU assistante de conservation sous la direction de Marigeorges ALLABERT conservateur en chef du Patrimoine et Pascal GENESTE conservateur général du Patrimoine AUCH-2020 ARCHIVES DÉPARTEMENT ALES DU GERS -INVENTAIRE DE LA SOUS -SÉRIE 2 O INTRODUCTION IDENTIFICATION Référence FRAD032_2O Intitulé Répertoire méthodique de la sous-série 2 O Dates 1789-1941 Niveau de description Fonds Importance matérielle 256 mètres linéaires DESCRIPTION Nom du producteur Préfecture du Gers Histoire administrative La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) a instauré le découpage du département en arrondissements, cantons et communes. Elle a également créé les préfectures et les sous-préfectures, le poste de préfet et les conseils généraux. Les préfectures de département constituent, à l'échelle de la circonscription départementale, un élément du maillage de l'administration territoriale déconcentrée en charge de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques. Le préfet placé à sa tête incarne la permanence et la présence de l’État sur le territoire. La fonction de préfet est définie par l'article 72 de la Constitution de la Cinquième République. Déposita ires de l'autorité de l'État dans le département, les préfets sont institués dans le contexte de la grande réforme consulaire de l'administration territoriale opérée par la loi du 28 pluviôse an VIII [17 février 1800]. Les préfets reçoivent de nouveaux pouvoirs par le décret du 25 mars 1852, ils peuvent ainsi nommer directement, sans requérir l'aval du gouvernement, à des fonctions ou emplois nécessaires au fonctionnement des services publics locaux. -

Agence De L'eau Adour Garonne

LIBRE CIRCULATION DE L’ANGUILLE SUR LES PRINCIPAUX AFFLUENTS AVAL DE LA GARONNE ET DE LA DORDOGNE SOUS-BASSIN DE LA GARONNE Etude financée par : Agence de l’Eau Adour Garonne Vanessa LAURONCE Sébastien GRACIA Isabelle CAUT Yannick NOËL Janvier 2008 3Dbis - 08 - RT Libre circulation de l’anguille sur les principaux affluents aval de la Garonne et de la Dordogne CONTEXTE DE L’ACTION La raréfaction de l’anguille sur la plupart des bassins européens a notamment pour conséquence une diminution très marquée des abondances sur les parties moyennes et hautes des axes. Seules les parties aval, en particulier celles situées à proximité des zones soumises à la marée dynamique, présentent encore des effectifs relativement conséquents. Ainsi, sur le bassin Garonne Dordogne (cf. carte 1), il est possible de définir les limites de : 9 la zone active, c’est-à-dire les zones encore relativement bien peuplées et sur lesquelles il existe encore un renouvellement annuel des populations plus ou moins conséquent (présence d’individus de moins de 30 cm). 9 la zone colonisée caractérisée par la présence d’anguilles de tailles supérieures 9 la zone amont dont l’accès est actuellement condamnée pour l’anguille. Ainsi, en l’état actuel des connaissances sur les grands axes fluviaux, environ 60% du linéaire du bassin n’est plus accessible à l’espèce. Des premières réflexions laissent à penser que les cours d’eau situés dans la zone aval du bassin, dans ou à proximité de la zone active présentent des enjeux importants pour l’anguille. Une analyse des différentes données disponibles sur le bassin concernant les affluents aval a été réalisée et a permis d’isoler une cinquantaine de cours d’eau présentant un fort intérêt pour l’espèce (18 sur le bassin de la Dordogne et 29 sur le bassin de la Garonne).