BACHELORARBEIT Mittweida.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pressemitteilung

PRESSEMITTEILUNG Basketball-Bundesliga setzt auf Eventim Sports Eventim Sports jetzt offizieller Ticketing-Partner der Basketball Bundesliga / Ein Drittel der Teams setzt auf Eventim-Produkte / Langfristige Verträge mit bis zu fünf Jahren Laufzeit München, 05. August 2009 – Eventim Sports ist für die nächsten drei Spielzeiten offiziel- ler Ticketing-Partner der BBL, dem Ausrichter der drei Events BBL Champions Cup, BBL ALLSTAR Day sowie BBL TOP FOUR. Zudem vertraut ein Drittel der Basketball- Bundesligisten beim Ticketing auf die Systeme von Eventim Sports. Wenn am 08. Okto- ber die Basketball-Bundesliga (BBL) in die neue Saison startet, profitieren nicht nur die Fans von Alba Berlin, Walter Tigers Tübingen und den Artland Dragons von den Servi- ces des führenden Ticketinganbieters. Auch die Anhänger der Telekom Baskets Bonn, EnBW Ludwigsburg und der New Yorker Phantoms Braunschweig werden unkompliziert, sicher und bequem ihre Karten erwerben können. Erstklassige Software für erstklassigen Basketball Zwei Systeme stellt Eventim Sports Verband und Vereinen zur Verfügung: eventim.tixx ist das internetbasierte Informations- und Reservierungssystem für alle Sportveranstalter. Das Programm optimiert die Abläufe zwischen dem Verein und seinen Vertriebspartnern wie Call-Centern und Vorverkaufsstellen. Zusätzlich können Dauerkartenbesitzer online ihren Platz verwalten, ihr Ticket für ein Pokalspiel frei schalten, die Karte verlängern oder andere Optionen wahrnehmen. eventim.FARM ist die professionelle Kundenbindungs- software von Eventim Sports. Jeder Fan wird individuell erkannt und angesprochen, das Programm verbindet Vereine, Sportstätte und Sponsoren mit dem jeweiligen Fan. Per- sönliche Wünsche können dann mit spezialisierten Vertriebsmaßnahmen erfüllt werden. Großen Sport einfach und komfortabel genießen Schon die vergangene Spielzeit geizte nicht mit Highlights: Rund 1,3 Millionen Zuschau- er sahen packende Spiele und spannende Playoffs, wobei sich die EWE Baskets aus Oldenburg letztlich als Meister durchsetzten. -

Ponuda Za LIVE 11.10.2017

Sheet1 kickoff_time sport competition_name home_name away_name 2017-10-11 16:00:00 BASKETBALL Euroleague Women UMMC Ekaterinburg Women Wisla Can-Pack Women 2017-10-11 17:00:00 BASKETBALL FIBA Europe Cup Qual Khimik Yuzhny Istanbul BB 2017-10-11 17:00:00 BASKETBALL Russia Superleague Khimki Podmoskovie Spartak Primorie 2017-10-11 17:00:00 BASKETBALL WABA League Women Yakin Dogu Universitesi Women Crvena Zvezda Women 2017-10-11 17:30:00 BASKETBALL Balkan League BC Levski 2014 Kumanovo 2017-10-11 17:30:00 BASKETBALL FIBA Europe Cup Qual Beroe Mons-Hainaut 2017-10-11 17:30:00 BASKETBALL Latvia LBL Jekabpils Valka/Valga 2017-10-11 17:30:00 BASKETBALL Russia Superleague MBA Moscow Irkutsk 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Alpe Adria Cup UBSC Graz Levicki Patrioti 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Alpe Adria Cup Zlatorog Lasko BC Prievidza 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Champions League Ventspils Iberostar Tenerife 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Champions League Qual Tartu Ulikool Buyukcekmece 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Eurocup Lietkabelis Hapoel Jerusalem 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Eurocup Lietuvos Rytas Bilbao Basket 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Euroleague Women Dynamo Kursk Women Royal Castors Braine Women 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL Euroleague Women Sopron Women Galatasaray Women 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL FIBA Europe Cup Qual AEK Larnaca Nevezis 2017-10-11 18:00:00 BASKETBALL FIBA Europe Cup Qual Falco Szombathely Balkan Botevgrad 2017-10-11 18:30:00 BASKETBALL Champions League Aris Zielona Gora 2017-10-11 18:30:00 BASKETBALL -

Authorized Betting List A) Basic Rules Concerning the List

Authorized betting list A) Basic Rules concerning the list: - When the qualifications for an event are not mentioned in the list, then betting on the qualifications is not allowed. - Name of the competitions is only mentioned when it differs from the name of the level of the competition. - Regarding events that involve a women’s competition as well as a men’s competition, betting on the women’s competition is only allowed when it is mentioned (under the name of the events or the particularities). - Betting is allowed pre-Match and Live (granted the operator holds a decision allowing it to offer live sports betting).1 - For national championships in the list that involve a relegation group structure, bets are still allowed on the relegation group encounters. - On opposite, bets are not allowed on promotion group play that only involves teams from a division that is not mentioned in the list. - For national championships, Promotion/Relegation encounters where teams from a division mentioned in the list play against the best teams from the division directly inferior to it are allowed. - Bets on encounters in a friendly tournament of football that is not named in this document are allowed if they respect the restrictions stated under football / friendly games / club in the list. - Regarding events where the participants are timed (ex: alpine downhill skiing, mechanical sports, etc.); bets on training runs are never allowed. - Bets on rankings are never allowed except : a) If the ranking itself grants entry to an international Cup (ex : UEFA Europa League in football) b) If the ranking itself grants entry to an international competition mentioned in the list; ex : rankings (depending on which continent a team represents) in the 2019 Basketball World Cup will be decisive for 7 (out of 12) qualificative spots for the 2020 Olympic Tournament. -

O Papel Do Estado No Desporto Estudo De Caso Da Liga Profissional De Basquetebol Em Portugal

Escola de Sociologia e Políticas Públicas Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas O papel do Estado no Desporto Estudo de Caso da Liga Profissional de Basquetebol em Portugal João Pedro Custódio Antão de Carvalho Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em Políticas Públicas Orientadora: Doutora Ana Maria da Silva dos Santos, Professora Auxiliar, FMH- Universidade de Lisboa Novembro, 2018 IUL School of Socioloy and Public Policies Department of Political Science and Public Policies The Role of the State in Sports Portuguese Basketball Professional League Case Study João Pedro Custódio Antão de Carvalho Thesis specially presented for the fulfillment of the degree of Doctor in Public Policies Supervisor: Doctor Ana Maria da Silva dos Santos, Assistant Professor, Human Kinetics Faculty, University of Lisbon November, 2018 Escola de Sociologia e Políticas Públicas Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas O papel do Estado no Desporto Estudo de Caso da Liga Profissional de Basquetebol em Portugal João Pedro Custódio Antão de Carvalho Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em Políticas Públicas Júri: Doutor Helge Jörgens, Professor Auxiliar, ISCTE-IUL Doutor Pedro Mil-Homens, Professor Auxiliar, FMH- Universidade de Lisboa Doutor António Paulo Ferreira, Professor Auxiliar, FMH- Universidade de Lisboa Doutor Mário Teixeira, Professor Auxiliar, Universidade de Évora Doutor Marcelo Moriconi, Investigador Integrado, ISCTE-IUL Doutora Ana Santos, Professora Auxiliar, FMH- Universidade -

550 600 DBB Layout 107.02.1813:26Seite551 Schule

550_600_DBB_Layout 1 07.02.18 13:26 Seite 551 Das Phänomen „Basketball“ DBB Erfindung – Begeisterung – Verbreitung Adressen Das Basketball-Spiel, mehr als ein Jahrhundert alt, wurde von J. NAISMITH erfunden. Seine Erfindung weist zwei bemerkenswerte Parallelen zur Er- findung des Schießpulvers durch BERTHOLD SCHWARZ auf, nämlich – die ungeheuerliche explosive Wirkung sowie – die Tatsache, dass es sich in beiden Fällen um die Wiederentdeckung LV handelt, wobei sich allerdings beide Erfinder dieser Tatsache nicht be- Adressen wusst waren. Die Entdeckung des Schießpulvers durch die Chinesen geriet ebenso wieder in Vergessenheit wie ein von verschiedenen Kulturvölkern gepfleg- tes basketballähnliches Spiel. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass ein solches TOP-TAPOK genanntes Spiel, bei dem ein Ball durch einen Ring geworfen werden musste, bereits von den Mayas, den Azte- ken und den Inkas und vor nahezu 1000 Jahren unter der Bezeichnung GVO SOULE-PICARDE von den Normannen gespielt wurde. Satzung / Der persische Philosoph OMAR KHAYYAM (1100 n. Chr.) sagt in einem sei- ner Sinnsprüche: „Du bist der Ball, mit dem das Schicksal spielt, weil Gott, der willenlose Bälle wirft, seit 1000 Jahren nach dem Fangkorb zielt.“ Wie das Phänomen „Basketball“ der jüngeren Zeit entstand und sich von der Idee eines Genies bis zur bedeutendsten Sportart der Welt mit mehr Ordnungen / als 450 Millionen Spielern in der Welt (die FIBA hat zzt. 215 Nationen als Ausschreibungen Mitglieder) und in Deutschland entwickelte, wird nachfolgend dargestellt. SPRINGFIELD 1891 (Massachusetts – USA) Studenten der Internationalen Sporthochschule der Y.M.C.A. (Christlicher Verein junger Männer) fordern vom Direktor der Schule, DR.LUTHER GULICK, ein Spiel als Alternative zu der eintönigen Gymnastik, das Bundesligen im Winter in der Sporthalle und im Sommer im Freien betrieben werden kann, um so auch die langen Winterabende abwechslungsreicher gestalten zu können. -

Sustainability Report 2012.Pdf

Contents Sustainability Report 2012 2 Message from the CEO 4 Sustainability Journey 6 About Arçelik A.fi. 8 Management Approach 9 Strong Governance for Sustainable Growth Corporate Governance Risk Management 10 Sustainability Management 12 Dialog with Stakeholders 14 Talent Management 15 Sustainable Success 16 Freedom of Association and Collective Bargaining Internal Communication 17 Employee Development 19 From Campus to Career 20 Occupational Health and Safety 22 Environmental and Energy Management 23 Environmental and Energy Management 25 Combating Climate Change Respect for Biodiversity Energy Efficiency in Production 27 Energy Efficiency in Products 28 Use of Natural Resources and Waste Management 29 Integrated Waste Management Efficiency in Material Use 30 Waste from the Production Processes 31 Use, Recovery and Discharge of Water in Production 33 Products Saving Water Use of Packages and Packaging Waste Management 34 Reuse, Recycling and Disposal of Products Raising Public Awareness on Resource Consumption 36 Sustainability Management in Value Chain 37 Innovation Champion Arçelik 39 Global Procurement 41 Distribution and Authorized Dealer Network 42 Our Environmentally Friendly Approaches during Product Storage and Distribution 43 After Sales 44 Social Development 45 Social Responsibility Approach Social Projects and Support Activities 52 Studies to Protect the Environment and Nature 53 Support for Sports 55 Awards and Achievements in 2012 57 Performance Data 61 GRI Indicators Table 66 Annex-1 Reporting Guidance 67 Independent Assurance Report 68 GRI Application Level Check Statement 1 Message from the CEO Distinguished Stakeholders, I am happy to share with you the fifth report of Arçelik A.fi. We continue to work on minimizing our environmental impact on its successful performance built upon "sustainable development". -

Sports Coverage

COVERAGE Goals/ Goalscorers/ Fixtures/ Standings/ Cards/ Team Participant Final results points/ pointscorers/ Commentary Team stats Personal stats ALPINE Schedules rankings penalties Line-Ups profile time updates indiv. scores ALPINE NM .............................................................................................. ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... NM (W) .............................................................................................. ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... NM (Mixed) .............................................................................................. ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... .................................. -

Press Release

PRESS RELEASE German basketball league chooses Eventim Sports Eventim Sports now official ticketing partner of the German basketball league / A third of the teams use Eventim products / Long-term contracts for terms up to five years Munich, 05 August 2009 – Eventim Sports has been named by BBL, the organisers of the BBL Champions Cup, BBL ALLSTAR Day and BBL TOP FOUR events, as official ticketing partner for the next three seasons. A third of all German basketball league clubs are also using the systems operated by Eventim Sports for their own ticketing. On 8 October, when the German basketball league (BBL) launches into the new season, it will not just be the fans of Alba Berlin, Walter Tigers Tübingen and the Artland Dragons who will benefit from the services provided by this leading ticketing provider. Supporters of Telekom Baskets Bonn, EnBW Ludwigsburg and New Yorker Phantoms Braunschweig will similarly be able to buy their tickets in a straightforward, secure and convenient way. First-rate software for first-rate basketball Eventim Sports provides sports federations and clubs with two distinct systems. eventim.tixx is the web-based information and ticket reservation system for all sports promoters. The program optimises the ticketing processes between clubs and their various sales partners, such as call centres and box offices. Holders of season tickets can also manage their seats online, register for a Cup match ticket, renew their ticket or use a range of other options. eventim.FARM is the professional customer management software of Eventim Sports. Every fan is individually recognised and addressed, so the program can link clubs, venues and sponsors to the individual fan. -

Integration Von Fußball-Marken in Die Beko Basketball Bundesliga – Ein Konzept Zur Erfolgreichen Kommunikation Einer Wachstumsstrategie

Universität Bayreuth Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement Prof. Dr. Herbert Woratschek Masterarbeit MBA Sportmanagement Sommersemester 2015 Integration von Fußball-Marken in die Beko Basketball Bundesliga – ein Konzept zur erfolgreichen Kommunikation einer Wachstumsstrategie Vorgelegt von: Gregor Faßbender-Menzel Nußbaumerstraße 74 50823 Köln Telefon: 0221-168 40 133 E-Mail: [email protected] MBA 6 Sportmanagement Matrikelnummer: 1287903 22. Mai 2015 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................... III Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ................................................... V Abkürzungsverzeichnis ......................................................................... VI 1. Einleitung ..................................................................................... 1 1.1. Vision 2020: Die Beko Basketball Bundesliga ist beste nationale Basketballliga Europas ......................................... 3 1.2. Zielsetzungen der Arbeit und Forschungsfrage ............................. 7 1.3. Abgrenzung Kommunikation bzw. Public Relations vs. Marketingkommunikation ............................... 9 2. Vorgehensweise und Methodik ................................................ 12 2.1. Aufbau eines Kommunikationskonzepts ...................................... 12 2.2. Empirische Untersuchung ............................................................ 13 3. Strategische Umfeld-Analyse -

Arçelik A. . Çevre Dostudur

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Vehbi Koç 01 olarak belirlenen Arçelik Grubu vizyonuyla kârlı ve uzun dönemli sürdürülebilir büyümenin sağlanması, büyümeyi gerçekleştirmek için, hedef pazar dünya yaklaşımından hareketle, pazar payının artırılması, yenilikçi ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada daha fazla tüketiciye ulaşılması, kurumsal sorumluluk bilinciyle geleceğin garanti altına alınması, küresel bir grup olmak için, küresel organizasyonun bileşenlerinin entegrasyonunun ve optimizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. 02 çindekiler 2013 FAAL‹YET RAPORU Vizyon 02 Almanak 2013 04 Yönetim Kurulu Raporu ve Baflkan'›n Mesaj› 06 Genel Müdür'ün Mesaj› 08 Faaliyet Raporuna Dair Denetçi Raporu 10 Finansal Bilgiler Özet 2013 11 Finansal Göstergeler 12 Befl Y›ll›k Konsolide Finansal De¤erlendirme 14 Ortaklar›m›z 15 Da¤›t›lan Kâr Paylar› 16 Hisse Senedi Performans› 17 Risk Yönetimi 18 Sürdürülebilir Büyüme Markalar 22 Global Faaliyet A¤› 23 Hedef Pazarımız Dünya Uluslararas› Pazarlar 24 - Beyaz Eflya 25 - Tüketici Elektroni¤i 25 Yenilikçilik Türkiye Pazar› 31 - Beyaz Eflya 31 - Tüketici Elektroni¤i 31 Kurumsal Sorumluluk ‹flletmeler -

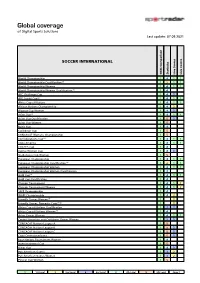

Sportradar Coverage List

Global coverage of Digital Sports Solutions Last update: 07.09.2021 SOCCER INTERNATIONAL Odds Comparison Statistics Live Scores Live Centre World Championship 1 4 1 1 World Championship Qualification (1) 1 2 1 1 World Championship Women 1 4 1 1 World Championship Women Qualification (1) 1 4 AFC Challenge Cup 1 4 3 AFF Suzuki Cup (6) 1 4 1 1 Africa Cup of Nations 1 4 1 1 African Nations Championship 1 4 2 Algarve Cup Women 1 4 3 Asian Cup (6) 1 4 1 1 Asian Cup Qualification 1 5 3 Asian Cup Women 1 5 Baltic Cup 1 4 Caribbean Cup 1 5 CONCACAF Womens Championship 1 5 Confederations Cup (1) 1 4 1 1 Copa America 1 4 1 1 COSAFA Cup 1 4 Cyprus Women Cup 1 4 3 SheBelieves Cup Women 1 5 European Championship 1 4 1 1 European Championship Qualification (1) 1 2 1 1 European Championship Women 1 4 1 1 European Championship Women Qualification 1 4 Gold Cup (6) 1 4 1 1 Gold Cup Qualification 1 4 Olympic Tournament 1 4 1 2 Olympic Tournament Women 1 4 1 2 SAFF Championship 1 4 WAFF Championship 1 4 2 Friendly Games Women (1) 1 2 Friendly Games, Domestic Cups (1) (2) 1 2 Africa Cup of Nations Qualification 1 3 3 Africa Cup of Nations Women (1) 1 4 Asian Games Women 1 4 1 1 Central American and Caribbean Games Women 1 3 3 CONCACAF Nations League A 1 5 CONCACAF Nations League B 1 5 3 CONCACAF Nations League C 1 5 3 Copa Centroamericana 1 5 3 Four Nations Tournament Women 1 4 Intercontinental Cup 1 5 Kings Cup 1 4 3 Pan American Games 1 3 2 Pan American Games Women 1 3 2 Pinatar Cup Women 1 5 1 1st Level 2 2nd Level 3 3rd Level 4 4th Level 5 5th Level Page: -

BKB Result Book V1

Ver.1,0 08 AUG 2021 14:00 Version History Version Date Created by Comments 1.0 8 AUG 2021 Jorge GUERRERO First Version Table of Contents Competition Format and Rules Medallists by Event Men Medallists Tournament Summary Preliminary Round – Combined Team Roster Results Cumulative Statistics Overall Team Statistics Team Statistics Individual Statistics Attendance Summary Official Communication Women Medallists Tournament Summary Preliminary Round – Combined Team Roster Results Cumulative Statistics Overall Team Statistics Team Statistics Individual Statistics Attendance Summary Official Communication Competition Officials FIBA Referees Saitama Super Arena Basketball さいたまスーパーアリーナ バスケットボール / Basketball Terrain de tir à l'arc du parc de Saitama Super Arena Yumenoshima Park Archery Field Competition Format and Rules 競技形式および規則 / Format et règlement des compétitions As of THU 1 JUL 2021 OLYMPIC COMPETITION FORMAT The Tokyo 2020 Olympic Games basketball competition consists of men's and women's tournaments. The format and rules for both tournaments are the same. In the preliminary round, 12 teams are divided into three groups of four teams. Each team plays every other team in its group. The top two teams from each group plus the two best third placed teams will qualify for the quarterfinals. The remaining third placed team will be ranked ninth, and the three fourth placed teams will be ranked 10th to 12th according to the FIBA (International Basketball Federation) rules. After the conclusion of the preliminary round, a combined ranking table is produced based on the following criteria: • Position within group • Win/loss record • Goal difference • Goals scored The top eight teams from this combined ranking table advance to the quarterfinals.