Zur Geschichte Der Feuerwehr in Mariahilf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Footpath Description

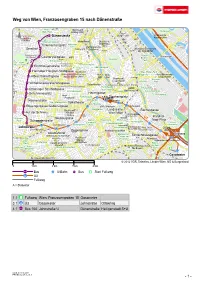

Weg von Wien, Franzosengraben 15 nach Dänenstraße N Hugo- Bezirksamt Wolf- Park Donaupark Döbling (XIX.) Lorenz- Ignaz- Semmelweis- BUS Dänenstraße Böhler- UKH Feuerwache Kaisermühlen Frauenklinik Fin.- BFI Fundamt BUS Türkenschanzpark Verkehrsamt Bezirksamt amt Brigittenau Türkenschanzplatz Währinger Lagerwiese Park Rettungswache (XX.) Gersthof BUS Finanzamt Brigittenau Pensionsversicherung Brigittenau der Angestellten Orthopädisches Rudolf- BUS Donauinsel Kh. Gersthof Czartoryskigasse WIFI Bednar- Währing Augarten Schubertpark Park Dr.- Josef- 10A Resch- Platz Evangelisches AlsergrundLichtensteinpark BUS Richthausenstraße Krankenhaus A.- Carlson- Wettsteinpark Anl. BUS Hernalser Hauptstr./Wattgasse Bezirksamt Max-Winter-Park Allgemeines Krankenhaus Verk.- Verm.- Venediger Au Hauptfeuerwache BUS Albrechtskreithgasse der Stadt Wien (AKH) Amt Amt Leopoldstadt W.- Leopoldstadt Hernals Bezirksamt Kössner- Leopoldstadt Volksprater Park BUS Wilhelminenstraße/Wattgasse (II.) Polizeidirektion Krankenhaus d. Barmherz. Brüder Confraternität-Privatklinik Josefstadt Rudolfsplatz DDSG Zirkuswiese BUS Ottakringer Str./Wattgasse Pass-Platz Ottakring Schönbornpark Rechnungshof Konstantinhügel BUS Schuhmeierplatz Herrengasse Josefstadt Arenawiese BUS Finanzamt Rathauspark U Stephansplatz Hasnerstraße Volksgarten WienU Finanzamt Jos.-Strauss-Park Volkstheater Heldenplatz U A BUS Possingergasse/Gablenzgasse U B.M.f. Finanzen U Arbeitsamt BezirksamtNeubau Burggarten Landstraße- Rochusgasse BUS Auf der Schmelz Mariahilf Wien Mitte / Neubau BezirksamtLandstraßeU -

Notes of Michael J. Zeps, SJ

Marquette University e-Publications@Marquette History Faculty Research and Publications History Department 1-1-2011 Documents of Baudirektion Wien 1919-1941: Notes of Michael J. Zeps, S.J. Michael J. Zeps S.J. Marquette University, [email protected] Preface While doing research in Vienna for my dissertation on relations between Church and State in Austria between the wars I became intrigued by the outward appearance of the public housing projects put up by Red Vienna at the same time. They seemed to have a martial cast to them not at all restricted to the famous Karl-Marx-Hof so, against advice that I would find nothing, I decided to see what could be found in the archives of the Stadtbauamt to tie the architecture of the program to the civil war of 1934 when the structures became the principal focus of conflict. I found no direct tie anywhere in the documents but uncovered some circumstantial evidence that might be explored in the future. One reason for publishing these notes is to save researchers from the same dead end I ran into. This is not to say no evidence was ever present because there are many missing documents in the sequence which might turn up in the future—there is more than one complaint to be found about staff members taking documents and not returning them—and the socialists who controlled the records had an interest in denying any connection both before and after the civil war. Certain kinds of records are simply not there including assessments of personnel which are in the files of the Magistratsdirektion not accessible to the public and minutes of most meetings within the various Magistrats Abteilungen connected with the program. -

The Jewish Middle Class in Vienna in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries

The Jewish Middle Class in Vienna in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Erika Weinzierl Emeritus Professor of History University of Vienna Working Paper 01-1 October 2003 ©2003 by the Center for Austrian Studies (CAS). Permission to reproduce must generally be obtained from CAS. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the U.S. Copyright Act of 1976. CAS permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of CAS Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses; teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce CAS Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 314 Social Sciences Building, 267 19th Avenue S., Minneapolis MN 55455. Tel: 612-624-9811; fax: 612-626-9004; e-mail: [email protected] 1 Introduction: The Rise of the Viennese Jewish Middle Class The rapid burgeoning and advancement of the Jewish middle class in Vienna commenced with the achievement of fully equal civil and legal rights in the Fundamental Laws of December 1867 and the inter-confessional Settlement (Ausgleich) of 1868. It was the victory of liberalism and the constitutional state, a victory which had immediate and phenomenal demographic and social consequences. In 1857, Vienna had a total population of 287,824, of which 6,217 (2.16 per cent) were Jews. -

Stiegen-Spaziergang in Mariahilf, 6. Wiener Bezirk

1 Die Stiegen von Mariahilf www.walkinginside.at Der APA Wien –Meldung vom 30. August 2004 konnte man Folgendes entnehmen: „ Im olympischen Sinne "nur Blech", ansonst aber den hervorragenden vierten Platz hat eine Wiener Stiege in einer internationalen Untersuchung erreicht. Die italienische Gesellschaft "Marketing e TV" hat die schönsten Stiegen Europas gekürt. In dieser Aufstellung landete die Wiener Fillgraderstiege auf dem hervorragenden vierten Platz, noch vor Prag und Berlin. Sieger wurde die Spanische Treppe in Rom, gefolgt von der Anlage zur Basilika Sacre Coeur in Paris und dem "Tempel der Athena" auf Rhodos.“1 Dass Wien zu den Städten mit den schönsten Stiegen Europas zählt, überrascht. Genau so überrascht, dass die schönste Treppe Wiens nicht die in einem Roman verewigte Strudelhofstiege sein soll, sondern die Fillgraderstiege in Mariahilf. Die vorliegende Hommage an die Stiegenanlagen in Mariahilf, in Form einer Spaziergangsbeschreibung, bringt die Gesamtheit der Stiegenvielfalt des 6. Wiener Gemeindebezirks „buchstäblich" ans Licht. 2 Stiegen-Spaziergang in Mariahilf, 6. Wiener Bezirk Wie schon eingangs gesagt, spricht man von Stiegen in Wien, denkt man unweigerlich an die Strudelhofstiege im 9. Wiener Gemeindebezirk und an Heimito von Doderers gleichnamigen Roman Die Strudlhofstiege. Der „stiegenreichste“ Wiener Bezirk ist jedoch der 6. Bezirk, Mariahilf. Stiegen - im sonstigen deutschen Sprachraum Treppen genannt - sind Bauteile zur Überwindung von Höhenunterschieden. In der Kulturgeschichte des Menschen wurden Stiegen -

Falkensteiner Hotel Wien Margareten Ffff S

Falkensteiner Hotel Wien Margareten ffff S Tagungs- Fläche (m²) Länge / Breite / räume Höhe (m) Conference Square length / width / Rooms measure (sq ft) height (ft) Schubert + 182 7,8 / 18,9 / 2,7 120 60 50 60 100 120 Elssler 1959 25.6 / 62.0 / 8.9 72 7,8 / 8,0 / 2,7 Schubert 40 20 20 25 30 50 775 25.6 / 26.2 / 8.9 110 10,8 / 10,9 / 2,7 Elssler 80 40 30 35 60 80 1184 35.4 / 35.8 / 8.9 Grillparzer + 146 14,5 / 11,5 / 2,7 100 50 50 60 90 100 Nestroy 1572 47.6 / 37.7 / 8.9 73 8,5 / 11,5 / 2,7 Nestroy 40 20 20 30 45 50 786 27.9 / 37.2 / 8.9 73 6,0 / 14,8 / 2,7 Grillparzer 50 25 25 25 45 50 786 19.7 / 48.6 / 8.9 U1 / underground level Bar Foyer EG / ground level Grillparzer Nestroy Garage Lichthof Schubert Elssler Courtyard Restaurant Eingang / Entrance Toiletten / Toilets Lounge Bar Aufzug / Elevator Beamer / Projector Trennwand / Operable wall 195 ZImmEr und SuItEn 195 ROOMs unD suites ` 177 Doppelzimmer Comfort (Plus) / Deluxe (Plus) (21 – 40 m²) ` 177 Comfort (Plus) / Deluxe (Plus) Double ` 18 City, Business & Premium Suiten (ca. 30 – 66 m²) (21 – 40 sq m / 226 – 491 sq ft) ` 18 City, Business & Premium Suites (ca. 30 – 41 sq m / 226 – 441 sq ft) Ausstattung: Dusche, tlw. Badewanne, Bodenheizung im Bade- zimmer, Fön, Klimaanlage, Flat-Screen, Sat-TV, kostenfreies Features: shower, partly with bathtub, underfloor heating in the W-LAN, Telefon, Safe, Minibar, Kaffeemaschine inkl. -

Address of Club and Authorization for Following Players to Play XXV

Address of club and authorization for following players to play XXV. European Cup Club Teams Women/Men AUT SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen Address of Club: Fabriksgasse 34, AT - 2620 Neunkirchen Austria international: 0043 phone: fax: 2635 63302 mobil: 0664 407 1524 email: [email protected] Contact Person: Herr SCHWARZER Roland, Aspangerstr. 45/2, AT - 2822 Bad Erlach international: 0043 phone: 0676 84 22 15 10 fax: mobil: email: [email protected] Bowling Hall: , , - Inaternational: 0043 phone: fax: mobil: email: Certificate over inspection of bowling alleys is not by NBC NBC- women ID- men surname first name nation birthday former surname is playing since for club 1 2189 w GENSER Gabriele (AUT) 16.03.1966 01.07.2007 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU AT - 2620 Neunkirchen Triftweg 21 (Austria) Acknowledgment and Agreement signed on 15.08.2012 2 1437 w GRAFL Regina (AUT) 13.02.1974 01.07.2007 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU AT - 7031 Krensdorf Hirmerstrasse 21 (Austria) Acknowledgment and Agreement signed on 15.08.2012 3 4020 w HORVATH Sarolta (HUN) 17.07.1968 01.07.2012 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU HU - 9300 Csorna Anorassy 26 (Hungary) Acknowledgment and Agreement signed on 15.08.2012 4 4306 w KART Johanna (AUT) 01.03.1958 01.07.2012 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU AT - 8770 St. Michael Hauptstr. 25/5 (Austria) Acknowledgment and Agreement signed on 15.08.2012 5 2226 w NEMES Iren (HUN) 15.05.1989 11.07.2013 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU HU - 8943 Csata Rosza u. 15/B (Hungary) Acknowledgment and Agreement signed on 18.08.2013 6 1446 w NGUYEN Monika (AUT) 05.07.1982 01.07.2009 SK Wessely Dämmtechnik Neunkirchen (AU AT - 7062 St. -

Hotels Vienna

Veranstaltungsmanagement, GuT Hotels Vienna The event participants/conference members at The University of Technology of Vienna can take up reduced prices of the duration of the event/conference. Hotel Intercontinental Wien, 5* Prices: Contact: Johannesgasse 28 A-1030 Wien Classic room 25m²: 135,00 Ms. Dietrich Deluxe room 35m²: 185,00 Ms. Frankolin Tel: 0043 (0) 1 711220 Ms. Caucig Club InterContinental 25m²: 215,00 E-Mail: [email protected] Studio 45m²: 285,00 Website: http://www.intercontinental.com/vienna Junior Suite 50m²: 335,00 Executive Suite 70m²: 485,00 Hotel Erzherzog Rainer, 4* Prices: Contact: Wiedner Hauptstrasse 27 – 29 A-1040 Wien January, February Mr. Permesser Single room Comfort: 87,00 Breakfast included Tel: 0043 (0) 1 22 111 316 Double room: 127,00 Breakfast included E-Mail: [email protected] March, July, August, November, December Website: http://www.schick-hotels.com Single room Comfort: 99,00 Breakfast included Double room: 149,00 Breakfast included April, May, June, September, October Single room Comfort: 118,00 Breakfast included Double room: 169,00 Breakfast included Doris Schordan Stand: January 2018 Veranstaltungsmanagement, GuT Hilton International Wien GmbH, 5* Prices: Contact: Am Stadtpark 3 A-1030 Wien Hilton Guest room single use 155,00 Mr. Cornelius Reservation Code: 003001695 Tel: 0043 (0) 1 71700 13428 Hilton City View room 175,00 E-Mail: [email protected] Hilton Executive room 195,00 Website: http://www.hilton.de/wien Hotel Drei Kronen Wien City, 3* Prices: Contact: Schliefmühlgasse 25 A-1040 Wien Single room: 83,00 Mr. Mag. Adler Double room: 94,00 Tel: 0043 (0) 1 22 111 316 E-Mail: [email protected] Website: http://www.schick-hotels.com Pakat Suites Hotel, 4* Prices: Contact: Mommsengasse 5 A-1040 Wien Suite single use 126,00 Breakfast included Mr. -

How Water and Its Use Shaped the Spatial Development of Vienna

Water Hist (2016) 8:301–328 DOI 10.1007/s12685-016-0169-7 How water and its use shaped the spatial development of Vienna 1 2 3 Friedrich Hauer • Severin Hohensinner • Christina Spitzbart-Glasl Received: 2 February 2015 / Accepted: 9 July 2016 / Published online: 2 August 2016 Ó The Author(s) 2016. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Telling an environmental history of Vienna’s urban waters, this paper advocates the compound study of the evolution of fluvial and urban form. It traces the structural permanence of diverse types of running waters in a period of massive urban transformation from early modern times to present. The focus on the material effects, side-effects and afterlives of socio-natural processes offers novel perspectives to the reconstruction of city development. The featured cases show that long-term studies are vital in understanding the genesis of urban water bodies and urban form as a product of socio-natural processes. They inform us about the inertia of arrangements and the unforeseen perpetuation of site-specific effects of interventions. Societal interaction with natural elements such as Vienna’s waters, we conclude, reverberates in the material and immaterial realm alike. Keywords Urban Development Á River Dynamics Á Industrialisation Á Persistence Á Structural Permanence Á Mills & Friedrich Hauer [email protected] Severin Hohensinner [email protected] Christina Spitzbart-Glasl [email protected] 1 Department of Urban Design, Vienna University of Technology (TU Wien), Karlsplatz 13, 1040 Vienna, Austria 2 Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management (IHG), University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Max-Emanuel-Str. -

Analysing Spatial Patterns of Social Housing Schemes in Vienna and Copenhagen

MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Location of Social Housing: Analysing spatial patterns of social housing schemes in Vienna and Copenhagen Verfasserin DI Sandra Jurasszovich angestrebter akademischer Grad Master of Arts (MA) Wien, 1. September 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 664 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium DDP Urban Studies Betreuer: Prof. Dr. Jesús Leal (Universidad Complutense de Madrid) Sandra Jurasszovich Location of Social Housing: Analysing spatial spatial patterns of social housing schemes in Vienna and Copenhagen Erasmus Mundus Master Course in Urban Studies [4Cities] 2013-2015 1st of September 2015 Supervisor: Jesús Leal Abstract Providing social housing is a crucial subject in current political debate as well as in scientific literature. When examining the topic of social housing there are two major issues: firstly, what socio- demographic groups are entitled to benefit from social housing and how has the socio-economic composition changed over the last decades? And secondly, where in a city are social housing units built? The latter question, which is related to the planning system of a city, is oftentimes underestimated, disregarded or simply overlooked in literature covering social housing in Europe. This thesis addresses exactly this problem, its objective being the identification of how the planning systems are used to influence the location of social housing developments across urban space by the example of Vienna and Copenhagen. Both cities have repeatedly been appraised as being amongst the most liveable cities worldwide. As a result of their increasing attractiveness as a place to live in, land and housing prices have been soaring. The research underlines that the possibilities for providers of social housing are limited considerably by high land price. -

First Vienna Residential Market Report | 2021 02

FIRST VIENNA RESIDENTIAL MARKET REPORT EDITION 2021 Illus fehlen hier noch EDITORIAL issues such as: What role does digitalisation play in the residential space? DEAR READER How can we best combine sustainability and affordability in residential de- velopment projects? How will future residential project planning respond We are pleased to present the First Vienna Residential Market Report, the to the increased trend of working from home in the light of the pandemic? ninth edition of our joint publication. We will be going into this last question on page 14. THIS HAS BEEN A TURBULENT YEAR with the pandemic leav- ing its mark on every aspect of the economy, resulting in long-term ef- fects for many. The real estate industry has not remained unscathed by the crisis, although the residential market is showing significantly more “The past year has brought even more focus on stability: The demand for residential accommodation remained high in the home, raising important questions concern- 2020 – probably due to the fact that residential property is a safe form of investment in general. ing the housing market.” THE HIGH DEMAND also resulted from constantly increasing numbers of one-person households and the continued rise in Vienna’s population, which is due to reach the two million mark in 2028. In contrast, property IN THE FIRST VIENNA RESIDENTIAL MARKET REPORT, we developers in 2021 will still have challenges to face as land available for will be sharing our experience and expertise for a more in-depth and com- development has become scarce in the capital and construction costs are prehensive insight into the market. -

EHL First Vienna Residential Market Report

FIRST VIENNA RESIDENTIAL MARKET REPORT EDITION 2019 EDITORIAL DEAR READER We are pleased to present the First Vienna Residential Market Report for lations. If this trend continues, it will have a significant impact on housing the seventh time. costs, and especially the possibility of financing entire projects. Vienna was not only selected as the city with the highest quality of life for We at the BUWOG Group and EHL Immobilien are familiar with the chal- the ninth year in a row as part of the Mercer Study last year; Austria’s capital lenges that the Vienna housing market is facing. We are dealing intensively outranked Melbourne, Australia, after seven years at the top according to with housing needs and requirements that need to be met now and in the the British Economist. future, for people of every generation. Changing values, digitalisation and sustainability are not just buzzwords for us. These concepts play a major Even so, the huge popularity of Vienna has also given rise to a number of role in the planning and construction of housing projects that will also need challenges for the city: the population has been rising steadily, and is pro- to reflect the demands of society in years to come. We are doing our best jected to reach around two million inhabitants by 2026. This development to ensure that our customers and the residents of Vienna enjoy adequate has led to years of demand outstripping supply on the Vienna housing state-of-the-art housing with correspondingly high quality of living both today market as well as land scarcity that housing developers in particular have and in the future. -

Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development

WERK S NR. 130 A TATTBERI Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development C HTE Manual Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development WERKSTATTBERICHT NR. 130 A Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development Legal notice Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development Owner and publisher Urban Development Vienna, Municipal Department 18 (MA 18) – Urban Development and Planning www.stadtentwicklung.wien.at Project co-ordination Astrid Klimmer-Pölleritzer, Andreas Nuss (MA 18) Editorial team Elisabeth Irschik (MA 19), Eva Kail (MD-BD, Gruppe Planung), Astrid Klimmer-Pölleritzer (MA 18), Andreas Nuss (MA 18), Gregor Puscher (MA 21), Manfred Schönfeld (MA 21), Angelika Winkler (MA 18) Project leader Doris Damyanovic Institute of Landscape Planning University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Project implementation and authors Doris Damyanovic, Florian Reinwald, Angela Weikmann University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna In co-operation with Andrea Breitfuss, Michaela Glanzer kon-text, Ingenieurbüro für Raumplanung Technical co-ordination Willibald Böck (MA 18) Translation Sigrid Szabó Graphic design of cover page Andrea Neuwirth Printed by Hozhausen Druck GmbH printed on ecological paper from sample folder “ÖkoKauf Wien” © MA 18 – Urban Development and Planning, Vienna 2013 ISBN 978-3-902576-79-8 3 Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development Table of contents 1 Introduction 11 1.1 Added value of gender-sensitive