L' Imp. E Reale Palazzo Pitti

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sala Di Michelangelo E Della Scultura Del Cinquecento 2

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO a sala, con volte a crociera ribassate, sostenute da robusti pilastri in pie- tra forte, fa parte del nucleo più antico del palazzo e la sua edificazione PIANO TERRA L 2 risale a poco dopo la metà del XIII secolo (1255-1260). Era in origine la sala d’ingresso e presumibilmente vi avevano sede i soldati e la “corte” (araldi, trombettieri, cavalieri) al servizio del podestà. Ospitava anche una cappella, Sala di Michelangelo dalla quale proviene la Madonna col Bambino (1), parte di un più vasto affresco di scuola giottesca che includeva i donatori, vari santi e fanciulli con i simboli dei sestieri della città, trasferito nell’Ottocento sulla parete della sala dove oggi si trova. Con la trasformazione del palazzo in carcere (dal 1574 al e della scultura 1857), il vasto ambiente fu suddiviso in più vani, destinati alle guardie e alle varie magistrature di giustizia. I volumi originari furono recuperati nel corso del restauro ottocentesco (1858-1865), demolendo le infrastrutture, e le pareti del Cinquecento furono dipinte da Gaetano Bianchi con decorazioni araldiche in stile gotico, secondo il gusto del tempo, successivamente imbiancate. Dall’istituzione del museo, nel 1865, all’alluvione del 1966, la sala accolse – assieme alla contigua sala della torre, oggi adibita a ingresso e biglietteria – la collezione dell’Armeria medicea. Nel riordinamento seguito all’alluvione, fu deciso di trasferire l’Armeria al secondo piano e di collocare qui le opere di Michelan- gelo e degli scultori del Cinquecento, precedentemente distribuite in ambienti diversi, secondo l’allestimento attuale, concepito da Luciano Berti e realizzato dall’architetto Carlo Cresti tra il 1970 e il 1975, oggi in parte modificato. -

09 GUZA.Indd

Kamela Guza La villa di Piero Del Tovaglia a Santa Margherita a Montici presso Firenze Piero del Tovaglia — procurator and factotum of Ludovico Gonzaga in Florence – participated actively in the tormented affaire of the building of the Tribune in Santissima Annunziata, showing a complete loyalty towards the solution proposed by Leon Battista Alberti. This successful task led him into the very core of the architectural debate in Florence and allowed him to get in touch with the most important architects and patrons of the time. In the last decades of the 15th century he decided to build a villa near the city, in Santa Margherita a Montici. The new building was inserted in a pre-existing organism and consists basically of a hall covered by a coffered barrel vault, with symbols related to the families of the Gonzaga and Este, and is representative of the updated architectural culture of its patron and of his social prestige. The monolithic compactness and the isolation from the medieval pre-existing structures emphasize the exceptional nature and modernity of the building, which seems to have caught the attention of Leonardo da Vinci at the beginning of the 16th century. ‘La Bugia’ è il nome con il quale la villa di Pie- Gonzaga, sostenuto dalla attiva mediazione di nalmente Alberti nell’agosto del 14707, è un fer- ro Del Tovaglia a Santa Margherita a Montici è Piero Del Tovaglia, che all’attività di mercante mo sostenitore del suo progetto e si impegna a nota a partire dall’inizio dell’Ottocento1. L’uti- di seta unisce il ruolo di agente commerciale del fondo affinché quest’ultimo prevalga su quello di lizzo di un appellativo così insolito ma puntua- Gonzaga a Firenze2. -

The Architecture of the Italian Renaissance

•••••••• ••• •• • .. • ••••---• • • - • • ••••••• •• ••••••••• • •• ••• ••• •• • •••• .... ••• .. .. • .. •• • • .. ••••••••••••••• .. eo__,_.. _ ••,., .... • • •••••• ..... •••••• .. ••••• •-.• . PETER MlJRRAY . 0 • •-•• • • • •• • • • • • •• 0 ., • • • ...... ... • • , .,.._, • • , - _,._•- •• • •OH • • • u • o H ·o ,o ,.,,,. • . , ........,__ I- .,- --, - Bo&ton Public ~ BoeMft; MA 02111 The Architecture of the Italian Renaissance ... ... .. \ .- "' ~ - .· .., , #!ft . l . ,."- , .• ~ I' .; ... ..__ \ ... : ,. , ' l '~,, , . \ f I • ' L , , I ,, ~ ', • • L • '. • , I - I 11 •. -... \' I • ' j I • , • t l ' ·n I ' ' . • • \• \\i• _I >-. ' • - - . -, - •• ·- .J .. '- - ... ¥4 "- '"' I Pcrc1·'· , . The co11I 1~, bv, Glacou10 t l t.:• lla l'on.1 ,111d 1 ll01nc\ S t 1, XX \)O l)on1c111c. o Ponrnna. • The Architecture of the Italian Renaissance New Revised Edition Peter Murray 202 illustrations Schocken Books · New York • For M.D. H~ Teacher and Prie11d For the seamd edillo11 .I ltrwe f(!U,riucu cerurir, passtJgts-,wwbly thOS<' on St Ptter's awl 011 Pnlladfo~ clmrdses---mul I lr,rvl' takeu rhe t>pportrmil)' to itJcorporate m'1U)1 corrt·ctfons suggeSLed to nu.• byfriet1ds mu! re11iewers. T'he publishers lwvc allowed mr to ddd several nt•w illusrra,fons, and I slumld like 10 rltank .1\ Ir A,firlwd I Vlu,.e/trJOr h,'s /Jelp wft/J rhe~e. 711f 1,pporrrm,ty /t,,s 11/so bee,r ft1ke,; Jo rrv,se rhe Biblfogmpl,y. Fc>r t/Jis third edUfor, many r,l(lre s1m1II cluu~J!eS lwvi: been m"de a,,_d the Biblio,~raphy has (IJICt more hN!tl extet1si11ely revised dtul brought up to date berause there has l,een mt e,wrmc>uJ incretlJl' ;,, i111eres1 in lt.1lim, ,1rrhi1ea1JrP sittr<• 1963,. wlte-,r 11,is book was firs, publi$hed. It sh<>uld be 110/NI that I haw consistc11tl)' used t/1cj<>rm, 1./251JO and 1./25-30 to 111e,w,.firs1, 'at some poiHI betwt.·en 1-125 nnd 1430', .md, .stamd, 'begi,miug ilJ 1425 and rnding in 14.10'. -

Raffael Santi | Elexikon

eLexikon Bewährtes Wissen in aktueller Form Raffael Santi Internet: https://peter-hug.ch/lexikon/Raffael+Santi MainSeite 63.593 Raffael Santi 3'315 Wörter, 22'357 Zeichen Raffael Santi, auch Rafael, Raphael (ital. Raffaello), irrtümlich Sanzio,ital. Maler, geb. 1483 zu Urbino. Der Geburtstag selbst ist streitig: je nachdem man die vom Kardinal Bembo verfaßte Grabschrift R.s deutet, welche besagt, er sei «an dem Tage, an dem er geboren war, gestorben» («quo die natus est eo esse desiit VIII Id. April MDXX», d. i. 6. April 1520, damals Karfreitag), setzt man den Geburtstag auf den 6. April oder auf den Karfreitag, d. i. 28. März 1483, an. Seine erste künstlerische Unterweisung dankte er dem Vater Giovanni Santi (s. d.), den er jedoch bereits im 12. Jahre verlor, sodann einem unbekannten Meister in Urbino, vielleicht dem Timoteo Viti, mit dem er auch später enge Beziehungen unterhielt. Erst 1499 verließ er die Vaterstadt und trat in die Werkstätte des damals hochberühmten Malers Perugino (s. d.) in Perugia. Das älteste Datum, welches man auf seinen Bildern antrifft, ist das Jahr 1504 (auf dem «Sposalizio», s. unten); doch hat er gewiß schon früher selbständig für Kirchen in Perugia und in Città di Castello gearbeitet. 1504 siedelte Raffael Santi nach Florenz über, wo er die nächsten Jahre mit einigen Unterbrechungen, die ihn nach Perugia und Urbino zurückführten, verweilte. In Florenz war der Einfluß Leonardos und Fra Bartolommeos auf seine künstlerische Vervollkommnung am mächtigsten; von jenem lernte er die korrekte Zeichnung, von diesem den symmetrischen und dabei doch bewegten Aufbau der Figuren. Als abschließendes künstlerisches Resultat seines Aufenthalts in Florenz ist die 1507 für San Fancesco in Perugia gemalte Grablegung zu betrachten (jetzt in der Galerie Borghese zu Rom). -

Dossier Pédagogique De L'enseignant

Exposition temporaire Dossier pour les enseignants Service éducatif Musée des beaux-arts de Quimper De Véronèse à Casanova Sommaire Introduction 3 I Une brève histoire de la peinture italienne 4 Au XVI e siècle, Rome la maniériste et Venise la coloriste 4 L’Ecole de Bologne et le retour au naturel à la fin du XVI e siècle 5 Caravage et le naturalisme 6 Au XVII e siècle, Rome, capitale baroque 6 Au XVIII e siècle, Venise, entre décors exubérants et veduta 7 II L'écologie de l'image 8 Le régime de l'art 8 La Renaissance 9 La Contre-Réforme 10 Ecoles et foyers 11 Les commanditaires 12 Un contexte géopolitique singulier 13 III Les genres picturaux 15 La peinture religieuse 15 La peinture mythologique 16 La peinture allégorique 17 Le portrait 18 Paysage 19 La nature morte 20 La vanité 21 IV Les manières ou le style 22 Le maniérisme 22 Le caravagisme 23 Le courant académisant 24 Le baroque 25 Le procès de l'oeuvre : bozzeti et ricordi 27 V Identification du thème iconographique 28 Peinture religieuse, Ancien et Nouveau Testament 28 Récits allégoriques, mythologiques et légendaires 32 VI La restauration des œuvres 34 Une campagne de restauration à Quimper 34 La restauration, quelques principes 35 Les techniques de laboratoire 36 Bibliographie 37 Aides à la visite pour le 1er degré : livret-jeu et salle « Secrets d’atelier en Italie » 38 Pistes pédagogiques 41 Informations pratiques 46 2 De Véronèse à Casanova Introduction Connues et appréciées des spécialistes, les peintures italiennes conservées en Bretagne méritaient de connaître une plus ample diffusion. -

Silke Kurth, Wasser, Stein Und Automaten. Die Grotten Von

The essay considers the grottoes of the Silke Kurth, Wasser, Stein und Automaten. Die Grotten von Pratolino oder Medici-Villa at Pratolino in regard to der Fürst als Demiurg their historic relevance in the context of the artistic and typological development Qui l’Arte, e la Natura as well as their function related to the Insieme a gara ogni sua grazia porge E fra quelle si scorge strategies of princely self-representation. La grandezza del animo, e la cura Thereby it will focus less on the moments Che le nutrisce, e cura of mere imitation of the nature than E fa splender più chiaro ogn’hor d’intorno rather on the imitation of the natural Di nuove meraviglie il bel soggiorno. creating act itself. The innovative type Gualterotti, 15791 of the grotto as basement for the grand villa merges the demand of the exclusive Der von Francesco I. de’Medici initiierte und durch Bernardo Buontalenti Gesamtkunstwerk with contemporary in den Jahren 1569–1585 realisierte Villen- und Parkkomplex von Pratolino, scientific, mechanical and geological- der heute leider nur noch spärliche Reste seiner früheren Gestaltung auf- cosmological ideas in a new and unique weist, wurde schon zur Bauzeit aufgrund seiner monumentalen künstlichen space of world knowledge. This feature Grotten Legende und erhielt umgehend Vorbildcharakter für die gesamte as a site of technical experiment and europäische Garten- und Grottenarchitektur.2 Mit dem im Italien des Cin- junction of various scientific disciplines, quecento entstehenden und nicht zuletzt auf spektakuläre zeitgenössische that stylises the ruler as a godlike crea- tor, will be considered in view of further archäologische Funde reagierenden Bautypus der künstlichen Grotte lebt coeval spaces of knowledge. -

RAFFAELLO SANZIO Una Mostra Impossibile

RAFFAELLO SANZIO Una Mostra Impossibile «... non fu superato in nulla, e sembra radunare in sé tutte le buone qualità degli antichi». Così si esprime, a proposito di Raffaello Sanzio, G.P. Bellori – tra i più convinti ammiratori dell’artista nel ’600 –, un giudizio indicativo dell’incontrastata preminenza ormai riconosciuta al classicismo raffaellesco. Nato a Urbino (1483) da Giovanni Santi, Raffaello entra nella bottega di Pietro Perugino in anni imprecisati. L’intera produzione d’esordio è all’insegna di quell’incontro: basti osservare i frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (Città di Castello, 1500) o dell’Incoronazione di Maria (Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana, 1503). Due cartoni accreditano, ad avvio del ’500, il coinvolgimento nella decorazione della Libreria Piccolomini (Duomo di Siena). Lo Sposalizio della Vergine (Milano, Pinacoteca di Brera, 1504), per San Francesco a Città di Castello (Milano, Pinacoteca di Brera), segna un decisivo passo di avanzamento verso la definizione dello stile maturo del Sanzio. Il soggiorno a Firenze (1504-08) innesca un’accelerazione a tale processo, favorita dalla conoscenza dei tra- guardi di Leonardo e Michelangelo: lo attestano la serie di Madonne con il Bambino, i ritratti e le pale d’altare. Rimonta al 1508 il trasferimento a Roma, dove Raffaello è ingaggiato da Giulio II per adornarne l’appartamento nei Palazzi Vaticani. Nella prima Stanza (Segnatura) l’urbinate opera in autonomia, mentre nella seconda (Eliodoro) e, ancor più, nella terza (Incendio di Borgo) è affiancato da collaboratori, assoluti responsabili dell’ultima (Costantino). Il linguaggio raffaellesco, inglobando ora sollecitazioni da Michelangelo e dal mondo veneto, assume accenti rilevantissimi, grazie anche allo studio dell’arte antica. -

La Chiesa E Il Quartiere Di San Francesco a Pisa

Edizioni dell’Assemblea 206 Ricerche Franco Mariani - Nicola Nuti La chiesa e il quartiere di San Francesco a Pisa Giugno 2020 CIP (Cataloguing in Publication) a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo La chiesa e il quartiere di San Francesco a Pisa / Franco Mariani, Nicola Nuti ; [presentazioni di Eugenio Giani, Michele Conti, Fra Giuliano Budau]. - [Firenze] : Consiglio regionale della Toscana, 2020 1. Mariani, Franco 2. Nuti, Nicola 3. Giani, Eugenio 4. Conti, Michele 5. Budau, Giuliano 726.50945551 Chiesa di San Francesco <Pisa> Volume in distribuzione gratuita In copertina: facciata della chiesa di San Francesco a Pisa del Sec. XIII, Monumento Nazionale e di proprietà dello Stato. Foto di Franco Mariani. Consiglio regionale della Toscana Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia” Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009 Giugno 2020 ISBN 978-88-85617-66-7 Sommario Presentazioni Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana 11 Michele Conti, Sindaco di Pisa 13 Fra Giuliano Budau, Padre Guardiano, Convento di San Francesco a Pisa 15 Prologo 17 Capitolo I Il quartiere di San Francesco a Pisa 19 Capitolo II Viaggio all’interno del quartiere 29 Capitolo III L’arrivo dei Francescani a Pisa 33 Capitolo IV I Frati Minori Conventuali 45 Capitolo V L’Inquisizione 53 Capitolo VI La chiesa di San Francesco 57 Capitolo VII La chiesa nelle guide turistiche -

Simonetta Prosperi Valenti Rodinò

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte SIMONETTA PROSPERI VALENTI RODINÒ IL CARDINAL GIUSEPPE RENATO IMPERIALI COMMITTENTE E COLLEZIONISTA I. - LE COMMITTENZE ARTISTICHE Il gusto art1st1co e il mecenatismo si erano mani Dopo essere stata la capitale europea dell'arte con festati anche in altri esponenti della famiglia, di anti i Barberini, i Pamphilj e i Chigi, Roma vive alla fine chissima origine genovese, che con l'acquisto di feudi del XVII secolo un lento declino legato alle vicende -Oria e Francavilla in terra d'Otranto e Sant'Angelo politiche, che la porta a cedere il suo primato alla dei Lombardi nell'Avellinese - a cavallo tra il XVI Francia; mentre l'Inghilterra e le corti nascenti della e il XVII secolo, iniziò gradualmente a gravitare sul Regno di Napoli,4l Particolarmente importante nella Germania consolidano o iniziano una politica di acqui sti di opere d'arte per le gallerie che si vanno creando. storia del collezionismo era stato Gian Vincenzo, Roma conserva un ruolo importante come capitale ammiraglio della flotta genovese, uomo politico e del mondo classico, ma non si caratterizza più come letterato: i più bei pezzi della sua quadreria, tra cui centro propulsore di movimenti artistici, quale era Tiziano, Rubens, Veronese, Correggio, passarono nel stata con il Bernini, il Borromini e Pietro da Cortona. 1667 da Genova a Roma nella collezione di Cristina Si assiste peraltro, tra la fine del Sei e l'inizio del di Svezia.s> Settecento, al proliferare di committenze "minori " di cardinali nelle chiese del loro titolo ed al formarsi di numerose quadrerie in palazzi nobiliari, che con sentono di ricostruire il complesso panorama artistico romano di quegli anni.1> Pur essendo ancora molto ambite le committenze pontificie, furono piuttosto i collezionisti - quali il marchese Niccolò Pallavicini, i cardinali Alessandro Albani, Pietro Ottoboni, Neri Corsini, Silvio Valenti Gonzaga, per citare solo i più importanti 2 > - a deter minare il diffondersi di un gusto o l'affermarsi di un pittore loro protetto. -

News Release the Metropolitan Museum of Art

news release The Metropolitan Museum of Art For Release: Contact: Immediate Harold Holzer Norman Keyes, Jr. SCHEDULE OF EXHIBITIONS - JANUARY/FEBRUARY 1994 EDITORS PLEASE NOTE: Information provided below is subject to change. To confirm scheduling and dates, call the Communications Department (212) 570-3951. For Upcoming Exhibitions, see page 3; Continuing Exhibitions, page 8; New and Upcoming Permanent Installations, page 10; Traveling Exhibitions, page 12; Visitor Information, pages 13, 14. EDITORS PLEASE NOTE: On April 13, the Metropolitan will open for the first time sixteen permanent galleries embracing the arts of India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Tibet, Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Burma, and Malaysia. The new Florence and Herbert Irving Galleries for the Arts of South and Southeast Asia will include some 1300 works, most of which have not been publicly displayed at the Museum before. Dates of several special exhibitions have been extended, including Church's Great Picture: The Heart of the Andes (through January 30); A Decade of Collecting: Friends of Asian Art Gifts, 1984- 1993 (through January 30); and Tang Family Gifts of Chinese Painting (indefinite close). Museum visitors may now for the first time enter the vestibule or pronaos of the Temple of Dendur in The Sackler Wing, and peer into the antechamber and sanctuary further within this Nubian temple, which is one of the most popular attractions at the Metropolitan. Three steps have been installed on the south side to facilitate closer study of the monument and its wall reliefs; a ramp has been added on the eastern end for wheelchair access. (Press Viewing: Wednesday, January 19, 10:00 a.m.-noon). -

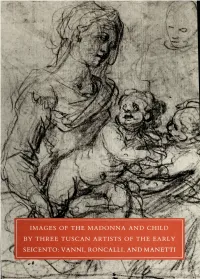

IMAGES of the MADONNA and CHILD by THREE TUSCAN ARTISTS of the EARLY SEICENTO: VANNI, RONCALLI, and MANETTI Digitized by Tine Internet Arcliive

r.^/'v/\/ f^jf ,:\J^<^^ 'Jftf IMAGES OF THE MADONNA AND CHILD BY THREE TUSCAN ARTISTS OF THE EARLY SEICENTO: VANNI, RONCALLI, AND MANETTI Digitized by tine Internet Arcliive in 2015 https://archive.org/details/innagesofmadonnacOObowd OCCASIONAL PAPERS III Images of the Madonna and Child by Three Tuscan Artists of the Early Seicento: Vanni, Roncalli, and Manetti SUSAN E. WEGNER BOWDOIN COLLEGE MUSEUM OF ART BRUNSWICK, MAINE Library of Congress Catalogue Card Number 86-070511 ISBN 0-91660(>-10-4 Copyright © 1986 by the President and Trustees of Bowdoin College All rights reserved Designed by Stephen Harvard Printed by Meriden-Stinehour Press Meriden, Connecticut, and Lunenburg, Vermont , Foreword The Occasional Papers of the Bowdoin College Museum of Art began in 1972 as the reincarnation of the Bulletin, a quarterly published between 1960 and 1963 which in- cluded articles about objects in the museum's collections. The first issue ofthe Occasional Papers was "The Walker Art Building Murals" by Richard V. West, then director of the museum. A second issue, "The Bowdoin Sculpture of St. John Nepomuk" by Zdenka Volavka, appeared in 1975. In this issue, Susan E. Wegner, assistant professor of art history at Bowdoin, discusses three drawings from the museum's permanent collection, all by seventeenth- century Tuscan artists. Her analysis of the style, history, and content of these three sheets adds enormously to our understanding of their origins and their interconnec- tions. Professor Wegner has given very generously of her time and knowledge in the research, writing, and editing of this article. Special recognition must also go to Susan L. -

Saint Agatha Red and Black Chalk

Francesco Montelatici, called Cecco Bravo (Florence 1601 - Innsbruck 1661) Saint Agatha Red and black chalk. 249 x 193 mm. (9 3/4 x 7 5/8 in.) The present sheet is a fine and typical example of Cecco Bravo’s manner, characterized by the use of a combination of red and black chalk and a feathery, seemingly insubstantial depiction of form; also typical of the artist is the slightly curved posture of the standing saint. A closely comparable drawing by Cecco Bravo of Saint Bridget of Sweden, also in red and black chalk, is in a private collection in Lisbon, while another stylistically and thematically comparable drawing is a study of Five Martyr Saints in the Louvre. This drawing is unrelated to any surviving painting by the artist. However, it may be noted that in 1655, near the end of his career, Cecco Bravo received a commission for an altarpiece of The Madonna with Saints Mary Magdalene and Catherine of Alexandria for a chapel in the church of San Romano in Pisa, where it remains today. At the same time, he also painted two canvases of standing female saints for the entrance walls of the same chapel; a Saint Lucy and a Saint Agatha, both of which were still in situ in 1887, when they are mentioned in a guide to the church published that year, but are now lost. The present sheet may have been a preparatory study for the latter painting. Artist description: Little is known of the artistic education of Francesco Montelatici, known as Cecco Bravo, apparently on account of his violent temperament.