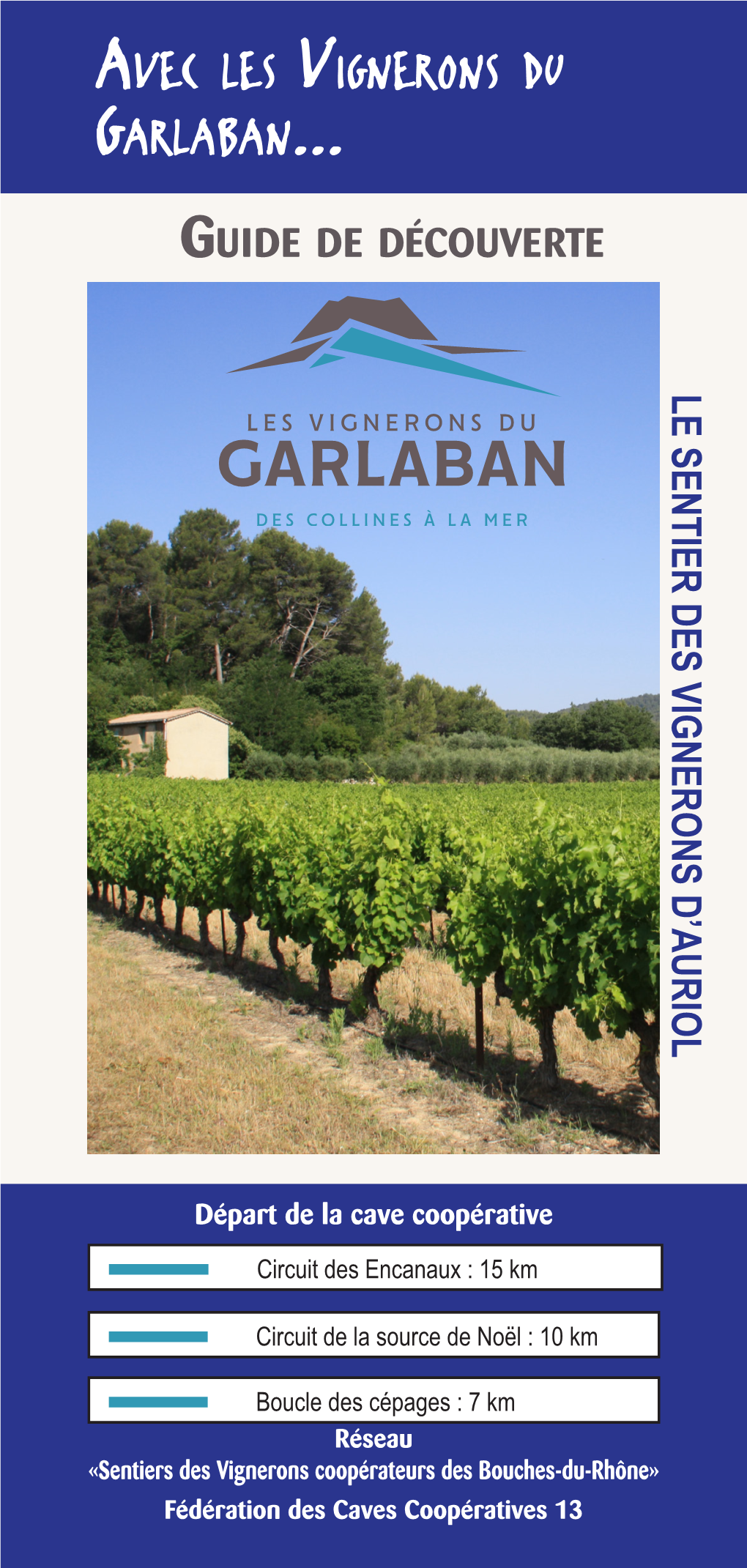

Avec Les Vignerons Du Garlaban

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aix-En-Provence La Bouilladisse Aix-En-Provence

La Bouilladisse Aix-en-Provence Horaires valables du 24/08/15 au 21/08/16 Jours de fonctionnement LàV LàS LàS LàV LàS LàS LàV LàS LàS lignes Période de fonctionnement H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 PEYPIN - Auberge Neuve 06:41 07:35 12:25 régulières CADOLIVE - L'Ortolan 06:44 07:34 12:34 11 CADOLIVE - Armel Maroc 06:45 07:35 12:35 CADOLIVE - La Reyne 06:42 07:36 12:26 CADOLIVE - Chantecoucou 06:43 07:37 12:27 CADOLIVE - Le Stade 06:44 07:38 12:28 CADOLIVE - Saint Joseph 06:45 07:39 12:29 ST SAVOURNIN - La Chavatine 06:46 07:40 12:30 Belcodène ST SAVOURNIN - La Valentine 06:47 07:41 12:31 ST SAVOURNIN - Le Collet Blanc 06:49 07:43 12:33 La Bouilladisse ST SAVOURNIN - Centre 06:51 07:45 12:35 ST SAVOURNIN - L'Etoile 06:52 07:46 12:36 ST SAVOURNIN - Les Rampauds 06:54 07:48 12:38 LA BONNE ETOILE ST SAVOURNIN - La Patancline 06:55 07:49 12:39 ST SAVOURNIN - Les Gilets 06:56 07:50 12:40 St-Savournin PEYPIN - Les Oliviers 06:47 07:37 12:37 PEYPIN - Les Termes 06:51 07:41 12:41 Cadolive PEYPIN - Jas de Valèze 06:52 07:42 12:42 PUBLIC / ALTÉDIA PEYPIN - Halte Routière 06:55 07:45 12:45 PEYPIN - Les Pegoulières 06:57 07:47 12:47 Peypin PEYPIN - Le Château 06:58 07:48 12:48 PEYPIN - Les Hermites 06:59 07:49 12:49 PEYPIN - Valdonne 2 07:01 07:55 12:45 PEYPIN - Baume de Marron 07:02 07:57 12:46 La Destrousse BELCODENE - Les Hauts 06:53 07:45 12:40 BELCODENE - Les Cantonniers 06:53 07:45 12:40 BELCODENE -La Poste 06:54 07:46 12:41 BELCODENE - Ecole 06:55 07:47 12:42 BELCODENE - L'Albinos 06:56 07:48 12:43 LA BOUILLADISSE - Les Benezits 06:58 07:50 -

La Destrousse Communication Décembre 2014 N°10

La Destrousse communication Décembre 2014 n°10 Politique Budget Travaux Jeunesse & Familles Culture Associations Commémorations Portraits Renseignements Utiles Goûter de la rentrée 00 La Destrousse 00 edito La Destrousse Monsieur, Madame, chers Destroussiens, Guirlandes, décorations, la période des fêtes de Noel et du Nouvel An est une des occasions de se rencontrer, de se réunir en famille, entre amis. C’est un temps fort de bonheur qui nous rassemble, nous faisant oublier l’espace d’un moment nos problèmes dans une période économique et sociale difficile. Les mauvais chiffres de l’emploi, un pouvoir d’achat en régression sont autant de facteurs pouvant nous inciter à un repli sur nous-mêmes. Le temps et les années passent et l’on espère toujours, chaque année, que celle qui commence sera meilleure que la précédente. L’année 2014 se termine dans un contexte économique difficile, avec ses conséquences sur l’évolution de nos Communes, l’emploi, le pouvoir d’achat, les acquis sociaux, aucun indicateur économique ne nous laisse entrevoir une embellie. Mais nous avons choisi de ne pas nous laisser entrainer dans ce pessimisme ambiant. Nous continuerons à développer des projets et des actions ciblées, adaptées à nos capacités économiques, techniques et financières, pour essayer d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les initiatives et les efforts que déploie mon équipe municipale relèvent, pour la plupart d’entre eux, d’une obligation légale que j’appellerai « le devoir de proximité » mais qui ne permettraient pas de résoudre ou de réaliser tout ce qui se déroule sur notre Commune et de répondre à certains de vos besoins. -

New Insights on the Marseille-Aubagne Oligocene Basins (France)

Nury, D., Villeneuve, M., Arlhac, P., Gärtner, A., Linnemann, U., Châteauneuf, J.J., Riveline, J. and Hippolyte, J.C., 2016. New insights on the Marsei- lle-Aubagne Oligocene basins (France). Boletín Geológico y Minero, 127 (2/3): 483-498 ISSN: 0366-0176 New insights on the Marseille-Aubagne Oligocene basins (France) D. Nury(1), M. Villeneuve(2), P. Arlhac(3), A. Gärtner(4), U. Linnemann(4), J.J. Châteauneuf(5), J. Riveline(6) and J.C. Hippolyte(2) (1) MCF honoraire, 48, impasse des Micocoules, 13390, Auriol, France. [email protected] (2) Cerege, case 67, 3 place Victor Hugo, 13331, Marseille, France. [email protected] (3) MCF honoraire, 2208, chemin de Cuges, 83740, La Cadière d’Azur. [email protected] (4) Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie, Königsbrücker Landstrasse 159, D 01109, Dresden, Germany. Email:[email protected] [email protected] (5) BRGM. 8, Quai du Chatelet, 45000 , Orléans, France. [email protected] (6) UPMC – ISTEP UMR 7193, laboratoire de biominéralisations et environnements sédimentaires, case 116, 4, Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05. [email protected] ABSTRACT The Marseille-Aubagne Basins, which extend from Marseille to Roquevaire, occupy more than fifty per cent of the Marseille-Aubagne geological map, with approximately one million people living in this area. Despite this geological importance they are still poorly known. The first synthetic view was delivered in the 1935 geological map. Studied by Bonifay, the Quaternary deposits have been included in the 1969 geological map. Nevertheless, the Oligocene formations remained unmodified until Nury, who provided a lot of very detailed stratigraphic data. -

Publication of an Application for Registration of a Name Pursuant to Article 50(2)(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of The

C 26/8 EN Offi cial Jour nal of the European Union 27.1.2020 Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 26/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘BROUSSE DU ROVE’ EU No: PDO-FR-02424 – 28.6.2018 PDO (X) PGI () 1. Name(s) ‘Brousse du Rove’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product [as in Annex XI] Class 1.3: Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Brousse du Rove’ is a goat’s cheese presented in its original cornet used for moulding. The cornet is a truncated cone mould measuring 32 mm (diameter at the top) x 22 mm (diameter at the bottom) x 85 mm (height), with three holes pierced in the base. The cheese is produced using the milk flocculation method after heating and adding white alcohol vinegar as an acidifier. It contains a maximum of 30 grams of dry matter per 100 grams of cheese, and a minimum of 45 grams of fat per 100 grams of cheese when completely dry. Its weight is 45 to 55 grams at the end of the moulding process. -

15. Le Massif De L'étoile Garlaban

15 : le massif de L’Étoile-Garlaban Le Pilon-du-Roy domine la chaîne centrale. Hameau des Putis à Simiane-Collongue Les communes L es reliefs calcaires qui séparent Marseille dans les Bouches-du-Rhône du pays d'Aix composent l'unité de paysage du Allauch massif de l'Étoile-Garlaban. Aubagne Belcodène Cabriès Ces paysages naturels sont marqués par un relief Cadolive La Bouilladisse spectaculaire et puissant. La Destrousse L'eau y est rare ou absente. Fuveau Gardanne Le paysage végétal s’est adapté à cette situation et Gréasque les anciens terroirs secs se restreignent aux Marseille Mimet franges des piémonts. Peypin L’espace central est déserté. Plan-de-Cuques Roquevaire Saint-Savournin La position en belvédère offre des panoramas Septèmes-les-Vallons Simiane-Collongue spectaculaires sur le littoral marseillais et sur les bassins intérieurs du pays d’Aix. 2 Ces reliefs constituent les horizons des deux cités. Superficie :..................... 360 km :.................. 20 km d’Est en Ouest Dimensions 18 km du Nord au Sud :......... 781 m, Tête du Grand Pech Altitude maximale :.......... 87 m, piémont de la Muscatelle à Altitude minimale Allauch 955 000 habitants Population :.................... environ 1 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 15 - Le Massif de L’Étoile-Garlaban - 2007 Premières impressions Depuis Aix-en-Provence, l'horizon Sud est barré par une ligne Le paysage est sauvage. Dans la garrigue parcourue de sentes sombre et continue. se mêlent thym et kermès, argeiras et romarin, cades, aspic et La crête, déchiquetée, irrégulière, s'identifie par un chicot pins tortueux aux puissantes odeurs. Les hauts plateaux rocheux érigé en son centre : le Pilon du Roi. -

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET Le

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET Le demandeur est : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune ZI des Paluds - 932 av de la Fleuride 13400 Aubagne 04 42 62 82 63 – [email protected] www.syndicat-huveaune.fr Portage tripartite commune de La Destrousse / SIBVH / Aix-Marseille-Provence Métropole en substitution des communes de Peypin, La Bouilladisse, Cadolive, Saint Savournin DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE valant : Demande d’autorisation au titre des articles L.214.1 à L.214.6 du Code de l’Environnement Déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211.7 du Code de l’Environnement OBJET de la demande : PROGRAMME 2018-2022 DE TRAVAUX SUR LE MERLANCON ET SES AFFLUENTS, LE MERLANCON DE ROQUEFORT À AUBAGNE Référence Contrat de Rivière : B.1.1 Etude préalable au schéma directeur de gestion globale des milieux aquatiques : DIG DOSSIER DE DECLARATION D’INTERÊT GENERAL ET AUTORISATION LOI SUR L'EAU LIEU : Bouches-du-Rhône Communes : Cadolive La Destrousse La Bouilladisse Aubagne Auriol Saint Savournin Peypin PREAMBULE ET RAISON DU CHOIX DU PROJET Le SIBVH crée en 1963 assure les missions de réduction du risque inondation, d’entretien, de restauration et de préservation des cours d’eau ainsi que la mise en œuvre d’une gestion concertée sur le bassin versant de l’Huveaune depuis l’évolution de ses statuts en 2013. Le SIBVH regroupe à l’heure actuelle les communes de Plan-d’Aups Sainte Baume, Saint-Zacharie, Auriol, Roquevaire, Aubagne, La Penne sur Huveaune et Marseille, et assure des travaux sur l’Huveaune et les affluents des communes membres du SIBVH. -

La Destrousse La Commune

PORTRAITS DE COMMUNES CHIFFRES CLÉS photo : Agam JUILLET 2020 LA DESTROUSSE LA COMMUNE CARTE D’IDENTITÉ u Canton d’Allauch, arrondissement de Marseille u Maire : Michel LAN u Habitant : Destroussienne, Destroussien u Population (2016) : 3 442 habitants dont moins de 20 ans : 21 % de 20 à 39 ans : 20 % de 40 à 65 ans : 35 % plus de 65 ans : 24 % u Superficie : 2,9 km² u Densité de population : 1 171 habitants/km² u Altitude mini : 171 m - maxi : 362 m PLUS D’INFOS : www.ladestrousse.fr HÔTEL DE VILLE ACCESSIBILITÉ u Accès autoroute (A52) : 1 à 5 mn u Gare TER d’Aubagne : 20 à 25 mn u Gare TGV d’Aix : 35 à 45 mn u Aéroport de Marseille-Provence : 40 à 50 mn RÉPARTITION DE L’ESPACE LA BOUILLADISSE PEYPIN ROQUEVAIRE 0 1 km Source : OCSOL 2014 CRIGE Paca SUPERFICIE TOTALE 294 hectares LA BOUILLADISSE ESPACES NATURELS % 23 SOIT 67 ha ESPACES AGRICOLES % 3 SOIT 9 ha ESPACES URBANISÉS HABITAT % 67 SOIT 196 ha ESPACES URBANISÉS ACTIVITÉS % 7 SOIT 22 ha y compris carrières, mines, AURIOL décharges et chantiers Cette carte a été conçue à partir de la base de données BD-OCSOL PACA. Elle doit être considérée comme une carte de connaissance du territoire permettant de visualiser aisément les zones urbaines, naturelles et agricoles. La nomenclature se base sur l’occupation de l’espace et non pas sur le zonage réglementaire. Elle peut donc présenter quelques différences avec les cartes du zonage du PLU en vigueur dans la commune. POPULATION DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES u Évolution annuelle du nombre d’habitants 1990-1999 1999-2010 2010-2015 24 42 86 u Nombre moyen de naissances par an (2010-2015) : 39 u Nombre moyen de décès par an (2010-2015) : 25 MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES (2015) PRINCIPAUX DÉPARTS POUR.. -

N° 101 - Décembre 2017 Magazine Trimestriel Gratuit 02 - Sommaire 03 - Edito 04 - SCOLAIRE

N° 101 - Décembre 2017 Magazine trimestriel gratuit 02 - Sommaire 03 - Edito 04 - SCOLAIRE Magazine municipal 05 - ACTIONS d’information édité et réalisé 06 - INAUGURATIONS par la Ville de Plan-de-Cuques Service Communication 07 - ASSOCIATIONS 01 n° 101 Décembre 2017 Trimestriel - gratuit 5.700 ex ISSN 1253-8353 08 - VEHICULES ANCIENS Dépôt légal : 20.09.2002 Directeur de la Publication 10 - CULTURE Jean-Pierre Bertrand Maire de Plan-de-Cuques Adjoint à la Communication 12 - ASSOCIATIONS 02 Marcel Galli Mairie 13 - FÊTE DE L’OLIVE 28, avenue F. Chevillon BP 46 - 13712 Plan-de-Cuques Cedex tél : 04 91 10 40 40 14 - MARCHE DE NOËL [email protected] www.plandecuques.fr 16 - Flash-Infos 18 - Loisirs 16 - Etat Civil Conception & réalisation Laurent Rotoloni & Elodie Dhenry Illustration de couverture C’est Noël ! Remerciements Evelyne Endelblud, Monsieur Destrait, Monsieur Lunel pour leur participation photographique. Impression : INA imprimerie 02 Notre terroir. atrimoine pour tous, Plan de Cuques est fière de cet attachement à ses terres, riches de traditions et de culture. PCe rappel à notre culture, des associations le symbolisent depuis de nombreuses années maintenant, et, fidèle à sa tradition, VIVAL met, sur le devant de la scène, le talent des plan de cuquois, et je suis fier de leur travail, pour le rayonnement des valeurs autant culturelles que sportives qu’ils défendent. Pour des questions de sécurité, nous n’avons pas, cette année, fêté Carnaval, ni Halloween. Mais notre cavalcade de la Saint Eloi est revenue en fanfare, et a repris toute sa place, dans les fêtes votives de la Sainte Marie Magdeleine, grâce aux groupes Saint Eloi, Lou Grihet, l’animation communale, le mouvement associatif dans son ensemble, les agents municipaux, tous les bénévoles et votre engagement, chers administrés. -

Aix-En-Provence La Bouilladisse Aix-En-Provence

Ce dépliant a coûté 0,15€ Merci de ne pas le jeter, ni le gaspiller. Aix-en-Provence Retrouvez-le en téléchargement sur www.lepilote.com La Bouilladisse Où acheter vos Horaires valables du titres de transport ? 05/01/15 au 23/08/15 Jours de fonctionnement LàV LàV LàV LàV LàV LàS LàS LàS LàS LàS LàS • AIX-EN-PROVENCE lignes Gare routière - Avenue de l’Europe Période de fonctionnement SCOL AN2 SCOL VAC AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 régulières • CADOLIVE BELCODENE - Les Hauts 06:50 07:40 12:30 Tabac Presse - Place Armel Maroc BELCODENE - Les Cantonniers 06:51 07:41 12:31 11 BELCODENE - La Poste 06:52 07:42 12:32 • LA DESTROUSSE BELCODENE - Ecole 06:53 07:43 12:33 Thieblemont presse - Centre commercial Casino BELCODENE - L’Albinos 06:54 07:44 12:34 LA BOUILLADISSE - Les Benezits 06:55 07:45 12:35 LA BOUILLADISSE - Marius Boyer 06:59 07:46 12:39 Exemples de tarification LA BOUILLADISSE - La Gare - PMR 07:00 07:47 12:40 Belcodène ST SAVOURNIN - Les Gilets 06:45 06:50 07:35 12:30 Billet Carnet 6 Carte Carte Carte Carte Carte Carte Annuelle ST SAVOURNIN - La Patancline 06:46 06:51 07:36 12:31 unité voyages* 7J 7J+ 30J 30J+ Annuelle + ST SAVOURNIN - Les Rampauds 06:47 06:52 07:37 12:32 La Bouilladisse Aix vers : - Belcodène ST SAVOURNIN - L’Etoile 06:49 06:54 07:39 12:34 - St Savournin 3,00 € 12,60 € 11,00 € 15,70 € 37,40 € 53,40 € 374 € 531 € ST SAVOURNIN - Centre 06:50 06:55 07:40 12:35 LA BONNE ETOILE - Cadolive ST SAVOURNIN - Maison Neuve 06:51 06:56 07:41 12:36 - Peypin ST SAVOURNIN - Le Collet Blanc 06:52 St-Savournin St Savournin vers : ST SAVOURNIN - La Valentine 06:54 - Cadolive 1,10 € 4,60 € 5,90 € 20,10 € 201 € - Peypin ST SAVOURNIN - La Chavatine 06:55 - La Destrousse CADOLIVE - L’Ortolan 06:50 06:58 07:43 12:38 Cadolive ALTÉDIA PUBLIC / ALTÉDIA En vigueur au 05/01/2015 (non contractuel sous réserve CADOLIVE - Armel Maroc 06:51 06:59 07:44 12:39 de modifi cation). -

Bilan Reglementaire Du Scot Du Pays D'aubagne Et De L

Bilan règlementaire du SCOT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile BILAN REGLEMENTAIRE DU SCOT DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE 13 septembre 2019 1/52 Bilan règlementaire du SCOT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Le code de l’urbanisme prévoit (art L.143-28), qu’un SCOT doit procéder, six ans au plus tard après son approbation, à une analyse des résultats de son application, notamment en matière d’environnement, de transport et de déplacement, de maîtrise de la consommation de l’espace et d’implantations commerciales. Le SCOT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ayant été approuvé le 18 décembre 2013, son bilan doit être établi avant la fin 2019. Le bilan du SCOT doit notamment s’appuyer des indicateurs qui ont été pré-identifiés dans l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) et dans l’Evaluation des Incidences Environnementale des Plans et programmes (EIPPE) du SCOT et qui ont été annexés à la délibération définissant les modalités du suivi du SCOT en date du 19 décembre 2013. Ce référentiel proposant plusieurs indicateurs pour chaque axe du PADD du SCOT est toutefois susceptible d’évoluer dans le temps (modifications d’indicateurs, ajouts de nouveaux…). Par ailleurs, une délibération cadre du 18 octobre 2018 de la Métropole fixe une méthode commune aux bilans des cinq SCOT de la Métropole afin de disposer d’un socle d’analyse harmonisé à l’échelle métropolitaine qu’il convient d’intégrer dans l’analyse présentée. Au-delà de l’obligation réglementaire, ce bilan doit aussi permettre de tirer des enseignements de l’application du SCOT. -

Gémenos Infos De Décembre 2020

Gémenos Infos N° 239 Décembre 2020 Au sommaire Page 3 Page 10 ÉDITO BRÈVES Page 4 Page 11 RENCONTRE AVEC LE PROFESSEUR RAOULT INFOS PRATIQUES Page 5 TÉLÉTHON 2020 Page 6 COMMERCE LOCAL Page 7 NOËL AU VILLAGE Page 8 JEUNESSE & PROTOCOLE SANITAIRE Page 9 EMPLOI & MISSION LOCALE Magazine édité par la Ville de Gémenos et téléchargeable sur : www.mairie-gemenos.fr/le-kiosque Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service communication Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT Page 2 Edito au Conseil Départemental qui les chiffres des contaminations détiennent leurs compétences à Gémenos tendent vers une propres. baisse significative. Ce n’est Page 10 que le résultat de la discipline Cependant, en ma qualité de à laquelle nous nous sommes BRÈVES Président du Conseil de Territoire astreints à Gémenos et je tiens à Marseille-Provence, dont dépend vous remercier et à vous féliciter notre commune, j’ai fait voter, pour cette prise de conscience Page 11 le 17 novembre, une enveloppe collective. spéciale de 1 000 000 € pour INFOS PRATIQUES permettre une aide au loyer. Dans ces conditions, nous allons En effet, cette délibération vise pouvoir aspirer à un peu plus de à accompagner dans nos 18 légèreté pour ces fêtes de fin communes du Territoire, tous les d’année au sein de notre commune. Gémenosiennes, Gémenosiens, commerçants de coeur de ville J’ai d’ailleurs tenu à ce que soient concernés par une fermeture maintenues les illuminations de Dernièrement, un journaliste imposée. Ils bénéficieront d’un Noël qui raviront petits et grands m’interrogeait sur mon ressenti par octroi financier pour leur loyer à en cette période. -

42 Etoile-Garlaban Bouches-Du-Rhône

Allauch, Aubagne, Belcodène, Bouc-Bel-Air, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Fuveau, Gardanne, Gréasque, FICHE La Bouilladisse, La Destrousse, Marseille-Nord, Etoile-Garlaban Mimet, Peynier, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Septèmes-les-Vallons, Bouches-du-Rhône 42 Simiane-Collongue Piémont de l’Étoile Caractéristiques Occupation du sol Forêts <1% Concors – Milieux à végétation Sainte- arbustive et/ou herbacée Victoire Chaînons Aixois Espaces ouverts, sans ou avec peu 18% Photographie : C. Tailleux, Cemagref Gardanne Monts Auréliens de végétation Nord Sainte-Baume Aubagne Territoires 25% agricoles Marseille Sud Sainte-Baume Territoires 24% Chaînons Littoraux artificialisés Surfaces en eaux > Surface boisée de production : 9 810 ha. 31% > Surface totale : 46 210 ha. 2% > Taux de boisement : 21 %. > Taux de boisement régional : 35 %. (> Source 1) (> Source 2) (> Source 3) L'espace forestier à dires d'acteurs > Zone de production de bois d'industrie avec un bon potentiel de développement pour le bois énergie. > Conditions d'exploitation et d'accessibilité faciles à moyennes tant en forêt publique qu'en forêt privée. > Rôle social très important, notamment pour les loisirs de proximité (organisation nécessaire de la fréquentation en forêt privée). Aspect paysager important. Zone disposant d'un bon potentiel pour le sylvopastoralisme. Activité cynégétique existante. > Rôle environnemental marqué sur les aspects de maintien des sols et régulation hydrologiques. > Risque d'incendie extrêmement fort (incendie de 1997, agglomération marseillaise situé au contact direct du massif). Bon niveau d'équipement. Besoins en (> Sources 2 et 17) Occupation du sol et espaces boisés entretien des équipements existants. Actions à mener pour Types d'espaces la suppression des “poudrières”.