Goya Dans L'historiographie Française, 1842-1900

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Music in the Time of Goya

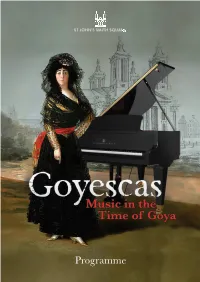

Music in the Time of Goya Programme ‘Goyescas’: Music in the Time of Goya Some of the greatest names in classical music support the Iberian and Latin American Music Society with their membership 2 November 2016, 7.00pm José Menor piano Daniel Barenboim The Latin Classical Chamber Orchestra featuring: Argentine pianist, conductor Helen Glaisher-Hernández piano | Elena Jáuregui violin | Evva Mizerska cello Nicole Crespo O’Donoghue violin | Cressida Wislocki viola and ILAMS member with special guest soloists: Nina Corti choreography & castanets Laura Snowden guitar | Christin Wismann soprano Opening address by Jordi Granados This evening the Iberian and Latin American Music Society (ILAMS) pays tribute to one of Spain’s most iconic composers, Enrique Granados (1867–1916) on the centenary year of his death, with a concert programme inspired by Granados’ greatest muse, the great Spanish painter Francisco de Goya y Lucientes (1746–1828), staged amidst the Baroque splendour of St John’s Smith Square – a venue which, appropriately, was completed not long before Goya’s birth, in 1728. Enrique Granados To pay homage to Granados here in London also seems especially fi tting given that the great Composer spent his fi nal days on British shores. Granados Will you drowned tragically in the English Channel along with his wife Amparo after their boat, the SS Sussex, was torpedoed by the Germans. At the height of his join them? compositional powers, Granados had been en route to Spain from New York where his opera, Goyescas, had just received its world premiere, and where he had also given a recital for President Woodrow Wilson; in his lifetime Granados was known as much for his virtuoso piano playing as for his talent as a composer. -

Celestinas Y Majas En La Obra De Goya, Alenza Y Lucas Velázquez

Celestinesca 39 (2015): 275-328 Celestinas y majas en la obra de Goya, Alenza y Lucas Velázquez Rachel Schmidt University of Calgary A pesar de que se imprimieron pocas ediciones de la Celestina de Rojas en el siglo de las luces, como resume Joseph T. Snow, la fama de la obra «se incorporó en la conciencia del país» (2000: 46), hasta que la figura de su protagonista llegó a ser un tipo que designaba mujeres ejerciendo el oficio de terceras y alcahuetas. En el sigloXVIII se solía asociar la figura de celestina con una mujer madura y astuta que guiaba a un chico joven e inocente hacia un matrimonio, le conviniera o no. Es de esta manera como José Cadalso recomendaba al «militar a la violeta» la lectura de la obra de Rojas para que el joven ingenuo aprendiera a escaparse de los designios de las «viejas zurcidoras», herederas del oficio de la Celestina (Helman 1955: 221). Luis Paret y Alcázar, en su acuarela Celestina y los enamorados (1784), ya muestra el tipo de la anciana, con nariz bulbosa y mejillas hundidas, situada en un escenario empobrecido y circundada por botellas de vino (Snow 2000: 45). La tríada de celestina, prostituta y cliente será el modelo representativo de lo que Tomás Rodríguez Rubí clasificó como el rango más bajo de la «mujer del mundo», en un ensayo publicado en Los españoles pintados por sí mismos (1843); en este estudio, una viñeta con las cabezas de tres figuras, sirve como colofón al escrito (Figura 1). Los tipos son icónicos: la Celestina «con su nariz grotesca y su barbilla grande» dirige a la chica, situada en el centro, hacia el hombre, al que quiere vender sus servicios. -

3. Goya En Las Literaturas: Otros Textos, Por Leonardo Romero Tobar

GOYA EN LAS LITERATURAS: OTROS TEXTOS Leonardo Romero Tobar Universidad de Zaragoza Resumen: Noticia y crítica de varios relatos y poemas sobre Goya y su obra plástica no tenidos en cuenta en monografías publicadas hasta diciembre de 2017. Palabras clave: Goya tema; textos recientes; novela, relato corto, poesía; varias lenguas. GOYA INSIDE LITERATURES, ANOTHER TEXTS Abstract: Information and critic of novel and poems concerning Goya’s life and his works, texts not included in the monographies published until December 2017. Key words: Goya theme; recents texts; novel, short story, poetry; languages. Contando con las aportaciones de expertos en Goya, singularmente la infor- mación que ofreció Nigel Glendinning en su libro de 1997 1, pude reunir en mi libro de 2016 varios centenares de textos literarios (lírica, teatro, narrativa, ensayo creativo) en los que el pintor y sus obras constituyen el asunto central o tienen una significativa presencia episódica. Goya, desde su propio tiempo histórico, ha sido un inagotable tema para la creación literaria hasta el punto que puede sostenerse que su biografía y su obra constituyen el asunto hispánico de mayor proyección en la literatura universal 2. 1 Goya and his critics fue traducido al español por María Lozano en 1982 y reeditado en 2017 con el añadido de monografías sobre el recordado hispanista redactadas por Valeriano Bozal, Jesusa Vega y Sarah Symmons. 2 Desde sus contemporáneos el tema goyesco se ha integrado en todos los géneros lite- rarios como alusión de pasada y, por supuesto, tanto en textos breves –poemas, relatos cortos, breves apuntes– así como en textos extensos: teatro, novela, libros poéticos y guiones cinematográficos. -

Francisco De Goya

Francisco de Goya, pintor a caballo entre el clasicismo y el romanticismo que se enmarca en el periodo de la Ilustración del siglo XVIII, es una figura imprescindible de la historia del arte español. El artista vive en una constante dicotomía, puesto que trabaja para la corte y, al mismo tiempo, introduce la crítica social en su obra y se interesa por temas poco habituales, como el lado oscuro del ser humano. De esta manera, revoluciona el arte con obras maestras como La maja desnuda o La familia de Carlos IV. Su talento a la hora de plasmar a la perfección la personalidad de sus personajes en sus retratos y de captar un sentido de la luz preciso y delicado queda reflejado en sus pinturas al óleo, sus frescos, sus aguafuertes, sus litografías y sus dibujos. Esta guía estructurada y concisa te invita a descubrir todos los secretos de Francisco de Goya, desde su contexto, su biografía y las características de su obra hasta un análisis de sus trabajos principales, como la Adoración del nombre de Dios por los ángeles, El sueño de la razón produce monstruos o La maja desnuda, entre otros. Te ofrecemos las claves para: conocer la España de los siglos XVIII y XIX, que pierde importancia a nivel mundial y que se muestra reacia a toda idea liberal que provenga de fuera de sus fronteras; descubrir los detalles sobre la vida de Francisco de Goya, artista lleno de contradicciones que se convierte en una de las figuras clave de la historia del arte español; analizar una selección de sus obras clave, como La maja desnuda, la Adoración del nombre de Dios por los ángeles, El sueño de la razón produce monstruos o La familia de Carlos IV; etc. -

Francisco De Goya. Diplomatario

El «Diplomatario de Francisco de Goya es una edición técnica de 284 testos escritos por el pintor entre 1771 y 1828. más 197 documen tos dirigidos o relativos al mismo en los años 1746 a 1919. Un estudio preliminar indica las vicisitudes del epistolario goyesco, sus ca racterísticas paleográficas, diplomatisticas y grafológicas, reproduce los dibujos insertos por Goya en sus cartas al amigo de la infan cia Martín Zapater y Clavería y ofrece datos pertinentes sobre cada uno de los documen tos que se editan (sinceridad diplomática, de pósito en que se hallan actualmente, edicio nes íntegras o parciales, citas, etc., referidas a 94 obras de bibliografía selecta sobre Goya). Ideada esta edición para uso ulterior de goyistas, los 481 textos editados, distribuidos en dos series (la del «Registro» con textos emanados de Goya y la del «Cartulario» con textos dirigidos o relativos a Goya), llevan numeración correlativa (cifras arábigas o nú meros romanos, según la serie) y en cada documento numeración marginal de renglo nes para fácil y exacta cita. Dos índices, uno del «Registro» y otro del «Cartulario» facilitan la localización de ono- másticos, topónimos y conceptos insertos en los documentos editados. Se añade una sinóp sis cronológica de la vida de Goya, con 408 noticias fidedignas enriquecidas con los da tos consignados en los textos de este «Diplo- matario». Y como novedad se edita un rico léxico de Goya, que reproduce en su auto- grafía unas 3.500 palabras empleadas por el pintor en sus cartas originales. Ángel Canellas López, preparador de esta edición y autor del estudio preliminar, es catedrático de Paleografía y Diplomática en la Universidad de Zaragoza, académico de la Real de Bellas Artes de San Luis de Zarago za y correspondiente de la Real de la Histo ria, y director de la «Institución Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Za ragoza, mecenas de esta edición. -

By Fernando Herrero-Matoses

ANTONIO SAURA'S MONSTRIFICATIONS: THE MONSTROUS BODY, MELANCHOLIA, AND THE MODERN SPANISH TRADITION BY FERNANDO HERRERO-MATOSES DISSERTATION Submitted as partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Art History in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2014 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Jonathan D. Fineberg, Chair Associate Professor Jordana Mendelson, New York University Assistant Professor Terri Weissman Associate Professor Brett A. Kaplan Associate Professor Elena L. Delgado Abstract This dissertation examines the monstrous body in the works of Antonio Saura Atares (1930-1998) as a means of exploring moments of cultural and political refashioning of the modern Spanish tradition during the second half of the twentieth century. In his work, Saura rendered figures in well-known Spanish paintings by El Greco, Velázquez, Goya and Picasso as monstrous bodies. Saura’s career-long gesture of deforming bodies in discontinuous thematic series across decades (what I called monstrifications) functioned as instances for artistic self-evaluation and cultural commentary. Rather than metaphorical self-portraits, Saura’s monstrous bodies allegorized the artistic and symbolic body of his artistic ancestry as a dismembered and melancholic corpus. In examining Saura’s monstrifications, this dissertation closely examines the reshaping of modern Spanish narrative under three different political periods: Franco’s dictatorship, political transition, and social democracy. By situating Saura’s works and texts within the context of Spanish recent political past, this dissertation aims to open conversations and cultural analyses about the individual interpretations made by artists through their politically informed appropriations of cultural traditions. As I argue, Saura’s monstrous bodies incarnated an allegorical and melancholic gaze upon the fragmentary and discontinuous corpus of Spanish artistic legacy as an always-retrieved yet never restored body. -

Filmando La Historia. La Pintura De Goya Como Referente Visual En El Cine Histórico Español

V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA Y CINE: ESCENARIOS DEL CINE HISTÓRICO FILMANDO LA HISTORIA. LA PINTURA DE GOYA COMO REFERENTE VISUAL EN EL CINE HISTÓRICO ESPAÑOL EVA OTERO V ÁZQUEZ Universidad de Santiago de Compostela Resumen Señalar que la herencia pictórica es la fuente principal de la que disponemos a la hora de documentamos visualmente en relación al pasado resulta una obviedad. En el caso de Goya y su época, la obra del pintor es un referente para el cine en múltiples ocasiones y no sólo en aquellas películas que atañen a su vida, sino que otros muchos filmes requieren de las iconografías goyescas como medio de relato de ciertos sucesos históricos, generalmente vinculados a episodios de la Guerra de la Independencia. Este artículo propone un acercamiento a las relaciones entre lo pictórico y lo fílmico, un vinculo tan prolífico que nos permite conocer los rostros de los personajes históricos a través de los retratos, relacionar las imágenes de la Guerra con grabados y lienzos, o adentramos en la sociedad de la época atendiendo a algunas de las obras más conocidas del pintor. Palabras clave: Pintura, Cine, Goya, Gue1Ta de la Independencia Title: FILMING HISTORY. GOYA' S PAINTING AS A VISUAL REFERENCE IN THE SPANISH HISTORICAL CINEMA. Abstract It is obvious noted that the pictorial heritage is the main source available to us when we need to visually document ourselves in relation to tbe past. In the case of Goya and bis era, the painter's work is a reference point for film on multiple occasions and not only in those films concerning bis live, but many other films require the "goyesca's" iconography as a means of account of certain historical events, generally linked to episodes of the Spanish War of In dependen ce. -

Inventing Goya

Inventing Goya Joseph R. Jones The Encounters conference took place because in 1898 or thereabouts, one great Spanish artist encountered the work of another, and the result of that encounter has become an object of study and admiration for everyone present. We are allotting most of our time today to the music of one of these two geniuses, but it is appropriate to take half an hour to remember the great painter who inspired the music, and whose very name now stands for a troubled and colorful time in Spain’s history. To quote Granados’ librettist, Periquet: “The word “Goya” is not only a surname but the symbol of a period of farces and tragedy, tonadillas and riots, bullfights and aristocrats, true love and dalliances.”1 Granados and Periquet were both, as we know, obsessed with Goya’s art. But they were also fascinated by the personality of the artist. They considered him to be not only the consummate painter of Spain in all its aspects, even its darkest, but also the incarnation their country’s eternal values of manliness, loyalty, honesty, and patriotism. They made Goya a character in their first tonadilla, “La maja de Goya,” and Granados clearly planned to include him in the opera Goyescas. We know this because when the composer began to consider turning his piano suite into an opera, he jotted down, in notebooks that still survive, four different story lines, in which he describes his hero as “famous artist, lover of duchess” or “artist and student.” In one set of notes, he describes the opening scene as showing the arrival of Diego de Goya y Lucientes (identified by his initials) in a carriage, a calesa, which recalls the original and now puzzling title of the opera, Goyesca. -

GOYA+BUÑUEL. Los Sueños De La Razón

LOS SUEÑOS DE LA RAZÓN Colaboran Organizan GOYA+BUÑUEL. Los sueños de la razón CATÁLOGO EXPOSICIÓN Edita La Fundación Ibercaja y El Gobierno de Aragón desean expresar su Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón agradecimiento a las siguientes entidades prestadoras Javier Lambán Montañés Presidente Fundación Bancaria Ibercaja Biblioteca Nacional de España, Madrid María Teresa Pérez Esteban Consejera de Educación, Cultura y Deporte Colección Félix Palacios Remondo, Zaragoza Coordinación Colección Padres Escolapios, Madrid Fundación Bancaria Ibercaja Aixa Álvarez Almazán Colección Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza Honorio Romero Herrero Presidente Diputación de Zaragoza José Luis Rodrigo Escrig Director General Textos Filmoteca Española, Madrid Juan Carlos Sánchez Bielsa Director Obra Social Gonzalo M. Borrás Gualis, José Ignacio Calvo Ruata, Jean-Claude Carrière, Museo de Zaragoza Francisco Javier Lázaro Sebastián, Juan Carlos Lozano, Amparo Martínez Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar, Zaragoza Comisariado Herranz, Jesús Rubio Jiménez, Agustín Sánchez Vidal, Fernando Sanz Museo Lázaro Galdiano, Madrid Ferreruela, Carlos Saura. José Ignacio Calvo Ruata Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid © de los textos, sus autores Amparo Martínez Herranz Museo Nacional del Prado, Madrid © de las fotografías, sus autores Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid Comité organizador Residencia de Estudiantes, Madrid Traducción Gobierno de Aragón Universidad de Zaragoza, Archivo Histórico Universitario Cillero & -

La Maja Vestida

La maja vestida Pagina 1 de 5 - P00741 Número de catálogo: ubicado en el "almacén de cristales" de la calle Alcalá, se P00741 menciona como "una mujer vestida de maja", siendo la primera vez que recibe este nombre. En noviembre de 1814 son Título: reclamadas por el Tribunal de la Inquisición al considerarse La maja vestida ambas como "pinturas obscenas". La vestida se describe también entonces como "la mujer vestida de maja sobre una Fecha: cama es también del citado Goya". El rostro de la Maja vestida, 1800 - 1807 no dio pie, sin embargo, a pensar que fuera un retrato, como sucedió con la desnuda, ya que sus rasgos genéricos son aquí Técnica: aún más evidentes que en su compañeraX Óleo Bibliografía: Soporte: L. Viardot, Musées d'Espagne, d'Anglaterre et de Belgique: guide et Lienzo mémento de l'artiste et des voyageur faisant suite aux Musées d'Italie, París: Paulin, 1843, p. 179.T. Gautier, Voyage en Espagne, París: Medidas: Charpentier, 1845.L. Matheron, Goya, París: Schulz et Thuillié, Alto: 95 cm.; Ancho: 190 cm. 1858, tableaux.L. Clément de Ris, Le Musée Royal de Madrid, París: Ve. Jules Renouard, 1859, p. 32.C. Yriarte, Goya: sa Procedencia: biographie. Les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le Palacio de Godoy, Madrid, 1808. Trasladada al Depósito catalogue de l'?uvre, París: Henri Plon, 1867, p. 88-89, 131.P. de General de Secuestros, situado en el almacén que la Fábrica de Madrazo, "La maja echada", Almanaque de la Ilustración, VII Cristales de San Ildefonso tenía en la calle Alcalá, el 18 (1880) 55-56.P. -

Música Española Para Piano Y Obras De Francisco De Goya

Música española para piano y obras de Francisco de Goya Marta Torres del Rincón III Encuentro entre el profesorado Sábado 26 de abril de 2014 Museo del Prado Música española para piano y obras de Francisco de Goya Marta Torres del Rincón Música española para piano y obras de 1 Francisco de Goya Autora: Marta Torres del Rincón 2 Materias: Música, Piano, Historia de la música, Historia del Arte. Resumen: En esta ponencia se propone un acercamiento auditivo a algunas de las obras de Goya expuestas en el Museo del Prado. Sus contenidos se pueden plantear tanto en el aula de piano de un conservatorio, siendo sus alumnos los intérpretes de las obras seleccionadas; como en otros ámbitos y niveles educativos, sustituyéndose la interpretación en directo por la audición de una grabación. Con el desarrollo de estos contenidos y actividades, los alumnos adquirirán conocimientos sobre la vida de Goya y sobre su evolución estilística, realizarán un acercamiento a su pintura a través de la música del nacionalismo español y llevarán a cabo una comparativa de la temática popular en su representación pictórica y pianística. Las actividades incluyen una visita al Museo del Prado; audiciones comparadas entre obras para piano del nacionalismo español y entre obras de Goya; análisis formal y estilístico de las obras para piano y su interpretación pública en un concierto explicativo. Palabras clave: Piano, Música y Pintura, Nacionalismo español, Goya, Albéniz, Falla, Granados, Turina. 1 La presente ponencia, “Música española para piano y obras de Francisco de Goya”, fue presentada por Dña. Marta Torres del Rincón en el “III Encuentro entre el Profesorado” organizado por el Área de Educación del Museo Nacional del Prado, el día 26 de abril de 2014. -

Goya: a Portrait of the Artist

© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. c ontents Color plates follow page 180 Main and Supporting Characters ix Acknowledgments xvii Introduction xxi PArt i. An Artist from ZArAGoZA 1 Early Years 3 2 First Trials 9 3 Italy 16 4 Triumphs of a Native Son 24 5 Settings for the Court of Carlos III 32 6 “Of my invention” 37 7 Goya Meets Velázquez 44 8 The Zaragoza Affair 54 PArt II. the PAth of A coUrt PAinter 9 Floridablanca 63 10 Don Luis 72 11 “The happiest man” 81 12 “God has distinguished us” 90 13 A Coronation under Darkening Skies 97 14 Changing Times 107 15 The Best of Times, the Worst of Times 117 For general queries, contact [email protected] © Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. PArt III. Witness of A siLent WorLd 16 “There are no rules in painting” 129 17 Goya and the Duchess 141 18 Dreaming, Enlightened 152 19 Subir y bajar 161 20 “The king and queen are crazy about your friend” 170 21 The French Connection 180 22 Absences 188 23 Society High and Low 198 24 A Monarchy at Twilight 205 PArt IV. WAr And restorAtion 25 The Old Order Falls 213 26 In the Shadow of a New Regime 223 27 On the Home Front 236 28 The Spoils of War 244 29 Portraits of a New Order 254 PArt v.