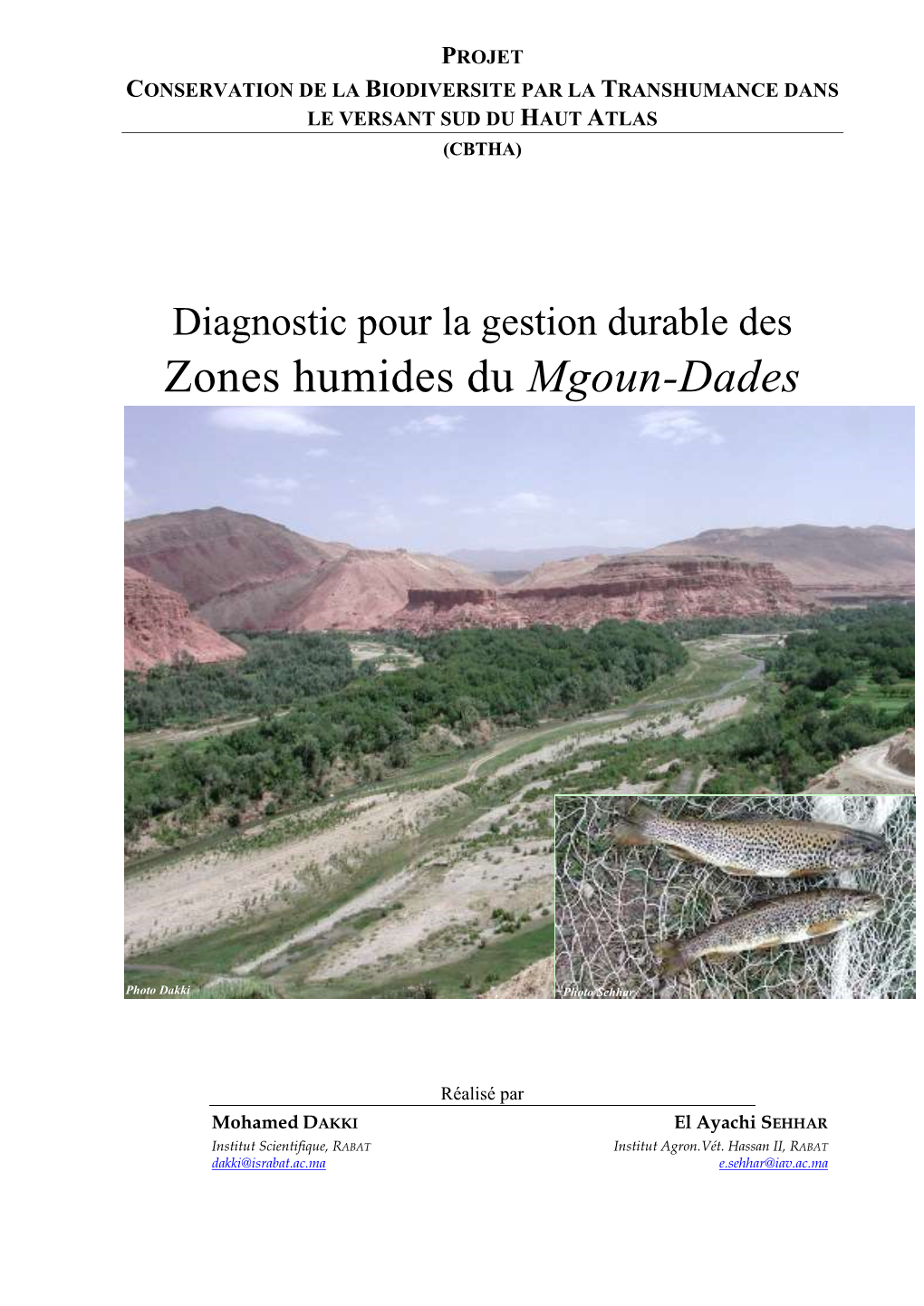

Zones Humides Du Mgoun-Dades

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Guichets Des Banques Marocaines Par Localite Et Par Region

Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 4 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 5 L’ORIENTAL 13 FÈS - MEKNÈS 21 RABAT - SALÉ- KÉNITRA 29 BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA 39 CASABLANCA- SETTAT 45 MARRAKECH - SAFI 65 DARÂA - TAFILALET 73 SOUSS - MASSA 77 GUELMIM - OUED NOUN 85 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA 87 DAKHLA-OUED EDDAHAB 89 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION 5 TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 6 RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA BANQUE LOCALITES GUICHET TELEPHONE AL BARID BANK AIT YOUSSEF OU ALI AIT YOUSSEF OU ALI CENTRE 0539802032 AJDIR CENTRE RURALE AJDIR 35052 TAZA 0535207082 AL AOUAMRA CENTRE AL AOUAMRA 92050 AL AOUAMRA 0539901881 AL HOCEIMA AVENUE MOULAY DRISS AL AKBAR AL HOCEIMA 0539982466 BV TARIK BNOU ZIAD AL HOCEIMA 0539982857 ARBAA TAOURIRT ARBAA TAOURIRT CENTRE 0539804716 ASILAH 1 PLACE DES NATIONS UNIES 90055 ASILAH 0539417314 ASMATEN CENTRE ASMATEN EN FACE EL KIADA AL HAMRA 93250 ASMATEN 0539707686 BAB BERRET CENTRE BAB BERRET 91100 BAB BERRET 0539892722 BAB TAZA CENTRE BAB TAZA 91002 BAB TAZA 0539896059 BENI BOUAYACHE BENI BOUAYACHE CENTRE 0539804020 BENI KARRICH FOUKI CENTRE BENI KARRICH FOUKI 93050 BENI KARRICH FOUKI 0539712787 BNI AHMED CENTRE BNI AHMED CHAMALIA 91100 BNI AHMED 0539881578 BNI AMMART -

Guide D'utilisation

Royaume du Maroc اململكة املغربية Chef du Gouvernement رئيس الحكومة Ecole Nationale Supérieure de l’Administration املدرسة الوطنية العليا لﻹدارة Ecole Nationale Supérieure de l’Administration Inscription en ligne au concours d’accès au cycle de formation initiale - Guide d’utilisation 2020 La plate-forme d’inscription est optimisée pour les navigateurs Firefox et Chrome, les autres navigateurs peuvent afficher des résultats inattendus. Les étapes à suivre pour s’inscrire en ligne : 1. Créer votre compte sur le site 2. Activer le compte au maximum 60 minutes après sa création 3. Préparer votre photo numérique avec la bonne taille (voir comment) 4. Sur la base des canevas téléchargés ou reçus par courrier électronique, préparez les documents à téléverser, à titre de un document PDF par fichier (voir comment) : (la taille ne doit pas dépasser 1 Mo par fichier) Liste des documents à préparer : a) Le scan de la CIN recto-verso dans un seul fichier b) Le CV au format PDF c) Le scan de la lettre de motivation manuscrite en arabe d) Le scan de la lettre de motivation manuscrite en français e) Les scans du ou des diplôme(s), un diplôme par fichier f) Les candidats fonctionnaires doivent en outre préparer : Le scan de l’autorisation à passer le concours Le scan de la pièce administrative justifiant l’ancienneté 5. Se connecter au site 6. Remplir les formulaires : (cette opération peut se faire sur plusieurs étapes, vous pouvez vous déconnectez et revenir ultérieurement) a. Données personnelles b. Situation administrative actuelle pour les candidats employés et fonctionnaires c. Expériences d. -

Les Cahiers Du Musée Berbère

Fondation Jardin Majorelle LES CAHIERS DU MUSÉE BERBÈRE CAHIER DU MUSÉE BERBÈRE III 2017 English version EDITORIAL COMMITTEE Editor: Björn Dahlström English translations: Helen Ranger & José Abeté BERBER MUSEUM Scientific Steering Committee Pierre Bergé Chairman of the Fondation Jardin Majorelle Madison Cox Deputy chairman of the Fondation Jardin Majorelle Björn Dahlström Curator of the Musée Berbère, Jardin Majorelle El Mehdi Iâzzi Professor, Ibn Zohr University, Agadir Driss Khrouz Former Director of the Library of the Kingdom of Morocco, Rabat Salima Naji Architect and Anthropologist, Rabat Ahmed Skounti Researcher and teacher, INSAP, Rabat and professor, Cadi Ayyad University, Marrakech CREDITS Figs I, II, III : Collection Musée Berbère, Fondation Jardin Majorelle, Marrakech Text and map : © Fondation Jardin Majorelle CONTENTS Foreword 5 Björn Dahlström Moroccan Immigration to France 6 Lahoussine Selouani Bibliography Overview Of Moroccan Jewish Migration: Internal Migration & Departures from Internal Migrations to Departures from Morocco 25 Yann Scioldo-Zürcher Bibliography Tinghir Jerusalem: Echoes from the Mellah 41 Kamal Hachkar THE KINGDOM OF MOROCCO Tanger N Tétouan RIF Nador Ouezzane Oujda O E Taounate Meknès Rabat Fès S Casablanca Aîn Leuh Khénifra ATLAS Beni Mellal MOYEN Marrakech TAFILALT Essaouira Rissani ATLAS TODRHA Telouet Oukaimeden DADÉS Taraudant HAUT Ouarzazate Agadir SIROUA Taznakht SOUSS DRAA Zagora Massa Foum Zguid Tamgrout Tahala Tagmout Tiznit ANTI-ATLASTata BANI Tafraout Akka A R A A H É S R P Guelmim Tan-Tan Laâyoune SAHARA LÉGENDE RIF montagne TODRHA région géographique et historique Dakhla Zagora ville, localité, lieu dit. 0 50 100 150 200 km Laguira 5 FOREWORD he Imazighen (plural of Amazigh) or Moroccan Berbers have been immigrating to Europe for a long Ttime, particularly to France. -

Sr 1 Barid ADRESSE VILLE Timing BC TEMARA PPAL Angle

Sr 1 Barid ADRESSE VILLE Timing 1 BC TEMARA PPAL Angle Hassan II et Av Prince Heritier Sidi Mohamed 12000 TEMARA TEMARA 08:00 - 20:00 2 BC TEMARA MASSIRA Hay El Firdaous Massira I 12002 TEMARA TEMARA 08:00 - 20:00 3 BC CASA HAY HASSANI N°100 Derb El Houria, rue Ibn Al Khattib. Hay Hassani 20200 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 4 BC FES PPAL Avenue Hassan II Angle Mohamed V Fès Dar Dbibagh Fès Dar Dbibagh 30000 FES FES 08:00 - 20:00 5 BC FES BENDABABE Place 11 Janvier Jnane Lahrichi 30100 FES FES 08:00 - 20:00 6 BC OUJDA PPAL Bd Mohamed V 60000 OUJDA OUJDA 08:00 - 20:00 7 BC NADOR PPAL Kaid Ahmed Rifi Quartier Administratif 62000 NADOR NADOR 08:00 - 20:00 8 BC BENI MELLAL PPAL Avenue Mohamed V Immeuble de la Poste Beni mellal 23000 Beni Mellal BENI MELLAL 08:00 - 20:00 9 BC CASA OULFA Bd Oum Rabia. Hay El Oulfa Hay El Oulfa 20202 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 10 BC TADLA BOUDRAA Avenue 2 Aout 23350 Kasba Tadla KASBAT TADLA 08:00 - 20:00 11 BC CASA MAARIF Angle Bd Bir Anzarane et Rue El Khalil Maarif 20100 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 12 BC FKIH BEN SALAH PPAL Bd Mohamed V Quartier Administratif 23200 Fkih Ben Salah FKIH BEN SALEH 08:00 - 20:00 13 BC CASA IBN TACHAFINE Angle boulevard ibn tachfine et rue du capitaine bertrandon CASABLANCA 08:00 - 20:00 14 BC EL JADIDA PPAL Bd Mohamed V Rue William Redman 24000 El Jadida EL JADIDA 08:00 - 20:00 15 BC AGADIR PPAL Boulevard Moulay Abdellah Ville Nouvelle 80001 Agadir AGADIR 08:00 - 20:00 16 BC BENSLIMANE PPAL Bd. -

Hydrogeology and Groundwater Modeling of the Boudenib Senonian Aquifer (Southeastern Morocco)

Volume 1 - Number 1 - March 2017 EWASH & TI Journal, 2019 Volume 3 Issue 4, Page 221-230 Environmental and Water Sciences, Public Health & Territorial Intelligence Env.Wat. Sci. pub. H. Ter. Int. J. ISSN Electronic Edition : 2509 - 1069 Acces on line : http://revues.imist.ma/?journal=ewash-ti/ Section : Environmental and Water Sciences Publication type : Full Paper Hydrogeology and groundwater modeling of the Boudenib senonian aquifer (Southeastern Morocco) Hydrogéologie et modélisation hydrodynamique de la nappe sénonienne de Boudenib (Sud-Est Marocain) Received 27 Jul. 2019 JIHANE TLEMCANI1, MOHAMED HILALI1, ABDERRAHMAN MAHBOUB2, Accepted 25 Aug. 2019 HALA MOUDDEN2, ABDERAHMAN OUTALEB2 & SOUAD BOUMESHOUL2 On line 31 Dec. 2019 (1) Equipe de recherche de Génie des Mines, de l’Eau et de l’Environnement / Faculté des Sciences et Techniques / Université Moulay Ismail 52000, BP 509, Boutalamine, Errachidia, Maroc Email : [email protected] ; [email protected] (2) Agence du Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris Errachidia, Maroc Email : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] KEY WORDS Abstract The region of Boudenib, located in the Guir basin in Southeastern Boudenib senonian aquifer, Morocco, contains, in terms of agricultural land, important hydraulic Hydrogeology, Modeling. potentialities and water resources more or less abundant by place. These resources make it possible to develop collective lands in the form of agricultural farms. The Guir basin contains two main aquifers: the Plio-Quaternaire alluvionnaire (water table) and the sandy and sandstone Sénonien (deep water table). The latter is considered to be the most important water table in arid areas in South-East Morocco. -

Mémoire De Stage De Fin D'etudes

Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences et Techniques Groupe « MANAGEM » Marrakech Laboratoire des Géoressources Unité associée au CNRST AGM (Akka Gold Mining) - Oumjrane Département des Sciences de la Terre (URAC42) Mémoire de Stage de Fin d’Etudes Master Sciences et Techniques Eau et Environnement Dénoyages miniers et hydrochimies élémentaire et isotopique des eaux souterraines de la région d’Oumjrane (Bassin du Maider, Anti-Atlas oriental du Maroc) Par : Yassine Ait Brahim Sous la direction de : A. AIT LEMKADEME A. BENKADDOUR Soutenu le 29 juin 2012 devant la commission d’examen composée de : A. BACHNOU D. CHAFIKI A. AIT LEMKADEME A. BENKADDOUR 2011/2012 Remerciements Je ne pourrais commencer ce rapport sans présenter mes remerciements les plus sincères à mes encadrants : - Mr. Ait Lemkademe Anasse, Hydrogéologue et Géochimiste à MANAGEM. Grâce à lui j’ai eu l’opportunité de bénéficier de ce stage de fin d’étude. Je le remercie de m’avoir accompagné sur le terrain et de mettre à ma disposition l’ensemble des données nécessaires à ce travail. Merci d’avoir fait preuve d’une grande patience à mon égard et de n’épargner aucun effort pour le bon déroulement de mon stage. - Mr. Benkaddour Abdelfattah, Professeur à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Auprès de lui, j’ai reçu une aide constante, éclairée et stimulante. Ses conseils riches d’enseignements et ses encouragements ont été pour moi d’un grand apport. Je le remercie pour sa disponibilité, ses critiques, ses propositions d’amélioration et son précieux suivi du mémoire. Je suis très sensible à la présence des membres du jury, mes professeurs Chafiki Driss et Bachnou Ali. -

Mobil Unterwegs, Band 3

mobil unterwegs, Band 3 Edith Kohlbach Reisehandbuch Marokko Landeskunde, Stadtbeschreibungen, Hotels, Camping, Straßenzustand, Treibstoffversorgung, GPS- Koordinaten, Einkauf, sonstige aktuelle Infos Edith Kohlbach-Reisebücher, Taunusstein Text, Skizzen und Layout: Edith Kohlbach Fotos: Edith Kohlbach Titelfoto: Hamid und Hassan vom Dromedar Bleue bei den Foggaras auf der Strecke Erfoud - Tinejdad 8. Auflage 2020 © 2020 Edith-Kohlbach-Reisebücher, Taunusstein. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion in jeder Form, auch durch elektronische Medi- en, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung des Herausgebers. Internet: www.mobilunterwegs.eu Die Bücher von Edith-Kohlbach-Reisebücher sind nicht in Buchhandlungen vorrätig, bitte bestellen Sie direkt in unserem Onlineshop: https://shop.edith-kohlbach.de ISBN: 978-3-941015-32-6 Inhalt Vorwort .......................................................................................................... 11 Marokko in Kürze ......................................................................................... 13 Die Routen ...................................................................................................... 34 Mittelmeerküste ............................................................................................. 35 A1: Tanger - Fnideq – Martil – Tetuan ........................................................... 36 A2: Tetuan – Oued Laou – Jebha – Alhoceima .............................................. 44 A2a: Chefchouen – Kaskade Akchour – Oued Laou ............................ -

Sr 1 Barid ADRESSE VILLE Timing BC TEMARA PPAL Angle Hassan II

Sr 1 Barid ADRESSE VILLE Timing 1 BC TEMARA PPAL Angle Hassan II et Av Prince Heritier Sidi Mohamed 12000 TEMARA TEMARA 08:00 - 20:00 2 BC TEMARA MASSIRA Hay El Firdaous Massira I 12002 TEMARA TEMARA 08:00 - 20:00 3 BC CASA HAY HASSANI N°100 Derb El Houria, rue Ibn Al Khattib. Hay Hassani 20200 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 4 BC FES PPAL Avenue Hassan II Angle Mohamed V Fès Dar Dbibagh Fès Dar Dbibagh 30000 FES FES 08:00 - 20:00 5 BC FES BENDABABE Place 11 Janvier Jnane Lahrichi 30100 FES FES 08:00 - 20:00 6 BC OUJDA PPAL Bd Mohamed V 60000 OUJDA OUJDA 08:00 - 20:00 7 BC NADOR PPAL Kaid Ahmed Rifi Quartier Administratif 62000 NADOR NADOR 08:00 - 20:00 8 BC BENI MELLAL PPAL Avenue Mohamed V Immeuble de la Poste Beni mellal 23000 Beni Mellal BENI MELLAL 08:00 - 20:00 9 BC CASA OULFA Bd Oum Rabia. Hay El Oulfa Hay El Oulfa 20202 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 10 BC TADLA BOUDRAA Avenue 2 Aout 23350 Kasba Tadla KASBAT TADLA 08:00 - 20:00 11 BC CASA MAARIF Angle Bd Bir Anzarane et Rue El Khalil Maarif 20100 CASABLANCA CASABLANCA 08:00 - 20:00 12 BC FKIH BEN SALAH PPAL Bd Mohamed V Quartier Administratif 23200 Fkih Ben Salah FKIH BEN SALEH 08:00 - 20:00 13 BC CASA IBN TACHAFINE Angle boulevard ibn tachfine et rue du capitaine bertrandon CASABLANCA 08:00 - 20:00 14 BC EL JADIDA PPAL Bd Mohamed V Rue William Redman 24000 El Jadida EL JADIDA 08:00 - 20:00 15 BC AGADIR PPAL Boulevard Moulay Abdellah Ville Nouvelle 80001 Agadir AGADIR 08:00 - 20:00 16 BC BENSLIMANE PPAL Bd. -

Annexe E Sociology and Institutional Development

Annexe E Sociology and Institutional Development Annexe E Sociology and Institutional Development Contents Page E.1 Socio-economic Survey ......................................................................................... E - 1 E.1.1 Introduction ............................................................................................. E - 1 E.1.2 Fact Findings ........................................................................................... E - 2 E.1.3 Recommendations .................................................................................... E - 7 E.2 Rapid Rural Appraisal (RRA) ............................................................................... E - 9 E.2.1 Introduction ............................................................................................. E - 9 E.2.2 Fact Findings ........................................................................................... E - 10 E.3 Project Cycle Management (PCM) ....................................................................... E - 11 E.3.1 Introduction ............................................................................................. E - 11 E.3.2 Presentation Material ............................................................................... E - 11 E.3.3 Workshop Outputs ................................................................................... E - 11 E.4 Institutional Development / Organizational Strengthening (ID/OS) ..................... E - 11 E.4.1 Introduction ............................................................................................ -

Operation Torch Operation Dragoon

RESPONSIBILITY: Valor Tours, Ltd. acts only as an agent in providing all the services in connection with the tour described in this brochure, and cannot assume responsibility for injury, death, damage or loss due to delays, mechanical defects or failure of any nature aboard aircraft, buses, ships, ship's tenders or zodiacs, or any other means of conveyance, accommodation, or other services resulting directly or indirectly from any acts of God, dangers incident to the sea, presents… fire, breakdown of machinery or equipment, acts of government, other authorities de jure or de facto, wars (whether declared or not), hostilities and civil disturbances, acts of terrorism, strikes, riots, thefts, pilferage, epidemics, quarantine, medical or customs regulations or procedures, defaults, delays or cancellations, or changes from any causes beyond our control, or any loss or OPERATION TORCH damage resulting from improperly issued passports, visas, travel documents, and that neither we nor any of our affiliates shall become liable for any additional expenses of liability sustained or & incurred by a tour member as a result of the foregoing causes. The airlines concerned are not to be held responsible for any act or omission or events during the time the passenger is not aboard OPERATION DRAGOON the aircraft or conveyance. The passenger contract in use shall constitute the sole contract between the carrier and the purchaser of the tour and/or the passenger and the carrier. The right is reserved, should the circumstances warrant it, to alter the itinerary or the sequence of places visited. The right is reserved to substitute hotels for other hotels of a similar category. -

Recueil Du Trafic Routier 2016

Royaume du Maroc RECUEIL DU TRAFIC ROUTIER 2016 Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau Direction des Routes SOMMAIRE Page PREAMBULE………………………………………………………………………………..…………………………………….5 A - SYNTHESE DES RESULTATS DES COMPTAGES ROUTIERS EN 2016..........................11 1°/ Evolution de la circulation……………………………………………………………………………………………………..13 2°/ Classes de trafic…………………………………………………………………………………………..……………………14 3°/ Variation mensuelle du trafic…………………………………………………………………………………..……………...23 4'° Variation hebdomadaire du trafic………………………………………………………………………………………………24 5°/ Variation horaire du trafic……………………………………………………………………………………………………...25 6°/ Composition du trafic…………………………………………………………………………………………………………..26 7°/ Evolution de la circulation, du réseau routier et du parc automobile……………………..……………………………………27 B - DETAILS DES RESULTATS I - TABLEAUX RECAPITULATIFS DES COMPTAGES………………………………………………………………………29 1°/ Postes permanents……………………………………………………………………………………………………….32 2°/ Postes périodiques…………………………………………………………………………………………...…………..36 Page II - TABLEAUX RECAPITULATIFS DU TRAFIC PAR SECTION ………..……………………………………………… …49 1°/ Routes nationales et autoroutes ………………………………..………………………………………………………………51 2°/ Routes régionales………………………………………………………………………………………………………………63 3°/ Routes provinciales…………………………………………………………………………………………………………….73 III - TABLEAUX RECAPITULATIFS DES POINTES MAXIMALES DU TRAFIC………………………………… ……….81 IV - VARIATION HEBDOMADAIRE DU TRAFIC……………………………………………………………………. …… 119 V - VARIATION HORAIRE DU TRAFIC……………………………………………………………………..………….….. -

Nabyl Eddahar

NABYL EDDAHAR PhD, ICDT CONSULTANT THE MAJOR CHALLENGES FACING NORTH AFRICAN OASES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION A COMPARATIVE STUDY CASABLANCA NOVEMBER 2017 1 TABLE OF CONTENTS KEY WORDS LIST OF TABLES LIST OF FIGURES LIST OF ABBREVIATIONS EXECUTIVE SUMMARY INTRODUCTION 1. THE OASIS AGRO-ECOSYSTEM: FROM EARLY HISTORY TO THE INTEGRATION INTO MODERN MARKET ECONOMY 2. EARLY INTEGRATION OF OASES INTO MARKET ECONOMY AND MAJOR ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC CHALLENGES 3. OASES TRANSFORMATIONS AND THE ISSUE OF SUSTAINABILITY 4. PRESENTATION OF THE DIFFERENT SECTIONS OF THE STUDY PART I THE ECONOMIC EVOLUTION OF OASES 1. The importance of space context 2. The organization of oases ecosystems 1. LINKS WITH THE NATIONAL ECONOMIES: RURAL/URBAN AND TRADITIONAL/ MODERN SECTORS RELATIONSHIPS 1.1. ALGERIA: THE ISSUE OF FOOD SECURITY IN THE OASES 1.2. ALGERIA: THE OASIS OF TIMIMOUN: MEASURING CHANGES IN THE OASIS ENVIRONMENT. 1.2.1. The foundations of Timimoun oasis. 1.2.2. Demographic and employment trends: 1.2.3. Administrative promotion and urban sprawl. 1.2.4. A palm grove in jeopardy? 1.2.5. Conclusions. 1.3. ALGERIA: THE CASE OF TOUAT: TOWARDS A COMBINATION OF TRADITION AND MODERNITY? 1.4. EGYPT: SIWA: AN EXAMPLE OF INTEGRATION OF AN OASIS THROUGH SUSTAINABLE TOURISM 1.5. LIBYA: AGRICULTURAL SYSTEMS IN THE LIBYAN FAZZĀN 1.6. MAURITANIA: THE OASES AMIDST SYSTEMIC CHANGES AFTER INDEPENDANCE 1.7. MOROCCO: TRENDS OF OASIAN TRANSFORMATION IN A CHANGING POLITICAL AND ECONOMIC CONTEXT 1.8. MOROCCO: THE CASE OF FIGUIG: FIGHTING ISOLATION 1.9. MOROCCO: THE CASE OF THE MIDDLE DRAA VALLEY 1.10.