STUDIO DI INCIDENZA ZPS IT2020303 "Valsolda"

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como

1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

Analisi Utenza Disabili 0-18 Anni Distretto Di Menaggio

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO) Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299 [email protected] P.I. 02945720130 ANALISI UTENZA DISABILI 0-18 ANNI DISTRETTO DI MENAGGIO A. L’UTENZA CON DISABILITA’ IN ETA’ 0-18: NUMERI, DIAGNOSI E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE Le persone in età compresa tra 0-18 anni con una presa in carico da parte dell’assistente sociale dell’Area Specialistica Disabilità sono 89. L’utenza in oggetto, prendendo in considerazione il comune di residenza, risulta così distribuita: 16 7 8 6 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Prendendo in considerazione la distribuzione dell’utenza nelle 3 zone del distretto di Menaggio, seguendo la suddivisione del servizio sociale professionale, si nota una complessiva maggiore concentrazione (0,33% degli abitanti) nella ZONAC (Valle Intelvi ). 29 su 12.416 abitanti 36 0,23% su 10.959 abitanti 24 0,33% su 14.146abitanti 0,16% ZONA A(Carlazzo, Cavargna, ZONA B (Bene Lario, Colonno, ZONA C (Alta Valle Intelvi, Argegno, Corrido, Cusino, Porlezza, San Grandola ed Uniti, Griante, Blessagno, Casasco Intelvi, Bartolomeo V.C., San Nazzaro V.C., Menaggio, Plesio, Sala Comacina, Castiglione Intelvi, Cerano Intelvi, Val Rezzo, Valsolda) San Siro, Tremezzina) Claino con Osteno, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, San Fedele Intelvi, Schignano) Per quanto riguarda il quadro diagnostico si nota una prevalenza delle sindromi congenite e/o rare e dei disturbi dello spettro autistico. -

Bandi Youthbank

Como, 25 febbraio 2019 All’attenzione delle amministrazioni comunali della provincia di Como OGGETTO: BANDI YOUTHBANK La Fondazione Comasca in collaborazione con quattro non profit della provincia mette a disposizione 150.000 € per progetti realizzati da ragazzi under 25 nel territorio della provincia di Como. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella provincia di Como entro il 2 maggio 2019. I progetti non potranno essere a scopo di lucro e dovranno essere di utilità sociale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.nonunodimeno.eu/youthbank o contattare le singole YouthBank. Per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie iniziative, ogni YouthBank mette a disposizione risorse umane in grado di aiutare gli interessati nella fase di progettazione e realizzazione del progetto. BANDO YOUTHBANK COMO – 6° 2018 Risorse a disposizione: euro 40.000 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto) Importo massimo del progetto: 6.000 euro Comuni nei quali possono realizzarsi i progetti: Albese con Cassano, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio; (N.B. I progetti realizzati nei comuni di Lezzeno e Bellagio possono essere presentati SOLO sul Bando YouthBank Centro Lago 2018) Si terranno presso la Fondazione Comasca il 6 marzo e il 19 marzo alle ore 15,00 due incontri di formazione per i ragazzi partecipanti su progettazione e raccolta fondi. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus C14 C14 Carlazzo Visualizza In Una Pagina Web La linea bus C14 (Carlazzo) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Carlazzo: 08:10 - 16:32 (2) Cavargna: 06:38 - 15:10 (3) Gottro: 06:45 - 14:04 (4) Menaggio: 05:47 - 16:00 (5) Porlezza: 11:30 - 16:55 (6) San Bartolomeo: 14:38 - 19:39 (7) San Nazzaro: 19:03 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus C14 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus C14 Direzione: Carlazzo Orari della linea bus C14 17 fermate Orari di partenza verso Carlazzo: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 08:10 - 16:32 martedì 08:10 - 16:32 Porlezza - Piazza Matteotti Via Ceresio, Porlezza mercoledì 08:10 - 16:32 Porlezza - Via Prati giovedì 08:10 - 16:32 Porlezza - Scuole Medie venerdì 08:10 - 16:32 16 Via Osteno, Porlezza sabato 08:10 - 16:32 Porlezza - Via Statale (Pralivana) domenica Non in servizio Tavordo - Quadrivio (Pensilina) Agria - Via Venini, 38 54/b Via Ceresio, Porlezza Informazioni sulla linea bus C14 Direzione: Carlazzo S. Pietro - Cimitero Fermate: 17 Strada statale 340 Regina, Corrido Durata del tragitto: 20 min La linea in sintesi: Porlezza - Piazza Matteotti, S. Pietro - Ghiacciata Porlezza - Via Prati, Porlezza - Scuole Medie, Porlezza - Via Statale (Pralivana), Tavordo - S. Pietro - Bivio Paese Quadrivio (Pensilina), Agria - Via Venini, 38, S. Pietro - Cimitero, S. Pietro - Ghiacciata, S. Pietro - Bivio Piano - S. Agata Paese, Piano - S. Agata, Piano - Mulino, Piano - Via Statale, 6, Carlazzo - Crottino, Carlazzo -

J) Pre 25 X 108 Complessi Veicolari Per Il Trasporto

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i. STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa Legenda complessiva fino a 108 ton. LIVO CARICO NOVATE MEZZOLA DOSSO DEL LIRO MONTEMEZZO Pre 25x108 SORICO PEGLIO VERCANA TREZZONE Rete Autostradale GRAVEDONA ED UNITI GERA LARIO STAZZONA DOMASO Rete stradale (statale, regionale, provinciale) GARZENO DONGO Rete stradale (comunale principale) MUSSO CAVARGNA SAN NAZZARO VAL CAVARGNA O! PIANELLO DEL LARIO Galleria SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CREMIA O! CUSINO Passaggio a livello VAL REZZO PLESIO SAN SIRO O! CORRIDO Ponte CARLAZZO VALSOLDA GRANDOLA ED UNITI O! PORLEZZA Sottopasso BENE LARIO MENAGGIO Confine provinciale CLAINO CON OSTENO GRIANTE PONNA Confini comunali TREMEZZINA LAINO ALTA VALLE INTELVI SALA COMACINA BLESSAGNO PIGRA Rete Ferroviaria BELLAGIO COLONNO CENTRO VALLE INTELVI DIZZASCO O! Linee Aere Alta Tensione ARGEGNO LEZZENO CERANO INTELVI CENTRO VALLE INTELVI SCHIGNANO MAGREGLIO Laghi VELESO CERANO INTELVI BRIENNO BARNI NESSO ZELBIO Sistema idrico principale SORMANO LAGLIO LASNIGO POGNANA LARIO VALBRONA mÆ CARATE URIO Aeroporti CAGLIO MOLTRASIO ASSOO! FAGGETO LARIO REZZAGO CERNOBBIO O!TORNO CANZO O!MASLIANICO CASLINO D`ERBA BLEVIO BIZZARONE O!O! O!CASTELMARTE RONAGO O! PONTE LAMBRO PROSERPIO RODERO O! UGGIATE - TREVANO BRUNATE -

8 Relazione Paesistica Corrido

COMUNE DI CORRIDO (CO) Relazione paesistica Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi 1 COMUNE DI CORRIDO (CO) Relazione paesistica Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi 2 COMUNE DI CORRIDO (CO) Relazione paesistica I N D I C E Premessa 1. La pianificazione sovraccomunale e di settore 2. Vincoli ambientali, paesaggistici e culturali 3. Le analisi effettuate 3.1 Il territorio 3.2 Valutazione morfologico-strutturale 3.3 Valutazione vedutistica 3.4 Valutazione simbolica 3.5 I valori paesistici ed ambientali di Corrido 3.5a Ambiente storico – centro storico 3.5b Ambiente naturale Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi 3 COMUNE DI CORRIDO (CO) Relazione paesistica PREMESSA L’esame del territorio comunale dal punto di vista paesistico ha comportato indagini approfondite in considerazione del grado di sensibilità e delle criticità presenti nel comune, anche rispetto al contesto ambientale di riferimento. In prim’ordine sono state verificate le previsioni ed indicazioni contenute nei piani sovraordinati. Successivamente sono state approfondite le tematiche ambientali, considerando il territorio comunale di Corrido rispetto al contesto ambientale circostante. 1 – LA PIANIFICAZIONE SOVRACCOMUNALE E DI SETTORE Il quadro della pianificazione sovraccomunale deriva dagli strumenti di tale livello, costituiti dal Piano Territoriale Regionale con effetti di Piano Paesistico, approvato nel febbraio 2010, dalla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.), dal Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Comunità Montana della Valle del Lario e del Ceresio e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como, approvato nel 2006. Le analisi condotte hanno quindi evidenziato gli aspetti di rilevanza regionale ricadenti nello specifico territorio comunale di Corrido. -

Copia Non Utilizzabile Ai Fini Legali

Deliberazione n. 521 del 19 agosto 2015 Direttore Generale Coadiuvato Giancarlo Bortolotti Carlo Alberto Tersalvi Rosanna Petrali Dr. Roberto Bollina da: Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore Sociale Il presente atto è pubblicato all’albo dell’Azienda, per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi, il giorno Oggetto: PROROGA DELL’ INCARICO PROVVISORIO DI MEDICINA GENERALE NELL’AMBITO TERRITORIALE COSTITUITO DAL COMUNE DI PORLEZZA + ALTRI 9. IL DIRETTORE GENERALE Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 13.02.2015, con la quale era stato conferito al dott. Djoukwe Gerard l’incarico provvisorio di medicina generale della durata di sei mesi eventualmente prorogabili, con decorrenza dal 16.02.2015 al 15.08.2015, per garantire l’assistenza medica nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Corrido, Cusino, Porlezza, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, Valsolda, nei confronti degli assistiti precedentemente in carico al dott. Rossini Felice. Verificata la necessità di prorogare il suddetto incarico, essendo tutt’ora in corso le procedure per l’individuazione del medico titolare; Considerato che l’art. 38, comma 2, dell’ACN 29.07.2009, consente di attribuire incarichi provvisori della durata fino a dodici mesi. Ritenuto per quanto sopra, al fine di evitare interruzioni nel servizio e conseguenti disagi agli utenti di prorogare fino al 15.02.2016 al dott. Djoukwe Gerard l’incarico provvisorio di medicina generale, precisando sin d’ora che detto incarico potrà cessare anche prima del termine laddove intervenisse nel frattempo la possibilità di assegnare il posto in via definitiva. Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale; D E L I B E R A - per tutte le motivazioni illustrate in premessa: a) di prorogare al dott. -

Aree Del Comune Di Porlezza Risorse Umane Assegnate

AREE DEL COMUNE DI PORLEZZA RISORSE UMANE ASSEGNATE UFFICI NON ASSOCIATI: Vicesegretaria comunale Funzionario Titolo di studio: laurea con funzione di Silvia Gianotti Categoria: D3 magistrale coordinatrice uffici (posiz. econ.:D6) (giurisprudenza) AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Funzionario Titolo di studio: laurea Responsabile Silvia Gianotti Categoria: D3 magistrale (posiz. econ.:D6) (giurisprudenza) Collaboratrice Titolo di studio: diploma Risorse umane Monica Caccia (part- Amm.va scuola media superiore assegnate time) Categoria: B3 (ragioneria) (posiz. econ.:B5) AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE SERVIZIO PERSONALE Titolo di studio: Responsabile Erculiani Sergio Sindaco diploma scuola media superiore (ragioneria) Funzionario Titolo di studio: laurea Risorse umane Maria Angela Montini Categoria: D3 magistrale (scienze assegnate (part-time) (posiz. econ.:D6) politiche) SERVIZI DEMOGRAFICI Titolo di studio: laurea Responsabile Daniele Lamanna Assessore magistrale (giurisprudenza) Istruttrice Titolo di studio: Risorse umane Amm.va Cristina Saia diploma scuola media assegnate Categoria: C superiore (ragioneria) (posiz. econ.:C5) Istruttrice Titolo di studio: Amm.va Brunella Mandras diploma scuola media Categoria: C inferiore (posiz. econ.:C5) Elena Curti Dipendente della Comunità Montana "Valli del (in comando) Lario e del Ceresio") AREA AMMINISTRATIVA Istruttore direttivo Titolo di studio: amm.vo Responsabile Zaccarella Marina diploma scuola media Categoria: D inferiore (posiz. econ.:D3) Istruttrice Titolo di studio: Risorse umane -

Classifiche Comune Di Val Rezzo

26/09/2021 Mappe, analisi e statistiche sulla popolazione residente Bilancio demografico, trend della popolazione e delle famiglie, classi di età ed età media, stato civile e stranieri Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Provincia di Como / Val Rezzo Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA ITALIA Comuni Powered by Page 2 Albavilla Affianca >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Como AdminstatAlbese con logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Cassano CorridoITALIA Albiolo Cremia Alserio Cucciago Alta Valle Cusino Intelvi Dizzasco Alzate Brianza Domaso Anzano del Dongo Parco Dosso del Liro Appiano Gentile Erba Argegno Eupilio Arosio Faggeto Lario Asso Faloppio Barni Fenegrò Bellagio Figino Serenza Bene Lario Fino Mornasco Beregazzo con Garzeno Figliaro Gera Lario Binago Grandate Bizzarone Grandola ed Blessagno Uniti Blevio Gravedona ed Bregnano Uniti Brenna Griante Brienno Guanzate Brunate Inverigo Bulgarograsso Laglio Cabiate Laino Cadorago Lambrugo Caglio Lasnigo Campione Lezzeno d'Italia Limido Cantù Comasco Canzo Lipomo Capiago Livo Intimiano Locate Varesino Powered by Page 3 Carate Urio Lomazzo L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Carbonate Longone al Adminstat logo Segrino DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Carimate ITALIA Luisago Carlazzo Lurago d'Erba Carugo Lurago Caslino d'Erba Marinone Casnate con Lurate Caccivio Bernate Magreglio Cassina Rizzardi Mariano Castelmarte Comense Castelnuovo Maslianico Bozzente Menaggio Cavargna -

Dm 26 Maggio 2016

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Livo Montemezzo Dosso del Liro Sorico Peglio VercanaTrezzone Gravedona ed Uniti Gera Lario Stazzona Domaso Garzeno Dongo Musso CavargnaSan Nazzaro Val Cavargna Pianello del Lario San Bartolomeo Val Cavargna Cremia Cusino Val Rezzo Plesio San Siro Corrido Carlazzo Grandola ed Uniti Valsolda Porlezza Bene Lario Menaggio Claino con Osteno Ponna Griante Tremezzina Laino Alta Valle Intelvi Campione d'Italia Sala Comacina BlessagnoPigra Colonno Bellagio Centro Valle Intelvi Dizzasco Argegno Lezzeno Cerano d'Intelvi Centro Valle IntelviSchignano Magreglio Veleso Brienno Cerano d'Intelvi Barni Nesso Zelbio Sormano Laglio Lasnigo Pognana Lario Carate Urio Valbrona Caglio Moltrasio Asso Faggeto Lario Rezzago Cernobbio Torno Canzo Maslianico Caslino d'Erba Bizzarone Blevio Castelmarte Ronago Ponte LambroProserpio Rodero Uggiate-Trevano Brunate Longone al SegrinoEupilio Valmorea Pusiano Tavernerio San Fermo della Battaglia Faloppio Albese con CassanoAlbavilla Albiolo Colverde Como Erba Solbiate con Cagno Montano Lucino Lipomo Olgiate Comasco Merone Montorfano Alserio Orsenigo Monguzzo BinagoBeregazzo con Figliaro Villa Guardia Grandate Capiago Intimiano Anzano del Parco Lurate Caccivio Senna Comasco Alzate Brianza Luisago Lambrugo Castelnuovo Bozzente Casnate con Bernate Lurago d'Erba Oltrona di San MametteCassina Rizzardi Bulgarograsso Brenna Fino Mornasco Cucciago Cantù Appiano Gentile Guanzate Inverigo Anno 2010 Vertemate con Minoprio Cadorago Arosio Veniano Figino Serenza Carugo Carimate -

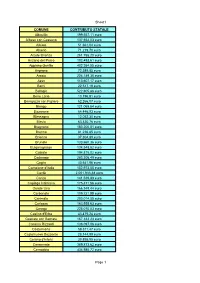

Sheet1 Page 1 COMUNE CONTRIBUTO STATALE Albavilla

Sheet1 COMUNE CONTRIBUTO STATALE Albavilla 199.557,11 euro Albese con Cassano 137.554,03 euro Albiolo 51.661,04 euro Alserio 71.219,70 euro Alzate Brianza 261.755,20 euro Anzano del Parco 102.493,61 euro Appiano Gentile 402.264,55 euro Argegno 72.589,85 euro Arosio 224.189,35 euro Asso 113.607,17 euro Barni 22.517,19 euro Bellagio 522.605,86 euro Bene Lario 10.196,81 euro Beregazzo con Figliaro 62.266,07 euro Binago 121.069,54 euro Bizzarone 64.446,93 euro Blessagno 12.052,30 euro Blevio 63.830,76 euro Bregnano 180.200,01 euro Brenna 81.236,85 euro Brienno 37.304,89 euro Brunate 133.660,36 euro Bulgarograsso 134.548,82 euro Cabiate 194.815,02 euro Cadorago 283.306,49 euro Caglio 40.641,96 euro Campione d'Italia 152.973,55 euro Cantù 2.001.933,48 euro Canzo 141.539,88 euro Capiago Intimiano 175.471,56 euro Carate Urio 166.349,44 euro Carbonate 109.221,55 euro Carimate 200.014,05 euro Carlazzo 163.555,63 euro Carugo 225.070,03 euro Caslino d'Erba 43.479,24 euro Casnate con Bernate 167.333,23 euro Cassina Rizzardi 136.097,06 euro Castelmarte 59.871,47 euro Castelnuovo Bozzente 28.144,99 euro Cerano d'Intelvi 30.895,95 euro Cermenate 389.873,62 euro Cernobbio 434.985,72 euro Page 1 Sheet1 Cirimido 58.764,53 euro Claino con Osteno 26.786,09 euro Colonno 28.744,86 euro Colverde 293.465,27 euro COMO 7.568.232,14 euro Corrido 34.918,63 euro Cremia 44.760,37 euro Cucciago 212.670,60 euro Cusino 17.135,97 euro Dizzasco 24.379,71 euro Domaso 124.815,52 euro Dongo 238.798,33 euro Dosso del Liro 8.016,00 euro Erba 1.180.537,30 euro Eupilio 83.796,41 -

Elenco 233 Comuni 2018

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 28/1999 Distanza dal Fascia di Sigla Comune Cod. ISTAT Confine Elvetico (Km) sconto Prov. 1 CORTENO GOLGI 17063 18,709 B BS 2 ALBIOLO 13005 3,365 A CO 3 ALTA VALLE INTELVI 13253 0 A CO 4 BEREGAZZO CON FIGLIARO 13022 7,482 A CO 5 BINAGO 13023 7,531 A CO 6 BIZZARONE 13024 0 A CO 7 BLESSAGNO 13025 8,644 A CO 8 BLEVIO 13026 7,291 A CO 9 BRUNATE 13032 9,475 A CO 10 BULGAROGRASSO 13034 9,761 A CO 11 CARATE URIO 13044 6,634 A CO 12 CASNATE CON BERNATE 13053 9,78 A CO 13 CASSINA RIZZARDI 13055 9,847 A CO 14 CASTELNUOVO BOZZENTE 13059 9,273 A CO 15 CENTRO VALLE INTELVI 13204 6,515 A CO 16 CERNOBBIO 13065 1,187 A CO 17 CLAINO CON OSTENO 13071 9,266 A CO 18 COLVERDE 13251 0 A CO 19 COMO 13075 0 A CO 20 FALOPPIO 13099 2,941 A CO 21 FINO MORNASCO 13102 9,989 A CO 22 GRANDATE 13110 8,237 A CO 23 LAGLIO 13119 8,884 A CO 24 LAINO 13120 8,202 A CO 25 LIPOMO 13129 8,678 A CO 26 LUISAGO 13135 8,758 A CO 27 LURATE CACCIVIO 13138 8,573 A CO 28 MASLIANICO 13144 0 A CO 29 MOLTRASIO 13152 4,006 A CO 30 MONTANO LUCINO 13154 4,463 A CO 31 OLGIATE COMASCO 13165 3,788 A CO 32 OLTRONA CON SAN MAMETTE 13169 9,44 A CO 33 PONNA 13187 9,335 A CO 34 PORLEZZA 13189 5,007 A CO 35 RODERO 13197 1,542 A CO 36 RONAGO 13199 0 A CO 37 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 13206 3,324 A CO 38 SENNA COMASCO 13212 9,71 A CO 39 SOLBIATE CON CAGNO 13255 4,471 A CO 40 TAVERNERIO 13222 9,22 A CO 41 UGGIATE - TREVANO 13228 1,31 A CO ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R.