Introduction

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The View from Rome

4/26/2019 The View From Rome » 2010 » April http://traditional-building.com/Steve_Semes/?m=201004 Go JAN FEB MAY ⍰ ❎ 51 captures 18 f 18 Feb 2012 - 8 Apr 2016 2011 2012 2013 ▾ About this capture The View From Rome Steven W. Semes Home About Steven W. Semes Our Other Blogs Clem Labine’s Traditional Building Clem Labine’s Period Homes Switcher Archive Archive for April, 2010 Can’t We Just Get Along? New and Old Buildings in Context April 15th, 2010 No comments What is the proper relationship between historical architecture and the production of new buildings and cities? Are architects and preservationists inevitably at odds, or is there a common objective that potentially unites them? Why do we assume that the architecture of the present and the architecture of the past are entirely different things that must be handled by entirely separate sets of experts? It is necessary to examine these questions in the light of a recovered traditional architecture and urbanism. The Louvre, Paris, shows how an architectural ensemble can grow over the course of centuries while maintaining essentially the same style. Within the courtyard, the central pavilion and the right half of the facade were designed by Jacques Lemercier to continue (and, in the case of the bays to the right of the center tower, to precisely imitate) the facade on the left half, built to the design of Pierre Lescot a century earlier. Photo: Steven W. Semes Historically, restoration or completion of old buildings and the design of new buildings were simply different aspects of a single discipline. -

Bulletin Trimestriel 3Ème Trimestre 2014 10.15 Mo

juin 2014 – 3e trimestre 2014 ÉDITORIAL Le Président, Marc FUMAROLI, de l’Académie française la société des amis du louvre Chers Amis du Louvre, a offert au musée À l’occasion de notre Assemblée générale qui s’est tenue à l’Auditorium du Louvre le n Deux dessins de Giovanni Francesco 6 mai dernier, le Président Martinez a fait connaître aux Amis du Louvre venus nombreux Romanelli : L’Enlèvement des Sabines ce jour-là, l’acquisition majeure que nous venons de faire en partenariat avec le Musée et et La Continence de Scipion dont je vous avais déjà parlé à mots couverts dans notre précédent Bulletin. n Nicolas Besnier Il s’agit d’un chef-d’œuvre de l’orfèvrerie parisienne du XVIIIe siècle : deux pots à oille Deux pots à oille du service Walpole datés de 1726 signés de l’orfèvre du Roi Nicolas Besnier (1685-1754). Ils proviennent du service de table du grand homme d’Etat anglais et grand collectionneur, Robert Walpole . Cet achat prestigieux a été fi nancé à parts égales entre le Musée et notre Société pour un montant total de 5,5 millions d’euros. Je remercie Madame Michèle Bimbenet-Privat, conservateur en chef au département des Objets d’art, de nous présenter dans ce Bulletin cette merveille de style de transition Louis XIV-Louis XV et que nous avons souhaité offrir au Musée pour compléter la fête qui se prépare lors de l’ouverture le 6 juin prochain des nouvelles salles des Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe. Les deux pots à oille du service Walpole seront exposés en hommage aux Amis du Louvre dans la Chambre du duc de Chevreuse. -

Fine Arts Paris Wednesday 7 November - Sunday 11 November 2018 Carrousel Du Louvre / Paris

Fine Arts Paris WednesdAy 7 november - sundAy 11 november 2018 CArrousel du louvre / PAris press kit n o s s e t n o m e d y u g n a t www.finearts-paris.com t i d e r c Fine Arts Paris From 7 to 11 november 2018 CArrousel du louvre / PAris Fine Arts Paris From 7 to 11 november 2018 CArrousel du louvre / PAris Hours Tuesday, 6 November 2018 / Preview 3 pm - 10 pm Wednesday, 7 November 2018 / 2 pm - 8 pm Thursday 8 November 2018 / noon - 10 pm Friday 9 November 2018 / noon - 8 pm Saturday 10 November 2018 / noon - 8 pm Sunday 11 November 2018 / noon - 7 pm admission: €15 (catalogue included, as long as stocks last) Half price: students under the age of 26 FINE ARTS PARIS Press oPening Main office tuesdAy 6 november 68, Bd malesherbes, 75008 paris 2 Pm Hélène mouradian: + 33 (0)1 45 22 08 77 Social media claire Dubois and manon Girard: Art Content + 33 (0)1 45 22 61 06 Denise Hermanns contact@finearts-paris.com & Jeanette Gerritsma +31 30 2819 654 Press contacts [email protected] Agence Art & Communication 29, rue de ponthieu, 75008 paris sylvie robaglia: + 33 (0)6 72 59 57 34 [email protected] samantha Bergognon: + 33 (0)6 25 04 62 29 [email protected] charlotte corre: + 33 (0)6 36 66 06 77 [email protected] n o s s e t n o m e d y u g n a t t i d e r c Fine Arts Paris From 7 to 11 november 2018 CArrousel du louvre / PAris "We have chosen the Carrousel du Louvre as the venue for FINE ARTS PARIS because we want the fair to be a major event for both the fine arts and for Paris, and an important date on every collector’s calendar. -

Les Tuileries, Massacrent Les Gardes Suisses, Pillent Le Palais, Contraignant Le Roi À Se Réfugier Auprès De L'assemblée

L’Histoire des Tuileries Le jardin des Tuileries est le jardin royal d’un palais disparu, celui qui a été voulu par Catherine de Médicis et agrandi par les nombreux souverains qui y séjournèrent jusqu’à ce qu’il soit incendié lors de la Commune en 1871. Mais ce jardin est surtout l’un des plus beaux exemples de l’œuvre d’André Le Nôtre, le prince des jardiniers, qui dessina ses bassins, ses terrasses, ses bosquets, l’axe central, et le fer à cheval qui resserre la perspective pour mieux conduire l’œil vers le lointain, façonnant ainsi l’urbanisme de l’Ouest parisien. Dans ce jardin a battu le cœur de notre pays – des fêtes somptueuses de Catherine de Médicis aux parties de chasse de Louis XIII, en passant par les épisodes sanglants qui s’y déroulèrent pendant la Révolution française ou par le gigantesque banquet de maires qui y fut organisé en 1900. L’histoire des Tuileries est intimement liée à l’histoire de France. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_Tuileries L'Histoire des Tuileries en 19 Dates http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2279/a/1/1/tuileries.shtml 1564 Début de la construction du palais des Tuileries Les travaux de la construction du palais des Tuileries sont entrepris, sous la direction de l’architecte Philibert de l’Orme. Le palais est destiné à la régente de France, Catherine de Médicis, qui a acheté un terrain abritant des fabriques de tuiles. 1662 7 février Inauguration de la Salle des Machines La Salle des Machines du palais des Tuileries est inaugurée. -

WHAT Architect WHERE Notes Arrondissement 1: Louvre Built in 1632 As a Masterpiece of Late Gothic Architecture

WHAT Architect WHERE Notes Arrondissement 1: Louvre Built in 1632 as a masterpiece of late Gothic architecture. The church’s reputation was strong enough of the time for it to be chosen as the location for a young Louis XIV to receive communion. Mozart also Church of Saint 2 Impasse Saint- chose the sanctuary as the location for his mother’s funeral. Among ** Unknown Eustace Eustache those baptised here as children were Richelieu, Jeanne-Antoinette Poisson, future Madame de Pompadour and Molière, who was also married here in the 17th century. Amazing façade. Mon-Fri (9.30am-7pm), Sat-Sun (9am-7pm) Japanese architect Tadao Ando has revealed his plans to convert Paris' Bourse de Commerce building into a museum that will host one of the world's largest contemporary art collections. Ando was commissioned to create the gallery within the heritage-listed building by French Bourse de Commerce ***** Tadao Ando businessman François Pinault, who will use the space to host his / Collection Pinault collection of contemporary artworks known as the Pinault Collection. A new 300-seat auditorium and foyer will be set beneath the main gallery. The entire cylinder will be encased by nine-metre-tall concrete walls and will span 30 metres in diameter. Opening soon The Jardin du Palais Royal is a perfect spot to sit, contemplate and picnic between boxed hedges, or shop in the trio of beautiful arcades that frame the garden: the Galerie de Valois (east), Galerie de Montpensier (west) and Galerie Beaujolais (north). However, it's the southern end of the complex, polka-dotted with sculptor Daniel Buren's Domaine National du ***** 8 Rue de Montpensier 260 black-and-white striped columns, that has become the garden's Palais-Royal signature feature. -

The Story of Architecture

A/ft CORNELL UNIVERSITY LIBRARY FINE ARTS LIBRARY CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 924 062 545 193 Production Note Cornell University Library pro- duced this volume to replace the irreparably deteriorated original. It was scanned using Xerox soft- ware and equipment at 600 dots per inch resolution and com- pressed prior to storage using CCITT Group 4 compression. The digital data were used to create Cornell's replacement volume on paper that meets the ANSI Stand- ard Z39. 48-1984. The production of this volume was supported in part by the Commission on Pres- ervation and Access and the Xerox Corporation. Digital file copy- right by Cornell University Library 1992. Cornell University Library The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/cletails/cu31924062545193 o o I I < y 5 o < A. O u < 3 w s H > ua: S O Q J H HE STORY OF ARCHITECTURE: AN OUTLINE OF THE STYLES IN T ALL COUNTRIES • « « * BY CHARLES THOMPSON MATHEWS, M. A. FELLOW OF THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS AUTHOR OF THE RENAISSANCE UNDER THE VALOIS NEW YORK D. APPLETON AND COMPANY 1896 Copyright, 1896, By D. APPLETON AND COMPANY. INTRODUCTORY. Architecture, like philosophy, dates from the morning of the mind's history. Primitive man found Nature beautiful to look at, wet and uncomfortable to live in; a shelter became the first desideratum; and hence arose " the most useful of the fine arts, and the finest of the useful arts." Its history, however, does not begin until the thought of beauty had insinuated itself into the mind of the builder. -

Architecture: the Museum As Muse Museum Education Program for Grades 6-12

Architecture: The Museum as Muse Museum Education Program for Grades 6-12 Program Outline & Volunteer Resource Package Single Visit Program Option : 2 HOURS Contents of Resource Package Contents Page Program Development & Description 1 Learning Objectives for Students & Preparation Guidelines 2 One Page Program Outline 3 Powerpoint Presentation Overview 4 - 24 Glossary – Architectural Terms 24 - 27 Multimedia Resource Lists (Potential Research Activities) 27 - 31 Field Journal Sample 32 - 34 Glossary – Descriptive Words Program Development This programme was conceived in conjunction with the MOA Renewal project which expanded the Museum galleries, storages and research areas. The excitement that developed during this process of planning for these expanded spaces created a renewed enthusiasm for the architecture of Arthur Erickson and the landscape architecture of Cornelia Oberlander. Over three years the programme was developed with the assistance of teacher specialists, Jane Kinegal, Cambie Secondary School and Russ Timothy Evans, Tupper Secondary School. This programme was developed under the direction of Jill Baird, Curator of Education & Public Programmes, with Danielle Mackenzie, Public Programs & Education Intern 2008/09, Jennifer Robinson, Public Programs & Education Intern 2009/10, Vivienne Tutlewski, Public Programs & Education Intern 2010/2011, Katherine Power, Public Programs & Education Workstudy 2010/11, and Maureen Richardson, Education Volunteer Associate, who were all were key contributors to the research, development and implementation of the programme. Program Description Architecture: The Museum as Muse, Grades 6 - 12 MOA is internationally recognized for its collection of world arts and culture, but it is also famous for its unique architectural setting. This program includes a hands-on phenomenological (sensory) activity, an interior and exterior exploration of the museum, a stunning visual presentation on international museum architecture, and a 30 minute drawing activity where students can begin to design their own museum. -

Conseil D'administration Musée Du Louvre-Lens Vendredi 6 Décembre 2019 Compte Rendu De La Réunion

Conseil d’administration Musée du Louvre-Lens Vendredi 6 décembre 2019 Compte rendu de la réunion Ordre du jour I. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 11 octobre 2019 6 II. Rapports pour information 6 II. 1. Présentation de l’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » - septembre 2020- janvier 2021 6 II. 2. Présentation de l’exposition « Design » - mai 2020-septembre 2020 20 III. Délibérations 24 III. 1. Budget Primitif 2020 24 III. 2. Durées d’amortissement - Modification 26 III. 3. Décision modificative n° 2 26 III. 4. Prise en charge du déficit - Cafétéria 27 III. 5. Tableau des effectifs - Modification 27 III. 6. Recrutement de personnels en contrat d’apprentissage 27 III. 7. Convention de mise à disposition de personnel pour la réalisation de missions d’assistance, de conseil et d’inspection en santé et sécurité au travail 28 III. 8. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais 28 III. 10. Grille tarifaire – Modification 29 III. 11. Vente d’ouvrage - Autorisation 29 III. 12. Carte « Mécènes » - Création 29 IV. Etat des conventions 30 V. Questions diverses 30 Etaient présents : Sabine BANACH-FINEZ, Conseillère régionale Hauts-de-France Aurore COLSON, Conseillère régionale Hauts-de-France Hélène CORRE, Adjointe à la culture, Ville de Lens Laure DALON, Personnalité qualifiée Benoît DE SAINT CHAMAS, Directeur de cabinet du Président-Directeur du musée du Louvre Karine DESOMBRE, Représentante du personnel du musée -

Renaissance Walking Tour 4

King François I, France’s “Renaissance Prince”, and his Italian-born daughter-in- law Catherine de Medici, dominated 16th-century France both politically and architecturally. François I had his hand in buildings of every kind from the Louvre palace, to the huge church of Saint-Eustache, to the Paris city hall, the Hôtel de Ville. You’ll visit these sites on this tour. Catherine de Medici shared her father-in-law’s passion for building, although almost none of her construction projects survived. But you can and will visit the Colonne de l’Horoscope, a strange remnant of what was once Catherine’s grand Renaissance palace just to the west of Les Halles market. From there, the walk takes you through the bustling Les Halles quarter, stopping to admire the elegant Renaissance-style Fontaine des Innocents and the beautifully restored Tour Saint-Jacques. The walk ends in the trendy Marais, where three Renaissance style mansions can still be admired today. Start: Louvre (Métro: Palais-Royal/Musée du Louvre) Finish: Hôtel Carnavalet/ Musée de l’Histoire de Paris (Métro: Saint-Paul) Distance: 3 miles Time: 3 - 3.5 hours Best Days: Tuesday - Sunday Copyright © Ann Branston 2011 HISTORY Religious wars dominated the age of Catherine de Medici and her three Politics and Economics sons. As the Protestant reformation spread in France, animosities and hostilities between Protestants and Catholics grew, spurred on by old family The sixteenth century was a tumultuous time in France. The country was nearly feuds and ongoing political struggles. In 1562, the Huguenots (as French bankrupted by wars in Italy and torn apart repeatedly by internal political intrigue Protestants were called) initiated the first of eight religious civil wars. -

Domaine National Du Palais Royal -Bury Fountain

LOCATIONS N°49914 updated: 05/28/2020 Domaine National du Palais Royal -Bury fountain 75001 Paris France Contact the commission Film Paris Region, Ile-de-France Film Commission | +33 (0)1 75 62 58 07 Credits: www.l'artnouveau.com Credits: Commission du Film d'Ile-de-France Caption: Caption: Credits: Commission du Film d'Ile-de-France Credits: Commission du Film d'Ile-de-France Caption: Caption: Credits: Commission du Film d'Ile-de-France Caption: LOCATION TYPE CATEGORIES YARD Fountain ENVIRONMENT City GENERAL PRESENTATION LOCATION CONDITION TYPE Well maintained LOCATION HISTORY After the wall Charles V had built around Paris was torn down, Cardinal de Richelieu asked Jacques Lemercier to construct a monumental palace with a large garden near the Louvre (1634). For a long time, the palace was called the Palais Cardinal, before becoming what it is today: the Palais Royal. The prelate gave the house to the crown in 1636, and it was the residence of the Orléans family from 1661 and even became a center of power during the Regency. The main wing, which faces the Louvre, was finished and remodeled by Contant d’Ivry in the 18th century, then by Fontaine in the 19th century. The theater, today the seat of the Théâtre français, burned down on several occasions and was rebuilt in 1791. At the end of the 18th century, Louis-Philippe d’Orléans (the future Philippe-Egalité) needed money and launched a major real estate development project in 1780. He commissioned Victor Louis to build apartment buildings with identical facades around the three sides of the garden. -

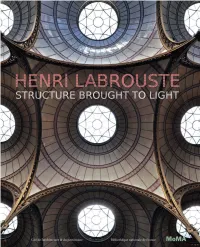

Henri Labrouste: Structure Brought to Light Is the Condensed Result of Several Years of Research, Goers Are Plunged

HENRI LABROUSTE STRUCTURE BROUGHT TO LIGHT With essays by Martin Bressani, Marc Grignon, Marie-Hélène de La Mure, Neil Levine, Bertrand Lemoine, Sigrid de Jong, David Van Zanten, and Gérard Uniack The Museum of Modern Art, New York In association with the Cité de l’architecture & du patrimoine et the Bibliothèque nationale de France, with the special participation of the Académie d’architecture and the Bibliothèque Sainte-Geneviève. This exhibition, the first the Cité de l’Architecture et du Patrimoine has devoted to Since its foundation eighty years ago, MoMA’s Department of Architecture (today the a nineteenth-century architect, is part of a larger series of monographs dedicated Department of Architecture and Design) has shared the Museum’s linked missions of to renowned architects, from Jacques Androuet du Cerceau to Claude Parent and showcasing cutting-edge artistic work in all media and exploring the longer prehistory of Christian de Portzamparc. the artistic present. In 1932, for instance, no sooner had Philip Johnson, Henry-Russell Presenting Henri Labrouste at the Cité de l’Architecture et du Patrimoine carries with Hitchcock, and Alfred H. Barr, Jr., installed the Department’s legendary inaugural show, it its very own significance, given that his name and ideas crossed paths with our insti- Modern Architecture: International Exhibition, than plans were afoot for a show the following tution’s history, and his works are a testament to the values he defended. In 1858, he year on the commercial architecture of late-nineteenth-century Chicago, intended as the even sketched out a plan for reconstructing the Ecole Polytechnique on Chaillot hill, first in a series of shows tracing key episodes in the development of modern architecture though it would never be followed through. -

Rapport D'activité 2017 Musées D'orsay Et De L'orangerie

Rapport d’activité 2017 Musées d’Orsay et de l’Orangerie Rapport d’activité 2017 Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie Sommaire Partie 1 Partie 3 La politique scientifique Le rayonnement 49 et culturelle 7 L’EPMO en région 51 La vie des collections 9 Les partenariats privilégiés 51 Les acquisitions 9 Les expositions en région 51 Les inventaires 10 Un rayonnement international 51 Le récolement 10 Les prêts et emprunts étrangers 51 Les prêts et dépôts 10 Les expositions internationales « hors les murs » 52 La conservation préventive La communication 52 et la restauration 17 La presse 52 Le cabinet d’arts graphiques Les réseaux sociaux 55 et de photographies 18 La publicité et les partenaires médias 55 Les accrochages 18 Les relations publiques 56 La recherche 21 Le mécénat 56 Bibliothèques et documentations 21 Soutien à l’Établissement 56 Les activités de recherche 23 Soutien aux expositions 61 Les colloques 24 Évènements et relations publiques 61 Les expositions 24 Les sociétés d’amis 61 L’offre culturelle 32 La SAMO 61 L’auditorium 32 Les AFMO 62 Les soirées exceptionnelles et les grands évènements 37 Les productions 38 Partie 4 La gestion et le développement 63 Partie 2 Les agents des musées d’Orsay La politique des publics 39 et de l’Orangerie 65 Les effectifs et les mouvements 65 L’accueil des publics 41 Une politique active de formation 65 L’accueil 41 Le pilotage économique et financier 65 Les services annexes 41 L’exécution 2017 65 Connaissance et fidélisation 41 Les dispositifs de performance budgétaire, L’expérience