L'ouvrage D'oberroedern Ce Qui Devait Être, Ce Qui Reste

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Zones PTZ 2017

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

BULLETIN COMMUNAL - Juillet 2014 - N° 26 Le Mot Du Maire Vie Communale

BULLETIN COMMUNAL - Juillet 2014 - n° 26 Le mot du maire Vie communale C hers concitoyens, élus Une nouvelle page blanche s’offre à Vos nouveaux nous. Il nous appartient désormais de l’écrire avec enthousiasme, fi erté et Le 23 mars dernier, une nouvelle équipe a été désignée pour prendre en charge la détermination. gestion de la commune jusqu’en 2020. Nous vous présentons vos élus, leurs réparti- tions et leurs fonctions dans les différentes commissions. Vous m’avez réélu maire de notre com- mune pour un nouveau mandat et je continuerai mon engagement avec beau- coup d’humilité, préparé aux respon- sabilités que ma fonction implique. Je suis conscient de l’ampleur de la tâche à poursuivre et de mes devoirs vis-à-vis de notre commune qui m’a fait confi ance. Au-delà du maire, vous avez également élu une liste. J’adresse donc mes remer- ciements aux électrices et aux électeurs qui nous ont confi é la mission de les représenter durant les six prochaines années. C’est pour nous, élus, un socle de confi ance et de légitimité. Bien sûr, je n’oublie pas tous ceux qui avaient fait un autre choix. La démocratie a pu s’ex- Adrien Weiss primer dans le respect et la tolérance, Maire quelles que soient nos opinions. Président de la commission communale des Finances, du Centre Communal d’Action Sociale, de la com- Je voudrais remercier mes compa- mission communale consultative de la Chasse et du Conseil d’administration EHPAD « Les Aulnes ». Membre du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, des commissions : Scolaire – gnons de liste pour la confi ance et groupe scolaire, Sécurité et Santé publiques, Bâtiments, Agriculture, Urbanisme et Communication. -

Communes Concernées Par L

Annexes Annexe 1 : Communes concernées par l ’allongement des périodes d’ interdiction d’épandage pour les fertilisants de type II et III sur maïs précédés ou non par une CIPAN ou une culture dérobée et sur prairies implantées depuis plus de six mois Annexe 2a : Communes concernées par le couloir de migration et d’hivernage des grues cendrées Annexe 2b : Communes soumises à un fort risque d’érosion Annexe 3 : Méthode de calcul du bilan azoté post-récolte Annexe 4 : Modèle de déclaration à l’administration de la non couverture des sols Annexe 5 : Modèle de demande à l’administration de dérogation à l’obligation de maintien en place des prairies naturelles et des surfaces non exploitées en terres arables (arbustes, arbres, haies et zones boisées) existantes dans la zone vulnérable et situées à moins de 10 m des cours d’eau - Pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Annexe 6 : Modèle de demande à l’administration de dérogation à l’interdiction de drainage en zone humide - Pour les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne Annexe 7 : Zones d’Actions Renforcées Annexe 8 : Zones Vulnérables Renforcées Annexe 9 : Indicateurs de suivi et d’évaluation 9 Annexe 2b: Communes soumises à un fort risque d’érosion (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) 23 Département du Bas-Rhin : 119 communes • ACHENHEIM • MAENNOLSHEIM • ALTECKENDORF • MARLENHEIM • ASCHBACH • MINVERSHEIM • AVOLSHEIM • MITTELHAUSBERGEN • BATZENDORF • MITTELHAUSEN • BERGBIETEN • MITTELSCHAEFFOLSHEIM • BERNOLSHEIM • MOMMENHEIM • BERSTETT • MORSCHWILLER -

Personnel Administratif, 1800-1870 Page 1 Sur 71

Sous-série 1 M – Personnel administratif, 1800-1870 I. PERSONNEL ADMINISTRATIF Sommaire Préfets et secrétaires généraux………………………………………………………. 1 M 1-7 Sous-préfets…………………………………………………………………..………. 1 M 8-15 Conseillers de préfecture…………………...………………………………………... 1 M 16-20 Conseillers généraux ………..……………………….………………………………. 1 M 21-31 Conseillers d’arrondissement………..……………………………………………… 1 M 32-45 Maires et adjoints, conseillers municipaux…………………………………………. 1 M 46-334 Bureaux de la préfecture. Fonctionnaires administratifs…………………………. 1 M 335-346 ___________________________________________________________________________ Préfets et secrétaires généraux 1 M 1-5 Préfets. Décrets de nomination, procès-verbaux d'installation, proclamations, etc. An VIII-1865 1 Consulat et Empire : Laumond (décret de ventôse an VIII) ; Shee, conseiller d'Etat (4 vendémiaire an XI) ; baron Lezay- Marnésia, préfet de Rhin-et-Moselle (19 février 1810). 2 Restauration : comte de Kergariou, préfet d'Indre-et-Loire (13 octobre 1814) ; baron Jean de Bry (22 mars 1815) ; comte de Bouthillier, préfet de la Meurthe (12 août 1815) ; vicomte de Cazes (24 février 1819) ; baron Malouet, préfet de la Seine- Inférieure (19 juillet 1820) ; marquis de Vaulchier, préfet de Saône-et-Loire (23 mars 1822) ; Esmangart, préfet de la Manche (7 avril 1824) ; comte de Murat, préfet du Nord (3 mars 1828) 1. 3 Monarchie de Juillet : baron Nau de Champlouis, préfet de la Côte d'Or (30 août 1 Le comte de Murat ne fut pas installé, Esmangart, qu'il devait remplacer, ayant demandé et obtenu d'être maintenu préfet du Bas-Rhin. Page 1 sur 71 Sous-série 1 M – Personnel administratif, 1800-1870 1830) ; Choppin d'Arnouville, préfet du Doubs (30 septembre 1831) ; Sers, préfet de la Loire (23 juillet 1837). -

HATTENCONSISTOIRE Éditorial Le Mot De Bas-Rhinoise

LE NOUVEAU MESSAGER • MARS-AVRIL 2018 VOTREHATTENCONSISTOIRE Éditorial Le mot de bas-rhinoise. Pendant dix ans, j’ai été en poste à Weiterswiller, dans l’inspection de Marion Eyermann, Bouxwiller. Après la naissance de notre VIE CONSISTORIALE Secrétariat pour le Consistoire de Hatten troisième enfant, j’ai été pendant trois ans votre nouvelle pasteur Jacqueline Stell en congé parental et nous avons résidé à 23 rue de la Haute Vienne • 67470 Niederroedern Merkwiller. Depuis 2004, je suis en poste 03 88 86 51 98 à Steinseltz. J’ai 53 ans et suis maman [email protected] de trois enfants (Simon 23 ans, Fanny www.protestant-consistoire-hatten.fr 18 ans et Matthieu 16 ans). Aujourd’hui, je saisis cette chance de pouvoir repenser Culte d’installation mon ministère pastoral non plus en terme de Marie Louise Rempp, de « une paroisse, un pasteur » mais aumônier territorial dans une dynamique sectorielle. Je serai amenée à « rayonner » bien au-delà de notre lieu d’habitation et je m’en réjouis Photos ©DRPhotos car cela donne une dimension nouvelle et Chers paroissiens, plus large du vivre ensemble en Église en À l’heure où j’écris ces lignes, nous ce début du XXIe siècle. Laïcs et pasteurs, sommes en train de remplir nos cartons… ensemble nous allons réfléchir à des projets communs aux différentes paroisses Rangement, tri, emballage, premiers Marie Louise Rempp, au centre de la photo. ©DR contacts avec les acteurs du consistoire de du secteur tout en gardant comme À l’occasion de ce culte, nous avons Hatten et en particulier du secteur Hatten mission première l’annonce de l’Évangile. -

Bas-Rhin Kieffer Contents

BAS-RHIN KIEFFER Soufflenheim Genealogy Research and History www.soufflenheimgenealogy.com Various Kieffer records from 1603-1848, primarily from the 17th century, from communities in Bas-Rhin other than Soufflenheim, including over 400 notary and church records. Alsace, Lucien Haffen CONTENTS Bas-Rhin Kieffer ............................................................................................................................................ 1 Early Soufflenheim Kieffer ............................................................................................................................. 3 Hans Kieffer Family ................................................................................................................................... 4 Paul Kieffer Family .................................................................................................................................... 4 Bas-Rhin Kieffer Records .............................................................................................................................. 5 Batzendorf ................................................................................................................................................. 5 Beinheim .................................................................................................................................................... 5 Biltzheim .................................................................................................................................................... 6 Bischwiller -

Mise En Page:3

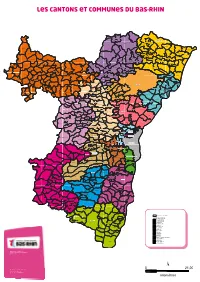

Les cantons et communes du Bas-Rhin WINGENWINGEN NIEDERSTEINBACHNIEDERSTEINBACH SILTZHEIM OBERSTEINBACHOBERSTEINBACH OBERSTEINBACHOBERSTEINBACH WISSEMBOURGWISSEMBOURG ROTTROTT CLIMBACHCLIMBACH CLIMBACHCLIMBACH OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURGOBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG LEMBACHLEMBACHLEMBACH STEINSELTZSTEINSELTZ CLEEBOURGCLEEBOURG DAMBACHDAMBACH SCHLEITHALSCHLEITHAL RIEDSELTZRIEDSELTZ SCHLEITHALSCHLEITHAL HERBITZHEIM SALMBACHSALMBACH SCHEIBENHARDSCHEIBENHARD DRACHENBRONN-BIRLENBACHDRACHENBRONN-BIRLENBACH SCHEIBENHARDSCHEIBENHARD WINDSTEINWINDSTEIN NIEDERLAUTERBACHNIEDERLAUTERBACH LAUTERBOURGLAUTERBOURGLAUTERBOURG INGOLSHEIMINGOLSHEIMINGOLSHEIM SEEBACHSEEBACH KEFFENACHKEFFENACH LOBSANNLOBSANNLOBSANN OERMINGEN LANGENSOULTZBACHLANGENSOULTZBACHLANGENSOULTZBACH LOBSANNLOBSANNLOBSANN SIEGENSIEGEN NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURGNEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG HUNSPACHHUNSPACH MEMMELSHOFFENMEMMELSHOFFEN DEHLINGEN NIEDERBRONN-LES-BAINSNIEDERBRONN-LES-BAINS GOERSDORFGOERSDORF NIEDERBRONN-LES-BAINSNIEDERBRONN-LES-BAINS LAMPERTSLOCHLAMPERTSLOCHLAMPERTSLOCH OBERLAUTERBACHOBERLAUTERBACH LAMPERTSLOCHLAMPERTSLOCHLAMPERTSLOCH SCHOENENBOURGSCHOENENBOURG OBERLAUTERBACHOBERLAUTERBACH MOTHERNMOTHERN RETSCHWILLERRETSCHWILLER ASCHBACHASCHBACH TRIMBACHTRIMBACH BUTTEN TRIMBACHTRIMBACH WINTZENBACHWINTZENBACH CROETTWILLERCROETTWILLER PREUSCHDORFPREUSCHDORF CROETTWILLERCROETTWILLER KESKASTEL KUTZENHAUSENKUTZENHAUSEN VOELLERDINGEN EBERBACH-SELTZEBERBACH-SELTZ WOERTHWOERTH HOFFENHOFFEN OBERROEDERNOBERROEDERN DIEFFENBACH-LES-WOERTHDIEFFENBACH-LES-WOERTH SOULTZ-SOUS-FORETSSOULTZ-SOUS-FORETS -

Soufflenheim Kieffer

SOUFFLENHEIM KIEFFER Soufflenheim Genealogy Research and History www.soufflenheimgenealogy.com Various Kieffer church and civil records in Soufflenheim from 1764 to 1848, including all death records from 1793 to April of 1806. Plus, numerous Kieffer records from communities in Bas-Rhin other than Soufflenheim. Found in the Haguenau Notaries 6E16, the Roeschwoog Notaries 6E33, and in various church records. Alsatian House, Jacques Gachot CONTENTS Soufflenheim Kieffer ...................................................................................................................................... 1 Baptism Records ....................................................................................................................................... 3 Marriage Records .................................................................................................................................... 12 Burial Records ......................................................................................................................................... 13 Death Records ......................................................................................................................................... 13 Noel - Not Aehringer ................................................................................................................................ 19 Bas-Rhin Kieffer .......................................................................................................................................... 20 Batzendorf .............................................................................................................................................. -

NIEDERROEDERN Commune De

Ateliers culinaires Pâques 2015 Commune de Les plaisirs de la table occupent une place de choix. Grâce aux démonstrations de chef, vous pourrez composer des menus festifs de Pâques. Les gourmets apprécieront l’originalité de NIEDERROEDERN l’art culinaire. S’Rederer Blädel Février 2015 – N°11 Au programme : Le 16 mars 2015 à 18h30, à l’Auberge de la Forêt à Seltz Atelier gastronomique participatif proposé par Jean-Louis WERLEN « Le canon de filet d’agneau en croûte printanière et sa bouquetière du Maraîcher ». Participation financière : 36€ Le 17 mars 2015 à 18h, au restaurant A l’Agneau à Seltz Atelier culinaire participatif proposé par Jacky BLETZACKER « Filet de sandre sur fondue de poireaux, pomme de terre ratte, crème au fromage blanc en cuisson cocotte ». Participation financière : 31€ Le 18 mars 2015 à 16h, au Restaurant au Vieux Moulin à Lauterbourg Atelier culinaire participatif proposé par Eric LAGHI « Médaillons de sole et St Jacques » suivi qu’une dégustation avec un accord met et vin Ce 7 février, on a tout fait pour présenté par une sommelière ». Participation financière : 36€ chasser le froid et la grisaille de Le 23 mars 2015 à 18h30, à l’Auberge de la Forêt à Seltz Atelier culinaire proposé par Jean-Lous WERLEN l’hiver à Niederroedern lors du dîner « La farandole de sphères, brunoises de fruits rafraîchies au marasquin ». Participation dansant organisé par les associations financière : 36€ du village pour carnaval. Les Le 25 mars 2015 à 18h, au restaurant à l’Agneau à Seltz costumes hauts en couleurs, les Atelier culinaire proposé par Jacky BLETZACKER masques et maquillages ont placé la « Un macaron géant aux fraises, sorbet groseille réduction à la menthe ». -

Reseau-67---Plan-General.Pdf

Plan des lignes interurbaines LÉGENDELÉGENDE Ligne régulière Desserte à certaines heures du Réseau 67 www.bas-rhin.fr Pôle d'échanges Voie ferrée ZONE C Limite des zones tarifaires Edition septembre 2009 Limite du Département Bac rhénan Château de Fleckenstein Neudoerfel Wissembourg 312 313 314 317 Wingen Climbach 316 317 Winden - Neustadt Landau ZA Sarreguemines 317 Saarbrücken ZONE A Lembach Pfaffenbronn Col du Pfaffenschlick Four Riedseltz Schleithal Wörth à Chaux Geitershof Karlsruhe Scheibenhard Lauterbourg Liebfrauenthal 314 Bitche Ingolsheim Salmbach Niederlauterbach 316 Seebach ZONE B Port Langensoultzbach Hunspach Niederbronn-les-Bains Goersdorf Soultz-sous 312 313 Mitschdorf Kutzenhausen 316 319 Forêts Aschbach Oberkutzenhausen 311 Domfessel Lorentzen Preuschdorf Froeschwiller Merkwiller- Hoffen Oberroedern Stundwiller Weislingen Oberbronn 310 311 316 Pechelbronn Schaffhouse 402 Waldhambach Reichshoffen Leiterswiller Karlsruhe Sarre-Union 401 402 402 Woerth Buhl Niederroedern près Seltz Bissert 402 410 Offwiller Zinswiller Schwabwiller Diemeringen Gunstett 304 304 312 Betschdorf Hatten Harskirchen Didiland Ligne en projet (ouverture 2010) Mackwiller Morbronn Baden-Baden les Bains Surbourg Rittershoffen Seltz 330 Rothbach 309 309 313 330 Hegeney Biblisheim Kesseldorf Bischholtz Gumbrechtshoffen Offenburg Uhrwiller Durrenbach ZONE A Adamswiller Hinterfeld Windhof 319 Mulhausen Engwiller Walbourg Beinheim Durstel Kindwiller ZA Sauer ZONE B Berg-Wolsthof Ingwiller Niefern 330 319 403 Bitschhoffen Le Rhin ZONE A Berg-Bellevue Bettwiller -

Communiqué De Presse

Communiqué de presse Strasbourg, Le 28 février 2020 Élections municipales 2020 : état des candidatures enregistrées pour le 1er tour Dans le Bas-Rhin, le dépôt des déclarations de candidatures aux élections municipales pour le 1er tour de scrutin a été clôturé le jeudi 27 février 2020 à 18h. Les états des candidatures sont désormais disponibles en ligne à l’adresse : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections-Elus/Elections-municipales- et-communautaires-des-15-et-22-mars-2020 Dans les 194 communes de 1000 habitants et plus ou un scrutin de liste est organisé : • parmi les 142 communes avec liste sans nuances (-3500 habitants) - 78 ont 1 liste - 59 ont 2 listes - 05 ont 3 listes • parmi les 52 communes avec listes avec nuances (+ 3500 habitants) : - 15 ont 1 liste - 01 a 5 listes - 17 ont 2 listes - 01 a 6 listes - 14 ont 3 listes - 01 a 11 listes - 03 ont 4 listes Comparatif 2020/2014 : 2020 2014 Nombre de listes dans les communes de 1000 habitants et plus 336 348 Nombre de candidats dans les communes de 1000 habitants et 8254 8232 plus Nombre de candidats dans les communes de moins de 1000 4968 5407 habitants Nombre total de candidats dans le département du Bas-Rhin 13222 13639 Service de la communication interministérielle Mail : [email protected] Tél. : 03 88 21 68 77 Twitter : @Prefet67 Facebook : @PrefetGrandEstBasRhin Le candidat le plus âgé a 96 ans et les plus jeunes 18 ans. L’âge moyen est de 47 ans (49 ans en 2014). Aucun candidat ne s’est déclaré pour les communes d’Altenheim et d’Ettendorf. -

Rapport De Présentation Partie 2

Le tissu urbain : forme, qualité, emprise, desserte Formes multiples : centre ancien (maisons cossues, à colombages...) pavillons (des années 1960 aux années 2010), cités ouvrières, collectifs… Le tissu urbain est souvent densement bâti au centre (noyau ancien, cités ouvrières, collectifs) et se relâche en périphérie / en entrées de ville (majorité des pavillons). L’urbanisation récente offre un paysage d’autant plus contrasté que les centres anciens sont homogènes : formes, couleurs, matériaux (bois…), positionnement par rapport aux voies, Etc. La délimitation de l’espace privé/public est à traiter avec soin. Aujourd’hui elle est très variable : mur, haies hautes, aucune délimitation, grillage et/ou muret…). La communication visuelle est alors toute relative. 167 PLU intercommunale du HATTGAU •• Rapport de présentation •• Atelier [ inSitu] • Oréade-Brèche •• 21 octobre 2015 L’alignement des maisons à la rue, le retrait faible entre bâti et voie publique joue un rôle dans ce que l’on peut appeler " l’effet rue ". La route se transforme en rue, en un espace plus convivial où la place du piéton peut être affirmée. Dans le lotissement, la préoccupation première est celle de la disposition de pavillons sur un terrain à partir d’une voie nouvelle et non l’espace public. La desserte va organiser les parcelles, l’implantation du bâti et donc le tissu urbain dans ces quartiers. Le SCoTAN et l’extension du bâti : "Compacité, densification des tissus urbains existants, économie d’espaces, réseaux viaires en continuité et prolongation du réseau viaire existant, impasses limitées au maximum, extensions en cohérence et en continuité avec la structure urbaine dont elles dépendent ".