Colette Et « L'argus De La Presse »

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COLETTE, Une Artiste En Liberté (1873-1954) Colette, À Son Époque, Est Jugée Comme Une Femme Scandaleuse

COLETTE, une artiste en liberté (1873-1954) Colette, à son époque, est jugée comme une femme scandaleuse. Dans les « Aventures de Claudine » son héroïne, Claudine, à laquelle elle prête de nombreux traits, apparaît comme une fille délurée et insolente. Sur scène, Colette s’exhibe nue et fait scandale. Colette Ce n’est pas une agitatrice : elle n’est ni dans la revendication ni dans le militantisme. Ce n’est pas une féministe. Femme amoureuse, elle a vécu des histoires passionnelles avec les hommes comme avec les femmes. Sa maison natale 1 - Les années d’enfance Sidonie Gabrielle Colette est née dans le village de Saint- Sauveur-en-Puisaye dans l’Yonne, aux confins de la Bourgogne qu’elle célébrera dans ses livres comme dans La maison de Claudine (1922) et dans Sido (1930). Elle évoque ce village où Ses parents elle a vécu une enfance heureuse. Colette adore la nature en Bourgogne comme en Provence où elle s’achètera une maison, à Saint-Tropez avant l’invasion des touristes, et en Bretagne, à Saint-Coulomb. Ses parents sont Sidonie Landoy (1835-1912) et Jules Joseph Colette dans son jardin Colette (1829-1905). C’est un second mariage pour son père. Celui-ci est un saint-cyrien qui a perdu une jambe dans le conflit avec les Italiens. Il est percepteur. Colette, dernière enfant de la fratrie a une demi-sœur qu’elle n’apprécie guère et deux demi-frères qu’elle préfère. Sa mère appelée Sido sera l’initiatrice de Colette. Colette écrira un livre intitulé Sido (1930). Colette adolescente, n’est ni romanesque ni révoltée. -

Viewed One of the First “Films Parlants” in 1930 in London

FROM GOLDEN AGE TO SILVER SCREEN: FRENCH MUSIC-HALL CINEMA FROM 1930-1950 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Rebecca H. Bias, M.A. * * * * * The Ohio State University 2005 Dissertation Committee: Approved by Professor Judith Mayne, Advisor Professor Diane Birckbichler _________________________ Advisor Professor Charles D. Minahen Graduate Program in French and Italian Copyright by Rebecca H. Bias 2005 ABSTRACT This dissertation examines French music-hall cinema from 1930-1950. The term “music-hall cinema” applies to films that contain any or all of the following: music-hall performers, venues, mise en scène, revues, and music- hall songs or repertoire. The cinema industry in France owes a great debt to the music-hall industry, as the first short films near the turn of the century were actually shown as music-hall acts in popular halls. Nonetheless, the ultimate demise of the music hall was in part due to the growing popularity of cinema. Through close readings of individual films, the dynamics of music-hall films will be related to the relevant historical and cultural notions of the period. The music-hall motif will be examined on its own terms, but also in relation to the context or genre that underlies each particular film. The music-hall motif in films relies overwhelmingly on female performers and relevant feminist film theory of the 1970s will help support the analysis of female performance, exhibition, and relevant questions of spectatorship. Music-hall cinema is an important motif in French film, and the female performer serves as the prominent foundation in these films. -

A Survey of the Study in Relation to Her Life and Work

Wilfrid Laurier University Scholars Commons @ Laurier Theses and Dissertations (Comprehensive) 1968 Colette’s Study of Love: A Survey of the Study in Relation to Her Life and Work Arthur LeBlanc Wilfrid Laurier University Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/etd Part of the French and Francophone Literature Commons Recommended Citation LeBlanc, Arthur, "Colette’s Study of Love: A Survey of the Study in Relation to Her Life and Work" (1968). Theses and Dissertations (Comprehensive). 1135. https://scholars.wlu.ca/etd/1135 This Thesis is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations (Comprehensive) by an authorized administrator of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. / ' COLETTE'S STUDY OF LOVE A Survey of the Study in Relation To Her Life and Work by Arthur LeBlano B.A. A Thesis n„ submitted in conformity with the requirements for the degree of Master of Arts in Waterloo Lutheran University 1968 Prcpcri> J» the Library Wataloa 'Jru.ersliy College UMI Number: EC56479 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent on the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI EC56479 Copyright 2012 by ProQuest LLC. All rights reserved. This edition of the work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. -

Colette. Autobiographie Tirée Des Œuvres De Colette

COLETTE Colette Autobiographie tirée des œuvres de Colette par Robert Phelps FAYARD Ouvrages publiés par Fayard: Chambre d'hôtel Chéri Mitsou La paix chez les bêtes Julie de Carneilhan Le képi Journal à rebours Les heures longues La vagabonde SidoOuvrages publiés par Hachette: La maison de Claudine En pays connu Mes apprentissages Les vrilles de la vigne Bella-Vista Le pur et l'impur (Ces plaisirs) L'étoile Vesper Le fanal bleu Prisons et paradis Paris de ma fenêtre Gigi Ouvrages publiés par Buchet-Chastel : Trois-Six-Neuf Ouvrages publiés par Flammarion : Paysages et portraits La naissance du jour Lettres de la vagabonde Lettres à Marguerite Moreno Lettres au petit corsaire Aventures quotidiennes Belles saisons Ouvrages publiés par « Le Fleuron » : Origines de Chéri Noces Autres bêtes, dans les Œuvres complètes Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre « Earthly Paradise » © by Farrar, Straus and Giroux, Inc. © Librairie Arthème Fayard, 1966. Avant-propos On raconte que George Sand, ayant terminé je ne sais plus lequel de ses romans au petit matin, se saisit d'une rame de papier, et sans se donner le temps de souffler, entama l'histoire de sa vie qui allait comporter vingt volumes. Colette admirait et enviait une telle fertilité, que d'aucuns ont irrévérencieusement appelée de l'incontinence. Maintes fois sollicitée d'écrire ses mémoires, elle s'y est toujours refusée : « A l'idée, me disait-elle, de commencer un ouvrage par : « Je suis née le 28 janvier 1873, à Saint-Sauveur-en-Puisaye », et de n'en être qu'au premier jour, je suis d'avance découragée.. -

Regards De Colette Sur Proust », Laurence Teyssandier

« Regards de Colette sur Proust », Laurence Teyssandier Une petite enquête menée récemment sur la « réception » de Du côté de chez Swann par Henry Gauthier-Villars (Willy) et Colette nous révéla combien leur réaction fut différente. Deux articles parus au printemps de 1914 1 témoignent de l’enthousiasme immédiat de Willy. Le chemin qui conduisit Colette jusqu’à Proust fut plus long et plus sinueux. Ce n’est pas Willy (dont elle était séparée depuis plusieurs années) qui lui fit connaître Du côté de chez Swann mais Louis de Robert, admirateur de la première heure puis ami fidèle de Proust, qui eut le privilège de lire, avant même la parution, les secondes épreuves de Swann . Il tenait beaucoup à faire découvrir le chef-d’œuvre de Proust à Colette pour la faire revenir sur une première impression négative et persistante qui remontait à l’époque de la première rencontre, dans le salon de Mme Arman de Caillavet, en 1894-1895. C’est le regard de Colette que l’on se propose de saisir à travers les témoignages qu’elle a laissés sur l’homme Marcel Proust 2 : on s’attachera donc à la façon dont elle perçut Proust à différentes époques de sa vie (de sa vie à elle, mais aussi de sa vie à lui), à ce qui se fixa dans sa mémoire sous formes d’images, d’instantanés qui, si l’on ose dire, font mouche. Les textes que Colette a publiés sur Marcel Proust s’échelonnent de 1926 à 1950. Ils sont postérieurs à la mort de l’écrivain, à l’exception d’un seul : la caricature du jeune Proust dans Claudine en ménage , roman d’inspiration autobiographique comme on sait mais récit de fiction – tout de même – qui est publié en 1902. -

Middlebrow Matters: Women's Reading and the Literary Canon in France

Middlebrow Matters Contemporary French and Francophone Cultures, 57 Contemporary French and Francophone Cultures Series Editor CHARLES FORSDICK University of Liverpool Editorial Board TOM CONLEY JACQUELINE DUTTON LYNN A. HIGGINS Harvard University University of Melbourne Dartmouth College MIREILLE ROSELLO DAVID WALKER University of Amsterdam University of Sheffield This series aims to provide a forum for new research on modern and contem- porary French and francophone cultures and writing. The books published in Contemporary French and Francophone Cultures reflect a wide variety of critical practices and theoretical approaches, in harmony with the intellectual, cultural and social developments which have taken place over the past few decades. All manifestations of contemporary French and francophone culture and expression are considered, including literature, cinema, popular culture, theory. The volumes in the series will participate in the wider debate on key aspects of contemporary culture. Recent titles in the series: 41 Leslie Kealhofer-Kemp, Muslim 49 Colin Davis, Traces of War: Women in French Cinema: Voices Interpreting Ethics and Trauma in of Maghrebi Migrants in France Twentieth-Century French Writing 42 Katelyn E. Knox, Race on Display 50 Alison J. Murray Levine, Vivre Ici: in 20th- and 21st Century France Space, Place and Experience in Contemporary French Documentary 43 Bruno Chaouat, Is Theory Good for the Jews?: French Thought and the 51 Louise Hardwick, Joseph Zobel: Challenge of the New Antisemitism Négritude and the Novel -

The Arc Erotica Collection Cambridge University Library

The ARC erotica collection of Cambridge University Library This short-title catalogue comprises a full inventory of the erotica held by Cambridge University Library in their ‘Arc’ - short for ‘Arcana’, meaning mysteries or secrets - collection as of February 2015. I first became aware of the extent of this collection and some of its treasures in the early 1980s when, together with my friend Peter Mendes, we both visited the library for the purpose of conducting some research for books we were writing. Peter’s interests were limited, by the nature of his project, to English erotica of the 19th century, but I had broader scope and rummaged around in the printed catalogue for entries by the ‘usual suspects’. I quickly found an edition of Restif de la Bretonne’s outstandingly obscene l’Anti-Justine dated 1798. To my certain knowledge, only four copies of this rara avis were in existence, all in the Bibliothèque Nationale, Paris, although rumours of a fifth copy surfaced from time-to-time. I suspected strongly that the Cambridge edition was a later reprint, falsely pre-dated as is often the custom with pornographers, and yet I was sufficiently curious to put in a request for it. To my very great surprise, and that of my companion, the book, when it arrived, turned out to be the legendary fifth copy, in a fantastic mid-19th century binding and decorative box that suggested that one of its previous owners may probably have been Frederick Hankey, the English sadist-bibliophile resident in Paris who so disturbed the Goncourt brothers when they dropped in on him. -

THE TRADITION of FEMININITY: RETHINKING GENDER and SEXUALITY in 1950S FRENCH CINEMA

THE TRADITION OF FEMININITY: RETHINKING GENDER AND SEXUALITY IN 1950s FRENCH CINEMA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Julie Parson, M.A. Graduate Program in French and Italian ***** The Ohio State University 2011 Dissertation Committee: Professor Judith Mayne, Advisor Professor Jennifer Willging Professor Dana Renga Copyright by Julie Parson 2011 ABSTRACT French films in the 1950s that tried to compete with Hollywood films were labeled as being a part of what was called the Tradition of Quality. These films have been consistently saddled with the negative reputation of being substandard and tedious, thanks to François Truffaut’s condemnation of it in 1954. Since that time, scholars have blindly and systematically ignored film of the period. While some scholars have begun to take a second look at cinema made during this period, a comprehensive study of filmic adaptations, which bear the brunt of the negative reputation, has not been undertaken. My dissertation seeks to open up a dialogue reconsidering the value of Tradition of Quality adaptations. I focus my examination on the portrayal of female gender and sexuality on the French film screen during this time. My goal is to determine how the cinematic image of women reflected the complexities of their negotiation of the modern role in contemporary French culture. I examine French films from the fifteen-year period following World War II and focus on three aspects of the representation of female gender and sexuality. First, I study how gender and sexuality play out narratively and visually in four of Jacqueline Audry’s films, Olivia (1951), Huis clos (1954), La Garçonne (1957), and Le Secret du chevalier d’Eon (1959), and I contend iv that despite limits placed on the way that female directors were received and conceived of at the time, Jacqueline Audry was an auteur in her own right. -

Colette (1873- 1954), Dictionnaire Des Sexualités

Colette (1873- 1954), Dictionnaire des sexualités (Janine Mossuz-Lavau dir.), coll. Bouquins, Robert Laffont, 2015 MARIE-FRANÇOISE BERTHU-COURTIVRON Université de Rennes (CELLAM) Dès ses débuts parisiens, Colette fait scandale : entraînée par son premier mari Willy dans des expériences extra-conjugales, elle devient l’amante de Missy (Mathilde de Morny). Elle divorce en 1910, continuant sa relation avec Missy jusqu’à sa liaison en 1911 avec Henry de Jouvenel. Colette réagit doublement au scandale. Elle se venge d’abord de Willy dans ses romans, en le ridiculisant sexuellement : dans Claudine s‘en va en 1903, son double, Maugis, est surpris « rouge, affalé sur une chaise » chevauché par Marthe ; et si plus tard il laisse repartir la jeune Minne sans la toucher, c’est comiquement parce que, s’avouant un « vieil homme », il craint surtout d’échouer. A la vengeance dans le roman s’ajoute, trente ans plus tard, celle de l’autobiographie. Colette y rejette la responsabilité d’une œuvre immorale : si elle s’est livrée, dans les Claudine, à « une farce un peu indélicate », c’est parce que Willy lui a demandé d’« échauffer un peu ce… ces enfantillages ». Colette se livrera à une nouvelle rétorsion sexuelle contre son deuxième mari, Henry de Jouvenel. A l’origine, un autre scandale, cette fois privé et de nature incestueuse : trompée, Colette a, pour se venger, une liaison avec son beau-fils Bertrand de Jouvenel, ce qui précipite son divorce (1925) et favorise le remariage d’Henry. En 1941, dans Julie de Carneilhan, elle montre l’ex-mari de Julie, Herbert, remarié pour l’argent et dépassé sexuellement par sa jeune épouse, épuisé cardiaquement, contraint à se réfugier dans une chambre « de défense », qui lui « permet de couper au truc », ou à « chercher de l’aide » dans des pilules. -

Colette and Marriage a Thesis Submitted to the Faculty of Atlanta University in Partial Fulfillment of the Requirements For

COLETTE AND MARRIAGE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS BY EDTIA MARGARET GRAHAM DEPARTMENT OF FRENCH ATLANTA, GEORGIA- AUGUST 1945 ii TABLE OF CONTENTS Chapter Page I. INTRODUCTION 1 IT. THE LIFE 0^ COLETTE: ITS INFLUENCE ON HER VIEWS OF MARRIAGE ' 5 III. MARRIAGE IN THE JOINTLY WRITTEN NOVELS 12 IV. MARRIAGE IN THE NOVELS WRITTEN BY COLETTE ALONE 22 V. CONCLUSION 56 BIBLIOGRAPHY 58 CHAPTER I INTRODUCTION Through the centuriee, the women of France have assumed a noteworthy position in their development of the literary culture of their country. The names of some of them are not to he forgotten. There are, for example, Mademoiselle de la Scudery, Madame de La Fayette, Madame de Eevigne’, Madame de Staël, and George Sand. The feminine offering to contemporary literature is not so great as that of past centuries; however, the few works that have been produced equal in value and significance the contributions of former years. The productions of Madame Sidonie Cabrielle Colette Goudeket receive that dis¬ tinction and, in certain regards, the author herself is considered a veritable phenomenon in the history of feminine literature. As one of the women geniuses of France, Colette (the non de plume of Madame Goudeket) has written many sensational, yet informative and charming¬ ly written novels based chiefly on the relations, both physical and legal, existing between men and vvomen of French society. Marriage is a universal topic upon which all feminine reason may theorize, and when one forms a reading acquaintance with a woman who has expressed many individualistic views on the subject, one seeks to discover the causes of her idées and the philosophy that has resulted. -

Delmore Schwartz Papers, 1923-1966

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt6g50078g No online items Finding Aid for the Delmore Schwartz papers, 1923-1966 Processed by Josh Fiala, March 2012; machine-readable finding aid created by Caroline Cubé. UCLA Library Special Collections Room A1713, Charles E. Young Research Library Box 951575 Los Angeles, CA 90095-1575 Email: [email protected] URL: http://www.library.ucla.edu/libraries/special/scweb/ © 2002 The Regents of the University of California. All rights reserved. Finding Aid for the Delmore Schwartz 1005 1 papers, 1923-1966 Descriptive Summary Title: Delmore Schwartz papers Date (inclusive): 1923-1966 Collection number: 1005 Creator: Schwartz, Delmore, 1913-1966 Extent: 70 boxes (35 linear ft.) Abstract: Delmore David Schwartz (1913-1966) was an English professor, editor (1943-47) and associate editor (1947-55) of the Partisan Review, and the poetry editor of the New republic (1955-57). He also wrote poetry, plays, essays, translations, and stories, including In dreams begin responsibilities (1938), The world is a wedding (1948), and Summer knowledge: new and selected poems, 1938-1958 (1959), which won the Bollingen Prize in poetry and the Shelley Memorial Award in 1960. The collection consists of books and journals from Schwartz's library, most of which are heavily-annotated with his notes, nine holographic notebooks, and correspondence. Language: Finding aid is written in English. Repository: University of California, Los Angeles. Library Special Collections. Los Angeles, California 90095-1575 Physical location: Stored off-site at SRLF. Advance notice is required for access to the collection. Please contact UCLA Library Special Collections for paging information. -

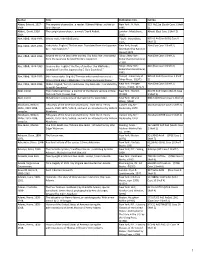

PRPL Master List 6-7-21

Author Title Publication Info. Call No. Abbey, Edward, 1927- The serpents of paradise : a reader / Edward Abbey ; edited by New York : H. Holt, 813 Ab12se (South Case 1 Shelf 1989. John Macrae. 1995. 2) Abbott, David, 1938- The upright piano player : a novel / David Abbott. London : MacLehose, Abbott (East Case 1 Shelf 2) 2014. 2010. Abe, Kōbō, 1924-1993. Warau tsuki / Abe Kōbō [cho]. Tōkyō : Shinchōsha, 895.63 Ab32wa(STGE Case 6 1975. Shelf 5) Abe, Kōbō, 1924-1993. Hakootoko. English;"The box man. Translated from the Japanese New York, Knopf; Abe (East Case 1 Shelf 2) by E. Dale Saunders." [distributed by Random House] 1974. Abe, Kōbō, 1924-1993. Beyond the curve (and other stories) / by Kobo Abe ; translated Tokyo ; New York : Abe (East Case 1 Shelf 2) from the Japanese by Juliet Winters Carpenter. Kodansha International, c1990. Abe, Kōbō, 1924-1993. Tanin no kao. English;"The face of another / by Kōbō Abe ; Tokyo ; New York : Abe (East Case 1 Shelf 2) [translated from the Japanese by E. Dale Saunders]." Kodansha International, 1992. Abe, Kōbō, 1924-1993. Bō ni natta otoko. English;"The man who turned into a stick : [Tokyo] : University of 895.62 Ab33 (East Case 1 Shelf three related plays / Kōbō Abe ; translated by Donald Keene." Tokyo Press, ©1975. 2) Abe, Kōbō, 1924-1993. Mikkai. English;"Secret rendezvous / by Kōbō Abe ; translated by New York : Perigee Abe (East Case 1 Shelf 2) Juliet W. Carpenter." Books, [1980], ©1979. Abel, Lionel. The intellectual follies : a memoir of the literary venture in New New York : Norton, 801.95 Ab34 Aa1in (South Case York and Paris / Lionel Abel.