Les Écuries Du Coiron Gîte Équestre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EPCI À Fiscalité Propre Et Périmètre De La Loi Montagne

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE EPCI à fiscalité propre et périmètre de la loi Montagne Limony Charnas St-Jacques- Vinzieux Périmètre de la Loi Montagne d'Atticieux Lapeyrouse-Mornay Brossainc Félines Serrières Epinouze 11 Communautés d'agglomération Savas 11 Peyraud St-Marcel- Saint-Rambert-d'Albon lès-Annonay Peaugres Bogy Saint-Sorlin-en-Valloire 2 - Bassin d'Annonay St-Clair Champagne Anneyron Boulieu- Colombier- 15 - Privas Centre Ardèche lès-Annonay le-Cardinal St-Désirat Davézieux St-Cyr Andancette Annonay St-Etienne- Chateauneuf-de-Galaure Communautés de communes de-Valoux Albon Thorrenc Villevocance 22 1 - Vivarhône Vanosc Vernosc-lès- Talencieux Fay-le-clos Roiffieux Annonay 44 Mureils 3 - Val d'Ay Andance Beausemblant 4 - Porte de DrômArdèche ( 07/26) Monestier Ardoix Vocance Quintenas Saint-Uze 5 - Pays de St-Félicien St-Alban-d'Ay Sarras Saint-Vallier Claveyson 6 - Hermitage-Tournonais (07/26) St-Julien- Vocance St-Romain-d'Ay Ozon Saint-Barthélémy-de-Vals 7 - Pays de Lamastre St-Symphorien- Eclassan de-Mahun 8 - Val'Eyrieux 33 St-Jeure-d'Ay Arras- s/RhôneServes-sur-Rhône Satillieu 9 - Pays de Vernoux Préaux Cheminas St-André- St-Pierre-s/Doux Sécheras Chantemerle-les-Blés 10 - Rhône-Crussol en-Vivarais Erome Lalouvesc Gervans Vion 11 - Entre Loire et Allier Vaudevant Larnage St-Victor 12 - Source de la Loire Etables Lemps Crozes-Hermitage St-Jean- Rochepaule Pailharès Veaunes 13 - Ardèche des Sources et Volcans 55 de-Muzols Lafarre St-Félicien Tain-l'Hermitage Mercurol 14 - Pays d'Aubenas Vals Colombier- 66 Chanos-Curson Devesset -

BALLADES Et RANDONNEES PEDESTRES

BALLADES et RANDONNEES PEDESTRES La randonnée pédestre est une activité très prisée en Ardèche Méridionale et Cévenole et en particulier pour la diversité des ses paysages, sa flore, sa faune sauvage et protégée. Les meilleures périodes sont le printemps (juin) avec l’éclosion d’une multitude de fleurs, l’automne (octobre) avec la forêt qui revêt une couverture chamarrée de « rouille ». L’été est la période des baignades dans chaque point d’eau, du chant des cigales, des fruits. L’hiver, c’est le calme, la nature au repos, le travail des vignes. Bref, tous les jours sont « les bons » pour randonner autour de Banne et en Ardèche. Le pays de l’Ardèche méridionale a mis tout en œuvre afin de répondre à une demande croissante pour cette activité et le fléchage permanent des circuits de randonnées ainsi que leur entretien sont assurés par le « pays » et les associations de bénévoles. Vous trouverez, au départ de chaque village mentionné ci-dessous, les « point infos » sur les randonnées autour de Banne et de villages plus éloignés. Les topos guide sont en vente dans tous les offices de tourisme du secteur concerné. Ils vous permettront de suivre, au fil de votre randonnée, les différentes explications et vous faciliter la découverte de notre région. i N’oubliez pas de vous munir d’un chapeau, de chaussures de marche, d’un sac à dos , d’une gourde ou bouteille, d’une trousse de secours et d’une protection solaire. Prenez les coordonnées de l’Auberge avant de partir et indiquez nous, si vous le souhaitez, vers quelle destination vous partez randonner. -

'Châtaigne D'ardèche'

14.8.2013 EN Official Journal of the European Union C 235/13 Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2013/C 235/06) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council ( 1 ). SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ( 2) ‘CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE’ EC No: FR-PDO-0005-0874-12.04.2011 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name ‘Châtaigne d’Ardèche’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in (1) applies The designation of origin ‘Châtaigne d’Ardèche’ is reserved for fruit of ancient local varieties of Castanea sativa Miller belonging to a population adapted to the local environmental conditions of the Ardèche region (ecotype) and displaying the following common characteristics: the fruit is elliptical in shape, with a pointed apex, terminating with a style. They are light chestnut brown to dark brown in colour and are marked by vertical grooves. They have a small hilum. After peeling, their kernel is creamy white to pale yellow in colour and has a ribbed surface. The pellicle (or inner skin) can penetrate the kernel to the point of dividing it in two. -

Secteurs Géographiques 2021

Carte des secteurs géographiques 2021 Annonay (secteur 1) Tournon (secteur 10) Des «secteurs» pour... Andance - Annonay - Ardoix - Arras/Rhône - Bogy - Boulieu les Annonay - Brossainc - Cheminas - Colombier le Jeune - ...indiquer un voeu géo- Champagne - Charnas - Colombier le Cardinal - Davézieux - Eclassan - Félines - Limony Colombier le Vieux - Etables - Lemps graphique - Peaugres - Peyraud - Preaux - Quintenas - Roiffieux - Saint Alban d’Ay - Saint Clair - - Mauves - Plats - Saint Félicien - Saint Saint Cyr - Saint Désirat - Saint Jacques d’Atticieux - Saint Jeure d’Ay - Saint Marcel les Jean de Muzols -Tournon sur Rhône Il est possible de décliner ce Annonay - Saint Romain d’Ay - Sarras - Satillieu - Serrières - Talencieux - Vanosc - Vion voeu géographique en fonc- - Vernosc les Annonay - Villevocance - Vocance tion de la nature des postes Saint Péray (secteur 11) Le Cheylard (secteur 5) Alboussière - Boffres - Charmes/ souhaités: maternelle, élémen- Arcens - Belsentes (les Nonières) - Cheylard (Le) - Devesset - Mariac - Saint Rhône - Cornas - Guilherand Granges taire, remplacement. Agrève - Saint Martin de Valamas - Saint Michel d’Aurance - Saint Georges les Bains - Saint Pé- Sur la base de ce voeu tous les ray - Saint Romain de Lerps - Saint Sylvestre - Soyons - Toulaud postes vacants du secteur de la Aubenas (secteur 2) nature souhaitée pourront être Ailhon - Aizac - Vallée Antraigues Asperjoc - Aubenas - Genes- Vernoux Lamastre attribués à titre définitif. telle - Labastide sur Besorgues - Labégude - Lachapelle sous (secteur -

Ete 2018 Darbres

ETE 2018 DARBRES - ARDECHE PONEY NATURE REF : 007 003 02 VACANCES POUR TOUS 21 RUE SAINT FARGEAU – CS 72021 Adresse : Centre « Les Mésanges » - 07170 DARBRES Téléphone : 04.75.94.21.52. UNIQUEMENT EN CAS 75989 PARIS CEDEX 20 D’URGENCE. Les nouvelles du séjour s’effectuent via le blog du séjour. AGREMENTS : 070770001 Coordonnées GPS : DARBRES : 48°51'23,81" N / 2°21'7.998" E RENDEZ -VOUS SUR PLACE Les usagers en rendez-vous sur place sont attendus le 1er jour vers 17h00 et seront repris le dernier jour vers 10h00 (les horaires seront confirmés sur la convocation départ). TRANSPORT En train jusqu’à VALENCE depuis les villes suivantes : Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Chambéry, Annecy ; En car jusqu’à VALENCE depuis les villes suivantes : Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne et Lyon. Arrivée à VALENCE, puis transfert en car vers le centre. Les convoyeurs présents au départ ne seront pas forcément les encadrants du séjour. er 1 et dernier repas servis Premier repas inclus : Dîner Dernier repas inclus : Déjeuner SIT E ► Situation géographique : Situé au cœur de l’Ardèche méridionale, à proximité d’Aubenas, et bien implanté dans ce village de 200 habitants sur le versant sud du Massif volcanique du Coiron, notre centre de vacances « Les Mésanges » invite au bien-être, et est un site exceptionnel dans un environnement naturel préservé, proche des gorges de l’Ardèche, de la Grotte Ornée du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet) et de grands sites classés. ► Cadre de vie : « Les Mésanges », ancien moulinage, est un centre traditionnel de collectivité. Toutes les chambres sont pourvues de 2 à 6 lits, avec espace de rangement. -

Inf'eau Mars 2008

Freyssenet Darbres Saint Laurent Berzeme eau sous Coiron SIVOM OLIVIER DE SERRES Saint Gineis en Coiron Lussas St Pons Mirabel Saint Jean le mot du président Le Centenier Lavilledieu Conséquences des lois de décentralisation successives, les organismes intercommunaux font naturellement partie aujourd’hui de notre Vogüé quotidien dans des domaines de compétences auparavant Saint Villeneuve dévolus aux communes : développement économique, Germain de Berg aménagement du territoire, collecte des déchets, logement, Lanas tourisme, eau bien sûr, etc. Saint-Andéol Saint Maurice Rochecolombe de Berg Le SIVOM « Olivier de Serres » a été un précurseur exemplaire d’Ardèche dans cette évolution comme le rappelle, page suivante, Paul Gineste dans son article « Un peu d’histoire ». Saint Maurice Ce syndicat traduit de manière non moins exemplaire ce que doivent être, d’Ibie à mes yeux, des services intercommunaux d’intérêt général incontestable. En eff et la ressource en eau, sa gestion et sa distribution comme l’assainissement représentent, et représenteront encore davantage demain, des enjeux collectifs majeurs pour le développement social et humain de notre territoire et pour notre environnement. Pour faire face à ces défi s, le Syndicat s’est fi xé trois axes de travail pour 18 communes composent le « « 2009 : territoire du SIVOM • amorcer une réfl exion prospective (moyen et long terme) pour Olivier de Serres sécuriser les ressources en eau et garantir sa distribution ; • structurer le travail interne du Syndicat en donnant plus de responsabilités à chaque vice-président au sein de la commission qu’il anime ; • développer la communication. En s’attachant ainsi à mieux connaître et à mieux comprendre les besoins des communes et de leurs administrés, le SIVOM « Olivier de Serres » continuera d’assumer ses missions de service public comme il le fait depuis plus de 40 ans. -

Publication of an Amendment Application Pursuant to Article 50(2)(A

7.10.2015 EN Official Journal of the European Union C 330/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2015/C 330/04) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE PRODUCT SPECIFICATION OF PROTECTED DESIGNATIONS OF ORIGIN/PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS WHICH IS NOT MINOR Application for approval of an amendment in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘JAMBON DE L'ARDÈCHE’ EU No: FR-PGI-0105-01248 — 4.8.2014 PDO ( ) PGI ( X ) 1. Applicant group and legitimate interest The applicant group is the Association de Défense et de Promotion des Produits de Charcuterie de l'Ardèche (ADPPCA). This group has a legitimate interest in submitting this application. Its contact details are: Chambre de Commerce et de l'Industrie, Parc des Platanes, 07104 ANNONAY, tel. +33 475692727. 2. Member State or Third Country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Name of product — Product description — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — Other [change of inspection body] (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. 1. C 330/4 EN Official Journal of the European Union 7.10.2015 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI not to be regarded as minor in accord ance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012. -

Périmètres D'étude Des Espaces Naturels Sensibles

LOIRE Limony St Jacques Charnas d'Atticieux Vinzieux Brossainc ISERE Félines PÉRIMÈTRES D'ÉTUDE St Marcel Savas Peyraud les Annonay Peaugres Boulieu Bogy Champagne les Annonay St Clair Colombier le Cardinal St Désirat DES ESPACES NATURELS Davézieux Annonay St Cyr St Etienne de Valoux Thorenc Andance Villevocance Vernosc SENSIBLES les Annonay Vanosc Roiffieux Talencieux Le Monestier Vocance St Alban Ardoix d'Ay Quintenas Sarras St Julien Hautes vallées Vocance St Romain de la Cance et de l'Ay St Symphorien d'Ay Eclassan Ozon de Mahun St Jeure Arras sur Rhône Préaux d'Ay Sécheras St André St Pierre Cheminas en Vivarais sur Doux Lalouvesc Vion Limites de commune Vaudevant Lemps St Victor Etables Gorges du Doux, St Jean du Duzon et de la Daronne Limites de départements Rochepaule Pailharés de Muzols Lafarre Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche Devesset Bozas Colombier St Jeure le Vieux d'Andaure St Barthélémy Périmètres d'étude des Espaces Naturels Sensibles Arlebosc le Plain Labatie Nozières Mauves d'Andaure Empurany Boucieu le Roi Mars Colombier Plats le Jeune Glun Le Crestet Desaignes St Sylvestre Gilhoc Chateaubourg Intres sur Ormèze St Romain HAUTE-LOIRE de Lerps St Julien St Barthélémy Massifs calcaires Boutières St Jean Grozon de Crussol et Soyons St Basile Champis Lachapelle Roure St Prix St Clément sous Chanéac Alboussière Les Nonières St Appolinaire Chateauneuf Guilherand La Rochette Chanéac St Cierge sous Jaunac le Cheylard St Julien de Rias de Vernoux Granges Labrousse Boffres St Michel St jean Massifs des Monts Gerbier Arcens -

Habiter Mieux

Quelles sont les démarches à suivre ? Pour vous renseigner DES AIDES POUR AMÉLIORER sur les aides mobilisables : VOTRE LOGEMENT Un bureau de l’Habitat tenu par le PACT H&D Ardèche 1 Contactez le PACT H&D Ardèche ou votre se tient régulièrement près de chez vous* : Communauté de communes pour un 1er niveau d’information sur le programme,* Pour Rhône-Helvie, dans les locaux de Rhône-Hel- vie à Le Teil, Pour DRAGA, dans les locaux de la Communauté 2 Le PACT vérifie l’éligibilité de votre projet, de communes à Bourg St-Andéol, Habiter Pour Barrès-Coiron et Berg-et-Coiron, les permanences sont itinérantes. 3 Le PACT se déplace chez vous pour effectuer Les calendriers des permanences sont disponibles mieux les diagnostics nécessaires et vous accompagne dans les mairies et consultables sur les sites internet sur le montage de vos dossiers de financement, des Communautés de communes : en Vivarais Méridional www.ccdraga.fr www.mairie-le-teil.fr / rubrique Rhône Helvie 4 Vous réunissez les pièces nécessaires aux dossiers et les devis, www.bergetcoiron.fr www.barres-coiron.fr L’examen de votre dossier est réalisé 5 ou sur le site internet du PACT H&D Ardèche : par le PACT qui effectue les demandes auprès Ne laissez plus des partenaires financiers pour instruction, www.logement07.fr le froid s'installer chez vous ! 6 Après la validation des financements, le démarrage de vos travaux est possible, 7 A l'appui des factures, le PACT procède aux demandes de paiement des subventions. PACT H&D Ardèche : *se munir de ses 2 derniers avis d’imposition. -

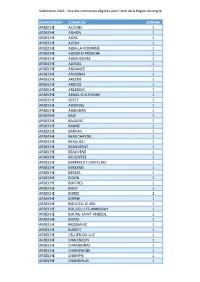

Zonage Ardeche Accons 1 Ardeche

Sécheresse 2019 - liste des communes éligibles pour l'aide de la Région Auvergne DEPARTEMENT COMMUNE ZONAGE ARDECHE ACCONS 1 ARDECHE AILHON 1 ARDECHE AIZAC 1 ARDECHE AJOUX 1 ARDECHE ALBA-LA-ROMAINE 1 ARDECHE ALBON-D'ARDECHE 1 ARDECHE ALBOUSSIERE 1 ARDECHE ALISSAS 1 ARDECHE ANDANCE 1 ARDECHE ANNONAY 1 ARDECHE ARCENS 1 ARDECHE ARDOIX 1 ARDECHE ARLEBOSC 1 ARDECHE ARRAS-SUR-RHONE 1 ARDECHE ASTET 1 ARDECHE AUBENAS 1 ARDECHE AUBIGNAS 1 ARDECHE BAIX 1 ARDECHE BALAZUC 1 ARDECHE BANNE 1 ARDECHE BARNAS 1 ARDECHE BEAUCHASTEL 1 ARDECHE BEAULIEU 1 ARDECHE BEAUMONT 1 ARDECHE BEAUVENE 1 ARDECHE BELSENTES 1 ARDECHE BERRIAS-ET-CASTELJAU 1 ARDECHE BERZEME 1 ARDECHE BESSAS 1 ARDECHE BIDON 1 ARDECHE BOFFRES 1 ARDECHE BOGY 1 ARDECHE BOREE 2 ARDECHE BORNE 1 ARDECHE BOUCIEU-LE-ROI 1 ARDECHE BOULIEU-LES-ANNONAY 1 ARDECHE BOURG-SAINT-ANDEOL 1 ARDECHE BOZAS 1 ARDECHE BROSSAINC 1 ARDECHE BURZET 1 ARDECHE CELLIER-DU-LUC 1 ARDECHE CHALENCON 1 ARDECHE CHAMBONAS 1 ARDECHE CHAMPAGNE 1 ARDECHE CHAMPIS 1 ARDECHE CHANDOLAS 1 Sécheresse 2019 - liste des communes éligibles pour l'aide de la Région Auvergne DEPARTEMENT COMMUNE ZONAGE ARDECHE CHANEAC 1 ARDECHE CHARMES-SUR-RHONE 1 ARDECHE CHARNAS 1 ARDECHE CHASSIERS 1 ARDECHE CHATEAUBOURG 1 ARDECHE CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX 1 ARDECHE CHAUZON 1 ARDECHE CHAZEAUX 1 ARDECHE CHEMINAS 1 ARDECHE CHIROLS 1 ARDECHE CHOMERAC 1 ARDECHE COLOMBIER-LE-CARDINAL 1 ARDECHE COLOMBIER-LE-JEUNE 1 ARDECHE COLOMBIER-LE-VIEUX 1 ARDECHE CORNAS 1 ARDECHE COUCOURON 2 ARDECHE COUX 1 ARDECHE CREYSSEILLES 1 ARDECHE CROS-DE-GEORAND 2 ARDECHE CRUAS 1 ARDECHE -

SIVOM OLIVIER DE SERRES Rapport Annuel Du Président Sur Le Prix Et La Qualité Du Service �RPQS� Eau Potable 2017

SIVOM OLIVIER DE SERRES Rapport annuel du Président sur le Prix et la Qualité du Service RPQS Eau Potable 2017 Table des matières LES CHIFFRES CLES ‐ LE COMPARATIF N‐1 ‐ L'ESSENTIEL DE L'EXERCICE ........................................................... 4 LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE ............................................................................................................................... 4 COMPARATIF N‐1 DES CHIFFRES CLES ............................................................................................................................ 5 LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE ................................................................................................................................ 5 LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE ........................................................................................................... 6 CONTRAT DE DELEGATION ET CONVENTIONS .................................................................................................................... 9 LE PATRIMOINE DU SIVOM .......................................................................................................................... 10 SYNTHESE .............................................................................................................................................................. 10 LE RESEAU DE CANALISATIONS .................................................................................................................................... 10 Répartition par matériau -

Deux Jours Pour Découvrir Le Meilleur De Notre Terroir, Le Reste

® www.civamardeche.org • www.civamardeche.org La marque “De Ferme en Ferme” est la propriété du CIVAM pour des campagnes vivantes et solidaires 04 75 36 77 64 • [email protected] Domaine Olivier de Serres • 07170 MIRABEL Opération réalisée grâce au concours de Fédération CIVAM de l’Ardèche Renseignements : ’AGRICULTURE ’AGRICULTURE [email protected] L ET LE MILIEU RURAL www.defermeenferme.com ! CETTE MANIFESTATION EST EST CETTE MANIFESTATION toute Guide l'année GANISÉE PAR LE RÉSEAU CIVAM CIVAM LE RÉSEAU GANISÉE PAR utilisable POUR VALORISER POUR VALORISER OR Les Gatôbio En Avant et toute l'année sur rendez-vous les 25 et 26 avril 2015 Illustrations : Déjant'Kreation. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Grenier (viticulture) Loire et Rhône Chavanay de ferme en ferme Cave de Chante Perdrix (viticulture) ET SI VOUS Deux jours pour découvrir Chavanay La Ferme aux Mille Fruits (arboriculture) PASSIEZ Maclas Ferme des Blés d'Or (pain A7 Véranne LA SOIRÉE le meilleur de notre terroir, Pépinière des Portes du Pilat Olivier Cazeneuve (plantes vivaces) AVEC NOUS ? Saint-Appolinard SESERRRRIÈIÈIÈIÈRESRRESES Samedi 25 avril le reste de l'année pour revenir ! Berne (fromages vaches et chèvres) Thélis-la-Combe LE BÉAGE D86 Hôtel-restaurant D280 Les 25 et 26 avril 2015, nous, agricultrices et agriculteurs de la région, EARL de Morel (élevage bovin, poulets) La Ferme aux escargots bio (héliciculture) Beauséjour, 20 h Saint-Sauveur-en-Rue D82 Albon Roux (vaches : lait et viande) vous ouvrons les portes de nos fermes pour vous faire découvrir nos métiers, EARL du Creux (arboriculture) PROJECTION-DÉBAT : Saint-Sauveur-en-Rue AANNNNONAYONAY nos produits et vous faire partager notre conception d’une agriculture durable AANNNNONAYONAY Albon PAYSANS EN DE LA CANCE VELAY-VIVARAIS pour des campagnes vivantes et solidaires.