Porter À Connaissance De L'état Commune De Cunelières

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

§AP Classement RD

Routes départementales Classement sonore 2017 Catégorie Largeur secteur affecté par le bruit Nom Tronçon Débutant Finissant Communes traversées 3 100 RD 1083_1 PR 0+000_X A36 & RD 1083 PR 0+1055_carrefour giratoire BESSONCOURT 3 100 RD 1083_2 DENNEY échangeur RD1083/RD83 RD 419A_PR 1,389 BESSONCOURT, DENNEY déclassé déclassé RD 119_1 X RN 1019 ZAC TGV MOVAL, TREVENANS 4 30 RD 12_1 PR 3+546_X RD 83 E/S lieu-dit Les Errues MENONCOURT 3 100 RD 12_2 E/S lieu-dit Les Errues E/S agglo Anjoutey" ANJOUTEY, MENONCOURT 4 30 RD 12_3 E/S agglo Anjoutey E/S agglo Anjoutey ANJOUTEY 3 100 RD 12_4 E/S agglo Anjoutey PR 8+410_X RD 58 E/S Etueffont ANJOUTEY 4 30 RD 12_5 PR 8+410_X RD 58 E/S Etueffont zone 30 = X rue de l'Eglise ANJOUTEY, ETUEFFONT 4 30 RD 12_6 zone 30 = X rue de l'Eglise PR8+410_X RD 2 ETUEFFONT 4 30 RD 12_7 PR8+410_X RD 2 zone 30 = X de l'usine ETUEFFONT 4 30 RD 12_8 zone 30 = X de l'usine E/S agglo Etueffont ETUEFFONT 4 30 RD 12_9 E/S agglo Etueffont E/S agglo Pe>tmagny ET EFFONT, PETIT1A/NY 4 30 RD 12_10 E/S agglo Pe>tmagny E/S agglo Pe>tmagny PETIT1A/NY 4 30 RD 12_11 E/S agglo Pe>tmagny 9one 70 /ROS1A/NY, PETIT1A/NY 3 100 RD 12_12 9one 70 E/S /rosmagny /ROS1A/NY 4 30 RD 12_13 E/S /rosmagny E/S /rosmagny /ROS1A/NY 3 100 RD 12_14 E/S /rosmagny E/S RougegouAe /ROS1A/NY, RO /E/O TTE 4 30 RD 12_15 E/S RougegouAe E/S RougegouAe /iromagny /IRO1A/NY, RO /E/O TTE d$class$ d$class$ RD 12_16 E/S RougegouAe /iromagny 9one 30 X RD 14 rue Rosemont /IRO1A/NY d$class$ d$class$ RD 12_17 9one 30 X RD 14_rue Rosemont PR 16+730_X RD 465 /IRO1A/NY 4 30 RD 12A_1 -

Larivière – Vauthiermont Avec Extensions Sur Les Communes D'an

Aménagement foncier intercommunal des communes Fontaine – Larivière – Vauthiermont avec extensions sur les communes d’Angeot, Foussemagne et Reppe Etude d’Impact sur l’Environnement (Art. L.122-1 et s. du Code de l'environnement) valant dossier d’autorisation au titre de la rubrique 5.2.3.0 de la Loi sur l’Eau Version 2 Mars 2016 Informations qualité du document Informations générales Auteur Sophie AUBERTIN Type de rapport Étude d'Impact sur l'Environnement Titre du rapport Aménagement foncier intercommunal des communes Fontaine – Larivière – Vauthiermont avec extensions sur les communes d’Angeot, Foussemagne et Reppe Date du rapport Mars 2016 Référence AFCE-09-0008 – AFCE-09-0011 et AFCE-09-0013 AFAF des communes de Fontaine, Larivière et Vauthiermont Version Version 2 Destinataires Envoyé à Nom Entité Envoyé le Jean-Paul GRANGER CG 90 14/03/2016 Copie à Nom Entité Envoyé le Aldo GRAVOTTA SNCF Réseau 14/03/2016 Daniel PERRIN Géomètre Historique des modifications Version Date Rédigé par Visé par Document de base : Étude Octobre 2010 S. AUBERTIN S. AUBERTIN d’aménagement foncier Août 2014, repris Document de travail - V0 S. AUBERTIN S.AUBERTIN en février 2015 V1 – étude d’impact soumise à l’avis de Septembre 2016 S. AUBERTIN S. AUBERTIN l’Ae V2 – étude d’impact tenant compte de Fév-Mars 2016 S. AUBERTIN S. AUBERTIN l’avis de l’Ae Egis Aménagement a changé de dénomination sociale pour devenir Egis France, certains éléments de ce rapport comme certaines cartes possèdent encore le logo d’Egis Aménagement L’étude d’impact a été modifiée pour tenir compte des remarques de l’avis de l’Ae. -

DESSERTE Du Lycée Follereau

Transport scolaire Horaires valables à compter du 4 septembre 2017 DESSERTE du Lycée FOLLEREAU Le matin : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi Horaire de Horaire Commune Arrêts desservis Ligne passage d'arrivée Andelnans Berger, Froideval L'Assise 62-LYCE 07:24 07:38 Angeot La Noue, Angeot 62-LYFO 06:57 07:44 Argiésans Argiésans 62-LYCE 07:28 07:42 Autrechêne Eschêne, Rechotte, Autrechêne 63-MOCA 06:57 07:52 Autrechêne Bon Bois, Autrechêne 63-MOCA 07:05 07:52 Auxelles-Bas Auxelles-Bas, Mont Coron 57-GUCI 07:02 07:51 Auxelles-Haut Croix du Bois, Serrurerie, Bruyères, Auxelles-Haut 57-GUCI 06:58 07:51 Badevel Badevel 62-LYFO 07:08 07:39 Badevel Badevel 62-LYFO 07:05 D Banvillars Banvillars, Rue d'Héricourt 62-LYCE 07:22 07:42 Bavilliers ZI de Baviliers, Route d'Urcerey, Rue de Buc, Bavilliers, Mozart 62-LYCE 07:29 07:42 Beaucourt Brières, Japy, Arcades, Julg, Blessonniers 62-LYFO 06:55 07:39 Beaucourt Mésange, Popins 62-LYFO 06:58 07:40 Beaucourt Arcades, Beucler, Rte de Badevel 62-LYFO 06:58 D Bermont Bermont 62-LYCE 07:09 07:42 Bessoncourt Primevères, Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Est, Porte de Belfort, ZAC Ouest 51-ARCO 07:18 07:44 Bessoncourt Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Est, Porte de Belfort, ZAC Ouest 51-ARCO 07:21 07:46 Bessoncourt Primevères, Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Ouest 63-MOCA 07:22 07:52 Bethonvilliers Champs de la Vigne, Madeleine 68-RECI 07:15 07:50 Boron Rue de Vellescot, Boron 62-LYFO 07:02 07:40 Botans Botans, Musée Agricole, Bouloye 62-LYCE 07:15 07:42 Bourg-sous-Châtelet Bourg-sous-Châtelet 51-ARCO 06:50 -

Août 2019 Numéro 5

ANGEOT INFO Août 2019 Numéro 5 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT Conformément à l'article L. 572-8 du code de l'environnement, la Préfecture du Territoire-de-Belfort annonce que les 2 projets de plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) suivants sont proposés à la consultation du public : - Projet de PPBE du réseau autoroutier A 36, concernant les communes de : Angeot, Lachapelle-sous-Rougemont, Vauthiermont, Lagrange, Larivière, Bethonvilliers, Eguenigue, Roppe, Lacollonge, Phaffans, Denney, Offemont, Belfort, Bavilliers, Andelnans, Botans, Dorons, Bermont, Chatenois- les-Forges, Trévenans, Sévenans, Danjoutin, Perouse, Chèvremont, Bessoncourt, Fontaine et Bourogne. - Projet de PPBE du réseau routier national non concédé N 1019, concernant les communes de : Argiesans, Banvillars, Bermont, Botans, Bourogne, Dorons, Delle, Fêche-l'Eglise, Froidefontaine, Grandvillars, Lebetain, Morvillars, Moval, Sévenans, Thiancourt, Trévenans. Délai de la consultation La consultation se déroule du 19 août 2019 au 19 octobre 2019. Lieu de la consultation Les deux projets sont disponibles sur le site internet des services de l'État : http://www.territoire-de- belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/ Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours, et sur support papier, à la direction départementale des territoires (DDT) - Service SEEF - 8 Place de la Révolution Française - 90020 BELFORT CEDEX, les mardis et jeudis, sauf jours fériés, de 9h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00. Avis Toute personne souhaitant s'exprimer sur ces projets pourra le faire soit par courriel à l'adresse : ddt-seef@territoire- de-belfort.gouv.fr, soit en remplissant le registre ouvert et disponible à la DDT, soit par courrier adressé à la DDT (adresse ci-dessus) LÉGISLATION DÉJECTIONS CANINES Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. -

Le Périmètre Géographique Du Syndicat Des Eaux De Rougemont

Présentation générale Production et consommation Prix de l'eau Qualité de l'eau Budget Travaux Projets Bilan de l’année 2017 Mise à jour : juin 2018 Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas 26bis Grande Rue – 90170 Etueffont Tél : 03 84 23 04 27 Courriel : [email protected] www.syndicateauxsaintnicolas.fr 1 Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas en quelques chiffres 26 communes depuis le 1er janvier 2014 4 586 abonnés (données 2017) 10 805 habitants (11 082 avec doubles comptes) (populations légales INSEE 2015) production annuelle 2017 = 695 740 m3 production moyenne journalière 2017 1 906 m3/jour (mini 1 480 m3/jour; maxi 2 450 m3/jour) disponibilité minimale à l'étiage (ressources propres+achats) 4 300 m3/jour consommation annuelle 2017 = 549 306 m3 consommation agricole 58400 m3 consommation industrielle & artisanale 54 000 m3 usages internes 2017 = 11 459 m3 (1,65 % de la production) pertes annuelles 2017 = 19,4 % efficacité 2017 = 80,6 % indice linéaire de perte ILP 2017 = 2,64 m3/km.jour indice linéaire de consommation ILC 2017 = 10,97 m3/km.jour consommation globale moyenne par abonné 2017 = 126 m3/an consommation nette par habitant 2017 = 39,2 m3/an soit 107 L/jour tarifs 2017 par m3 d’eau (HT) = 1,48 € pour les 400 premiers m3 (soit 2,15 €/m3 TTC pour une consommation de 120 m3) 1,30 € au-delà de 400 m3 2 Sommaire Présentation générale du Syndicat 4 Production – Consommation - Rendement 8 Analyse détaillée de la consommation 10 Qualité de l’eau 14 Prix de l’eau – Tarifs – Bilan financier 14 Travaux effectués en 2017 16 Projets de travaux pour 2018 et au-delà 18 Gestion - Conseil syndical - Personnels 18 Annexes 1 à 5 (fiches de qualité de l’eau) 20 3 Présentation générale du Syndicat Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas, créé le 1er janvier 2014 (suite à l’extension du périmètre du Syndicat des Eaux de Rougemont-le-Château), assure la gestion de la distribution et de l’adduction d’eau sur 26 communes du nord-est du territoire de Belfort. -

Catalogue Immobilier CYRIMMO MENONCOURT

CYRIMMO 2 ter rue de l'Etang - Les Errues 90150 MENONCOURT Tel : 03.84.90.01.20 E-Mail : [email protected] Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 1/16 CYRIMMO 2 ter rue de l'Etang - Les Errues 90150 MENONCOURT Tel : 03.84.90.01.20 E-Mail : [email protected] Vente Maison CHATENOIS-LES-FORGES ( Belfort - 90 ) Surface : 120 m2 Surface terrain : 678 m2 SDB : 1 salle de bains Prix : 228000 € Réf : 210910-145841 - Description détaillée : A vendre secteur Châtenois-les-Forges, proche hôpital, une maison neuve comprenant : une salle de bain avec WC séparés, une cuisine ouverte sur salon/séjour, des chambres adaptées à vos besoins ainsi qu'un jardin. Le tout sur un terrain de 678 m2. Maison aux normes RT 2012. Mensualité adaptée à vos revenus. Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 0384900120 et demandez votre étude gratuite. (Photo non contractuelle). Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13761296 voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13761296/maison-a_vendre-chatenois_les_forges-90.php Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 2/16 CYRIMMO 2 ter rue de l'Etang - Les Errues 90150 MENONCOURT Tel : 03.84.90.01.20 E-Mail : [email protected] Vente Terrain CHATENOIS-LES-FORGES ( Belfort - 90 ) Surface : 678 m2 Prix : 70000 € Réf : 210910-150245 - Description détaillée : A vendre secteur Châtenois-les-Forges au calme dans une impasse, une terrain de 678 m2 viabilisé. -

Modification Vt Territoire De Belfort

PARIS, le 25/08/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-125 OBJET : Modification du champ d’application du Versement Transport (art. L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales). TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n°2005-095 du 08/07/2005. Extension du périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE DE BELFORT aux Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. Retrait de cinq communes en leur nom propre du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Le versement transport est applicable aux nouvelles communes au taux de 1,05% à compter du 1er juillet 2005. Par arrêté préfectoral du 25 juin 2005, les communes de BESSONCOURT, BORON, FONTAINE, FONTENELLE et PHAFFANS se retirent du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT (identifiant n° 9309001) pour réintégrer les Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. Par arrêté préfectoral du 25 juin 2005, la Communauté de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE créée entre les communes de : AUTRECHENE, BORON, BREBOTTE, BRETAGNE, CUNELIERES, FONTENELLE, FROIDEFONTAINE, FOUSSEMAGNE, GROSNE, MONTREUX-CHATEAU, NOVILLARD, PETIT-CROIX, RECOUVRANCE et VELLESCOT adhère au Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Par ce même arrêté, la Communauté de Communes du TILLEUL créée entre les communes de : 1 ANGEOT, BESSONCOURT, BETHONVILLIERS, EGUENIGUE, FONTAINE, FRAIS, LACOLLONGE, LAGRANGE, LARIVIERE, MENONCOURT, PHAFFANS, REPPE et VAUTHIERMONT adhère au Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT est donc étendu aux Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. -

Histoire-Ancienne-De-La-Region-De

La création du diocèse de Belfort-Montbéliard Introduction Une christianisation ancienne dans une zone de marge Les premiers siècles chrétiens. Le christianisme parvient dans la région de Besançon grâce à deux disciples de St Irénée de Lyon : Ferréol et Ferjeux. Mais il ne semble pas, si on se fie aux dédicaces des églises du territoire que cette évangélisation soit parvenue jusque à nos contrées puisque aucune église n’est dédiée à ces saints dans la région. Il existe dès le IVe siècle un évêque à Besançon et un à Bâle qui pourrait laisser penser que la région entre ces deux capitales religieuses sont elles aussi christianisées, mais ce n’est sans doute pas le cas car le développement de la religion et les foyers chrétiens sont essentiellement le fait des centres urbains et il n’y a pas encore de villes dignes de ce nom dans la région de Belfort. Durant la période très troublée de la fin du IVe siècle et des invasions barbares, il est fort probable que St Martin soit passé par la trouée de Belfort pour se rendre de la Saône à l’Alsace, le nombre de chapelles et église dédiées à ce saint (Bourogne, Chaux, Grandvillars, Morvillars et l’oratoire de St-Dizier) en accrédite l’hypothèse. Ces lieux correspondent aussi pour la plus part à des habitats gallo-romains et des sépultures mérovingiennes. Le siècle des grandes invasions Le Ve siècle est celui des grandes invasions dites barbares, dans la région les Burgondes sont les seuls peuples germaniques christianisés même si ils sont de rite arien, condamnés comme hérétiques par le concile de Nicée en 325. -

Modification Versement Transport Belfort

PARIS, le 29/07/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2002-178 OBJET : Modification du champ d'application du Versement Transport (art. L. 2333-64 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). - Précision sur le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'AIRE URBAINE de BELFORT. - Adhésion des communes de ETUEFFONT, FONTAINE et LEPUIX-GY au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'AIRE URBAINE de BELFORT. - Changement de coordonnées bancaires du Syndicat Mixte. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 1998-034 du 06/03/1998. Précision sur le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’AIRE URBAINE de BELFORT (identifiant n° 9309001) créé le 26 mars 1979 entre le Département du Territoire de BELFORT et le District d’Agglomération BELFORTAINE. Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’AIRE URBAINE de BELFORT est composé des communes suivantes : 1 ANDELNANS, ARGIESANS, BANVILLARS, BAVILLIERS, BEAUCOURT, BELFORT, BERMONT, BESSONCOURT, BOTANS, BOUROGNE, BUC, CHATENOIS-LES-FORGES, CHAUX, CHEVREMONT, CRAVANCHE, DANJOUTIN, DELLE-JONCHEREY-LEBETAIN, DENNEY, DORANS, ELOIE, ESSERT, EVETTE-SALBERT, FAVEROIS, FECHE-L’EGLISE, FONTENELLE, GIROMAGNY, GRANDVILLARS, MEZIRE, MORVILLARS, OFFEMONT, PEROUSE, ROPPE, SERMAMAGNY, SEVENANS, TREVENANS, URCEREY, VALDOIE, VETRIGNE et VEZELOIS. Par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1985, le périmètre du Syndicat Mixte est étendu aux communes de BORON et ROUGEGOUTTE. Par arrêté préfectoral du 29 juillet 1987, le périmètre du Syndicat Mixte est étendu à la Commune de MEROUX-MOVAL. Par arrêté préfectoral du 7 mars 1990, le périmètre du Syndicat Mixte est étendu aux communes de CHARMOIS et JONCHEREY. -

LISTE DES COMMUNES PAR CANTON De 1802 À 18701

LISTE DES COMMUNES PAR CANTON 1 de 1802 à 1870 ARRONDISSEMENT DE COLMAR: Canton d'Andolsheim: Andolsheim, Artzenheim, Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen, Fortschwihr, Grussenheim, Holtzwihr, Horbourg, Houssen, Jebsheim, Kunheim, Muntzenheim, Riedwihr, Sundhoffen, Urschenheim, Wickerschwihr, Widensolen, Wihr-en-Plaine. Canton de Colmar: Colmar, Sainte-Croix-en-Plaine. Canton d'Ensisheim: Biltzheim, Blodelsheim, Ensisheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Meyenheim, Munchhouse, Munwiller, Niederentzen, Niederhergheim, Oberentzén, Oberhergheim, Pulversheim, Réguisheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart. Canton de Guebwiller: Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, Orschwihr, Rimbach-près-Guebwiller, Rimbach-Zell. Canton de Kaysersberg: Ammerschwihr, Béblenheim, Bennwihr, Ingersheim, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Ostheim, Riquewihr, Sigolsheim, Zellenberg. Canton de Lapoutroie: Bonhomme (Le), Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Orbey. Canton de Munster: Breitenbach, Eschbach-au-Val, Griesbach-au-Val, Gunsbach, Hohrod, Luttenbach, Metzeral, Muhlbach, Munster, Sondernach, Soultzbach, Soultzeren, Stosswihr, Wasserbourg. Canton de Neuf-Brisach: Algolsheim, Appenwihr, Balgau, Biesheim, Dessenheim, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag, Logelheim, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Vogelgrun, Volgelsheim, Weckolsheim, Wolfgantzen. Canton de Ribeauvillé: Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Ribeauvillé, Rodern, Rorschwihr, Saint- Hippolyte, Thannenkirch. -

Horaires Et Trajet De La Ligne 33 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne 33 de bus 33 Belfort République Voir En Format Web La ligne 33 de bus (Belfort République) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Belfort République: 06:25 - 13:10 (2) Menoncourt Par Reppe: 12:17 - 19:25 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 33 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 33 de bus arrive. Direction: Belfort République Horaires de la ligne 33 de bus 34 arrêts Horaires de l'Itinéraire Belfort République: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 06:25 - 13:10 mardi 06:25 - 13:10 Les Errues Rue de l'Étang, Menoncourt mercredi 06:25 - 13:10 Zone Industrielle jeudi 06:25 - 13:10 Rue des Grands Champs, Lagrange vendredi 06:25 - 13:10 Lagrange samedi 06:25 - 13:10 Rue de l'Escarcette, Lagrange dimanche Pas opérationnel Clair Chenois Rue du Clair Chênois, Lariviere Larivière Place Montebello, Lariviere Informations de la ligne 33 de bus Direction: Belfort République Paon Bleu Arrêts: 34 Durée du Trajet: 50 min Chemin Du Moulin Récapitulatif de la ligne: Les Errues, Zone Industrielle, Lagrange, Clair Chenois, Larivière, Paon La Noue Bleu, Chemin Du Moulin, La Noue, Angeot, Route De Rue Principale, Angeot Vauthiermont, Vauthiermont, Etang Prévot, Bourbet, Etang, Reppe, Vie De Ban, Château Tuilerie, Ancienne Angeot Douane, Foussemagne, St Martin, Frais, Bochets, Pensées, Bessoncourt, Lys, Zac Est, Porte De Belfort, Route De Vauthiermont Zac Ouest, Pérouse, Cerisiers, Mendès France, Miotte, Atria, République Vauthiermont Etang -

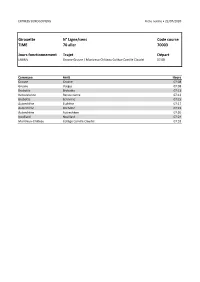

Girouette N° Ligne/Sens Code Course TIME 70 Aller 70003 Jours

EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70003 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Grosne Grosne / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:08 Commune Arrêt Heure Grosne Grosne 07:08 Grosne Vosges 07:08 Brebotte Brebotte 07:11 Recouvrance Recouvrance 07:12 Brebotte Ecrevisse 07:15 Autrechêne Eschêne 07:17 Autrechêne Rechotte 07:19 Autrechêne Autrechêne 07:20 Novillard Novillard 07:24 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:33 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70004 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Reppe Bourbet / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:15 Commune Arrêt Heure Reppe Bourbet 07:15 Reppe Etang 07:15 Reppe Reppe 07:15 Reppe Vie de Ban 07:16 Foussemagne Château Tuilerie 07:20 Foussemagne Ancienne Douane 07:21 Foussemagne Foussemagne 07:22 Foussemagne St Martin 07:23 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:35 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70005 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Suarce Pont Suarcine / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:16 Commune Arrêt Heure Suarce Pont Suarcine 07:16 Chavanatte Chavanatte 07:20 Chavanatte Croisée 07:20 Chavannes-les-Grands Chavannes-les-Grands 07:25 Chavannes-les-Grands Ruisseau 07:25 Boron Rue de Vellescot 07:35 Boron Boron 07:35 Boron Route de Grosne 07:36 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:50 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens