Plan Local D'urbanisme Intercommunal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Arrête Cadre Sécheresse Interdépartemental 2012

Annexe 1 : Représentation cartographique des zones d'alerte Annexe 2 : Répartition des communes par zones d'alerte : 1. pour leur alimentation en eau potable (par type d'alimentation et zone d’alerte de provenance) 2. pour leurs eaux superficielles Répartition des communes par type d'alimentation en eau potable et zone d’alerte de provenance NB : Cette répartition est susceptible d'évoluer suivant les interconnexions effectuées par les communes ou le changement de leur type d'approvisionnement. · Zone d’Alerte Ill Amont Communes alimentées par forage ! ! " " # ""$ "" "" !" " "" ! " "" #%" # " Communes avec alimentation mixte # ! ! ! Communes alimentées par des sources ! " ! % ! ! ! !! " ! # · Zone d’Alerte Doller Amont – Fecht – Weiss – Lauch Communes alimentées par forage "" "" ! "" % "" ! " "" "" "" "" ! "" "" Communes avec alimentation mixte "" " ! ! ""# & ! ! #% ! "" ""# Communes alimentées par des sources ! ! " "" ! ! ""# ! # "$ "$ #% " ! "" " " " " ! · Zone d’Alerte Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette Pour le Bas -Rhin Communes alimentées -

LAC DE KRUTH – WILDENSTEIN Domaine Privé De La Fédération

LAC DE KRUTH – WILDENSTEIN Domaine privé de la Fédération RÈGLEMENT PÊCHE 2013 Les eaux du lac sont classées en 1ère catégorie piscicole. Toutefois, les repeuplements actuels ne concernent que les salmonidés (truites Arc en Ciel et Fario) assurés par le Groupement de Réciprocité du Haut-Rhin. Tous les autres poissons sont issus d’une reproduction naturelle. Ouverture – Fermeture Du vendredi Saint au troisième dimanche qui suit la fermeture en 1ère catégorie. Horaires de pêche : l’action de pêche peut se dérouler une demi heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après son coucher (consulter l’éphéméride). Carte de pêche : Seuls les pêcheurs du Haut-Rhin peuvent pratiquer sur le lac sans supplément. Les pêcheurs des autres départements doivent, soit s’acquitter d’une carte journalière, soit du timbre URNE (Union Réciprocitaire du Nord-Est), valable toute l’année dans tous les départements adhérents : 02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 80, 88. Les titulaires de cartes « découverte » et « découverte femme » peuvent pêcher librement sur le lac. Les permis de pêche annuels, vacances et journaliers sont reconnus. Points de vente les plus proches : Parc Arbre Aventure, ici au lac, la supérette « la Fromentière » à Kruth, l’Office de Tourisme à Saint-Amarin, Tabac articles de pêche NORTH à Moosch. Nombre de cannes utilisées : 2 cannes par pêcheur (une canne sans moulinet compte pour une canne). Appâts autorisés : tous les appâts artificiels et naturels (y compris l’asticot sauf pour l’amorçage). Limitation de prises : 6 truites par journée de pêche et par pêcheur. -

Classement Féminin Des Sociétes Concours Du Groupement De Thann

Concours du groupement de Thann 2013 à Wittelsheim Les 29 & 30 Juin 2013 Classement Féminin des sociétes Rang Club Total 1 S G Le Progrès Cernay CERNAY 2 164,549 2 Gym Alsatia Thann THANN 2 051,871 3 Espérance Moosch MOOSCH 1 040,280 4 Espérance Wittelsheim WITTELSHEIM 815,995 5 S G Masevaux MASEVAUX 639,247 6 S R Bitschwiller BITSCHWILLER 636,819 7 Alsatia Wattwiller WATTWILLER 459,368 8 Espérance Mollau MOLLAU 455,057 9 Alsatia Fellering FELLERING 219,520 10 Espérance Roderen RODEREN 147,270 30/06/2013 Microtop - Club informatique du plateau de Blamont - http://pagespro-orange.fr/microtop 1/1 Concours du groupement de Thann 2013 à Wittelsheim Les 29 & 30 Juin 2013 Classement Masculin des sociétés Rang Club Total 1 S G Le Progrès Cernay CERNAY 968,353 2 Espérance Moosch MOOSCH 542,790 3 S G Masevaux MASEVAUX 409,000 4 Espérance Wittelsheim WITTELSHEIM 275,280 5 Alsatia Wattwiller WATTWILLER 186,618 6 S R Bitschwiller BITSCHWILLER 159,800 7 Gym Alsatia Thann THANN 39,500 8 Espérance Mollau MOLLAU 29,350 30/06/2013 Microtop - Club informatique du plateau de Blamont - http://pagespro-orange.fr/microtop 1/1 Concours du groupement de Thann 2013 à Wittelsheim Les 29 & 30 Juin 2013 Classement : Parcours (F) Année : 2002 Rang Nom Prénom Club Total Prix 1 BABOUCHI Massilia WITTELSHEIM 32,900 O 2 GOETZ Alicia WITTELSHEIM 30,350 A 3 KOENIG Laura MASEVAUX 29,920 B 4 AYAD Chaïma BITSCHWILLER 29,400 5 KIBLER Louna THANN 29,150 6 BIANCO Anaïs-Laura THANN 26,550 7 HAMZA Sofia THANN 25,950 30/06/2013 Microtop - Club informatique du plateau de Blamont -

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public D'eau Potable

Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable Exercice 2017 Document établi selon le décret et l’arrêté ministériels du 02/05/07 Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin 70 rue Charles de Gaulle 68550 SAINT-AMARIN Tél 03 89 82 60 01 Fax 03 89 38 23 14 Courriel: [email protected] www.cc-stamarin.fr Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2017 Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin Les chiffres du service d’eau potable Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin 15 communes desservies : Fellering, Geishouse, Goldbach- Altenbach, Husseren-Wesserling, Kruth, Malmerspach, Territoire Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen, Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbès, Wildenstein 5 840 abonnés 12 757 habitants desservis 5 840 abonnés Suez a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de Exploitation leur entretien et de la permanence du service. En affermage par Suez La Communauté de Communes garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. La CCVSA dispose de nombreuses ressources propres : Production 73 sources, 3 forages et 1 prise d’eau ont fourni 751 068 m3 751 068 m3 produits d’eau traitée. Les abonnés ont consommé 539 466 m3 en 2017, soit en Distribution moyenne 115 litres par habitant et par jour. 167,5 km de réseau Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des 539 466 m3 consommés besoins en eau de service, le rendement du réseau est de 72,3 %. -

Histoire De L'alsace

Printing / Binding Instructions 1. Print document double sided on letter size paper Histoire de l’Alsace 2. Cut the entire printed document in half 3. Fold over making sure the page numbering is continuous Tome III: Histoire Naturelle 4. For the cover: Print just the first page on card stock paper Cut the cover in half as well 5. Assemble the covers on the document 6. Punch the left side for a binding, spiral or comb as desired http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml Kevin Smith 2015 KJ Smith i ii iii iv INTRODUCTION This guide book serves as a supplement and reference book for my prior two guides, (Tome I: Haut Rhin and Tome II: Bas Rhin). In this guide I include information on the natural history of Alsace in the following domains: Ma Serie Histoire de l’Alsace 1) Geology and topography 2) Birds and Birding locations with trails and maps Tome I: Haut-Rhin 3) Vignoble, terroire and climate Tome II: Bas-Rhin 4) Wetlands and rivers Tome III: Histoire Naturelle 5) Ground water 6) The Rhine River and history of its desecration 7) An Alsacation Eco-Manifesto I have included lists and tables but relatively few images and even fewer in color. This guide is data, mostly text, a reference, but very worthwile indeed. Kevin Smith 2015 http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml v vi CONTENTS: 113 Où voir les oiseaux dans les Hautes-Vosges 115 Randonnée Hohneck par le Schiessrothreid 5 Breve Histoire Géologique De L’Alsace 117 Barrage de Michelbach uncertain 118 Wiki Barrage de Michelbach 15 Géologie en Alsace 119 Randonnée Lac de -

Zones PTZ 2017

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

Eté 2013 Kruth

Eté 2013 Kruth Qui respecte les autres est lui-même respecté Sommaire Edito page 3 Cadre de vie pages 4 à 6 Zoom sur... page 7 Les gens d’ici pages 8 et 9 Actualités pages 10 et 11 Arrêt sur images pages 12 et 13 Du côté des finances pages 14 et 15 Brèves page 16 Zoom sur... page 17 A l’ombre du Schlossberg pages 18 et 19 Au fil des conseils pages 19, 20 et 21 A vos plumes page 22 Vos rendez-vous page 23 Bulletin communal Juillet 2013 24 pages, imprimé à 575 exemplaires et diffusé gratuitement Directeur de la publication : M. le Maire, Claude Walgenwitz Comité de rédaction : Commission communication et services à la population Crédit photo : F. Arnold, V. Gacoin, C. et S. Gardner, J-P Haller, PNRBV, M-E. Schlussel, R. Walgenwitz Mise en page et impression : AZ Imprimerie – 03 89 59 17 95 Dépôt légal : Juillet 2013 2 Edito orsque nous regardons compter sur les compétences, les savoir-faire d’André Lautour de nous, nous ne Schlussel et de Patrick Foltzer qui assureront l’intérim pouvons que nous émerveil- pour le triage du Wingwald et celui du Bockloch. Mais ler devant la beauté de nos ils le feront en plus de leurs charges de travail actuelles ! paysages, devant la majes- té de nos sapins, épicéas, hêtres... Notre forêt mérite que les responsables de l’ONF fassent tout le nécessaire afin qu’un jour, et le plus rapidement La forêt est un élément essentiel de notre patri- possible, nous ayons à nouveau non pas deux, je ne suis moine. -

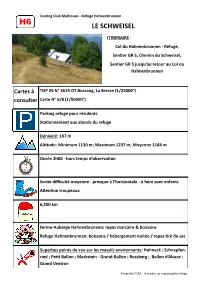

Le Schweisel

Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen H6 LE SCHWEISEL ITINERAIRE : Col du Hahnenbrunnen - Refuge, Sentier GR 5, Chemin du Schweisel, Sentier GR 5 jusqu’au retour au Col du Hahnenbrunnen Cartes à TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) consulter Carte N° 6/8 (1/50000°) Parking refuge pour résidents Stationnement aux abords du refuge Dénivelé: 107 m Altitude: Minimum 1130 m; Maximum 1237 m; Moyenne 1184 m Durée 2h00 - hors temps d’observation Sortie difficulté moyenne- presque à l’horizontale - à faire avec enfants Attention troupeaux 6,200 km Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaire & boissons Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen- ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ; Ballon d’Alsace : Grand Ventron Propriété TCM - A rendre au responsable refuge Ferme Schweisel Hundskopf 1237m Côte 1199 Holzruecken 1234m Refuge Hahnenbrunnen—TCM Départ: Côte 1186 RD 431 Ferme-Auberge Hahnenbrunnen Descriptif de l’itinéraire: En quittant le refuge, prendre à droite la route des Crètes puis à 300m toujours à droite, le du GR5 en contournant la barrière en bois. Apres 15 min. on arrive dans une clai- rière, à un croisement. On quitte le GR5 à pour un chemin forestier carrossable non ba- lisé qui descend à droite vers le Schweisel. Dans les 2 virages en épingle à cheveux, pren- dre tout droit. A la patte d’oie suivante, atteindre l’orée de la forêt par le chemin descen- dant . Au bout de 100m, vue sur la ferme du Schweisel - rénovée en résidence et sur le massif du Kastelberg, Schnepfenried et à votre droite les fermes auberges Uff Rain et Salz- bach. -

Conseil Municipal De L’Année 2021 a Eu Lieu En La Mairie Le Vendredi 5 Février

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 La première réunion du Conseil municipal de l’année 2021 a eu lieu en la mairie le vendredi 5 février. Tous les 15 élus en exercice ont pris part à cette séance de travail. La séance est ouverte à 20 h et les points de l’ordre du jour sont débattus. La réunion est close à minuit. Les décisions prises sont les suivantes. HUIS-CLOS EN RAISON DU COUVRE-FEU Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-18, Vu le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Considérant les circonstances sanitaires exceptionnelles et inédites liées à la propagation de la COVID-19, Considérant que, en raison du couvre-feu, les personnes autres que les membres du Conseil municipal et les agents municipaux nécessaires à l’organisation de ce conseil, et le cas échéant les journalistes, ne peuvent se déplacer, Après avoir voté, le Conseil municipal, à l’unanimité, prononce le huis-clos pour cette séance. I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 Le compte-rendu affiché en mairie le vendredi 18 décembre 2020 concernant la séance du vendredi 11 décembre 2020 et transmis aux élus ne soulève aucune remarque. Il est approuvé à l’unanimité et les conseillers qui avaient pris part à la réunion signent le procès-verbal des délibérations. -

1 / 2 Tournez S.V.P Exposants Ville Produits Proposés Ferme KRUGLER Et GIE Terre D'elsass Viandes, Fleichschnakas, Gendarmes

Exposants Ville Produits proposés Ferme KRUGLER et SCHWEIGHOUSE- Viandes, Fleichschnakas, Gendarmes, GIE Terre d'Elsass THANN Burgers, Grillades, … SCHWEIGHOUSE- Dominique SESTER Œufs frais – Pommes de terre THANN Les Fleurs du Bach SCHWEIGHOUSE- Légumes de saison – Conserves et Benoît SCHAFFNER THANN pesto Pommes de terre, Œufs frais, Lapins EARL CHRISTEN Lucien UFFHOLTZ fermiers sur commande Ferme du Bas Gresson Lard paysan - Fromages (Barkass, OBERBRUCK M. et Mme MUNSCH Cœur de Massif) - Beurre La Ferme du Boskopf Fromage (Munster, Bargkas, Tomme, SAINT-AMARIN M. KORNACKER Fromage frais) - Beurre - Yaourt - Flan Ferme du Grunholz MITZACH Charcuterie artisanale SCEA WEYBRECHT Fromages de chèvre, Fromage blanc, REININGUE Doris LUX Faisselle, Yaourts Abbaye d’Oelenberg REININGUE Farine – Nouilles – Cake – Petits fours BITSCHWILLER- Pain paysan, Pain bio, Kougelhopf, Boulangerie DURLIAT LES-THANN Cake, Brioche, Croûte, Friand, Munster Farine de blé et d'épeautre certification Ferme Jean-Paul SIRLIN HEIMSBRUNN Bio DEMETER MINERASEVE Sève de bouleau bio et fraîche – Jus de ASPACH LE HAUT MINERAJUS légumes et fruits frais bio Hibiscus – Gingembre – Curcuma – Jus ADISE 68 THANN de fleurs d’hibiscus – Jus de gingembre 1 / 2 Tournez S.V.P Exposants Ville Produits proposés Escargots surgelés : coquilles et L'escargot de Wesserling MITZACH croustilles - Escargots bio en bocaux SCHWEIGHOUSE- Hubert MOUROT Miel THANN L’atelier de JoAnna Confitures, gelées et sirops artisanaux ASPACH-LE-BAS Christiane HERR de fruits locaux Cave VOELKER ORSCHWIHR -

17 Mulhouse > Thann > Kruth

Fiche Horaire 17 Mulhouse > Thann > Kruth 0 805 415 415 Du 19 décembre 2020 au 03 janvier 2021 Mise à jour le : 22 décembre 2020 Du lundi au vendredi O O O O O O O 1 O tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram c tram tram tram tram train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train Mulhouse 5.34 5.54 7. 54 8.54 10.54 11. 5 4 12.54 13.54 14.54 15.54 16.24 16.54 Gare Centrale | | 5.50 6.20 6.50 7. 2 0 | 7. 5 0 8.20 | 8.50 9.20 9.50 10.20 | 10.50 11.20 | 11. 50 12.20 | 12.50 13.20 | 13.50 14.20 | 14.50 15.20 | 15.50 | 16.20 | Porte-Jeune | | 5.54 6.24 6.54 7. 2 4 | 7. 5 4 8.24 | 8.54 9.24 9.54 10.24 | 10.54 11.24 | 11. 5 4 12.24 | 12.54 13.24 | 13.54 14.24 | 14.54 15.24 | 15.54 | 16.24 | Daguerre | | 6.00 6.31 7. 0 0 7. 3 0 | 8.01 8.31 | 9.01 9.31 10.01 10.31 | 11.01 11.31 | 12.01 12.31 | 13.01 13.31 | 14.01 14.31 | 15.01 15.31 | 16.01 | 16.31 | Mulhouse Dornach 5.38 5.58 6.05 6.35 7. -

INFO WILDENSTEIN Journal Communal ETE 2019

INFO WILDENSTEIN Journal communal ETE 2019 42 INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 2 LE MOT DU MAIRE 3 INFOS COMMUNALES 5 VIE DANS LE VILLAGE 16 L’ECHO DE LA RESERVE 18 NOUVELLES de la PIERRE SAUVAGE 20 ELSASSDITSCH 21 RUBRIQUE ALTERNATIVE 22 RUBRIQUE DES ENFANTS 23 SOMMAIRE JEU POUR TOUS 24 COLLECTES DE DECHETS 2019 Ordures ménagères: tous les mardis ENCOMBRANTS: 4 septembre—6 novembre METAUX: 2 octobre Déchets électriques: 14 septembre—16 novembre (Wesserling de 8h30 à 11h30) DON DU SANG 2019 11 octobre de 15h30 à 19h30 à la Salle Saint Wendelin à Kruth 16 août de 15h30 à 19h30 1 rue des Ecoles à Fellering LES ANIMATIONS DE l’ÉTÉ 15 août : Fête de la myrtille 31 août : Barbecue – pétanque 1 LE MOT DU MAIRE Chères Amies, Chers Amis, Cette année 2019 est, comme promis lors de la cérémonie des vœux, une année riche en évènements pour la communauté villa- geoise. Tout d’abord, l’aménagement de la Place de la Mairie a pu se concrétiser et les travaux sont en cours de finalisation. Une véri- table plus-value paysagère a été réalisée grâce au travail efficace d’entreprises locales et près d’un quart de la surface totale de la place a donc été végétalisée. La fontaine coulera dorénavant une bonne partie de la journée grâce à la récupération de l’eau de la rivière ce qui donnera un peu plus de vie à cette place centrale. La restauration de l’orgue est aussi en cours de finalisation et le facteur d’orgues procède actuellement au remontage de l’instru- ment dans l’église mi-juillet.