MAX REGER Chronologie 1873-1916

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Zur Reger-Rezeption Des Wiener Vereins Für Musikalische Privataufführungen

3 „in ausgezeichneten, gewissenhaften Vorbereitungen, mit vielen Proben“ Zur Reger-Rezeption des Wiener Vereins für musikalische Privataufführungen Mit Max Regers frühem Tod hatte der unermüdlichste Propagator seines Werks im Mai 1916 die Bühne verlassen. Sein Andenken in einer sich rasant verändernden Welt versuchte seine Witwe in den Sommern 1917, 1918 und 1920 abgehaltenen Reger-Festen in Jena zu wahren, während die schon im Juni 1916 gegründete Max- Reger-Gesellschaft (MRG) zwar Reger-Feste als Kern ihrer Aufgaben ansah, we- gen der schwierigen politischen und fnanziellen Lage aber nicht vor April 1922 ihr erstes Fest in Breslau veranstalten konnte. Eine kontinuierliche Auseinandersetzung zwischen diesen zwar hochkarätigen, jedoch nur sporadischen Initiativen bot Arnold Schönbergs Wiener „Verein für mu- sikalische Privataufführungen“, dessen Musiker, anders als die der Reger-Feste, in keinem persönlichen Verhältnis zum Komponisten gestanden hatten. Mit seinen idealistischen Zielen konnte der Verein zwar nur drei Jahre überleben, war aber in der kurzen Zeit seines Wirkens vom ersten Konzert am 29. Dezember 1918 bis zum letzten am 5. Dezember 1921 beeindruckend aktiv: In der ersten Saison veranstal- tete er 26, in der zweiten 35, in der dritten sogar 41 Konzerte, während die vorzeitig beendete vierte Saison nur noch elf Konzerte bringen konnte. Berücksichtigt wur- den laut Vereinsprospekt Werke aller Stilrichtungen unter dem obersten Kriterium einer eigenen Physiognomie ihres Schöpfers. Pädagogisches Ziel war es, das Pu- blikum auf -

Max Reger's Adaptations of Bach Keyboard Works for the Organ Wyatt Smith a Dissertation Submitted in Partial Fulfillment Of

Max Reger’s Adaptations of Bach Keyboard Works for the Organ Wyatt Smith A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts University of Washington 2019 Reading Committee: Carole Terry, Chair Jonathan Bernard Craig Sheppard Program Authorized to Offer Degree: School of Music ©Copyright 2019 Wyatt Smith ii University of Washington Abstract Max Reger’s Adaptations of Bach Keyboard Works for the Organ Wyatt Smith Chair of the Supervisory Committee: Dr. Carole Terry School of Music The history and performance of transcriptions of works by other composers is vast, largely stemming from the Romantic period and forward, though there are examples of such practices in earlier musical periods. In particular, the music of Johann Sebastian Bach found its way to prominence through composers’ pens during the Romantic era, often in the form of transcriptions for solo piano recitals. One major figure in this regard is the German Romantic composer and organist Max Reger. Around the turn of the twentieth century, Reger produced many adaptations of works by Bach, including organ works for solo piano and four-hand piano, and keyboard works for solo organ, of which there are fifteen primary adaptations for the organ. It is in these adaptations that Reger explored different ways in which to take these solo keyboard works and apply them idiomatically to the organ in varying degrees, ranging from simple transcriptions to heavily orchestrated arrangements. This dissertation will compare each of these adaptations to the original Bach work and analyze the changes made by Reger. It also seeks to fill a void in the literature on this subject, which often favors other areas of Reger’s transcription and arrangement output, primarily those for the piano. -

Reger on the Web

28 reger on the web It is quite interesting to browse the internet regarding information on Max Reger, though it must be said that very few websites give really substantial accounts. Any account, however, can help retaining Reger under consideration. Several CD labels, concert organisers (http://www.chorkonzerte.de/ – Erlöserkirche München, http://www.geocities.com/Vienna/ Strasse/1945/WSB/reger.html – Washington Sängerbund, http://www.konzerte-weiden.de/ – Förderkreis für Kammermusik Weiden or http://www.max-reger-tage.de – Max-Reger-Tage Weiden) or music publishers (e.g. C. F. Peters, http://www.edition-peters.de/urtext/reger/ choralfantasien_2/) give tiny bits when advertising their stuff, and in music periodicals’ websi- tes reviews may be found (one of the best websites in this respect is http://www.gramopho- ne.co.uk/reviews/default.asp which stores past reviews of many Gramophone issues; other reviews can be found e. g. under http://www.musicweb.uk.net/). Links to commercial aspects of Reger – CDs, books, sheet music etc. can be found on http://www.mala.bc.ca/~mcneil/ reger.htm. There are several websites that are rather the only online source for one or the other spe- cific country, amongst them French, Spanish, Korean, Japanese, or Polish websites (http://mac-texier.ircam.fr/textes/c00002635/, http://www.rtve.es/rne/rc/boletin/boljun/reger.htm, http://members.tripod.lycos.co.kr/ksjpiano/reger.htm, http://www.ne.jp/asahi/piano/natsui/ S_Reger.htm – with reference to Reger’s Strauß transcription, http://wiem.onet.pl/ wiem/0039a5.html). Several Netherlands websites show how well-loved Reger is in our neigh- bouring country, and even deal with the interpretation of Reger’s organ music (http://www. -

Historicism and German Nationalism in Max Reger's Requiems

Historicism and German Nationalism in Max Reger’s Requiems Katherine FitzGibbon Background: Historicism and German During the nineteenth century, German Requiems composers began creating alternative German Requiems that used either German literary material, as in Schumann’s Requiem für ermans have long perceived their Mignon with texts by Goethe, or German literary and musical traditions as being theology, as in selections from Luther’s of central importance to their sense of translation of the Bible in Brahms’s Ein Gnational identity. Historians and music scholars in deutsches Requiem. The musical sources tended the late nineteenth and early twentieth centuries to be specifically German as well; composers sought to define specifically German attributes in made use of German folk materials, German music that elevated the status of German music, spiritual materials such as the Lutheran chorale, and of particular canonic composers. and historical forms and ideas like the fugue, the pedal point, antiphony, and other devices derived from Bach’s cantatas and Schütz’s funeral music. It was the Requiem that became an ideal vehicle for transmitting these German ideals. Although there had long been a tradition of As Daniel Beller-McKenna notes, Brahms’s Ein German Lutheran funeral music, it was only in deutsches Requiem was written at the same the nineteenth century that composers began time as Germany’s move toward unification creating alternatives to the Catholic Requiem under Kaiser Wilhelm and Bismarck. While with the same monumental scope (and the same Brahms exhibited some nationalist sympathies— title). Although there were several important he owned a bust of Bismarck and wrote the examples of Latin Requiems by composers like jingoistic Triumphlied—his Requiem became Mozart, none used the German language or the Lutheran theology that were of particular importance to the Prussians. -

Beyond Beethoven LEON BOTSTEIN, Conductor

Friday Evening, January 31, 2020, at 8:00 Isaac Stern Auditorium / Ronald O. Perelman Stage Conductor’s Notes Q&A with Leon Botstein at 7:00 presents Beyond Beethoven LEON BOTSTEIN, Conductor LOUIS SPOHR Symphony No. 6 in G major Op. 116 I. The Age of Bach and Handel 1720 II. The Age of Haydn and Mozart 1780 III. The Age of Beethoven 1810 IV. The Newest of the New 1840 GALINA USTVOLSKAYA Piano Concerto I. Lento assai II. Allegro moderato III. Andante (cantabile) IV. Largo V. Grave LUCAS DEBARGUE, Piano Intermission FRANZ LISZT Fantasy on Motifs from Beethoven’s Ruins of Athens LUCAS DEBARGUE, Piano Program continues on following page American Symphony Orchestra welcomes the many organizations who participate in our Community Access Program, which provides free and low-cost tickets to underserved groups in New York’s five boroughs. For information on how you can support this program, please call (212) 868-9276. PLEASE SWITCH OFF YOUR CELL PHONES AND OTHER ELECTRONIC DEVICES. MAX REGER Variations and Fugue on a Theme of Beethoven, Op.86 Theme (Andante) I. Un poco più lento II. Appassionato III. Andantino grazioso IV. Vivace V. Andante sostenuto VI. Allegretto con grazia VII. Poco Vivace VII. Allegro pomposo Fugue (Con spirito) This evening’s concert will run approximately 2 hours including one 20-minute intermission. from the Music Director Celebrating Beethoven piano concerto. Ustvolstkaya (1919– by Leon Botstein 2006) was a remarkable iconoclast. Her music is strikingly original and gripping Our habit of marking anniversaries in in its use of sound. We need to stop our culture of concert programming remembering her, if at all, in the context has to inspire some ambivalence. -

Karl Straube, Old Masters and Max Reger a Study in 20Th Century Performance Practice

Karl Straube, Old Masters and Max Reger A Study in 20th Century Performance Practice By Bengt Hambraeus In 1904, the German organist Karl Straube published Alte Meister, an anthology in two volumes of organ music from the 17th and early 18th centuries (Peters 3065 a/b). The second of these volumes was replaced in 1929 with two new ones, with the same title (Peters 4301 a/b). The 3065a volume, which is still available, bears the dedication “Dem jungen Meister Max Reger”, This dedication can be understood in two ways. Either: to a young master composer being on a par with his classical colleagues from past centuries; or: to a young promising composer (Reger, by then 31 years old, had already written many of his most important organ works). We do not have to speculate about the intention of the dedication as such, only observe it in relation to three facts: (i) Both Straube and Reger were born in the same year (1873) and thus belong to the same generation; Reger died in 1916, Straube in 1950; since 1903 Straube had held different positions at the Thomas Church in Leipzig, until 1918 as an organist, and subsequently as choral director; furthermore he had been teaching the organ at the Leipzig Music Conservatory since 1907. (2) Since the beginning of the century, Straube had published a few practical editions of old and more recent organ music. Among the latter, we find his alternative versions to some already printed organ works by Reger. His various editions can easily allow us to understand how he himself may have performed the music, and how and why his interpretations became trendsetters for many of his students. -

Max Reger Norrköping Symphony Orchestra Leif Segerstam

MAX REGER NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA LEIF SEGERSTAM LEIF SEGERSTAM BIS-9047 BIS-9047_f-b.indd 1 2013-10-17 11.46 REGER, Max (1873–1916) Orchestral Works Leif Segerstam conductor Norrköping Symphony Orchestra Total playing time: 3h 23m 54s 2 Disc 1 [64'56] Variations and Fugue on a Theme of Mozart 31'49 Op. 132 (1914) 1 Andante grazioso 2'29 2 Variation I. L’istesso tempo 2'35 3 Variation II. Poco agitato 1'52 4 Variation III. Con moto 1'21 5 Variation IV. Vivace 0'48 6 Variation V. Quasi presto 1'35 7 Variation VI. Sostenuto 2'20 8 Variation VII. Andante grazioso 2'20 9 Variation VIII. Molto sostenuto 7'13 10 Fugue. Allegretto grazioso 9'05 11 Symphonischer Prolog zu einer Tragödie 32'12 Op. 108 (1908) Grave – Allegro agitato – Molto sostenuto – Tempo I (Allegro) – Andante sostenuto – Tempo I (Allegro) – Molto sostenuto – Allegro agitato – Quasi largo – Andante sostenuto 3 Disc 2 [67'04] Piano Concerto in F minor, Op. 114 (1910) 43'43 1 I. Allegro moderato 20'34 2 II. Largo con gran espressione 12'21 3 III. Allegretto con spirito 10'32 Love Derwinger piano Suite im alten Stil, Op. 93 (1906, orch. 1916) 22'21 4 I. Präludium. Allegro comodo 6'08 5 II. Largo. Largo 8'38 6 III. Fuge. Allegro con spirito, ma non troppo vivace – Meno mosso – Andante sostenuto – Quasi largo 7'25 Instrumentarium Grand Piano: Steinway D 4 Disc 3 [71'54] Variations and Fugue on a Theme of Beethoven 21'18 Op. 86 (1904, orch. -

Ökumenischer Preis 2016 an Frank-Walter Steinmeier

B 215 75 F zur debatte 5/2016 Themen der Katholischen Akademie in Bayern 2 11 15 31 Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsident Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster Prof. Dr. Markus Lienkamp sieht in Elek- Steinmeier plädiert für neue Wege des des ZdK, stellt den Außenminister in sei- stellt jüdisches Leben im Deutschland troautos die Grundlage zukünftiger Mo- Dialogs in Europa ner Laudatio als „Knotenlöser“ vor von heute vor bilität 10 14 23 35 Ein Grußwort der Bayerischen Staats- Das Schlusswort bei der Preisverleihung Bedeutende Werke und entscheidende Albert von Schirnding begrüßte diesmal regierung überbrachte Staatsministerin hielt Reinhard Kardinal Marx Punkte in der Biographie von Max Reger in seiner Reihe Jenny Erpenbeck Dr. Beate Merk erläutert Prof. Dr. Dr. Michael Hartmann Ökumenischer Preis 2016 an Frank-Walter Steinmeier Anlässlich eines Festaktes mit rund 300 Ehrengästen erhielt Elke Büdenbender, die Ehefrau des Geehrten, Außen- Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier am 11. minister Dr. Frank-Walter Steinmeier, Laudator Prof. Dr. Juli 2016 den Ökumenischen Preis der Katholischen Aka- Dr. Thomas Sternberg und Akademiedirektor Dr. Florian demie Bayern. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Thomas Stern- Schuller (v.l.n.r.). Lesen Sie im Anschluss die überarbeite- berg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholi- ten Reden des Festaktes, eine Presseschau sowie die Preis- ken. Auf dem Foto zu sehen: Kardinal Reinhard Marx, begründung und sehen Bilder rund um die Preisverleihung. Die Welt ist aus den Fugen – Editorial was hält uns zusammen? Bundesminister Frank-Walter Steinmeier Liebe Leserinnen und Leser! Es ist mir eine Ehre, mit dem Öku- Politik (bzw. Gesellschaft), Kultur menischen Preis der Katholischen Aka- (bzw. -

Requiem Woo V/9

Max Reger (1873–1916) Requiem WoO V/9 Vervollständigung der Sequenz zum Konzertgebrauch von Thomas Meyer-Fiebig Einleitung I. Bekanntlich waren Tod und Vergänglichkeit ein zentrales Thema in Max Regers Denken und Schaffen.1 Schon im langsamen Satz der 1894-5 entstandenen Orgelsuite e-Moll op. 16 findet sich neben den Choralmelodien Es ist das Heil uns kommen her und Aus tiefer Not schrei ich zu dir die achte Strophe des Chorals O Haupt voll Blut und Wunden, »Wenn ich einmal soll scheiden«; rund zwanzig Jahre später war die Aktualität dieser Choralstrophe nicht geringer geworden, an Arthur Seidl schrieb Reger 1913: »Haben Sie noch nicht bemerkt, wie durch alle meine Sachen der Choral durchklingt „Wenn ich einmal soll scheiden?“«2 Selbst in der Verlobungszeit schuf Reger zahlreiche Choralvorspiele, die dem Themenbereich nahestehen: »Ich hab in den letzten Tagen Sachen geschrieben, die fast durchgängig vom Tode handeln! Sei mir nicht böse, ich bin eben so tiefernst! | Du mußt mich „aufhellen“, mußt meine Verdüsterung u. Schwarzseherei langsam ablösen – u. ich weiß, Dir, aber nur Dir allein, gelingt es!«3 Stimmungsaufhellungen sollten bei dem hochsensiblen Musiker immer wieder nur temporär sein, nicht nur musikalisch kreisten seine Gedanken immer wieder um Tod und Vergänglichkeit. Es ist bezeichnend, wie ironisch sich Karl Straube später zu Regers Empfindungen äußerte; an Günther Ramin schrieb er 1928: »Günter Raphael hat sein Violinkonzert vollendet. Ein erstaunlicher Mensch. Von einer Maßlosigkeit des Schaffens wie Max Reger. Sollte auch er unbewußt Todesnähe ahnen?«4 Schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges, während seines Kuraufenthalts im 1 Vgl. Rainer Cadenbach, Memento und Monumentum. -

Max Reger in Memoriam 100

MAX REGER IN MEMORIAM 100 SA 2. JULI 2016 KÖLN, TRINITATISKIRCHE 20.00 UHR SO 3. JULI 2016 ODENTHAL, ALTENBERGER DOM 14.30 UHR 2 PROGRAMM MAX REGER IN PROGRAMM MEMOR I A M 100 SA 2. JULI 2016 Max Reger Toccata und Fuge d-Moll op. 129,1 und 2 KÖLN, TRINITATISKIRCHE Toccata op. 80,11 Orgel 20.00 UHR Orgel aus: Drei Geistliche Gesänge op. 110 SO 3. JULI 2016 Choralkantate Nr. 4 Nr. 3 O Tod, wie bitter bist du ODENTHAL, ALTENBERGER DOM »Meinen Jesum lass ich nicht« WDR Rundfunkchor Köln 14.30 UHR Oratorienchöre Altenberger Dom Benedictus op. 59,9 Toccata d-Moll op. 59,5 Orgel Oratorienchöre Altenberger Dom Orgel Andreas Meisner Orgel und Leitung Choralkantate »Auferstanden, auferstanden« WDR Rundfunkchor Köln aus: Acht Geistliche Gesänge op. 138 für Alt, gemischten Chor und Orgel Hannes Reich Einstudierung Nr. 1 Der Mensch lebt und bestehet WoO V/4 Nr. 5 Stefan Parkman Einstudierung und Leitung Nr. 4 Unser lieben Frauen Traum Oratorienchöre Altenberger Dom WDR Rundfunkchor Köln WDR Rundfunkchor Köln Beate Koepp Alt aus: Drei sechsstimmige Chöre a cappella op. 39 KEINE PAUSE Nr. 3 Frühlingsblick WDR Rundfunkchor Köln SENDETERMIN WDR 3 FR 8. JULI 2016, 20.05 UHR Auf den Seiten des WDR Rundfunkchors unter wdr-rundfunkchor.de finden Sie fünf Tage vorher das Programmheft zum jeweiligen Konzert. HÖREN SIE DIESES KONZERT AUCH IM WDR 3 KONZERTPLAYER: WDR3.DE 4 5 MAX REGER IN MEMORIAM MAX REGER IN MEMORIAM MAX REGER IN MEMORIAM – EIN LEBEN ZWISCHEN PPP UND FFF Max Reger war ein Mensch ohne Maß – im Und auch die Grenzen der Konfessionen über- Arbeitsleben und auch privat. -

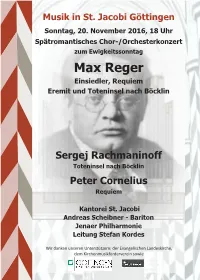

Programmheft Reger-Requiem 10,5Pt.Cdr

Musik in St. Jacobi Göttingen Sonntag, 20. November 2016, 18 Uhr Spätromantisches Chor-/Orchesterkonzert zum Ewigkeitssonntag Max Reger Einsiedler, Requiem Eremit und Toteninsel nach Böcklin Sergej Rachmaninoff Toteninsel nach Böcklin Peter Cornelius Requiem Kantorei St. Jacobi Andreas Scheibner - Bariton Jenaer Philharmonie Leitung Stefan Kordes Wir danken unseren Unterstützern: der Evangelischen Landeskirche, dem Kirchenmusikförderverein sowie PROGRAMM Max Reger (1873-1916) Die Toteninsel op. 128/3 (1912) aus „Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin” Max Reger Der Einsiedler op. 144a (1915) für Chor, Bariton und Orchester Sergej Rachmaninoff (1873-1943) Die Toteninsel op. 29 (1909) nach Arnold Böcklin - Pause (ca. 15 min.) - Besichgen Sie in der Pause gerne unsere Ausstellung in den Seitenschiffen: „125 Jahre Kantorei St. Jacobi“ (Die Ausstellung ist noch bis zum 25.11. geöffnet.) Peter Cornelius (1824-1874) Requiem (1872) nach Hebbel Max Reger Der geigende Eremit op. 128/1 (1912) aus „Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin” Max Reger Requiem op. 144b (1915) nach Hebbel für Chor, Bariton und Orchester 2 Zum heugen Konzert Vor genau 110 Jahren, am 20.11.1906, dirigierte Max Reger im Stadheater Göngen das Städsche Orchester (verstärkt durch die Kasseler Hoapelle) mit eigenen Werken. Am 11. Mai 1916 starb er im Alter von gerade einmal 43 Jahren. Wer war dieser Komponist, der in seiner kurzen Lebenszeit weit über 1.000 Werke für nahezu alle Gaungen komponiert hat (er nannte sich scherzha „Akkordarbeiter“) und der heute hauptsächlich für seine großen Orgelwerke bekannt ist? Max Reger wurde 1873 in Weiden in der Oberpfalz geboren. Er studierte beim damali- gen „Papst der Musiktheorie“ Hugo Riemann in Sondershausen und Wiesbaden. -

Max Reger's Opus 135B and the Role of Karl Straube a Study of The

STM 1994–95 Max Reger’s Opus 135b and the Role of Karl Straube 105 Max Reger’s Opus 135b and the Role of Karl Straube A study of the intense friendship between a composer and performer that had potentially dangerous consequences upon the genesis of Reger’s work Marcel Punt Max Reger’s “Fantasie und Fuge in d-moll, op. 135b” for organ appears at a very cru- cial moment in the history of German music. Reger wrote this piece between 1914 and 1916, a period in which tonality had to give way to other principles of composi- tion, such as unity creating intervals, twelve-tone music, variable ostinato, tone co- lour-melodies, etc. With this piece, Reger stands in the middle of this “development” from Wagner to Schönberg and Webern. So although the piece is still based on tona- lity, it already shows some aspects of the music that was to supersede it, namely both the fantasy and the fugue, which are based on the interval of a small second, the first theme of the fugue which consists of 11 different tones, the second which consists of even 12 different tones, and Reger’s way of changing sound together with the phrasing and the harmonic progress of the music. Reger’s opus 135b for organ could be regar- ded as one of his most advanced and still deserves more attention than it has received to date. Most organists will still only know the piece in its definite shape, now available in the Peeters-edition. But the manuscript that was first sent to the editor Simrock in Berlin, differs quite substantially from the version that Simrock finally published.