Bulletin 2020 01

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Improved Efficiency in Screening.Pdf

PLEASE NOTE! THIS IS SELF-ARCHIVED FINAL-DRAFT VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE To cite this Article: Kinnunen, A. Maijala, P., Järvinen, P. & Hatakka, A. 2017. Improved efficiency in screening for lignin-modifying peroxidases and laccases of basidiomycetes. Current Biotechnology 6 (2), 105–115. doi: 10.2174/2211550105666160330205138 URL:http://www.eurekaselect.com/140791/article Send Orders for Reprints to [email protected] Current Biotechnology, 2016, 5, 000-000 1 RESEARCH ARTICLE Improved Efficiency in Screening for Lignin-Modifying Peroxidases and Laccases of Basidiomycetes Anu Kinnunen1, Pekka Maijala2, Päivi Järvinen3 and Annele Hatakka1,* aDepartment of Food and Environmental Sciences, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, Finland; bSchool of Food and Agriculture, Applied University of Seinäjoki, Seinäjoki, Finland; cCentre for Drug Research, Division of Pharmaceutical Biosciences, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki, Finland Abstract: Background: Wood rotting white-rot and litter-decomposing basidiomycetes form a huge reservoir of oxidative enzymes, needed for applications in the pulp and paper and textile industries and for bioremediation. Objective: The aim was (i) to achieve higher throughput in enzyme screening through miniaturization and automatization of the activity assays, and (ii) to discover fungi which produce efficient oxidoreductases for industrial purposes. Methods: Miniaturized activity assays mostly using dyes as substrate were carried Annele Hatakka A R T I C L E H I S T O R Y out for lignin peroxidase, versatile peroxidase, manganese peroxidase and laccase. Received: November 24, 2015 Methods were validated and 53 species of basidiomycetes were screened for lignin modifying enzymes Revised: March 15, 2016 Accepted: March 29, 2016 when cultivated in liquid mineral, soy, peptone and solid state oat husk medium. -

9B Taxonomy to Genus

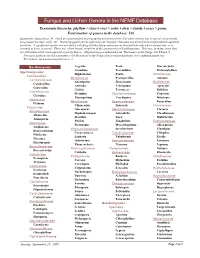

Fungus and Lichen Genera in the NEMF Database Taxonomic hierarchy: phyllum > class (-etes) > order (-ales) > family (-ceae) > genus. Total number of genera in the database: 526 Anamorphic fungi (see p. 4), which are disseminated by propagules not formed from cells where meiosis has occurred, are presently not grouped by class, order, etc. Most propagules can be referred to as "conidia," but some are derived from unspecialized vegetative mycelium. A significant number are correlated with fungal states that produce spores derived from cells where meiosis has, or is assumed to have, occurred. These are, where known, members of the ascomycetes or basidiomycetes. However, in many cases, they are still undescribed, unrecognized or poorly known. (Explanation paraphrased from "Dictionary of the Fungi, 9th Edition.") Principal authority for this taxonomy is the Dictionary of the Fungi and its online database, www.indexfungorum.org. For lichens, see Lecanoromycetes on p. 3. Basidiomycota Aegerita Poria Macrolepiota Grandinia Poronidulus Melanophyllum Agaricomycetes Hyphoderma Postia Amanitaceae Cantharellales Meripilaceae Pycnoporellus Amanita Cantharellaceae Abortiporus Skeletocutis Bolbitiaceae Cantharellus Antrodia Trichaptum Agrocybe Craterellus Grifola Tyromyces Bolbitius Clavulinaceae Meripilus Sistotremataceae Conocybe Clavulina Physisporinus Trechispora Hebeloma Hydnaceae Meruliaceae Sparassidaceae Panaeolina Hydnum Climacodon Sparassis Clavariaceae Polyporales Gloeoporus Steccherinaceae Clavaria Albatrellaceae Hyphodermopsis Antrodiella -

Re-Thinking the Classification of Corticioid Fungi

mycological research 111 (2007) 1040–1063 journal homepage: www.elsevier.com/locate/mycres Re-thinking the classification of corticioid fungi Karl-Henrik LARSSON Go¨teborg University, Department of Plant and Environmental Sciences, Box 461, SE 405 30 Go¨teborg, Sweden article info abstract Article history: Corticioid fungi are basidiomycetes with effused basidiomata, a smooth, merulioid or Received 30 November 2005 hydnoid hymenophore, and holobasidia. These fungi used to be classified as a single Received in revised form family, Corticiaceae, but molecular phylogenetic analyses have shown that corticioid fungi 29 June 2007 are distributed among all major clades within Agaricomycetes. There is a relative consensus Accepted 7 August 2007 concerning the higher order classification of basidiomycetes down to order. This paper Published online 16 August 2007 presents a phylogenetic classification for corticioid fungi at the family level. Fifty putative Corresponding Editor: families were identified from published phylogenies and preliminary analyses of unpub- Scott LaGreca lished sequence data. A dataset with 178 terminal taxa was compiled and subjected to phy- logenetic analyses using MP and Bayesian inference. From the analyses, 41 strongly Keywords: supported and three unsupported clades were identified. These clades are treated as fam- Agaricomycetes ilies in a Linnean hierarchical classification and each family is briefly described. Three ad- Basidiomycota ditional families not covered by the phylogenetic analyses are also included in the Molecular systematics classification. All accepted corticioid genera are either referred to one of the families or Phylogeny listed as incertae sedis. Taxonomy ª 2007 The British Mycological Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. Introduction develop a downward-facing basidioma. -

A New Morphological Arrangement of the Polyporales. I

A new morphological arrangement of the Polyporales. I. Phanerochaetineae © Ivan V. Zmitrovich, Vera F. Malysheva,* Wjacheslav A. Spirin** V.L. Komarov Botanical Institute RAS, Prof. Popov str. 2, 197376, St-Petersburg, Russia e-mail: [email protected], *[email protected], **[email protected] Zmitrovich I.V., Malysheva V.F., Spirin W.A. A new morphological arrangement of the Polypo- rales. I. Phanerochaetineae. Mycena. 2006. Vol. 6. P. 4–56. UDC 582.287.23:001.4. SUMMARY: A new taxonomic division of the suborder Phanerochaetineae of the order Polyporales is presented. The suborder covers five families, i.e. Faerberiaceae Pouzar, Fistuli- naceae Lotsy (including Jülich’s Bjerkanderaceae, Grifolaceae, Hapalopilaceae, and Meripi- laceae), Laetiporaceae Jülich (=Phaeolaceae Jülich), and Phanerochaetaceae Jülich. As a basis of the suggested subdivision, features of basidioma micromorphology are regarded, with special attention to hypha/epibasidium ratio. Some generic concepts are changed. New genera Raduliporus Spirin & Zmitr. (type Polyporus aneirinus Sommerf. : Fr.), Emmia Zmitr., Spirin & V. Malysheva (type Polyporus latemarginatus Dur. & Mont.), and Leptochaete Zmitr. & Spirin (type Thelephora sanguinea Fr. : Fr.) are described. The genus Byssomerulius Parmasto is proposed to be conserved versus Dictyonema C. Ag. The genera Abortiporus Murrill and Bjer- kandera P. Karst. are reduced to Grifola Gray. In total, 69 new combinations are proposed. The species Emmia metamorphosa (Fuckel) Spirin, Zmitr. & Malysheva (commonly known as Ceri- poria metamorphosa (Fuckel) Ryvarden & Gilb.) is reported as new to Russia. Key words: aphyllophoroid fungi, corticioid fungi, Dictyonema, Fistulinaceae, homo- basidiomycetes, Laetiporaceae, merulioid fungi, Phanerochaetaceae, phylogeny, systematics I. INTRODUCTORY NOTES There is no general agreement how to outline the limits of the forms which should be called phanerochaetoid fungi. -

Notes, Outline and Divergence Times of Basidiomycota

Fungal Diversity (2019) 99:105–367 https://doi.org/10.1007/s13225-019-00435-4 (0123456789().,-volV)(0123456789().,- volV) Notes, outline and divergence times of Basidiomycota 1,2,3 1,4 3 5 5 Mao-Qiang He • Rui-Lin Zhao • Kevin D. Hyde • Dominik Begerow • Martin Kemler • 6 7 8,9 10 11 Andrey Yurkov • Eric H. C. McKenzie • Olivier Raspe´ • Makoto Kakishima • Santiago Sa´nchez-Ramı´rez • 12 13 14 15 16 Else C. Vellinga • Roy Halling • Viktor Papp • Ivan V. Zmitrovich • Bart Buyck • 8,9 3 17 18 1 Damien Ertz • Nalin N. Wijayawardene • Bao-Kai Cui • Nathan Schoutteten • Xin-Zhan Liu • 19 1 1,3 1 1 1 Tai-Hui Li • Yi-Jian Yao • Xin-Yu Zhu • An-Qi Liu • Guo-Jie Li • Ming-Zhe Zhang • 1 1 20 21,22 23 Zhi-Lin Ling • Bin Cao • Vladimı´r Antonı´n • Teun Boekhout • Bianca Denise Barbosa da Silva • 18 24 25 26 27 Eske De Crop • Cony Decock • Ba´lint Dima • Arun Kumar Dutta • Jack W. Fell • 28 29 30 31 Jo´ zsef Geml • Masoomeh Ghobad-Nejhad • Admir J. Giachini • Tatiana B. Gibertoni • 32 33,34 17 35 Sergio P. Gorjo´ n • Danny Haelewaters • Shuang-Hui He • Brendan P. Hodkinson • 36 37 38 39 40,41 Egon Horak • Tamotsu Hoshino • Alfredo Justo • Young Woon Lim • Nelson Menolli Jr. • 42 43,44 45 46 47 Armin Mesˇic´ • Jean-Marc Moncalvo • Gregory M. Mueller • La´szlo´ G. Nagy • R. Henrik Nilsson • 48 48 49 2 Machiel Noordeloos • Jorinde Nuytinck • Takamichi Orihara • Cheewangkoon Ratchadawan • 50,51 52 53 Mario Rajchenberg • Alexandre G. -

Fungi Survey - Bold Park 2011

Client report to the Botanic Gardens and Parks Authority Fungi survey - Bold Park 2011 Author: Neale L. Bougher Department of Environment and Conservat ion, Western Australia Government of Western Australia Department of Environment and Conservation October 2011 In conjunction with the Perth Urban Bushland Fungi Project Figures 1 - 8: Examples of fungi discovered in Bold Park during 2011, including four of the five species of the ectomycorrhizal genus Inocybe recorded in 2011 (Figures 1 – 4). Figure 1: Inocybe sp. „jarrahae‟ (BOUGHER 901). A Figure 2: Inocybe sp.‟tall pinkish- pruinose stem‟ new species to science. (BOUGHER 902). A new species to science. Figure 3: Inocybe sp. 1 „acaciae in ed‟ (BOUGHER Figure 4: Inocybe sp. „dense fibrillose, convex‟ 904). A new species to science. (BOUGHER 905). A new species to science. Figure 5: Hemimycena hirsuta (BOUGHER 722). A new Figure 6: Mycena fumosa (BOUGHER 780). A new record record for Australia. for Western Australia. Figure 8: Peniophora cinerea (BOUGHER 696). An Figure 7: Coprinopsis sp. “peaches & cream” abundant resupinate (skin) fungus at Bold Park. (BOUGHER 911). Likely a new species to science. ____________________________________________________________ Fungi Survey Bold Park 2011 © N. L. Bougher Department of Environment & Conservation 2011 2 of 19 Fungi - Bold Park 2011 Background and Objectives Bold Park is a regionally significant bushland located in the west metropolitan area of Perth, Western Australia. The park incorporates 437 hectares of diverse vegetation types on Spearwood and Quindalup dune systems such as eucalypt and banksias woodlands, acacia shrublands, and coastal and limestone heath (Keighery et al., 1990; Barrett and Tay, 2005). A large diversity of fungi occurs in Bold Park but little is known about their identity or ecology. -

Genera of Corticioid Fungi: Keys, Nomenclature and Taxonomy Article

Studies in Fungi 5(1): 125–309 (2020) www.studiesinfungi.org ISSN 2465-4973 Article Doi 10.5943/sif/5/1/12 Genera of corticioid fungi: keys, nomenclature and taxonomy Gorjón SP BIOCONS – Department of Botany and Plant Physiology, University of Salamanca, 37007 Salamanca, Spain Gorjón SP 2020 – Genera of corticioid fungi: keys, nomenclature, and taxonomy. Studies in Fungi 5(1), 125–309, Doi 10.5943/sif/5/1/12 Abstract A review of the worldwide corticioid homobasidiomycetes genera is presented. A total of 620 genera are considered with comments on their taxonomy and nomenclature. Of them, about 420 are accepted and keyed out, described in detail with remarks on their taxonomy and systematics. Key words – Corticiaceae – Crust fungi – Diversity – Homobasidiomycetes Introduction Corticioid fungi are a diverse and heterogeneous group of fungi mainly referred to basidiomycete fungi in which basidiomes are generally resupinate. Basidiome construction is often simple, and in most cases, only generative hyphae are found. In more structured basidiomes, those with a reflexed margin or with a pileate surface, more or less sclerified hyphae are usually found. Even the basidiome structure is apparently not very complex, hymenophore configuration should be highly variable finding smooth surfaces or different variations to increase the spore production area such as rugose, tuberculate, aculeate, merulioid, folded, or poroid hymenial surfaces. It is often thought that corticioid fungi produce unattractive and little variable forms and, in most cases, they go unnoticed by most mycologists as ungraceful forms that ‘cover sticks and look like a paint stain’. Although the macroscopic variability compared to other fungi is, but not always, usually limited, under the microscope they surprise with a great diversity of forms of basidia, cystidia, spores and other microscopic elements (Hjortstam et al. -

Allophlebia, a New Genus to Accomodate Phlebia Ludoviciana (Agaricomycetes, Polyporales)

Allophlebia, A New Genus to Accomodate Phlebia Ludoviciana (Agaricomycetes, Polyporales) Carla Rejane de Sousa Lira Universidade Federal de Pernambuco Renata dos Santos Santos Chikowski ( [email protected] ) Universidade Federal de Pernambuco https://orcid.org/0000-0003-2162-7024 Vítor Xavier de Lima Universidade Federal de Pernambuco Karl-Henrik Larsson Natural History Museum: Naturhistorisk Museum Tatiana Baptista Gibertoni Universidade Federal de Pernambuco Research Article Keywords: Atlantic Rainforest, Caatinga, Brazil, Basidiomycota, corticioid fungi, new taxon Posted Date: June 17th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-613486/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Page 1/18 Abstract Allophlebia is proposed as a new genus in Meruliaceae based on morphological characters and molecular data. The genus is typied by Peniophora ludoviciana and the new combination A. ludoviciana is proposed. The genus is so far monotypic. The type species is characterized by a resupinate basidioma, a monomitic hyphal system with clamp connections, two types of cystidia (leptocystidia and metuloids), clavate basidia, and hyaline, thin-walled and ellipsoid basidiospores. A phylogeny for Allophlebia and related taxa was inferred from ITS and nLSU rDNA sequences and new information about the geographic distribution of A. ludoviciana is provided. Introduction Phlebia Fr. (Polyporales, Meruliaceae) was described by Fries in 1821 and intended for species with a hymenium composed of irregular veins and ridges. Fries (1828) pointed to P. radiata as the most typical member of his new genus and this species is now generally accepted as the type (Donk 1957). Species in Phlebia sensu lato usually have resupinate basidiomata that are ceraceous to subgelatinous in fresh specimens, and with a membraneous or coriaceous consistency when dry. -

Complete References List

Aanen, D. K. & T. W. Kuyper (1999). Intercompatibility tests in the Hebeloma crustuliniforme complex in northwestern Europe. Mycologia 91: 783-795. Aanen, D. K., T. W. Kuyper, T. Boekhout & R. F. Hoekstra (2000). Phylogenetic relationships in the genus Hebeloma based on ITS1 and 2 sequences, with special emphasis on the Hebeloma crustuliniforme complex. Mycologia 92: 269-281. Aanen, D. K. & T. W. Kuyper (2004). A comparison of the application of a biological and phenetic species concept in the Hebeloma crustuliniforme complex within a phylogenetic framework. Persoonia 18: 285-316. Abbott, S. O. & Currah, R. S. (1997). The Helvellaceae: Systematic revision and occurrence in northern and northwestern North America. Mycotaxon 62: 1-125. Abesha, E., G. Caetano-Anollés & K. Høiland (2003). Population genetics and spatial structure of the fairy ring fungus Marasmius oreades in a Norwegian sand dune ecosystem. Mycologia 95: 1021-1031. Abraham, S. P. & A. R. Loeblich III (1995). Gymnopilus palmicola a lignicolous Basidiomycete, growing on the adventitious roots of the palm sabal palmetto in Texas. Principes 39: 84-88. Abrar, S., S. Swapna & M. Krishnappa (2012). Development and morphology of Lysurus cruciatus--an addition to the Indian mycobiota. Mycotaxon 122: 217-282. Accioly, T., R. H. S. F. Cruz, N. M. Assis, N. K. Ishikawa, K. Hosaka, M. P. Martín & I. G. Baseia (2018). Amazonian bird's nest fungi (Basidiomycota): Current knowledge and novelties on Cyathus species. Mycoscience 59: 331-342. Acharya, K., P. Pradhan, N. Chakraborty, A. K. Dutta, S. Saha, S. Sarkar & S. Giri (2010). Two species of Lysurus Fr.: addition to the macrofungi of West Bengal. -

The Genus Resinicium in French Guiana and the West Indies: Amorphological and Molecular Survey,Revealing Resinicium Grandisporum Sp

Cryptogamie, Mycologie, 2017, 38 (4): 469-483 © 2017 Adac. Tous droits réservés The genus Resinicium in French Guiana and the West Indies: amorphological and molecular survey,revealing Resinicium grandisporum sp. nov. Gérald GRUHNa*,Sylvain DUMEZb,Pierre-Arthur MOREAUb,Mélanie ROYc, Orinne MORREALEc,Heidy SCHIMANNd &Régis COURTECUISSEb aOffice National des Forêts, 5avenue Mirandol, 48000, Mende, France bUniversité de Lille, Faculté de Pharmacie, Laboratoiredes Sciences Végétales et Fongiques, EA 4483 IMPECS, 59000, Lille, France cLaboratoire Évolution et Diversité Biologique, Université Paul Sabatier (UPS) – CNRS, Toulouse, France, 118route de Narbonne, 31062, Toulouse, France dINRA – UMR Écologie des Forêts de Guyane (AgroParisTech, CIRAD, CNRS, Université de Guyane, Université des Antilles), 97310, Kourou, France Abstract – Arevision of Resinicium collections (Basidiomycota, Hymenochaetales) from French Guiana and French West Indies is provided, and anew species, Resinicium grandisporum sp. nov., supported by morphological as well as phylogenetic analyses based on ITS rDNA sequences, is described and illustrated. An updated key of the genus Resinicium is also provided, which includes species previously described from outside of the studied area. Basidiomycota /French Guiana /Hymenochaetales /Martinique Island /phylogeny / taxonomy INTRODUCTION The genus Resinicium Parmasto, mainly known to mycologists through its common and widespread type species, R. bicolor (Alb. &Schwein.: Fr.) Parmasto, is currently placed in the Hymenochaetales, and belongs to Repetobasidiaceae (Larsson et al.,2006; Moreau &Courtecuisse, 2015). Originally based on morphological features (Parmasto, 1968), i.e. corticioid basidiomata forming astrocystidia and halocystidia (Eriksson et al.,1981; Ginns &Lefebvre, 1993), this genus has been recently delineated on the basis of molecular data (Nakasone, 2007) and currently encompasses eight morphologically and molecularly identified species. -

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,072,776 B2 Kristiansen (45) Date of Patent: *Jul

US009072776B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,072,776 B2 Kristiansen (45) Date of Patent: *Jul. 7, 2015 (54) ANTI-CANCER COMBINATION TREATMENT 5,032,401 A 7, 1991 Jamas et al. AND KIT OF-PARTS 5,223,491 A 6/1993 Donzis 5,322,841 A 6/1994 Jamas et al. O O 5,397,773. A 3, 1995 Donzis (75) Inventor: Bjorn Kristiansen, Frederikstad (NO) 5.488,040 A 1/1996 Jamas et al. 5,504,079 A 4, 1996 Jamas et al. (73) Assignee: Glycanova AS, Gamle Fredrikstad (NO) 5,519,009 A 5/1996 Donzis 5,532,223. A 7/1996 Jamas et al. (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this 5,576,015 A 1 1/1996 Donzis patent is extended or adjusted under 35 3. A SE As al U.S.C. 154(b) by 424 days. 5622,940. A 4/1997 Ostroff This patent is Subject to a terminal dis- 33 A 28, AE" claimer. 5,663,324 A 9, 1997 James et al. 5,702,719 A 12/1997 Donzis (21) Appl. No.: 11/917,521 5,705,184. A 1/1998 Donzis 5,741,495 A 4, 1998 Jamas et al. (22) PCT Filed: Jun. 14, 2006 5,744,187 A 4/1998 Gaynor 5,756,318 A 5/1998 KOsuna 5,783,569 A 7/1998 Jamas et al. (86). PCT No.: PCT/DK2OO6/OOO339 5,811,542 A 9, 1998 Jamas et al. 5,817,643 A 10, 1998 Jamas et al. E. S 12, 2008 5,849,720 A 12/1998 Jamas et al. -

Monographic Studies in the Genus Polyporus (Basidiomycotina)

University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2002 Monographic Studies in the Genus Polyporus (Basidiomycotina) Dirk Krueger University of Tennessee - Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Part of the Botany Commons Recommended Citation Krueger, Dirk, "Monographic Studies in the Genus Polyporus (Basidiomycotina). " PhD diss., University of Tennessee, 2002. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/2135 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Dirk Krueger entitled "Monographic Studies in the Genus Polyporus (Basidiomycotina)." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in Botany. Dr. Ronald H. Petersen, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Dr. Karen W. Hughes, Dr. Randall S. Small, Dr. Arthur C. Echternacht Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Dirk Krueger entitled “Monographic Studies in the Genus Polyporus (Basidiomycotina).” I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in Botany.