La Valle Del Lambro Da Monza a Merone

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Lambro River Valley Greenways System Alessandro Toccolini∗, Natalia Fumagalli, Giulio Senes

Landscape and Urban Planning 76 (2006) 98–111 Greenways planning in Italy: the Lambro River Valley Greenways System Alessandro Toccolini∗, Natalia Fumagalli, Giulio Senes Institute of Agricultural Engineering, University of Milan, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy Available online 11 November 2004 Abstract The greenways movement in Europe developed differently to its counterpart in the USA, influenced by geographical, economic and cultural differences as well as differences in social and urban development. Europe has seen a discontinuous and fragmented process, diversified in the various countries. The explosion of the greenway concept in Europe is a very recent phenomenon: the European Greenways Association and the Italian Greenways Association both date back only as far as 1998. Clearly, before this date the European countries did see a degree of activity both cultural and operational, but it is equally clear that there was a lack of commonality. Specifically, greenway planning in Italy while on the one hand work has been underway on green trails for many years, on the other there is a clear lack of methodology that allows for the planning of a broader network. This paper has two objectives; firstly to define a methodology useful for greenways planning in Italy at regional level, and secondly, to demonstrate the application of this methodology to a case study. The methodology adopted derives from an approach to planning inspired principally by the work of Ian McHarg and Julius Fabos and already applied by the authors to protected areas in Italy. The methodology is structured in four phases: analysis of the landscape resources, the existing green trail and historical route networks; assessment of each element; composite assessment; and definition of the Greenways Plan. -

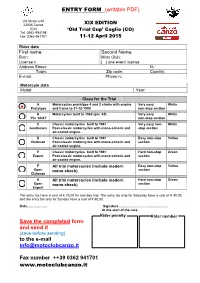

ENTRY FORM (Writable PDF) Save the Completed

ENTRY FORM (writable PDF) Via Meda n.40 22035 Canzo XIX EDITION (Co) ‘Old Trial Cup’ Caglio (CO) Tel. 0362-994198 Fax. 0362-941701 11-12 April 2015 Rider data First name: Second Name: Born: Moto Club: License n. [ ] one event license Address Street: N.: Town: Zip code: Country: E-mail: Phone n.: Motorcyle data Model: Year: Class for the Trial A Motorcycles prototype 4 and 2 stroke with engine Very easy White Prototype and frame to 31-12-1990 non-stop section B Motorcycles built to 1965 (pre ’65) Very easy White Pre ‘65/4T non-stop section C Classic motorcycles built to 1991 Ver y easy non - White Gentlemen Post-classic motorcycles with mono-schock and stop section air-cooled engine. D Classic motorcycles built to 1991 Easy non -stop Yellow Clubman Post-classic motorcycles with mono-schock and section air-cooled engine. E Classic motorcycles built to 1991 Hard non -stop Green Expert Post-classic motorcycles with mono-schock and section air-cooled engine. F All trial motorcycles (include modern Easy non -stop Yellow Open mono shock) section Clubman G All trial motorcycles (include modern Hard non -stop Green Open mono shock) section Expert The entry tax have a cost of € 75,00 for two day trial. The entry tax only for Saturday have a cost of € 40,00 and the entry tax only for Sunday have a cost of € 40,00. Data……………… Signature……………………………………… At the start of the race Rider penalty Rider number Save the completed form and send it (save before sending) to the e-mail [email protected] Fax number ++39 0362 941701 www.motoclubcanzo.it How reach the trial in Caglio (CO) From Turin : Highway Turin-Milan following on the west ring of Milan to direction Venice and exit to Cinisello Balsamo toward the highway Milan-Lecco direction Lecco. -

Cycling Between Lodi and Milan 10 CYCLING ROUTES from PUNTO PARCO CASA DELL’ACQUA in PAULLO

Provincia Comune di Lodi di Paullo Cycling between Lodi and Milan 10 CYCLING ROUTES FROM PUNTO PARCO CASA DELL’ACQUA IN PAULLO > INTRODUCTION _ Translated by: Daniela Paraboschi PAULLO, LAND OF BOUNDARIES he history of Paullo is strongly con- nected to water. A vast water basin, the legendary and mysterious Lake Cycling between Lodi and Milan TGerundo, extended in the past from Truc- 10 CYCLING ROUTES FROM PUNTO PARCO CASA DELL’ACQUA IN PAULLO cazzano southwards, flooding most of that land that today is called the “Lodigiano” north from Lodi. Floods of the rivers Adda and Serio formed an area of morasses and marshes, and it is from the Latin word for marsh, “palus” (in Ital- ian “palude”) that the name Paullo is derived. The existence of Lake Gerundo is men- tioned in chronicles and documents until year 1000. Later on, the work of land recla- mation performed throughout Milanese and Lodigiano drained the lake away. Today the remains of this lake can be seen in Mignete (see Routes 1, 4 and 9) hamlet of Zelo Buon Persico, where a vast grove of reeds and wetlands (the famous “Mortone”) can be observed from the morphological terrace near the cycling route towards Lodi, along the Provincial Street SP16. Here it is common to see grey herons, pheasants and other rare birds that have found their ideal View of the Muzza towpath habitat in this environment. 1 Today the names of the places bring back to wetlands was reduced, merging the waters 1965 to make room for an ugly building in memory the legend of Lake Gerundo, with into the «Mutia» (ancient name of the Muzza reinforced concrete. -

Piano Di Risanamento Fiume Lambro

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE Piano di Risanamento Fiume Lambro Documento finale Forum Triuggio, Dicembre 2014 PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE INDICE 1. PREMESSA 3 2. SINTESI DEI LAVORI DEL FORUM 6 2.1. Partecipazione 7 3. ELABORAZIONI SULLE PROPOSTE EMERSE DAL DIBATTITO 11 3.1. Sicurezza idraulica 11 3.2. Qualità delle acque 12 3.3. Qualità degli habitat 12 3.4. Valorizzazione e fruizione 13 4. CONCLUSIONI E PROPOSTE PER LO SVILUPPO FUTURO DELLA GOVERNANCE DI BACINO E DELLO STRUMENTO PARTECIPATIVO 14 4.1. Proposte operative per l’attuazione di una Governance di bacino sul Lambro e i suoi affluenti 14 4.1.1.Coinvolgimento diretto e concreto delle AATO e delle Società di gestione del Servizio Idrico Integrato 14 4.1.2.Prime azioni concrete per l’applicazione di una Governance di bacino 15 4.2. Modalità di prosecuzione dello strumento partecipativo 15 Pagina 2 di 16 PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE 1. PREMESSA Con il documento conclusivo il Forum raggiunge i primi risultati. Lo scopo di questo documento è quello di focalizzare l’attenzione sulle questioni più importanti che sono emerse nel corso delle diverse riunioni e porre le basi per i prossimi passi. Innanzitutto il percorso di condivisione, confronto e dialogo che si è sviluppato in questi mesi ha dimostrato che gli obiettivi del Contratto di Fiume Lambro sono ancora oggi validi e anzi necessitano di un'attenzione maggiore da parte di alcuni dei soggetti e attori istituzionali interessati (Comuni, ATO, province, SII, ecc.). -

Ambito Vallivo Lambro Settentrionale

SCENARIO DESCRITTIVO-INTERPRETATIVO Capitolo V PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE E IL CONTENIMENTO DEL DEGRADO Giugno 2010 AMBITO VALLIVO LAMBRO SSETTENTRIONALE V.0.0 UNITÀ PAESAGGISTICO AMBIENTALE (UPA) AMBITO VALLIVO LAMBROINDICE SETTENTRIONALE Il fiume Lambro costituisce l'unica via importante di deflusso delle acque raccolte nel sottobacino LS dalla lingua glaciale di Asso-Canzo che si è formata, dopo il progressivo ritiro V.0 AMBITO VALLIVO dei ghiacciai, solcando le cerchie ed incidendo profondamente la pianura sottostante, come LS-TL LAMBRO SETTENTRIONALE testimoniano i terrazzamenti che ancora oggi caratterizzano alcune parti della valle. Presenta caratteri tipici del fiumme prealpino, cioè una direzione regolare, variabilità e stagionalità delle V.1 UPA LS-TL del triangolo lariano portate, comunque modeste, data l’assenza nel bacino di ghiacciai e di significativi contributi nivali. Nella zona a sud di Milano assume carattere meandriforme e attraversa con il suo LS-CM V.2 UPA LS-CM degli anfiteatri e colline moreniche alveo i terrazzi della pianura alluvionale fino alla confluenza nel Po. Il territorio si estende tra V.3 UPA LS-AP1Alta pianura sopra al canale Villoresi la quota massima di 1456 m (Monte Paucio) e quella minima di 59 m (Corte Sant’Andrea) . V.4 UPA LS-AP2 Alta pianura sotto al canale Villoresi L'assetto orografico ha generato una anomalia rispetto ad altri fiumi: il Lambro non riceve LS-AP1 V.5 UPA LS-PC Pianura Cerealicola afflussi naturali in sponda destra, fatta eccezione, a nord, per l'emissario del lago di Alserio; a V.6 UPA LS-CF Colture Foraggere sud, infatti le immissioni della Vettabbia e del Lambro Meridionale, che confluiscono nel LbLambro rittiispettivamentenei pressi di MlMelegnano e di St'AlSant'Angelo LdiiLodigiano, sono fttfrutto di LS-AP2 interventi artificiali risalenti all’epoca antica. -

Page 1 FELICE SACCHI Geologo Ordine Dei Geologi Della Lombardia

FELICE SACCHI Geologo Ordine dei Geologi della Lombardia n° 367 Via Molino 54/A-27010 San Zenone Po (PV) Tel. 0382/79326 E-mail: [email protected] C O M U N E D I S A L E R A N O S U L L A M B R O Provincia di Lodi STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE ALLEGATO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Legge Regionale 12 del 11/03/05 DGR 8/1566 del 22/12/2005 RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE DGR 7/7868 e Seguenti R E L A Z I O N E G E O L O G I C A G E N E R A L E MAGGIO 2008 INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA ......................................................................................................... 2 1. PREMESSE............................................................................................................................... 2 1.1 Ricerca storica e sintesi bibliografica........................................................................... 3 2. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO – CLIMATICO ......................................................... 5 2.1 Termometria .................................................................................................................... 6 2.2 Pluviometria..................................................................................................................... 6 3. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI CORSI D’ACQUA................................................................ 7 3.1 Le acque superficiali....................................................................................................... 7 3.2 Elementi idrografici, idrologici e -

Milan (1888-2000)

PROVIDING AND FINANCING A MUNICIPAL INFRASTRUCTURE : A LONG RUN ANALYSIS OF WATER AND SANITATION INVESTMENTS IN MILAN (1888-2000) Olivier Crespi Reghizzi Providing and financing a municipal infrastructure : a long run analysis of water and sanitation investments in Milan (1888-2000) Olivier Crespi Reghizzi 1,2 Abstract Water and sanitation services (WSS) have been mostly provided in Italy (and in Europe) at the municipal level. WSS are highly capital intensive. How water and sanitation infrastructure has been financed by Italian municipalities? What were the financing tools implemented to cover the huge investments’ costs in the short run? Who were the final end-payers in the long run? In Italy intergovernmental financial relations between municipalities and the central state changed significantly from 1861 till now : fiscal autonomy or dependence from central state transfers, balanced budget obligation or not, degree of borrowing autonomy. Water supply and sanitation legislation was largely modified too through the 20 th century in Italy. The evolution of both intergovernmental financial relations and water supply and sanitation legislation is a useful background element to our work. The major part of our paper is focused on a detailed analysis of the rolling-up phase of Milan modern water and sanitation service (1888-1924). A variety of implemented financing schemes and institutional solutions (municipal budget - fiscal resources, municipal bond and land added value capture schemes) are identified and described. The financial equilibrium of the WSS is analysed. A basic overlapping generation model is used to explore how the infrastructure costs have been allocated between the various generations. The last part of our paper adds a long run perspective (1953-2000) to the detailed analysis undertaken in the first part of the paper. -

Stato Delle Acque Superficiali Bacino Dei Fiumi Lambro E Olona

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI BACINO DEI FIUMI LAMBRO E OLONA RAPPORTO ANNUALE 201 4 SETTORE MONITORAGGI AMBIENTALI Ottobre 2015 Stato delle acque superficiali del bacino dei fiumi Lambro e Olona. Anno 2014 2 Autori Settore Monitoraggi Ambientali Centro Regionale Qualità delle Acque U.O. Monitoraggio Acque - Macroarea 2 (LO, MB, MI, PV) Alberto Fonte, Daniele Palmulli, Monica Guerinoni U.O. Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque Superficiali Pietro Genoni, Chiara Agostinelli, Fabio Buzzi, Elisa Carena, Riccardo Formenti, Romana Fumagalli, Francesco Nastasi U.O. Risorse Idriche – Programmazione e coordinamento Valeria Marchesi, Massimo Paleari, Laura Tremolada Con il contributo di: U.O. Monitoraggio Acque - Macroarea 1 (CO, LC, SO, VA) Cinzia Monti, Cinzia Carugo, Marina Girami, Cristina Zocchia Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla redazione della presente relazione. ARPA LOMBARDIA Settore Monitoraggi Ambientali Via Rosellini 17 - Milano Direttore: Dott.ssa Silvia Anna Bellinzona In copertina: fiume Lambro, fiume Olona e colatore Addetta ARPA Lombardia – Settore Monitoraggi Ambientali Stato delle acque superficiali del bacino dei fiumi Lambro e Olona. Anno 2014 3 SOMMARIO 1 INTRODUZIONE ..................................................................................................................................................... 4 2 IL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO ........................................................................................................... 5 3 -

Seveso E Lambro: Due Fiumi, Una Storia Comune Di Cemento

SEVESO E LAMBRO: DUE FIUMI, UNA STORIA COMUNE DI CEMENTO ALLARME ALLUVIONI: IL CEMENTO CONTINUA AD ESPANDERSI NEL BACINO DEL SEVESO A NORD DI MILANO Il torrente Seveso sembra essere diventato l'incubo della città di Milano, dopo ben tre esondazioni succedutesi nell'arco di un mese, l'ultima dei quali ha causato danni stimati in oltre cento milioni di euro. Ma chi è il Seveso? Si tratta di un torrentello che sgorga da piccole sorgenti dalle colline comasche e che, dopo un percorso di una cinquantina di chilometri, attraversa la città, da sempre. Il suo tracciato urbano viene intercettato dalla Fossa Interna per poi defluire, a valle del capoluogo, nel Lambro attraverso il canale Redefossi. E così è da secoli, senza che Milano si sia mai dovuta più che tanto turbare per i capricci di un corso d'acqua che, in definitiva, resta un torrente, capace dunque di ingrossarsi, ma entro certi limiti, considerato che il Seveso raccoglie le acque di un bacino di modesta estensione e formato da suoli profondi e permeabili: in caso di pioggia infatti, il territorio dell'Alta Pianura a nord di Milano è una vera e propria spugna, appoggiata su uno strato profondissimo di sabbie e ghiaie alluvionali, per cui la gran parte dell'acqua che vi cade dal cielo scompare rapidamente nelle profondità del sottosuolo. Questo, almeno, fino all'inizio del secolo scorso. Poi sono iniziati i guai. Il primo guaio è stato la decisione di “nascondere” il Seveso, che oggi è un corso d'acqua sotterraneo per tutto il tratto milanese. L'ultimo intervento di 'tombatura' è stato ultimato nel 2001, con la realizzazione del capolinea della metrotramvia in via Ornato, sopra gli ultimi 500 metri di tratto scoperto del corso d'acqua, tra le proteste degli ambientalisti: Legambiente in particolare segnalò l'irrazionalità di quell'intervento, ma fu inascoltata tanto da MM Spa (che gestiva il cantiere) quanto dal comune, nella persona del vicesindaco De Corato. -

Enti Erogatori Adi

ENTI EROGATORI ADI Distretto Brianza • PAXME ASSISTANCE • ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Como (CO) Via Castelnuovo, 1 Vigevano (PV) Via SS. Crispino e Crispiniano, 2 Tel. 031.4490272 / 340.2323524 Tel. 0381/73703 – fax 0381/76908 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative • PUNTO SERVICE C/O RSA Croce di Malta • ASSOCIAZIONE A.QU.A. ONLUS Canzo (CO) Via Brusa, 20 Milano (MI) Via Panale, 66 Tel. 346.2314311 - fax 031.681787 Tel. 02.36552585 - fax 02.36551907 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative • SAN CAMILLO - PROGETTO ASSISTENZA s.r.l. • ASSOCIAZIONE ÀNCORA Varese (VA) Via Lungolago di Calcinate, 88 Longone al Segrino (CO) Via Diaz, 4 Tel. 0332.264820 - fax 0332.341682 Tel/fax 031.3357127 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative Solo cure palliative • SANTA RITA Solo per i Comuni di: Albavilla, Alserio, Alzate Como (CO) Via Magenta, 11 Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Tel. 031/4892688 – 338/7277093 Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Civenna, Fax 031/4491966 - e-mail: [email protected] Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Anche cure palliative Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo,Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, • VIVISOL Sormano, Valbrona. Sesto San Giovanni (MI) Via Manin, 167 • ATHENA CENTRO MEDICO Tel. 800.990.161 – fax 02.26223985 Ferno (VA) Via De Gasperi, 1 e - mail: [email protected] Tel. 0331.726361 – Fax 0331.728270 Anche cure palliative e-mail: [email protected] Anche cure palliative • ADI MERONE – ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome MONTI ALESSANDRO ANGELO Indirizzo VIA MARCHESE PAGANI, 28 – 22070 ROVELLO PORRO (COMO) Telefono 349.56.45.586/589 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 04 GIUGNO 1977 Partita IVA 02937210132 Codice fiscale MNTLSN77H04C933I ESPERIENZA LAVORATIVA • (dal 1 luglio 2013 al 30 dicembre Prestazioni professionali tecnico-naturalistiche 2015) • Committente Parco Regionale della Valle del Lambro – Via Vittorio Veneto, 19 – 20050 Triuggio (MI) • Tipo di azienda o settore Ente parco - settore tecnico faunistico - Centro Tecnico Naturalistico • Tipo di impiego/ di intervento Analisi ambientali e faunistiche, monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse, predisposizione di suggerimenti e soluzioni progettuali • Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico, rilievi e analisi dell'erpetofauna, azioni e implicazioni per la gestione e predisposizione di suggerimenti tecnici per la deframmentazione della rete ecologica tra il Parco della Valle del Lambro e il PLIS Lago del Segrino • (dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre Prestazioni professionali tecnico-naturalistiche 2014) • Committente Parco Regionale della Valle del Lambro – Via Vittorio Veneto, 19 – 20050 Triuggio (MI) • Tipo di azienda o settore Ente parco - settore tecnico faunistico - Centro Tecnico Naturalistico • Tipo di impiego/ di intervento Analisi ambientali e faunistiche, monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse, predisposizione di suggerimenti e soluzioni progettuali • Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico, rilievi e analisi dell'erpetofauna, azioni e implicazioni per la gestione e predisposizione di suggerimenti tecnici per la deframmentazione della rete ecologica tra pianura e prealpi lecchesi • (dal 1 al 30 novembre 2013) Prestazioni professionali tecniche • Committente PT Coppa Lorenzo via XX settembre 54E - 22066 Mariano Comense Dott. -

The Evolution of Chemical Quality of River Lambro in Comparison with Other Three European “Metropolitan” Rivers

Milan, April 17, 2019 The evolution of chemical quality of River Lambro in comparison with other three European “metropolitan” rivers Gianni Tartari, Pietro Redondi e Fabrizio Stefani *IRSA-CNR, Brugherio (MB) UNIMI Bicocca, Milano Outlines • Project PIRVE approach: comparison of urban metabolisms between European city/river systems • The case the water quality evolution of River Lambro over 50 years Decadal data monitoring of hydrochemical characteristics Decadal reconstruction of water quality using sediment core • Differences and similarities of the four cities (Paris, Bruxelles, Berlin and Milan) on the water quality of their rivers (Seine, Senne, Spree, Lambro) over 150 years The approach of the Project PIRVE Water Society A central question: (Polis) • The quality of the hydrosystem • Its evolution over 150 years City Three interacting objects: (Urbs) • The river and the river system (Water) • The city and its technical infrastructure (Urbs) • Men / society (Polis) Two characteristics: • The "point of view" of water • The multiplicity of approaches (interdisciplinarity) Main characteristics of the four megacity’s rivers studied Population évolution (106 inhabitants) in 150 years in the four megacties 1931 Installations industrielles au confluent de la Spree et de la Havel à Spandau. (Photo : Archives du land de Berlin) 2011 La situation d'aujourd'hui. (Photo : Karin Winklhöfer) Hydrological characteristics of the River Lambro network Length Basin Flow River network (km) area (km²) (m3 s-1) Rivers Olona* 107 1125 30 Lambro 119 1129 79** Torrents Seveso 36 237 7 Molgora 38*** 256 2 *Olona e Lambro Meridionale **Allodi, 1997 ***Marchetti, 1968 Hydrological characteristics of the River Lambro network Length Basin Flow River network (km) area (km²) (m3 s-1) Rivers Olona* 107 1125 30 Lambro 119 1129 79** Torrents Seveso 36 237 7 Molgora 38*** 256 2 *Olona e Lambro Meridionale **Allodi, 1997 ***Marchetti, 1968 Schematic representation of the three underlying sub-basins from the treatment plants in Milan have entered fully into operation in 2005.