Das Fränkische Wendland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fränkisches Weinland

Freizeitlinien 107, 108, 109 - Karte am Ende des Dokuments in höherer Auflösung. Fränkisches Weinland Flussauen-Erlebnis an der Volkacher Mainschliefe, Dorf-Romantik rund um die "Dorfschätze" und die frän kische Weinkultur des Karte am Ende des Dokuments in höherer Weinparadies Franken - die drei Weinregionen laden Sie ein zum Auflösung. Genießen und Entdecken der frän kischen Lebensart. Die Region rund um die Volkacher Mainschleife sowie rund um die „Dorfschätze“ im nördlichen Land kreis Kitzingen ist ein Paradies für Weinliebhaber. Nicht nur die endlos wirkenden Weinhänge, die sich z. Karte am Ende des Dokuments in höherer B. um den Schwanberg schmiegen, sondern auch die Kultur, das ku li- Auflösung. na rische An ge bot und das Lebensgefühl in einer der wärmsten Regionen Deutschlands laden zu einem Ausflug ein. Ein schönes Ziel ist die bekannte Weinparadiesscheune – identitätsstiftender Ort und Zentrum für Be su cher und Bewohner des Weinparadies Franken. Hier lässt sich bei einem gepflegten Glas Wein der grandiose Blick Fehler in der Tourenbeschreibung? weit über das Frankenland genießen. Korrekturen können an frei [email protected] geschickt werden. Für jede Zu den Winzern und Weinfesten gelangen Sie an Sams tagen, Sonn- Mithilfe, unsere Tipps so aktuell wie möglich zu halten, besten Dank! und Fei er tagen vom 1. Mai bis 1. No vem ber mit den VGN-Frei zeit li ni- en. VGN-App Der Mainschleifen-Express 107 fährt von Kitzingen über VGN Fahrplan & Tickets für Android, iOS und Windows Phone - mit Dettelbach, Münsterschwarzach, Sommerach, Nordheim nach Fahr plan aus künften, Fußwegekarten und Preis- und Ta rif an ga ben für Volkach und zurück. -

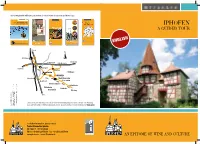

Iphofen a Guided Tour

The following leaflets will inform you on where to eat out, where to taste wine and where to go: GASTGEBERVERZEICHNIS ÜBERNACHTEN & EINKEHREN GASTGEBERVERZEICHNIS ÜBERNACHTEN & EINKEHREN IPHOFEN A GUIDED TOUR ENGLISH EINE WEINSTADT MIT KULTUR EINE WEINSTADT MIT KULTUR Kassel N Würzburg A7 Nürnberg Schwarzach Rüdenhausen A3 Frankfurt Kitzingen Rödelsee Mainbernheim Birklingen B8 IPHOFEN Ochsenfurt Markt Einersheim Marktbreit Possenheim Mönchsondheim Hellmitzheim Hüttenheim Dornheim Nenzenheim Nürnberg Ulm Stadt Iphofen, DLKM, Richard Schober, | schwarzach : DLKM Iphofen and its park+ride railway station are part of the Greater Nürnberg transport association (VGN). It offers 85 parking Layout: Picture credits Fränkisches Weinland, Knauf-Museum Translated by Erna Anderl-Fröhlich and Janet Baumann places and toilet facilities. A VGN ticket allows you to use 500 bus and rail services. For more information, visit www.vgn.de For further information, please contact Tourist Information Iphofen Kirchplatz 7 · 97346 Iphofen Phone +49 (0)9323/870306 · Fax +49 (0)9323/870308 www.iphofen.de · [email protected] AN EPITOME OF WINE AND CULTURE Welcome to Iphofen – welcome to past and present days The wine town of Iphofen stands out for its warm hospitality, excellent wine and culinary delights. Just like a precious painting, its meticulously restored ancient centre is framed by completely intact town walls. Its double town gates and towers bear witness of its strong fortifications, and a stroll on the “Herrengraben” along the town walls will take you back to the Middle Ages and to the days of lookouts, hangmen and executioners. Iphofen offers everything for unforgettable holidays in any season. Wine tasting and a variety of cultural events, historical sights and leisure time activities not only appeal to wine connoisseurs. -

Interkommunale Allianz „Südöstlicher Landkreis Kitzingen“

Interkommunale Allianz „Südöstlicher Landkreis Kitzingen“ Die Allianz „Südöstlicher Landkreis Kitzingen“ stellt sich vor Am 4. Juni 2014 haben sich die sieben Kommunen Stadt Iphofen, Stadt Mainbernheim, Markt Markt Einersheim, Markt Seinsheim, Markt Willanzheim, Gemeinde Martinsheim und Gemeinde Rödelsee aus dem Landkreis Kitzingen zur Interkommunalen Allianz „Südöstlicher Landkreis Kitzingen“ zusammengeschlossen. Hintergrund und Ziele der Allianz Der ländliche Raum steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Der demographische Wandel mit Überalterungs-, Schrumpfungs- und Abwanderungstendenzen, der Strukturwandel in der Landwirtschaft, die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Folgenutzung von Bausubstanz sowie der Funktionsverlust von Ortskernen stellen die Gemeinden in ländlichen Regionen vor neue Aufgaben. Durch den Zusammenschluss der sieben Kommunen werden Synergieeffekte erzeugt. Dabei gilt es, den Gesamtraum gemeinsam, nachhaltig und integriert zu entwickeln. Das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) Nach der Gründung der Allianz im Juni 2014 wurde unter intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Allianzgemeinden sowie der Träger öffentlicher Belange ein Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) erarbeitet. Das Konzept ist seit September 2016 fertiggestellt. Die Handlungsfelder der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit sind dabei sehr vielfältig: Wohnen, Dorf und Siedlung Daseinsvorsorge Wirtschaft, Verkehr und Energie Landschaft Freizeit, Kultur -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of

L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Bil an Der Inschleife Mobil an Der Mainschleife

Fahrpläne Mainschleife erleben 1 On Tour Ortsbummel Volkach Altstadt Ihre Fortbewegungsmittel mit dem Gästeführer Sehenswertes an der Mainschleife Entdeckertipps Zeiten, Haltestellen, 5 Möglichkeiten Inhalte der Faltpläne Zeiten, Haltestellen, Preise Stadtführungen und feine Weine ans Ziel zu kommen - Auskunft und Info: Preise, Kontakte Unsere Orts-Faltpläne führen Sie durch Volkach, den Markt Eisenheim, Sommerach und Nordheim am Main. Bei einem Bummel können Sie Volkacher Vinotheken-Tour-Ticket „Ganz in Weiß“ Mainschleifen-Shuttle, -Ex Touristinformation Volkacher Mainschleife 1 Mainschleifen-Shuttle Rathaus, Marktplatz 1, 97332 Volkach einiges entdecken: Tel. 09381 / 401-12, Fax 09381 / 401-16 Die Linien 105 und 106 des Shuttles verbinden 26 Orte www.volkach.de, www.volkacher-mainschleife.de zwischen der Mainschleife und dem Steigerwald. Neben den Besondere Bauwerke [email protected] Mobil an der Regelfahrten, verkehrt das Shuttle zusätzlich an Weinfesten press, Burgen, Ruinen, Säulen Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und bestimmten Feiertagen. Rothenburger Str. 9, 90443 Nürnberg Tel. 0911/27 075 - 99, 0800 / 463 684 6 (kostenfreie Info-VGN Hotline) 2 Wasser www.vgn.de, shop.vgn.de, [email protected] Mainschleifen-Express Kanu, Strand, Main-Schifffahrt Besuchen Sie auf eigene Faust mit unserem Tour-Ticket Vinotheken Mainschleife Die Buslinie 107 bringt Sie von Volkach über Dettelbach nach Förderverein Mainschleifenbahn e. V. & Weinbars in der Altstadt und genießen Sie völlig zwanglos Mobil an der Kitzingen und umgekehrt. Von hier haben Sie eine Zuganbin- Industriestr. 3, 97332 Volkach, Tel. 0152 / 02 48 21 25 maximal 13 Weine! Überall stehen unter dem Motto „Ganz in Weiß“ dung Richtung Fürth und Nürnberg. Nutzen Sie das günstige Kultur www.mainschleifenbahn.de, [email protected] zwei Weißweine zur Auswahl. -

Roab ~Ap ~Unb Unb ~Latt a Newsletter About the German Colony Establish~D at Broad Bay, Maine 1740 - 1753 II Volume 2 July/Aug 1993 Number 411

®lb ~roab ~ap ~unb unb ~latt A Newsletter about the German Colony Establish~d at Broad Bay, Maine 1740 - 1753 II Volume 2 July/Aug 1993 Number 411 The old German Lutheran Church in Waldoboro, a designated Historic Landmark, once the happy scene of religious and family activities for many of our ancestors, reverberated once again with songs, sermons, prayers and laughter as over 100 descendants of those hardy Germans met for the first time in an official capacity and inaugurated the Old Broad Bay Family History Projects on 1 Aug 1993. The German Protestant Society, which takes such good care of this magnificent old building, and the Ladies Auxiliary, President Becky Maxwell, opened the building, and their hearts, for our use. We wish to thank Becky and those fine women who baked their way into our hearts for such a kind reception. Thank you, also, to the German Protestant Society for their many kindnesses to us . Richard Castner gives a report in this issue of the business .1eeting we held. It was thrilling to sit in those old pews and imagine our German ancestors hovering, just over head, just out of sight, and approving of our activities that day! Thank you all for a great weekend. Thank you. Thank you. Thank you . Official Publication of Old Broad Bay Family History Projects Subscriptions to Bund und Blatt ~ It was rather disconcerting to add everything up and discover that only 54 out of over 220 on our mailing list have been contributing financially to our project. Now, 25% response is not very good. -

Protokoll Des Projektworkshops HF4 „Landschaft“ Am 27.07.2015 Um 13:00 Uhr in Iphofen

ILEK Südöstlicher Landkreis Kitzingen Protokoll des Projektworkshops HF4 „Landschaft“ am 27.07.2015 um 13:00 Uhr in Iphofen Tagesordnungspunkte Vorbereitung, Leitung 1 Begrüßung Bgm.in Bürgermeisterin Reifenscheid-Eckert begrüßt die eingeladenen Reifenscheid- Experten und die Lenkungsgruppenmitglieder (siehe Anlage). Eckert / Frau Geißler erläutert das bisherige und weitere Vorgehen. Frau Geißler 2 Diskussion der Projektblätter Frau Geißler Die Ergebnisse sind in den jeweiligen Projektblättern beigefügt (siehe Anlage). Weiterhin werden besprochene Sachverhalte genauer dargestellt. Allgemein: Bei den Projekten des HF4 muss der Naturschutz beachtet werden (z. B. Wegenetze, Kulturlandschaft, Waldbau). Projekte dürfen nicht in Konflikt stehen (z. B. Kernwegenetz – Kulturlandschaft, Weinbauinfrastruktur - Kulturlandschaft) Kernwegenetz: Nur die wichtigsten landwirtschaftlichen Wege werden ausgebaut. Konzept wird in Auftrag der Allianz erstellt, die Umstellung wird von jeder einzelnen Kommune getätigt (mit Förderung). Keine Ortsumgehungen inbegriffen. Rad-/Wanderwege: Diskussion, ob tägliche oder touristische Radfahrer berücksichtigt werden. Engagement Natur: Beteiligung der Öffnung landwirtschaftl. Betriebe ist gering, aber Idee gut. Sternenpark: Rege Diskussion, ob Haupt- oder Unterpunkt. Beteiligte beschließen es als Hauptpunkt beizubehalten Grundwasser: Nach Wasserrahmenschutzlinie ist das Grundwasser nicht trinkbar neues Projekt/Unterprojekt: „Boden und Wasserschutz in der Landwirtschaft“. Exkurs HF 3 (Energieeinsparung und Energieeffizienz): -

Breitbandförderung Für Die Kommunen in Den Landkreisen Würzburg Und Kitzingen

Breitbandförderung für die Kommunen in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen Anliegend findet sich eine Übersicht über die neuen Förderkonditionen aller Kommunen in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen. Eine Steigerung des Förderhöchstbetrags um jeweils weitere 50.000 Euro ist durch interkommunale Zusammenarbeit beim Breitbandausbau möglich. Hinter den Gemeindenamen ist zuerst der jeweilige Förderhöchstbetrag und in Klammern der Fördersatz in Prozent angegeben. Landkreis Würzburg Altertheim: 610.000 Euro (80 %) Leinach: 570.000 Euro (90 %) Aub: 680.000 Euro (70 %) Margethöchheim: 500.000 Euro (80 %) Bergtheim: 580.000 Euro (80 %) Neubrunn: 590.000 Euro (80 %) Bieberehren: 680.000 Euro (80 %) Oberpleichfeld: 530.000 Euro (80 %) Bütthard: 790.000 Euro (80 %) Ochsenfurt: 700.000 Euro (60 %) Eibelstadt: 520.000 Euro (60 %) Prosselsheim: 660.000 Euro (80 %) Eisenheim: 610.000 Euro (80 %) Randersacker: 540.000 Euro (70 %) Eisingen: 510.000 Euro (80 %) Reichenberg: 650.000 Euro (70 %) Erlabrunn: 500.000 Euro (80 %) Remlingen: 590.000 Euro (80 %) Estenfeld: 550.000 Euro (70 %) Riedenheim: 740.000 Euro (80 %) Frickenhausen a. Main: 560.000 Euro(80 %) Rimpar: 580.000 Euro (70 %) Gaukönigshofen: 680.000 Euro (80 %) Rottendorf: 540.000 Euro (60 %) Gelchsheim: 640.000 Euro (70 %) Röttingen: 660.000 Euro (60 %) Gerbrunn: 500.000 Euro (70 %) Sommerhausen: 520.000 Euro (70 %) Geroldshausen: 560.000 Euro (80 %) Sonderhofen: 720.000 Euro (80 %) Giebelstadt: 700.000 Euro (60 %) Tauberrettersheim: 540.000 Euro (80 %) Greußenheim: 610.000 Euro (60 %) Theilheim: -

Kitzingergartenland Gartenkultur Entdecken

KitzingerGartenLand Gartenkultur entdecken Vorwort Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Thema Gartenkultur auf touristische Zusatzangebote zu liebe Gäste des Kitzinger Landes, Dauer und angemessen für un- erschließen. Unsere Gartentra- liebe Gartenfreunde, seren Landkreis darzustellen. dition ist Teil unserer Kultur im Landkreis. Ich freue mich, dass „wer ein Leben lang glücklich Grundlage unserer Arbeit ist wir diese Tradition nun für Sie, sein möchte, der werde Gärt- ein funktionierendes Netzwerk. liebe Bürgerinnen und Bürger, ner“, heißt es in einem chine- Geknüpft muss es sein aus Frei- und Sie, liebe Gäste, erlebbar sischen Sprichwort. Man muss willigkeit, dem gegenseitigen machen. aber nicht in den Fernen Osten Austausch und Vertrauen sowie reisen, um glückliche Menschen einer gemeinsamen Entwick- Vieles ist zu entdecken, was zu treffen, in unserem Garten- lung. Denn gemeinsam geht noch im Verborgenen blüht. Ih- landkreis Kitzingen begegnet vieles besser, zum Beispiel auch nen wünsche ich, das Glück der man ihnen an jeder Ecke. Denn die Vermarktung der eigenen Gärtner erfahren zu dürfen, viel wir sind der Gartenlandkreis Produkte und Leistungen. Zum Freude und Genuss und viele Bayerns. Glück können wir hier im Kit- neue spannende Erfahrungen zinger Land auf ein hohes Maß in unserem Kitzinger Garten- Die Vielfalt der Gärten und der an Kompetenz und Qualität der land. gärtnerischen Themen ist ein- Gärtnereien, Obstbauern, Ge- zigartig. Im Jahr 2009 haben meinden und nicht zuletzt der wir deshalb beschlossen, diese engagierten Bürgerinnen und Ihre Vielfalt in Gartenbau und Gar- Bürger zurückgreifen, die mit Tamara B i s c h o f tenkunst zu sammeln und für Leib und Seele dabei sind. Ein Landrätin Sie als Bürgerinnen und Bür- Glücksfall ist natürlich auch ger wie als Gäste erlebbar zu die Dichte unserer historischen machen. -

Stellenausschreibung-Allianz-Archiv

Sechs Kommunen der interkommunalen Allianz Südost 7/22, Mainbernheim, Markt Einersheim, Martinsheim, Rödelsee, Seinsheim und Willanzheim suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine gemeinsame Registratur- und Archivkraft (m/w/d) zur Betreuung und Organisation der Altregistraturen und Archive. Der Einsatz erfolgt in den einzelnen Gemeinden flexibel je nach Bedarf. Wir erwarten von Ihnen: Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Verwaltung, Registratur, Archiv oder Vergleichbares; mehrjährige Berufserfahrung in dieser oder einer vergleichbaren Tätigkeit ist wünschenswert; Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, den eigenen PKW zu nutzen. Wir bieten Ihnen: Eine Voll- bzw. Teilzeitstelle mit 20 bis 39 Wochenarbeitsstunden, einen regelmäßig wechselnden Arbeitsort und eine Beschäftigung in Anlehnung an den TVöD; Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins bis spätestens 20.09.2019 an die interkommunale Allianz Südost 7/22, Marktplatz 26, 97346 Iphofen. Bei Fragen zum Stelleninhalt steht Ihnen Frau Reifenscheid-Eckert, Bürgermeisterin des Marktes Willanzheim (Tel. 09323/8715-30, Mail: [email protected]) gerne zur Verfügung. Sechs Kommunen der interkommunalen Allianz Südost 7/22, Mainbernheim, Markt Einersheim, Martinsheim, Rödelsee, Seinsheim und Willanzheim suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine gemeinsame Registratur- und Archivkraft (m/w/d) zur Betreuung und Organisation der -

CASTELLER NACHRICHTEN Nr

CASTELLER NACHRICHTEN Nr. 48|2018 MOMENTAUFNAHMEN Casteller Nachrichten 48|2018 1 EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde unseres Hauses, wir freuen uns, Ihnen wieder eine neue Ausgabe der Casteller Nachrichten vorzustellen. Auch für das Jahr 2018 haben wir uns einen Themenschwer- punkt vorgenommen. Nach „Vorbereitung auf die Zukunft“ im vergangenen Jahr porträtieren wir diesmal Menschen, die unsere Familie und unser Unternehmen prägen. Allen voran Fürstin Maria, deren 60. Geburtstag wir im Juli als Großfamilie feiern konnten. Die Fragen, denen wir uns gestellt haben, zielen mehr auf die Person ab als auf die Funktion im jeweiligen Unternehmensbe- reich. Mit ihren Antworten haben wir lang vertraute Menschen noch besser kennengelernt, teilweise sogar uns selbst … Wir wünschen Ihnen eine interessante und anregende Lektüre! Ihre Ferdinand Otto Fürst zu Castell-Castell Fürst zu Castell-Rüdenhausen 2 Casteller Nachrichten 48|2018 Casteller Nachrichten 48|2018 3 Sintra Dear Mami, since it was your wish, that we as your children would be dressed, when we had, once again, forgotten to put our arm officially inviting to your birthday, I thought we should proba- floats on. You allowed me to come back home from boarding bly say a few words. And since we all equally “love” speaking school when I told you how much I hated it and you gave me in public, we decided that I should be the one to deliver long pep talks over the phone when I was about to drop out 60. GEBURTSTAG VON these words. of my Math degree in university. These are just a few items When preparing for this moment, obviously my first in- in an endless list of things I am thankful for. -

B COMMISSION DECISION of 23 May 2005 On

2005D0393 — EN — 02.03.2007 — 009.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COMMISSION DECISION of 23 May 2005 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue and conditions applying to movements from or through these zones (notified under document number C(2005) 1478) (Text with EEA relevance) (2005/393/EC) (OJ L 130, 24.5.2005, p. 22) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Decision 2005/434/EC of 9 June 2005 L 151 21 14.6.2005 ►M2 Commission Decision 2005/603/EC of 4 August 2005 L 206 11 9.8.2005 ►M3 Commission Decision 2005/763/EC of 28 October 2005 L 288 54 29.10.2005 ►M4 Commission Decision 2005/828/EC of 23 November 2005 L 311 37 26.11.2005 ►M5 Commission Decision 2006/64/EC of 1 February 2006 L 32 91 4.2.2006 ►M6 Commission Decision 2006/268/EC of 5 April 2006 L 98 75 6.4.2006 ►M7 Commission Decision 2006/273/EC of 6 April 2006 L 99 35 7.4.2006 ►M8 Commission Decision 2006/572/EC of 18 August 2006 L 227 60 19.8.2006 ►M9 Commission Decision 2006/591/EC of 1 September 2006 L 240 15 2.9.2006 ►M10 Commission Decision 2006/633/EC of 15 September 2006 L 258 7 21.9.2006 ►M11 Commission Decision 2006/650/EC of 25 September 2006 L 267 45 27.9.2006 ►M12 Commission Decision 2006/693/EC of 13 October 2006 L 283 52 14.10.2006 ►M13 Commission Decision 2006/761/EC of 9 November 2006 L 311 51 10.11.2006 ►M14 Commission Decision 2006/858/EC of 28 November 2006 L 332 26 30.11.2006 ►M15 Commission Decision 2007/28/EC of 22 December