Heft 2/2014 Als Barrierefreies PDF Pdf, 2.9 MB

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

(UA) G. Haas, 2. Streichquartett K. Müller, C. Kanajan, T. Hosokawa, J

27.1.2001 G. Haas, U. Chin, S. Newski, L. Lim Ultraschall-Festival, Berlin 8.2.2001 G. Haas Blumenstück (UA) Musik der Jahrhunderte / Eclat Festival, Stuttgart 11.2.2001 G. Haas, 2. Streichquartett Musik der Jahrhunderte / Eclat Festival, Stuttgart 2.6.2001 K. Müller, C. Kanajan, T. Hosokawa, J. Estrada Knut Müller: Thema Landschaft, Leipzig 4.7.2001 G. Kurtág, B. Bartók Musica viva, Göttingen 7.7.2001 S. Reich Parochialkirche, Berlin 22.9.2001 G. Kurtág, B. Bartók, A. Schnabel Akademie der Künste - Berliner Festwochen 28.9.2001 G. Haas, G. Kurtág, S. Newski, M. Osborn (UA) Braunschweig, Städtisches Museum 25./26.10.2001 G. Kurtág, B. Bartók SWR, Kaiserslautern 16.11.2001, 19:30 Uhr J. Estrada, G. Netti (UA),G. F. Haas Tage für Neue Musik Zürich Kleiner Saal Tonhalle 17.12.2001, 20:00 Uhr Fünf Fenster: Kesselhaus, Berlin Zwischen Kontur und Fläche György Kurtág (*1926) Quartetto per archi op.1 [1959] Mark Randall Osborn (*1969) Four Views Coming and Going [2001] Helmut Lachenmann (*1935) Reigen seliger Geister [1989] Gäste: Helmut Lachenmann und Mark Randall Osborn 18.1.2002, 20:00 Uhr Kompositionen von: Sozietätstheater, Dresden Unsuk Chin, Klaus Hinrich Stahmer, Xiaoyong Chen und Conrado del Rosario 4.2.2002, 20:00 Uhr Fünf Fenster: Kesselhaus, Berlin Porträt Georg Friedrich Haas (*1953) Streichquartett Nr. 2 [1998] ...aus freier lust...verbunden... für Trio basso [1994/96] Streichquartett Nr. 1 [1997] mit Eberhard Maldfeld (Kontrabass) Gast: Georg Friedrich Haas 11.3.2002, 20:00 Uhr Fünf Fenster: Kesselhaus, Berlin American Experimental Tradition Morton Feldman (1926-87) Structures [1951] Robert Ashley (1930) In memoriam...Esteban Gomez [1963] Earle Brown (*1926) Streichquartett [1965] John Cage (1912-92) Thirty Pieces [1983] Alvin Lucier (1931) Navigations for strings [1991] Gast: Alvin Lucier 14.4.2002, 20:00 Uhr Georg F. -

Musikprotokoll-Programmbuch-1990.Pdf

MUSIKPROTOKOLL '90 Zehn Ereignisse im steirischen herbst Raum und Licht Österreichischer Rundfunk ORF-Landesstudio Steiermark INTENDANT: Wolfgang Lorenz 8042 Graz, Marburger Straße 20 Telefon: (0 31 6) 411 80 PROGRAMM: Peter Oswald ORGANISATION: Ingrid Cwienk, Rosalinde Vidic AUFNAHMELEITUNG: Michael Aggermann; Wolfgang Danzmayr, Franz Josef Kerstinger, Heinz Dieter Sibitz TONTECHNISCHE DISPOSITION: Gerhard Kasper, Wolf Hannes Seifried Mit freundlicher Unterstützung der MERKUR YVERBICHERUNGEN 1 Veranstalter und Information: österreichischer Rundfunk Landesstudio Steiermark Abteilung Ernste Musik Marburger Straße 20, A-8042 Graz Telefon (0 31 6) 41 1 80, Durchwahl 253 Büro im Grazer Congreß: Eingang Albrechtgasse 3, 2. Stock Telefon: (0 31 6) 80 49-0 Impressum: ~edieninhaber und Herausgeber: Osterreichischer Rundfunk (ORF), Landesstudio Steiermark Für den Inhalt verantwortlich: Peter Oswald Redaktion: Peter Oswald, Heinz Dieter Sibitz Umschlagentwurf und Layout: Karl Markus Maier Druck: Styria, Graz Kartenverkauf: Zentralkartenbüro Graz, Herrengasse 7 (Passage), 801 OGraz Telefon: (0 31 6) 83 02 55 Eintrittspreise: von S 50.- bis S 120.- Abonnement für alle zehn Konzerte: S 350.- Studenten, Schüler, Arbeitslose: 50% Ermäßigung Preis des Programmbuches: S 50.- 2 Inhaltsverzeichnis ZEITTAFEL ...................................................................... Seite 4 Komponisten, Werke, Interpreten, Aufführungsdauer und Ausstrahlung im ORF ZUM THEMA ................................................................... Seite 10 RAUMKLANG - -

Katalog 2013

KATALOG 2013 S PRO NOVA O T PRO NOVA Der vorliegende Katalog enthält alle lieferbaren Werke nach dem Stand vom 1. Januar 2013. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Kataloge ihre Gültigkeit. The present catalogue contains all available works up to January 1, 2013. On publication of this catalogue all prior catalogues will be invalid. Ce présent catalogue concerne toutes les œuvres disponibles à la date du 1er Janvier 2013. Ce catalogue annule et remplace ceux précédemment établis. Edition PRO NOVA Sonoton Music GmbH & Co. KG Schleibingerstr. 10 D-81669 München Germany Tel.: 089 / 44 77 82-0 Fax: 089 / 44 77 82-88 e-mail: [email protected] Auslieferung / Distribution: Verlag Neue Musik GmbH Grabbealle 15 D-13156 Berlin Germany Tel.: 030 / 61 69 81 0 Fax: 030 / 61 69 81 21 e-mail: [email protected] Die Preise sind in € angegeben. Preisänderungen und Irrtum bleiben vorbehalten. The prices are quoted in €. Prices are subject to change. Errors reserved. Les prix sont indiqués en €. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sont donnés sauf erreur. ♦ Inhalt ♦ Contents ♦ Table des matières ♦ ♦ Legende ♦ Legend ♦ Légend ............................................................................................................2 ♦ Abkürzungen & Übersetzungen ♦ Abbreviations & Translation ♦ Abréviations & Traduction .......2 ♦ Werke nach Komponisten ♦ Works listed by composer Classifi cation des œuvres par compositeur .......................................................................................5 ♦ Werke -

Newsletter- Broader Sense It Encompasses Review and Recognized Authority in Bailey, Derek

Vol. 1 Nos. 1-2 Published for the CIMA by the Music Research Institute, Richmond CA USA October 1999 Intercultural Musicology The Bulletin of the Centre for Intercultural Music Arts, London, U.K. CIMA Council of Management Steven Stanton, Chair compositions in which elements of Akin Euba, Director Robert Kwami, Deputy Director non-Western traditional music are Lucy Duran Editorial Note combined with those of Western Maxine Franklin Susan Jackson art music require a scholarly Cynthia Tse Kimberlin approach which integrates John Mayer The aim of Intercultural Musicology techniques of ethnomusicology with Richard Nzerem Malcolm Troup is to provide a forum for discourse that those of historical musicology. Mike Wright includes the development of a theoretical framework for the nascent The editors are particularly International Advisory Council field of intercultural musciology. interested in materials dealing with Charles Camilleri (Malta) S. A. K. Durga (India) interculturalism after 1950 and Samha El-Kholy (Egypt) This field includes the study of (a) welcome contributions that generate Cynthia Tse Kimberlin (USA) one’s own indigenous music culture Fernando Maglia (Argentina) discourse on the concept of Sun Xing-Qun (China) using techniques applicable to other intercultural musicology (e.g., Valerie Ross (Malaysia) music cultures (b) music cultures Klaus Hinrich Stahmer (Germany) research reports, previews and Justinian Tamusuza (Uganda) other than one’s indigenous culture (c) reviews of performances, notes on Mike Wright (U.K.) music created by combining elements the works of composers and from various cultures, and (d) other performers, biographical data on Co-Editors forms of intercultural activity, for Cynthia Tse Kimberlin & Akin Euba composers and performers, example, the study of performers who theoretical concepts bearing upon specialize in non-indigenous music creative methods in intercultural idioms. -

Herwig Zack – Made in Germany Page Nos

2289AV-Zack_bklt v5 06/09/2013 14:24 Page 1 CTP Template: CD_DPS1 COLOURS Compact Disc Booklet: Double Page Spread CYAN MAGENTA Customer AVIE YELLOW Catalogue No. 2289 AV BLACK Job Title: Herwig Zack – Made in Germany Page Nos. Herwig Zack on AVIE Records Made in Germany Works for Solo Violin Essentials 4 Strings Only J.S. Bach · Bartók · Kreisler J.S. Bach · Ben-Haim J.S. Bach • Skalkottas · Ysaÿe Berio · Bloch AV2155 AV2189 Hindemith • Stahmer • Reger • Herwig Zack Catoire · Ravel Works for Violin and Piano AV2143 AV2289 2289AV-Zack_bklt v5 06/09/2013 14:24 Page 2 CTP Template: CD_DPS1 COLOURS Compact Disc Booklet: Double Page Spread CYAN MAGENTA Customer AVIE YELLOW Catalogue No. 2289 AV BLACK Job Title: Herwig Zack – Made in Germany Page Nos. Johann Sebastian Bach Sonata / Sonate / Sonate, Op. 31/2 (1685 –1750) £ I. Leicht bewegte Viertel 2:17 Sonata No. 1 · Sonate Nr. 1 · Sonate No 1, BWV 1001 („Es ist so schönes Wetter draußen…“) in G minor · in g-Moll · en Sol mineur $ II. Ruhig bewegte Achtel 3:06 % III. Gemächliche Viertel 1:19 1 I. Adagio 4:20 ^ IV. Fünf Variationen 4:52 2 II. Fuga: Allegro 5:36 über das Lied „Komm lieber Mai“ Slight differences in the sound of the recording of the various pieces are intended and supposed to 3 III. Siciliana 3:50 von Mozart: Leicht bewegt underline the specific character of the particular composition. 4 IV. Presto 3:49 Leichte Unterschiede des Klangbildes bei verschiedenen Werken sind beabsichtigt und sollen den Prelude and Fragment · Präludium und Fragment spezifischen Charakter der jeweiligen Komposition unterstreichen. -

Peter Michael Hamel Komponisten in Bayern Dokumente Musikalischen Schaffens Im 20

Komponisten in Bayern – Band 61: Peter Michael Hamel Komponisten in Bayern Dokumente musikalischen Schaffens im 20. und 21. Jahrhundert begründet von Alexander L. Suder herausgegeben im Auftrag des Tonkünstlerverbandes Bayern e. V. im DTKV von Theresa Henkel und Franzpeter Messmer Band 61: Peter Michael Hamel K. Esterl T. Geißler J. C. Golch P. M. Hamel A. Kolb G. E. Meyer H. Rohm T. Rösch C. Schlüren K. H. Stahmer K. Suttner Peter Michael Hamel Kuratorium: Oswald Beaujean, Bayerischer Rundfunk Linde Dietl, Tonkünstlerverband Bayern e. V. Richard Heller, Tonkünstlerverband Bayern e. V. Theresa Henkel, Herausgeberin Dr. Dirk Hewig, Deutscher Tonkünstlerverband e. V. Herbert Hillig, Ministerialrat, beratendes Mitglied als Vertreter des Bayerischen Staats- ministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Arno Leicht, Hochschule für Musik Nürnberg Axel Linstädt, Deutscher Komponistenverband Dr. Franzpeter Messmer, Herausgeber, Vorsitzender Dr. Robert Münster, Herausgeber der Musica Bavarica Dr. Reiner Nägele, Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliothek Dr. Helga-Maria Palm-Beulich, Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Hartmut Schick, Universität München und Gesellschaft für Bayerische Musik- geschichte Dr. Bernhold Schmid, Bayerische Akademie der Wissenschaften Prof. Dr. Stephan Schmitt, Hochschule für Musik und Theater München Dr. Wolf-Dieter Seiffert, Verleger Alexander Strathern, Verleger Prof. Dr. Alexander L. Suder, Ehrenvorsitzender Vorstand des Tonkünstlerverbandes Bayern e. V. im DTKV: 1. Vorsitzender: Prof. Ulrich Nicolai, München 1. Stellvertretende Vorsitzende: Prof. Barbara Metzger, Würzburg 2. Stellvertretende Vorsitzende: Prof. Michaela Pühn, München Ehrenvorsitzende: Prof. Dr. Alexander L. Suder, Dr. Dirk Hewig, Linde Dietl, Dr. Franz- peter Messmer, München Schatzmeister: Philip Braunschweig, München Schriftführer: Prof. Eckhart Hermann Die Buchreihe »Komponisten in Bayern« wird vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie der GEMA-Stiftung unterstützt und gefördert. -

University of Birmingham Style, Character and Revelation in Parry's

University of Birmingham Style, Character and Revelation in Parry’s Fourth Symphony Riley, Matthew DOI: 10.1017/9781108628778.007 License: None: All rights reserved Document Version Peer reviewed version Citation for published version (Harvard): Riley, M 2019, Style, Character and Revelation in Parry’s Fourth Symphony. in S Collins (ed.), Music and Victorian Liberalism: Composing the Liberal Subject. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 129-150. https://doi.org/10.1017/9781108628778.007 Link to publication on Research at Birmingham portal Publisher Rights Statement: This is an author-produced version of a chapter forthcoming in Music and Victorian Liberalism, published by Cambridge University Press. General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. When citing, please reference the published version. -

Herunterladen PDF Herunterladen

Rezensionen: Bücher Theresa Henkel und Franzpeter Mess mer (Hrsg.), Klaus Hinrich Stah mer (Ko mponisten in Bayern, Bd. 60), Allitera Verlag, München 2016, 141 S. Seit ihrer Grü ndu ng 1983 wid met sich die Reihe Ko mponisten in Bayern aus Bay- ern sta m menden oder in Bayern wirkenden Ko mponisten und Ko mponistin- nen des 20. und 21. Jahrhunderts. Der Gründer der Reihe, Alexander L. Suder verstand Ko mponisten in Bayern als Be mühung, die gegen wärtigen Ko mponis- ti n ne n u n d K o m p o niste n B a yer ns i n ei ner v o n S c h nellle bi g keit ge pr ä gte n Z eit vor de m Vergessen zu schützen. Der 60. Ba nd beleuchtet in acht Aufsätzen u nd Intervie ws Leben, Werdegang und Werk Klaus Hinrich Stah mers. Wie in den Bä nden der Reihe üblich, eröff net eine kurze Biografie den Ba nd. Christoph Taggatz trägt in seine m Beitrag Lebenslinien Stah mers Werdegang zusa m men. Er beschreibt dessen Kindheit während und nach de m Z weiten Weltkrieg, der Sta h mer sei ner Wurzel n beraubte, u nd die trotz der Wirren von Musik geprägt war. Sta h mer w urde 1941 i n Stetti n, heute Szczeci n, gebore n. Kurz vor de m Kriegsende flüchtete seine Fa milie in ein kleines Dorf i m Marburger U mland, 1947 folgte ein U mzug nach Lüneburg, wo sein Vater als Musikdozent an der Pädagogischen Hochschule in der Lehrerbildung tätig war. -

Bild Und Musik Musik Und Bild

BUNDESAKADEMIE FÜR MUSIKALISCHE JUGENDBILDUNG Peter Hoch Bild und Musik Musik und Bild Ergebnisse eines Seminars Schriftenreihe der Bundesakademie BUNDESAKADEMIE FÜR MUSIKALISCHE JUGENDBILDUNG Peter Hoch Bild und Musik Musik und Bild Ergebnisse eines Seminars Schriftenreihe "Aus der Arbeit der Bundesakademie" Band 12 I 1991 ISSN 0931-962X Herausgeber: Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Hugo-Herrm~nn-Str. 22 7218 Trossingen Sekretariat Ursu1a Eckert Druck: Springer Buchdruck, 7218 Trossingen Vertrieb: Hohner-Musikverlag, 7218 Trossingen Bestell-Nr, 7-075-072 Vervie1fä1tigungen und Abdrucke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. INHALT Seite Vorwort..................................................................................................................................... 5 Das Seminar BILD UND MUSIK - MUSIK UND BILD.................................................... 8 Impressionen aus der Lehrgangsarbeit (Fotos)....................................................................... 11 Konzerte während des Seminars............................................................................................. 12 Veranstaltungen außerhalb der Akademie............................................................................. 14 Graphik Earl Brown................................................................................................................ 16 Peter Hoch: Das Bild der Klänge ...................... ~........................................................................................ -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) A tool of remembrance: the shofar in modern music, literature and art van Hage, K.R.A. Publication date 2014 Link to publication Citation for published version (APA): van Hage, K. R. A. (2014). A tool of remembrance: the shofar in modern music, literature and art. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:25 Sep 2021 Bibliography Aberbach, David. 1988. Bialik. London: Peter Halban Publishers. Abramson, Glenda. 1989. The Writing of Yehuda Amichai: A Thematic Approach. New York: State Uni- versity of New York Press. ---. 2010. “Yitzhak Oren’s Fantastic Science: Two Stories.” Melilah: Manchester Journal of Jewish Stud- ies, 2010/5. Piscataway, NJ: Gorgias Press: 2-17. Ackerman, James S. -

And K Evin M Artin ( T He B Ug )

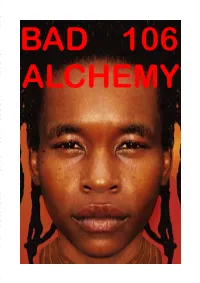

J u s t i n B r o a d BAD 106 r i c k ( G o ALCHEMY d f l e s h ) a n d K e v i n M a r t i n ( T h e B u g ) R e a d M Gone, gone, gone... [10 Jan 2020] Wolfgang Dauner (The United Jazz+Rock Ensemble &c.), 84 [03 Feb 2020] George Steiner (In Blaubarts Burg, Von realer Gegenwart), 90 [17 Feb 2020] Ror Wolf, 87 [06 Mar 2020] McCoy Tyner (American jazz pianist), 81 [11 Mar 2020] Charles Wuorinen (American composer), 81 [14 Mar 2020] Genesis P-Orridge (Throbbing Gristle, Psychic TV), 70 [16 Mar 2020] Konstantin «Kuzya UO» Ryabinov (Grazhdanskaya Oborona, Kommunizm...), 55 [17 Mar 2020] Eduard Limonow, 77 [22 Mar 2020] Gabi Delgado-López (Deutsch Amerikanische Freundschaft), 61 [24 Mar 2020] Manu Dibango (Cameroonian saxophonist), 86 [29 Mar 2020] Krzysztof Penderecki (Polish composer and conductor), 86 [06 Apr 2020] Hal Willner (American music producer), 64 [09 Apr 2020] Richard Teitelbaum (American electronic music composer), 80 [15 Apr 2020] Lee Konitz (American jazz composer and alto saxophonist), 92 [17 Apr 2020] Henry Grimes (American free jazz bassist), 84 [17 Apr 2020] Giuseppi Logan (American free jazz saxophonist), 84 [29 Apr 2020] Maj Sjöwall, 84 [30 Apr 2020] Tony Allen (Nigerian drummer - Fela Kuti, The Good, the Bad & the Queen), 79 [06 May 2020] Florian Schneider (Kraftwerk), 73 [09 May 2020] Little Richard (AWopBopALooBopALopBamBoom), 87 [12 May 2020] Michel Piccoli, 94 [17 May 2020] Peter Thomas (Edgar Wallace, Raumpatrouille...), 94 [29 May 2020] Jerzy Pilch (Zum starken Engel), 67 The question is not, ‘How can there be poetry after holocausts? But, ‘How can there be holocausts after poetry? Boris Mitic - "In Praise of Nothing" Die ganze [Malerei, aber auch die] Literatur und alles, was damit zusammenhängt, ist ja immer nur ein Herumgehen um etwas Unsagbares, um ein schwarzes Loch oder um einen Krater, dessen Zentrum man nicht betreten kann. -

Freie Akademie Der Künste

70 JAHRE FREIE AKADEMIE DER KÜNSTE 13. OKTOBER 2020 ELBPHILHARMONIE KLEINER SAAL MODERNE KULTUR IN EINZIGARTIGER GESTALT. WELCHE VISION MÖCHTEN SIE VERWIRKLICHEN? PRINCIPAL SPONSOR Julius Bär ist Principal Sponsor der Elbphilharmonie Hamburg. juliusbaer.com Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd 1 12.07.18 14:47 WILLKOMMEN MODERNE KULTUR IN EINZIGARTIGER GESTALT. WELCHE VISION MÖCHTEN SIE Seit 70 Jahren setzt die Freie Akademie der VERWIRKLICHEN? Künste Impulse im Hamburger Kulturleben PRINCIPAL SPONSOR Julius Bär ist Principal Sponsor und weit darüber hinaus. Gegründet 1950 der Elbphilharmonie Hamburg. von den Schriftstellern Hans Henny Jahnn und Hans Erich Nossack, liest sich die Liste der Mitglieder und Ehrenmitglieder wie ein Who’s Who der deutschen Kunstszene aller juliusbaer.com Sparten seit dem Ende des Zweiten Welt- kriegs. Veranstaltungen finden sonst in den eigenen Räumlichkeiten zwischen Haupt- bahnhof und Deichtorhallen statt; für das festliche Jubiläumskonzert ist man heute in der Elbphilharmonie zu Gast. Auf dem Pro- gramm stehen ausschließlich Werke von (teils ehemaligen) Mitgliedern. Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd 1 12.07.18 14:47 Dienstag, 13. Oktober 2020 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal ERINNERUNGEN AN DIE ZUKUNFT 70 JAHRE FREIE AKADEMIE DER KÜNSTE HAMBURG CAROLINE MELZER SOPRAN SABINE MEYER KLARINETTE AXEL BAUNI KLAVIER JOHANNES FISCHER SCHLAGZEUG WOLF-DIETRICH SPRENGER SPRECHER MITGLIEDER DES ENSEMBLE RESONANZ BARBARA BULTMANN VIOLINE I BENJAMIN SPILLNER VIOLINE I GREGOR DIERCK VIOLINE II SWANTJE TESSMANN VIOLINE II MARESI STUMPF VIOLA TIM-ERIK WINZER VIOLA SAEROM PARK VIOLONCELLO Unsuk Chin (*1961) Piano Etude Nr. 6 »Grains« / aus: Twelve Piano Etudes (2000) ca. 5 Min. Begrüßung: Monique Schwitter Vizepräsidentin der Freien Akademie der Künste in Hamburg Helmut Lachenmann (*1935) Streichquartett Nr.