Atlas Der Verbreitung Der Flechten in Oberösterreich

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sozialratgeber

Sozialratgeber für den Bezirk Freistadt Stand: Juni 2021 Liebe Leserinnen! Liebe Leser! Als Obfrau des Sozialhilfeverbandes Freistadt freut es mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe des Sozialratgebers für unseren Bezirk Freistadt vorstellen zu können. Damit steht für Betroffene und Hilfeleistende ein praktisches Nachschlagewerk zur Verfügung. In übersichtlicher Form werden die Betreuungs- und Beratungsangebote im Detail beschrieben, Geld- und Sozialleistungen erläutert und hilfreiche Tipps gegeben. Als Träger sozialer Hilfe im Bezirk Freistadt sind wir verantwortlich, dass dort, wo es notwendig ist, Unterstützung und Pflege gesichert sind. Die Menschen müssen sich verlassen können, dass sie sich mit ihren Sorgen, Problemen und Bedürfnissen an uns wenden können. Ein großes Dankeschön sage ich jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Erstellung und Aktualisierung des Sozialratgebers 2019 beteiligt waren. Danke sage ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit im Sozial- und Gesundheitsbereich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Dr. Andrea Außerweger Obfrau des Sozialhilfeverbandes Freistadt SENIOR/INNEN PFLEGENDE ANGEHÖRIGE Beratung Sozialhilfeverband Freistadt Koordinatorin für Betreuung und Pflege Beratung und Information bei verschiedenen Angebot Problemlagen in der Betreuung und Pflege Ältere Menschen über 60 Jahre mit Pflege und Betreuungsbedarf Zielgruppe Pflegende Angehörige Kinder im Rahmen der Hauskrankenpflege Sozialhilfeverband Freistadt Wo Promenade 5 4240 Freistadt Mo Fr 08.00 -

Landesgesetzblatt Für Oberösterreich

P.b.b. Seite 291 Erscheinungsort Linz Verlagspostamt 4020 Linz LANDESGESETZBLATT FÜR OBERÖSTERREICH Jahrgang 1998 Ausgegeben und versendet am 25. November 1998 64. Stück Nr. 90 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der Tourismusgemeinden zu gemeinsamen Tourismusverbänden zusammengeschlossen werden Nr. 91 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Oö. Ortsklassenverordnung geändert wird Nr. 90 durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 15/1997, wird ver- Verordnung ordnet: der Oö. Landesregierung, mit der Tourismus- § 1 gemeinden zu gemeinsamen Tourismusverbänden Die nachstehenden Tourismusgemeinden werden zusammengeschlossen werden jeweils zu einem gemeinsamen Tourismusverband mit der entsprechenden Bezeichnung und dem Sitz in Auf Grund des § 4 Abs. 3 des Oö. Tourismus- der genannten Tourismusgemeinde zusammengeschlos- Gesetzes 1990, LGBl. Nr. 81/1989, zuletzt geändert sen: Zusammengeschlossene Tourismus- Bezeichnung des Tourismus- Sitz in der Tourismus- gemeinden verbandes gemeinde 1. Attersee, Nußdorf am Attersee, Seewalchen Tourismusverband Ferienregion Attersee am Attersee, Schörfling am Attersee, Stein- Attersee bach am Attersee, Unterach am Attersee, Weyregg am Attersee 2. Innerschwand, Mondsee, St. Lorenz, Tourismusverband Mondseeland Mondsee Tiefgraben 3. Berg im Attergau, St. Georgen im Attergau, Tourismusverband St. Georgen im St. Georgen im Attergau Straß im Attergau Attergau 4. Edlbach, Rosenau am Hengstpaß, Kurverband Windischgarsten Windischgarsten Roßleithen, Windischgarsten 5. Bad Schallerbach, Gallspach, Tourismusverband -

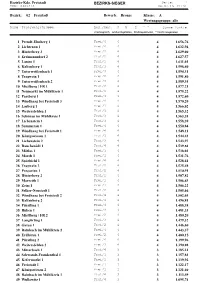

Seite: 1 DVR: 0405213 25.06.11 20:52

Bezirks-Kdo. Freistadt Ergebnis-Liste Seite: 1 DVR: 0405213 25.06.11 20:52 Bezirksbewerb 25.06.2011 - 25.06.2011 in Kefermarkt Bewerbs-Nr.: 4 Bronze Klasse: A alle Wertungsgruppen (ohne Gäste) Rang Start Feuerwehr/Gruppe Stamm Löschang. Staffell. Gesamt- S -Nr. +A. Zeit /SP Zeit /SP Punkte t 1 104 Tragwein 1 Frei 500 30,22 50,53 419,25 J 2 66 Erdmannsdorf 2 Frei 500 33,54 50,44 416,02 J 3 88 Summerau 2 Frei 500 38,53 52,56 408,91 J 4 51 Mistlberg 1 Frei 500 34,26 5 52,89 407,85 J 5 1 Kefermarkt 1 Frei 500 38,51 53,86 407,63 J 6 41 Unterwald 1 Frei 500 39,53 53,17 407,30 J 7 107 Unterweissenbach 1 Frei 500 38,40 55,16 406,44 J 8 96 Mitterbach 1 Frei 500 41,29 52,60 406,11 J 9 102 Lasberg 1 Frei 500 43,32 53,50 403,18 J 10 45 Kaltenberg 1 Frei 500 44,55 52,88 402,57 J 11 39 Erdmannsdorf 3 Frei 500 44,73 53,24 402,03 J 12 37 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 38,30 5 50,48 5 401,22 J 13 76 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 46,22 53,11 400,67 J 14 115 Grünbach 1 Frei 500 40,51 5 53,84 400,65 J 15 11 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 45,68 53,72 400,60 J 16 60 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 44,99 54,43 400,58 J 17 98 Tragwein 2 Frei 500 39,87 10 51,13 399,00 J 18 33 Schönau im Mühlkreis 1 Frei 500 42,74 5 53,48 398,78 J 19 84 Lichtenau 1 Frei 500 44,85 57,54 397,61 J 20 113 Passberg 1 Frei 500 38,51 10 54,30 397,19 J 21 80 Zeiss 1 Frei 500 39,74 10 53,50 396,76 J 22 100 Pürstling 1 Frei 500 46,49 56,82 396,69 J 23 17 Hinterberg 3 Frei 500 36,57 10 52,11 5 396,32 J 24 69 Unterweissenbach 2 Frei 500 43,64 5 55,53 395,83 J 25 49 Langfirling 1 Frei 500 50,41 -

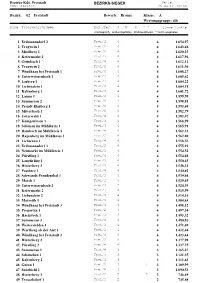

FLA Bezirkswertung.Pdf

Bezirks-Kdo. Freistadt BEZIRKS-SIEGER Seite: 1 DVR: 0405213 04.07.15 21:31 Bezirk: 02 Freistadt Bewerb: Bronze Klasse: A Wertungsgruppe: alle Rang Feuerwehr/Gruppe Bez./Abs. J G D ' ' Summe Punkte J=erfolgreich, G=durchgefallen, D=disqualifiziert, ' '=nicht angetreten 1 Prendt-Elmberg 1 Frei/4 4 4 1.656,76 2 Lichtenau 1 Frei/4 4 4 1.632,94 3 Hinterberg 3 Frei/2 4 4 1.629,00 4 Erdmannsdorf 2 Frei/2 4 4 1.627,57 5 Lamm 1 Frei/1 4 4 1.611,01 6 Kaltenberg 1 Frei/3 4 4 1.598,40 7 Unterweißenbach 1 Frei/3 4 4 1.594,31 8 Tragwein 1 Frei/2 4 4 1.591,80 9 Unterweißenbach 2 Frei/3 4 4 1.589,34 10 Mistlberg / FR 1 Frei/2 4 4 1.577,21 11 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei/1 4 4 1.575,22 12 Passberg 1 Frei/4 4 4 1.572,60 13 Windhaag bei Freistadt 3 Frei/4 4 4 1.570,20 14 Lasberg 1 Frei/1 4 4 1.566,02 15 Weitersfelden 1 Frei/3 4 4 1.565,32 16 Schönau im Mühlkreis 1 Frei/3 4 4 1.563,38 17 Liebenstein 1 Frei/3 4 4 1.558,39 18 Summerau 1 Frei/4 4 4 1.550,84 19 Windhaag bei Freistadt 1 Frei/4 4 4 1.548,11 20 Königswiesen 1 Frei/3 4 4 1.544,43 21 Liebenstein 2 Frei/3 4 4 1.543,97 22 Rauchenödt 1 Frei/4 4 4 1.539,84 23 Mötlas 1 Frei/3 4 4 1.538,03 24 March 1 Frei/1 4 4 1.531,76 25 Spörbichl 1 Frei/4 4 4 1.528,61 26 Tragwein 2 Frei/2 4 4 1.525,48 27 Pregarten 1 Frei/2 4 4 1.510,91 28 Hinterberg 2 Frei/2 4 4 1.507,82 29 Marreith 1 Frei/1 4 4 1.506,63 30 Zeiss 1 Frei/1 4 4 1.506,22 31 Selker-Neustadt 1 Frei/2 4 4 1.505,66 32 Windhaag bei Freistadt 2 Frei/4 4 4 1.502,03 33 Kaltenberg 2 Frei/3 4 4 1.496,81 34 Pürstling 1 Frei/4 4 4 1.488,38 35 Ruben 1 Frei/3 4 4 1.481,33 -

Bezirks-Kdo. Freistadt Ergebnis-Liste Abschnittsbewerb A2 Bronze Klasse

Bezirks-Kdo. Freistadt Ergebnis-Liste Seite: 1 DVR: 0405213 08.06.11 18:44 Abschnittsbewerb A2 04.06.2011 - 04.06.2011 in Erdmannsdorf Bewerbs-Nr.: 2 Bronze Klasse: A Allgemein (ohne Gäste) Rang Start Feuerwehr/Gruppe Stamm Löschang. Staffell. Gesamt- S -Nr. +A. Zeit /SP Zeit /SP Punkte t 1 43 Tragwein 1 Frei 500 32,02 52,57 415,41 J 2 1 Erdmannsdorf 2 Frei 500 34,35 53,09 412,56 J 3 67 Mistlberg 1 Frei 500 35,08 55,91 409,01 J 4 11 Erdmannsdorf 1 Frei 500 34,57 10 55,78 399,65 J 5 85 Tragwein 2 Frei 500 37,18 10 53,70 399,12 J 6 77 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 51,52 55,54 392,94 J 7 65 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 55,86 60,28 383,86 J 8 5 Erdmannsdorf 3 Frei 500 48,61 15 54,68 381,71 J 9 7 Pregarten 1 Frei 500 51,29 20 57,51 371,20 J 10 53 Hinterberg 1 Frei 500 58,47 15 58,30 368,23 J 11 31 Gutau 1 Frei 500 59,15 15 59,02 366,83 J 12 51 Hinterberg 3 Frei 500 46,85 35 54,00 364,15 J 13 49 Erdleiten 1 Frei 500 58,16 25 55,21 361,63 J 14 64 Selker-Neustadt 1 Frei 500 74,10 10 56,77 359,13 J 15 55 Hinterberg 2 Frei 500 60,87 25 58,39 355,74 J Anzahl angetretener Start-Gruppen: 15 Bezirks-Kdo. -

PDF-Dokument

Landesrecht Bundesland Oberösterreich Kurztitel Oö. Nah- und Regionalverkehrs-Finanzierungsverordnung 2015 Kundmachungsorgan LGBl.Nr. 1/2015 aufgehoben durch LGBl.Nr. 12/2016 §/Artikel/Anlage Anl. 2 Inkrafttretensdatum 01.01.2015 Außerkrafttretensdatum 31.12.2015 Text Anlage 2 zur Oö. Nah- und Regionalverkehrs-Finanzierungsverordnung 2015 Anteile der Gemeinden an dem gemäß § 3 Abs. 2 des Oö. Nah- und Regionalverkehrs- Finanzierungsgesetzes zu leistenden Beitrag und die jeweiligen Regionen Regionen und Gemeinden Anteile in Prozent der Regionssumme Oberes Mühlviertel 100,00% Afiesl 0,66% Ahorn 0,55% Aigen im Mühlkreis 1,46% Altenfelden 2,10% Arnreit 1,08% Atzesberg 0,43% Auberg 0,41% Bad Leonfelden 3,84% Berg bei Rohrbach 2,21% Eidenberg 1,65% Feldkirchen an der Donau 4,82% Goldwörth 0,85% Gramastetten 4,03% Haslach an der Mühl 2,41% Helfenberg 1,22% Hellmonsödt 2,93% www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 8 Landesrecht Oberösterreich Herzogsdorf 2,67% Hofkirchen im Mühlkreis 1,22% Hörbich 0,55% Julbach 1,26% Kirchberg ob der Donau 0,83% Kirchschlag bei Linz 2,56% Klaffer am Hochficht 1,03% Kleinzell im Mühlkreis 2,02% Kollerschlag 1,27% Lembach im Mühlkreis 1,65% Lichtenau im Mühlkreis 0,37% Lichtenberg 2,66% Nebelberg 0,59% Neufelden 1,18% Neustift im Mühlkreis 1,17% Niederkappel 0,76% Niederwaldkirchen 1,29% Oberkappel 0,67% Oberneukirchen 2,44% Oepping 1,53% Ottensheim 4,21% Peilstein im Mühlviertel 1,45% Pfarrkirchen im Mühlkreis 1,15% Puchenau 4,19% Putzleinsdorf 1,29% Rohrbach in Oberösterreich 2,81% Sankt Gotthard im Mühlkreis 0,89% Sarleinsbach 1,71% Schenkenfelden 1,49% Schlägl 1,00% Schönegg 0,74% Schwarzenberg am Böhmerwald 0,55% Sonnberg im Mühlkreis 1,15% St. -

Übersichtskarte Der Wasserverbände In

Wasserverbände für Schutzwasserbau in OÖ Schwarzenberg am Böhmerwald Klaffer am Hochficht Wasserverbände Ulrichsberg Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Gewässerbezirk Aigen im Mühlkreis Julbach Schlägl Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Grieskirchen Nebelberg , Hochwasserschutz Großraum Schwanenstadt Peilstein im Mühlviertel St.Oswald bei Haslach Leopoldschlag Lichtenau im Mühlkreis Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Kollerschlag Berg bei Rohrbach , Mattig Oepping Windhaag bei Freistadt Rohrbach/Oberösterreich Haslach an der Mühl Afiesl Schönegg Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Oberkappel Sarleinsbach St.Stefan am Walde Rainbach im Mühlkreis Sandl Freinberg Reichenthal , Mondessklause Helfenberg Vorderweißenbach Grünbach Atzesberg Mattig Esternberg Auberg Bad Leonfelden Liebenau Schardenberg Pfarrkirchen i.Mühlkreis Arnreit Ahorn Vichtenstein Hörbich Neustift im Mühlkreis St.Peter am Wimberg Waldburg Zeichenerklärung Putzleinsdorf Schenkenfelden Freistadt Mattig, Enknach Wernstein am Inn Altenfelden St.Oswald bei Freistadt Weitersfelden Engelhartszell St.Johann am Wimberg Neufelden Hirschbach im Mühlkreis Lembach im Mühlkreis Reichenau im Mühlkreis Gewässer St.Roman Lasberg Brunnenthal St.Ulrich im Mühlkreis Oberneukirchen Enknach Münzkirchen Hofkirchen im Mühlkreis Ottenschlag im Mühlkreis Kaltenberg Niederkappel St.Veit im Mühlkreis Zwettl an der Rodl Fließgewässer St.Aegidi Kleinzell im Mühlkreis Sonnberg im Mühlkreis Schärding Rainbach im Innkreis Unterweißenbach Niederwaldkirchen St.Leonhard -

(EEC) No 2052/88

4 . 3 . 95 I EN Official Journal of the European Communities No L 49/65 COMMISSION DECISION of 17 February 1995 establishing, for the period 1995 to 1999 in Austria and Finland , the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation ( EEC) No 2052/88 (Text with EEA relevance) (95/37/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (EEC) No 2052/88 ; whereas they have been identified as the areas suffering from the most severe rural develop Having regard to the Treaty establishing the European Community, ment problems ; Having regard to Council Regulation (EEC) No 2052/88 Whereas the measures provided for in this Decision are in of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and accordance with the opinion of the Committee on Agri their effectiveness and the coordination of their activities cultural Structures and Rural Development, between themselves and with the operations of the Euro pean Investment Bank and the other existing financial HAS ADOPTED THIS DECISION : instruments ('), as last amended by Regulation (EC) No 3193/94 (2), and in particular Article 11a (3) thereof, Article 1 Whereas in accordance with Article 11a (3) of Regulation (EEC) No 2052/88 , the new Member States concerned For the period 1995 to 1999 in Austria and Finland, the have proposed to the Commission the list of areas which rural areas eligible under Objective 5b as defined by they consider should be eligible under Objective 5b and Regulation (EEC) No 2052/88 shall be those listed in the have provided the Commission with all the information Annex hereto. -

Bildung Eines Gemeindeverbands "INKOBA Region Freistadt"

Interkommunale Betriebansiedelung Region Freistadt Anm.: Anlage zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Vereinbarung der Gemeinden des politischen Bezirks Freistadt über die Bildung eines Gemeindeverbands zum Zweck der Errichtung und des Betriebs von Betriebsansiedlungsgebieten ("INKOBA Region Freistadt") genehmigt wird, LGBl. Nr. 59/2011 Satzung des Verbandes „Interkommunale Betriebsansiedelung Region Freistadt“ Die Gemeinden Bad Zell, Freistadt, Grünbach, Gutau, Hagenberg im Mühlkreis, Hirsch- bach im Mühlkreis, Kaltenberg, Kefermarkt, Königswiesen, Lasberg, Leopoldschag, Lie- benau, Neumarkt im Mühlkreis, Pierbach, Pregarten, Rainbach im Mühlkreis, Sandl, Sankt Leonhard bei Freistadt, Sankt Oswald bei Freistadt, Schönau im Mühlkreis, Tragwein, Un- terweißenbach, Unterweitersdorf, Waldburg, Wartberg ob der Aist, Weitersfelden und Windhaag bei Freistadt bilden zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes von Be- triebsansiedlungsgebieten einen Gemeindeverband im Sinne des Oö. Gemeindeverbän- degesetzes, der im folgenden „Verband“ genannt wird. Der Verband wird durch freie Ver- einbarung der beteiligten Gemeinden mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde gebildet. I.) Allgemeines: § 1 Name, Sitz und Geschäftsstelle 1.) Der Verband trägt den Namen „Verband interkommunale Betriebsansiedelung Region Freistadt“. 2.) Der Verband hat seinen Sitz in Rainbach im Mühlkreis, Geschäftsstelle ist das Markt- gemeindeamt Rainbach § 2 Gebiete Neben den 3 bereits bestehenden Betriebsbaugebieten des Verbandes sollen weitere Ge- biete welche in den -

Vorlage Bericht Extern Mit Deckblatt

Managementplan für das Europaschutzgebiet „Wiesengebiete im Freiwald“ Endbericht 2009 Eine Zusammenarbeit zwischen Hans Uhl – Büro für Integration von Natur und Mensch Mag. Alois Schmalzer coopNatura - Technisches Büro für Biologie Managementplan für das Europaschutzgebiet „Wiesengebiete im Freiwald“ AT3124000 Autoren: Hans Uhl (Büro für Integration von Natur & Mensch) Mag. Alois Schmalzer Mag. Jürgen Pollheimer (coopNATURA) Dr. Alexander Schuster (Amt d. Oö. Landesregierung) Unter Mitarbeit von: Mag. Ingrid Schmitzberger (coopNATURA) Ingrid Uhl (Lektorat) Auftraggeber: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz Bahnhofplatz 1, 4021 Linz Projektleitung Dr. Alexander Schuster Auftragnehmer: coopNATURA - Büro für Ökologie & Naturschutz Pollheimer & Partner OG Geschäftsstelle Tirol: Finkenberg 14a, 6063 Rum bei Innsbruck Geschäftsstelle Krems: Kremstalstraße 77, 3500 Krems [email protected] www.coopnatura.at Zitiervorschlag: Uhl, H., A. Schmalzer, J. Pollheimer & A. Schuster (2009): Managementplan für das Europaschutzgebiet „Wiesengebiete im Freiwald“ AT3124000. Im Auftrag der Abt. Naturschutz, Amt der OÖ Landesregierung. Zusammenfassung Der Managementplan für das Europaschutzgebiet (Vogelschutzgebiet) "Wiesengebiete im Freiwald" dient als fachliche Grundlage für die Erreichung der Ziele dieses Europaschutzgebietes. Das Schutzgebiet wurde auf Grundlage der Bestimmungen der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) im Jahr 2004 zur Erhaltung der Vorkommen von Vogelarten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und von Zugvögeln nominiert. Es hat eine Fläche von ca. 2.410 ha und liegt auf 26 Flächen verteilt in einer Mittelgebirgslandschaft des nordöstlichen Mühlviertels zwischen Windhaag bei Freistadt und Liebenau in Hochlagen von 710 bis 1030 m. Die Wiesengebiete im Freiwald sind Rodungsinseln auf dem Hochplateau des Mühlviertels und verdanken ihren landschaftlichen Charakter sowie ihre ornithologische Bedeutung der Landwirtschaft. Aufgrund der Höhenlage und des rauen Klimas dominiert die Grünlandwirtschaft im Offenland. -

KIG 2020 GKZ Gemeinde ZZ in Euro 40.101 Linz 26.004.055,60 40.201 Steyr 4.448.349,74 40.301 Wels 7.793.894,02 40.401 Altheim

KIG 2020 GKZ Gemeinde ZZ in Euro 40.101 Linz 26.004.055,60 40.201 Steyr 4.448.349,74 40.301 Wels 7.793.894,02 40.401 Altheim 518.301,36 40.402 Aspach 273.827,50 40.403 Auerbach 63.948,99 40.404 Braunau am Inn 1.834.365,15 40.405 Burgkirchen 283.367,43 40.406 Eggelsberg 255.166,97 40.407 Feldkirchen bei Mattighofen 208.934,99 40.408 Franking 104.834,42 40.409 Geretsberg 123.809,45 40.410 Gilgenberg am Weilhart 139.849,11 40.411 Haigermoos 65.416,68 40.412 Handenberg 136.284,74 40.413 Helpfau-Uttendorf 380.129,60 40.414 Hochburg-Ach 341.550,53 40.415 Höhnhart 146.558,52 40.416 Jeging 73.069,59 40.417 Kirchberg bei Mattighofen 124.962,63 40.418 Lengau 497.019,97 40.419 Lochen am See 290.286,50 40.420 Maria Schmolln 147.187,52 40.421 Mattighofen 699.979,41 40.422 Mauerkirchen 265.964,92 40.423 Mining 126.535,14 40.424 Moosbach 111.124,48 40.425 Moosdorf 176.436,32 40.426 Munderfing 323.728,68 40.427 Neukirchen an der Enknach 235.982,27 40.428 Ostermiething 345.953,58 40.429 Palting 101.270,05 40.430 Perwang am Grabensee 105.148,92 40.431 Pfaffstätt 116.156,53 40.432 Pischelsdorf am Engelbach 175.807,32 40.433 Polling im Innkreis 103.995,74 40.434 Roßbach 97.496,01 40.435 St. Georgen am Fillmannsbach 42.248,27 40.436 St. -

Magic: Liste/Anzeige

Bezirks-Kdo. Freistadt BEZIRKS-SIEGER Seite: 1 DVR: 0405213 25.06.11 20:59 Bezirk: 02 Freistadt Bewerb: Bronze Klasse: A Wertungsgruppe: alle Rang Feuerwehr/Gruppe Bez./Abs. J G D ' ' Summe Punkte J=erfolgreich, G=durchgefallen, D=disqualifiziert, ' '=nicht angetreten 1 Erdmannsdorf 2 Frei/2 4 4 1.654,97 2 Tragwein 1 Frei/2 4 4 1.643,46 3 Mistlberg 1 Frei/2 4 4 1.620,25 4 Kefermarkt 1 Frei/1 4 4 1.617,96 5 Grünbach 1 Frei/4 4 4 1.612,12 6 Tragwein 2 Frei/2 4 4 1.611,96 7 Windhaag bei Freistadt 1 Frei/4 4 4 1.608,27 8 Unterweissenbach 1 Frei/3 4 4 1.605,42 9 Lasberg 1 Frei/1 4 4 1.604,22 10 Liebenstein 1 Frei/3 4 4 1.604,18 11 Kaltenberg 1 Frei/3 4 4 1.601,72 12 Lamm 1 Frei/1 4 4 1.599,99 13 Summerau 2 Frei/4 4 4 1.598,81 14 Prendt-Elmberg 1 Frei/4 4 4 1.593,68 15 Mitterbach 1 Frei/4 4 4 1.582,79 16 Unterwald 1 Frei/4 4 4 1.582,47 17 Königswiesen 1 Frei/3 4 4 1.568,99 18 Schönau im Mühlkreis 1 Frei/3 4 4 1.565,91 19 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei/4 4 4 1.562,32 20 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei/2 4 4 1.562,00 21 Lichtenau 1 Frei/4 4 4 1.558,55 22 Erdmannsdorf 3 Frei/2 4 4 1.555,92 23 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei/1 4 4 1.554,52 24 Pürstling 1 Frei/4 4 4 1.554,01 25 Langfirling 1 Frei/3 4 4 1.550,45 26 Hinterberg 3 Frei/2 4 4 1.548,34 27 Passberg 1 Frei/4 4 4 1.540,02 28 Schwandt-Freudenthal 1 Frei/1 4 4 1.539,04 29 March 1 Frei/1 4 4 1.529,45 30 Unterweissenbach 2 Frei/3 4 4 1.524,93 31 Kefermarkt 2 Frei/1 4 4 1.515,99 32 Liebenstein 2 Frei/3 4 4 1.514,35 33 Marreith 1 Frei/1 4 4 1.504,63 34 Windhaag bei Freistadt 3 Frei/4 4 4 1.498,12 35 Pregarten