1. PREMESSA (Grassetto+Maiuscolo)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Il Disastro Di Molare Del 1935 in Valle Orba (Al): Un Vajont Dimenticato

Geologia dell’Ambiente Periodico trimestrale della SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale oma 1/2011 ISSN 1591-5352 Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma - DCB R Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. VITTORIO BONARIA 29 Il disastro di Molare del 1935 Geologo libero professionista e-mail: [email protected] in Valle Orba (AL): un Vajont sito web: www.molare.net GIOVANNI TOSATTI dimenticato Dipartimento di Scienze della Terra Università di Modena e Reggio Emilia e-mail: [email protected] sito web: www.terra.unimore.it PREMESSA Tutt’oggi, nel cuore della Valle Orba, pres- delle attività silvo-pastorali, agricole e vini- a Valle Orba è ubicata tra la Liguria ed so Bric Zerbino, è ancora presente la Diga Prin- cole delle valli piemontesi e l’inderogabile il Piemonte e si sviluppa da sud verso cipale, tradizionalmente denominata “la Diga necessità del controllo della risorsa idrica. nord all’interno dei territori provincia- di Molare”. Il Torrente Orba però non scorre più Di fronte alla dura opposizione a questi li di Genova, Savona ed Alessandria. nel vecchio alveo. La grande opera, situata progetti idraulici da parte di un consorzio for- LIl Torrente Orba, che ha origine dai rilievi all’interno di un’area umida di grande inte- mato da vari comuni della Valle Orba, primi dell’estremità orientale delle Alpi Liguri (M. resse naturalistico e circondata da versanti fra tutti Molare ed Ovada, venne stilata una Reisa 1183 m), è un affluente di destra del ripidi e boscosi, rappresenta ora, al pari delle serie di nuovi progetti che contemplavano la Fiume Bormida (Bacino del Po) e confluisce dighe del Vajont e di Gleno, un monumento produzione idroelettrica a favore dei comuni in esso poco a monte di Alessandria. -

Consumption of Atmospheric Carbon Dioxide Through Weathering of Ultramafic Rocks in the Voltri Massif

geosciences Article Consumption of Atmospheric Carbon Dioxide through Weathering of Ultramafic Rocks in the Voltri Massif (Italy): Quantification of the Process and Global Implications Francesco Frondini 1,* , Orlando Vaselli 2 and Marino Vetuschi Zuccolini 3 1 Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia, Via Pascoli s.n.c., 06123 Perugia, Italy 2 Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze, Via La Pira 4, 50121 Firenze, Italy; orlando.vaselli@unifi.it 3 Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 1 May 2019; Accepted: 5 June 2019; Published: 9 June 2019 Abstract: Chemical weathering is the main natural mechanism limiting the atmospheric carbon dioxide levels on geologic time scales (>1 Ma) but its role on shorter time scales is still debated, highlighting the need for an increase of knowledge about the relationships between chemical weathering and atmospheric CO2 consumption. A reliable approach to study the weathering reactions is the quantification of the mass fluxes in and out of mono lithology watershed systems. In this work the chemical weathering and atmospheric carbon dioxide consumption of ultramafic rocks have been studied through a detailed geochemical mass balance of three watershed systems located in the metaophiolitic complex of the Voltri Massif (Italy). Results show that the rates of carbon dioxide consumption of the study area (weighted average = 3.02 1.67 105 mol km 2 y 1) are higher than ± × − − the world average CO2 consumption rate and are well correlated with runoff, probably the stronger weathering controlling factor. -

Memorie Dell'accademia Urbense N

ACCADEMIA URBENSE - OVADA FRANCESCA CACCIOLA SUL FEUDO DELLA ROCCA COMUNE DI ROCCA GRIMALDA 1994 (Memorie dell'Accademia Urbense n. s.) studi n° 13 collana a cura di A. Laguzzi Referenze fotografiche: Enzo Cacciola Composizione testi: Massimo Natali Un ringraziamento particolare agli attuali proprietari del castello di Rocca Grimalda: famiglia Spingardi; Renato Gastaldo, Alessandro Laguzzi e tutta l'Accademia Urbense di Ovada, Renato Lucchetti e gli amici del volo, Minuccia Moccagatta, Maria Assunta Orsi, Giorgio Perfumo. Giovanni Battista Scarsi, Giancarlo Subbrero. In copertina:documento di Alfredo D' Andrade del 1906 (collezione privata). Foto di retrocopertina: Enzo Cacciola La prima edizione di quest'opera è stata patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con il patrocinio del Comune di Rocca Grimalda e dell'Accademia Urbense di Ovada. D.O.C. 945.45 145 IV 000 Dico che in certi punti dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione (opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo)... (Umberto Eco, Il nome della rosa) v SUL FEUDO DELLA ROCCA 1 PREMESSA 3 IL FEUDO E IL BORGO Il CENNI STORICI DEL FEUDO E DEL CASTELLO PREMESSA SUL TERRITORIO IPOTESI STORICHE DATI CERTI E CRONOLOGIA UNIVERSALE 47 IL CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA: DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE FASI COSTRUTTIVE DATI TECNICI APPARATO DECORATIVO IN SITO INTERVENTI DI RESTAURO 62 DUE FAMIGLIE DEL FEUDO: I TROTTI . I GRIMALDI 65 DALL' "INVENTARIO ED ESTIMO DELLA MOBILIA ESISTENTE NEL CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA (1778)" 67 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DI ROCCA GRIMALDA 79 APPENDICE: DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO MATERIALI DOCUMENTARI BIBLIOGRAFIA VII el 1990 prendeva il via, con l'edizione del In quanto all'opera, non vi sono dubbi, sarà volume Rocca Grimalda: una storia fortunata' Lo garantisce il numero di tredici che il N millenaria. -

VARIANTE AL PAI TORRENTE ORBA Da Silvano D'orba Alla Confluenza Nel Fiume Bormida

VARIANTE AL PAI TORRENTE ORBA da Silvano d’Orba alla confluenza nel fiume Bormida PIENE TORRENTE ORBA 5/11/2011 E 13/10/2014 - EFFETTI E DANNI E CONFRONTO CON I PRINCIPALI EVENTI STORICI (Redatto novembre 2015) Dicembre 2017 2 1 PREMESSA................................................................................................................................................................ 1 2 INTRODUZIONE...................................................................................................................................................... 1 3 TORRENTE ORBA INQUADRAMENTO GENERALE ...................................................................................... 2 4 EVENTI ALLUVIONALI DEL 5/11/2011 E DEL 13/10/2014 ............................................................................... 2 4.1 CONFLUENZA PIOTA - CONFLUENZA LEMME .......................................................................................................... 3 4.1.1 Confluenza Piota – confluenza Lemme – fasce fluviali B e B di progetto vigenti......................................... 6 4.1.2 Silvano d’Orba – confluenza Lemme, aree inondabili TR 200..................................................................... 7 4.2 CONFLUENZA T. L EMME – C ASAL CERMELLI ........................................................................................................ 8 4.2.1 Confluenza T. Lemme – Casal Cermelli, fasce B e B di progetto vigenti ................................................... 11 4.2.2 Silvano d’Orba – confluenza Lemme, -

Tratti Di Corsi D'acq Ua Del Reticolo Principale E

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - TRATTI DI CORSI D’ACQ U A DEL RETICOLO PRINCIPALE E CORSI D’ACQ U A DEL RETICOLO M INORE NON SOGGETTI A DELIM ITAZ IONE DELLE F ASCE F LU VIALI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA RELAZ IONE F e b b ra io 2 0 0 8 Autorità di bacino del fiume Po PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - TRATTI DI CORSI D’ACQ U A DEL RETICOLO PRINCIPALE E CORSI D’ACQ U A DEL RETICOLO M INORE NON SOGGETTI A DELIM ITAZ IONE DELLE F ASCE F LU VIALI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA Corsi d‘acq ua interessati: - torrente Scrivia dal confine reg ionale a Serravalle (sez ione limite dell‘attuale delimitaz ione delle F asce F luviali del PAI) e torrente B orbera dalla confluenz a del torrente G ordonella (a monte di Cabella L ig ure) alla confluenz a in Scrivia - torrente Orba da M olare a Silvano d‘Orba (sez ione limite dell‘attuale delimitaz ione delle F asce F luviali del PAI) e torrente Stura di Ovada nel tratto di confluenz a in Orba ad Ovada - torrente Stura del M onferrato da M uriseng o alla confluenz a in Po (località Pontestura) RELAZ IONE F e b b ra io 2 0 0 8 Autorità di bacino del fiume Po INDICE 1. PREM ESSA 1 2. M ETODOLOGIA GENERALE 4 3. CARATTERIZ Z AZ IONE TOPOGRAF ICA 5 4. CARATTERIZ Z AZ IONE GEOM ORF OLOGICA E NATU RALISTICA 6 4.1 Carattreriz z az ione del T . -

Ground Effects Triggered by the 19-21 October 2019 Extreme Rainfall in the Middle-Lower Lemme River Catchment (NW Italy)

EGU2020-9833 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-9833 EGU General Assembly 2020 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Ground effects triggered by the 19-21 October 2019 extreme rainfall in the middle-lower Lemme River catchment (NW Italy) Andrea Mandarino1, Fabio Luino2, and Francesco Faccini1 1University of Genova, Department of Earth, Environment and Life Sciences, Genova, Italy ([email protected]) 2National Research Council, Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Torino, Italy ([email protected]) From 19 to 21 October 2019 a severe rainfall event occurred in the south eastern part of the Piemonte Region, in particular in the catchments of the Orba and Scrivia Rivers (NW Italy). It originated widespread shallow landslides, soil erosion processes, flood peaks, debris transport along the minor hydrographic network, morphological changes along the main rivers and flooding of lowland areas. All of this caused one casualty and severe damage to transport infrastructure, private homes and agricultural activities. The most critical phase of the event was registered in the afternoon and evening of Monday 21, and it was associated with a thunderstorm cell formed on the Ligurian Sea and then extended northward on the aforementioned catchments, where it remained stationary for some 12 hours. This dynamic resulted into exceptional rainfalls in terms of both cumulated values and intensity. The rainfall-induced geomorphic effects were particularly severe within the Stura, Piota, Albedosa and Lemme Valleys, namely all the main right-bank tributaries of the Orba River. This contribute aims at documenting the rainfall magnitude and presenting the preliminary results concerning the analysis and mapping of landforms and geomorphic processes related to this rainfall event, within the middle and lower Lemme River catchment. -

Analisi Idrologica Ha Riguardato I Seguenti Due Tratti Dei Corsi D’Acqua Interessati Dallo Studio

Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Tratti di corsi d’acqua del reticolo principale e corsi d’acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle Fasce Fluviali in Provincia di Alessandria Relazione Rivista e integrata sulla base delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 18 della Legge 183/89 e risultanti dalla fase di consultazione art. 1-bis della Legge 365/2000 Autorità di bacino del fiume Po Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Tratti di corsi d’acqua del reticolo principale e corsi d’acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle Fasce Fluviali in Provincia di Alessandria Relazione Rivista e integrata sulla base delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 18 della Legge 183/89 e risultanti dalla fase di consultazione art. 1-bis della Legge 365/2000 Corsi d’acqua interessati: - torrente Scrivia dal confine regionale a Serravalle (sezione limite dell’attuale delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI) e torrente Borbera dalla confluenza del torrente Gordonella (a monte di Cabella Ligure) alla confluenza in Scrivia - torrente Orba da Molare a Silvano d’Orba (sezione limite dell’attuale delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI) e torrente Stura di Ovada nel tratto di confluenza in Orba ad Ovada - torrente Stura del Monferrato da Murisengo alla confluenza in Po (località Pontestura) MARZO 2009 Autorità di bacino del fiume Po INDICE 1. -

Allegato Tecnico

AALLLLEEGGAATTOO TTEECCNNIICCOO Direzione Pianificazione Risorse Idriche PTA - Rev. 01 Luglio 2004 INDAGINI E STUDI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (D.Lgs. 152/99) FASE I CARATTERIZZAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI ATTIVITA’ I.a CARATTERIZZAZIONE FISIOGRAFICA E GEOLOGICA ELABORATO I.a/1 Rapporto tecnico 02 MAR.04 C.MOSCA M.BUFFO A.PORCELLANA 01 FEB. 03 C.MOSCA M.BUFFO A.PORCELLANA 00 OTT. 02 C.MOSCA M.BUFFO A.PORCELLANA CODICE DOCUMENTO REV. DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE MODIFICHE 1 5 7 0 - 0 1 - 1 0 1 0 2 . D O C RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE Associazione temporanea di imprese C. LOTTI & ASSOCIATI SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.p.A. - ROMA INDICE 1. PREMESSA 1 2. LA SCHEMATIZZAZIONE DI RIFERIMENTO 2 2.1 I corpi idrici significativi 3 2.2 Il reticolo idrografico di riferimento 6 2.2.1 Le sezioni idrografiche di interesse sul reticolo idrografico superficiale e i relativi bacini 7 2.3 Le aree idrografiche di riferimento 8 2.4 Il sistema idrogeologico di pianura 11 2.5 La carta della schematizzazione di riferimento 12 3. IL DISPOSITIVO DI DATA-PROCESSING FISIOGRAFICO 12 3.1 Basi dati 13 3.2 L’identificazione delle sezioni idrografiche e loro caratterizzazione 15 3.3 I bacini “elementari” 16 3.4 La carta dei bacini elementari 16 4. COSTITUZIONE DATI FISIOGRAFICI (IDROGRAFICI) 17 4.1 Dati geografici 17 4.2 Dati fisiografici 18 4.3 I fattori di forma 19 5. COSTITUZIONE DATI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 20 5.1 La carta delle unità litologiche 21 5.2 Caratteristiche geomorfologiche 24 APPENDICE 1 - Breve descrizione del codice DHI - MIKE INFO LAND & WATER APPENDICE 2 - Criteri della banca dati idrografica dell’Autorità di Bacino del Po APPENDICE 3 - Elenchi dei corpi idrici di riferimento per il PTA (corsi d’acqua naturali, canali artificiali, laghi naturali e artificiali) 1570-01-10102.DOC/CM/BU/PO 1. -

La Storia Della Diga Di Molare. Il Vajont Dimenticato Di Vittorio Bonaria (Tratto Dal Volume Edito Da Edizioni ERGA, 2013 GENOVA)

La Storia della Diga di Molare. Il Vajont dimenticato di Vittorio Bonaria (tratto dal volume edito da Edizioni ERGA, 2013 GENOVA) La storia della Diga di Molare ha inizio alla fine del 1800 e si ambienta nella valle del Torrente Orba posizionata nel Basso Piemonte, al confine con la Liguria. Il Torrente Orba ha origine a poca distanza dalla città di Genova sulle vette delle Alpi Liguri (M. Beigua e M. Rama) che costituiscono lo spartiacque tra il Mar Ligure e l’Adriatico. Dopo un tortuoso percorso verso Nord, il corso d’acqua si immette, poco a Nord di Alessandria, nel Fiume La Diga Principale di Bric Zerbino nella seconda Bormida. metà degli anni ‘20 Sul finire del XIX° secolo l’Ing. Luigi Zunini, nativo della zona e autentico pioniere dello sfruttamento delle acque ai fine elettrici (professore prima, rettore poi del Politecnico di Milano), propose una serie di progetti di fattibilità che prevedevano un utilizzo dell’acqua a scopi esclusivamente idropotabili ed industriali a favore del capoluogo ligure che in quel periodo andava rapidamente sviluppandosi. Questi progetti riguardavano il settore sommitale del bacino del torrente (le “sorgenti dell’Orba”) e determinarono forti opposizioni da parte delle popolazioni dei paesi posizionati a valle, in particolare quelle di Molare, Ovada, Silvano d’Orba, Capriata d’Orba che già pochi anni prima videro le acque dei loro più importanti fiumi “distratte” dagli “speculatori genovesi”. Tale presa di posizione portò anche all’istituzione di un “Comitato di opposizione e vigilanza” le cui adunanze popolari e relative decisioni furono documentate dalla stampa locale dell’epoca. -

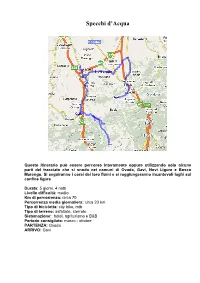

Specchi D'acqua

Specchi d’Acqua Questo itinerario può essere percorso interamente oppure utilizzando solo alcune parti del tracciato che si snoda nei comuni di Ovada, Gavi, Novi Ligure e Bosco Marengo. Si seguiranno i corsi dei loro fiumi e si raggiungeranno incantevoli laghi sul confine ligure Durata: 5 giorni, 4 notti Livello difficoltà: medio Km di percorrenza: circa 70 Percorrenza media giornaliera: circa 20 km Tipo di bicicletta: city bike, mtb Tipo di terreno: asfaltato, sterrato Sistemazione: hotel, agriturismo e B&B Periodo consigliato: marzo - ottobre PARTENZA: Ovada ARRIVO: Gavi ITINERARIO: L’APPENNINO LIGURE E I SUOI TORRENTI: Gorzente e Piota 1° giorno Si parte da Ovada in direzione Novi Ligure; si svolta a destra sulla provinciale per Lerma e si sale lungo i tornanti che conducono al paese; si seguono le indicazioni per i Laghi della Lavagnina (foto): un tratto di strada è ancora asfaltato, poi si passa allo sterrato fino alla diga di sbarramento. Si supera la diga e si prosegue costeggiando lungo la destra orografica il primo lago (Lago Inferiore) e poi seguendo il percorso del secondo (Lago Superiore) per circa 2.5 Km circa con dislivello minimo che lo rende adatto a tutti. Il sentiero proseguendo si fa molto impegnativo e, contornando altri laghi (il Lago delle Vergini e il Lago Verde), va a risalire il Gorzente ed il suo immissario Rio Eremiti, fino alla località Cascina Eremiti ai piedi del Monte Tobbio. Gli ambienti attraversati risultano quanto mai piacevoli e suggestivi. L’itinerario che si svolge interamente su strada sterrata, percorribile quindi a piedi, a cavallo o in mountain bike. -

Il Vino Di Ovada

Il vino di Ovada Il Dolcetto di Ovada Vitigno: 100% Dolcetto d'Ovada, vitigno a bacca rossa, graspo e peduncoli di colore rosso-bruno alla maturazione, acini ben sviluppati, rotondi, di colore bluastro scuro, vellutati da abbondante pruinatura della buccia. Zona di Produzione: il territorio di 22 comuni con epicentro Ovada. Sono da ritenersi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatto ed i cui terreni siano di natura argillosa-tufacea-calcarea. Resa massima: 80 quintali per ettaro Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento. Odore: vinoso caratteristico. Sapore: asciutto, morbido, armonico, gradevolmente mandorlato o amarognolo. Gradazione: alcolica minima complessiva 11,50%. Acidità totale minima: 5 per mille. Estratto secco netto minimo: 22 per mille. Invecchiamento: nessuno. Qualifiche: con una gradazione alcolica minima di 12,5% ed un periodo di invecchiamento di un anno, può portare la qualifica di 'Superiore'. Numero denuncie di produzione: 316 (1994) Superficie denunciata [ha]: 676.000 (1994) Quantità prodotta [hl]: 21.115 (1994) Il Dolcetto non è un vitigno di larga adattabilità ambientale, anche a distanza di pochi chilometri può dare ottimi prodotti o non adattarsi affatto. Inoltre è un vitigno a maturazione precoce, ciò non consente mescolanze con altre uve, ne derivano vini pregiati con caratteristiche ben definite e uniche. Storia e zone geografiche Nell'Ovadese la coltivazione della vite ed in particolare del Vitigno Dolcetto è sicuramente secolare. Questo vitigno ha caratterizzato da sempre i vigneti della zona, al punto di essere stato anche definito Uva di Ovada, o, dai naturalisti, Uva Ovadensis. L'espansione della vite nell'Ovadese fu però sempre limitata dalla presenza di boschi e di altre colture, solo agli inizi dell'Ottocento la viticoltura ebbe una notevole espansione anche grazie all'aumento dei prezzi che ne consigliarono la coltivazione. -

STP S.R.L. - Orario Linea 063/10 Alessandria - Novi - Ovada - Acqui Percorso Andata

STP S.r.L. - Orario Linea 063/10 Alessandria - Novi - Ovada - Acqui Percorso Andata (01) (02) (03) Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER6 FER6 FER5 FER5 6 FER6 FER6 FER5 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 FER5 FER5 FER5 FER5 FER5 FER5 FER6 FER6 FER6 FER6 EA I I -A EA I -A -A EA I -A SC I SC I SC SC -A I A -A -A I -A I -A EA -A I EA EA -A A ALESSANDRIA 06:40 06:50 09:00 11:00 11:00 11:00 12:33 14:00 17:00 17:08 18:10 18:10 22:00 CAPRIATA - STAB. SAIWA NOVI - CIAMPINI 13:20 MARENGO 06:51 07:01 09:11 11:11 11:11 11:11 12:44 14:11 17:11 17:19 18:21 18:21 22:08 SPINETTA - STAB MICHELIN 22:12 SPINETTA - STAB. SOLVAY 22:18 SPINETTA MARENGO 06:55 07:05 09:15 11:15 11:15 11:15 12:48 14:15 17:15 17:23 18:25 18:25 FRUGAROLO 11:24 11:24 14:24 17:32 18:34 22:24 BOSCO MARENGO 11:28 11:28 14:28 17:36 18:38 22:28 CASCINA LEVATA 11:32 14:32 17:40 18:42 FRESONARA 11:35 14:35 17:43 18:45 BIVIO BETTALE 06:58 07:08 09:18 11:18 12:51 17:18 18:28 BIVIO MANDROGNE 07:00 07:10 09:20 11:20 12:53 17:20 18:30 BIVIO POLLASTRA 07:02 07:12 09:22 11:22 12:55 17:22 18:32 POZZOLO 07:08 07:18 09:28 11:28 13:01 17:28 18:38 NOVI - STAB.