Bachelorarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

K11 Spesenliste 2019-07.Xlsx

Fußball und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. Kreis 11 - Dortmund | Kreisschiedsrichterausschuss Schiedsrichter-Spesenliste (Stand: 01.07.2019) Herren SR SRA Damen SR SRA Oberliga Westfalen 60,00 € 40,00 € Westfalenliga 30,00 € 20,00 € Westfalenliga 45,00 € 35,00 € Landesliga 26,00 € - Landesliga 40,00 € 30,00 € Bezirksliga 23,00 € - Bezirksliga 30,00 € 20,00 € Kreisliga 20,00 € 15,00 € Kreisliga 24,00 € 15,00 € Verbandspokal 30,00 € 20,00 € SRA-Modell - 10,00 € Kreispokal Mittel aus beiden Ligen Betriebssport / Altherren 24,00 € 15,00 € Freundschaftsspiele Mittel aus beiden Ligen Verbandspokal höhere Liga / max. OLW Kreispokal Mittel aus beiden Ligen Turniere (je angefangene halbe Stunde) Freundschaftsspiele Mittel aus beiden Ligen Herren 6,00 € / halbe Std. F-Spiele gegen Lizenzv. höhere Liga / max. OLW Damen / Jugend 4,50 € / halbe Std. A-Junioren SR SRA B-Junioren SR SRA Westfalenliga 34,00 € 17,00 € Westfalenliga 28,00 € 14,00 € Landesliga 29,00 € 14,50 € Landesliga 23,00 € 11,50 € Bezirksliga 24,00 € 12,00 € Bezirksliga 18,00 € 9,00 € Kreisliga 16,00 € 10,00 € Kreisliga 16,00 € 10,00 € Westfalenpokal (1./2. Rd.) 29,00 € 14,50 € Verbandspokal (1./2. Rd.) 23,00 € 11,50 € Westfalenpokal (ab 3. Rd.) 34,00 € 17,00 € Verbandspokal (ab 3. Rd.) 28,00 € 14,00 € Kreispokal Mittel aus beiden Ligen Kreispokal Mittel aus beiden Ligen FLVW-Freundschaftsspiele höhere Liga / max. WL FLVW-Freundschaftsspiele höhere Liga / max. WL Kreis-Freundschaftsspiele Mittel aus beiden Ligen Kreis-Freundschaftsspiele Mittel aus beiden Ligen C-Junioren SR SRA B-/C-/D-Juniorinnen SR SRA Westfalenliga 22,00 € 11,00 € Westfalenliga 19,00 € 9,50 € Landesliga 18,00 € 9,00 € Bezirksliga 16,00 € 8,00 € Bezirksliga 15,00 € 7,50 € Kreisliga 12,00 € 8,00 € FLVW-U14-Spielrunde 15,00 € 7,50 € Verbandspokal (bis VF) 19,00 € 9,50 € Kreisliga 12,00 € 8,00 € Verbandspokal (ab Halbf.) 23,00 € 11,50 € Verbandspokal (bis 3. -

BACHELORARBEIT Gender Marketing

BACHELORARBEIT Lisa Schmitt Gender Marketing – Frauen als Zielgruppe im Fußball 2016 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Gender Marketing – Frauen als Zielgruppe im Fußball Autorin: Lisa Schmitt Studiengang: Angewandte Medien Seminargruppe: AM13wS4-B Erstprüfer: Prof. Dr. Eckehard Krah Zweitprüfer: Natalie Dechant M.A. Einreichung: Mannheim, 07.06.2016 Faculty of Media BACHELOR THESIS Gender marketing – Women as target group in football author: Lisa Schmitt course of studies: applied media seminar group: AM13wS4-B first examiner: Prof. Dr. Eckehard Krah second examiner: Natalie Dechant M.A. submission: Mannheim, June 7th 2016 Bibliografische Angaben Schmitt, Lisa: Gender Marketing – Frauen als Zielgruppe im Fußball Gender marketing – women as target group in football 51 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2016 Abstract Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Zielgruppe Frauen im Fußballbusiness. Diese Zielgruppe wird bisher von den meisten Vereinen und Verbänden wenig bis gar nicht berücksichtigt, hat jedoch Potenzial. So zeigt sich, dass sich eine Vielzahl von Frauen in Deutschland zwar für den Sport interessiert, es aber weder genügend auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmte Produkte noch eine angepasste Kommunikation gibt. So werden in den Kapiteln das Fußballbusiness näher beleuchtet, verschiedene Formen der Zielgruppensegmentierung aufgezeigt, die Ansprache der Frauen nach Gender Marketing Aspekten beschrieben und die bisherige Berücksichtigung zweier un- terschiedlicher -

Einladung Zum Virtuellen Verbandstag 2021

Verbandstag 2021 Einladung zum virtuellen Verbandstag 2021 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit ladenen wirwir SieSie recht herzlichherzlich zum virtuellen Verbandstag am Samstag, 03.07.2021, um 10.00 Uhr,Uhr, ein.ein. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 1) Eröffnung und Begrüßung 2) Grußworte 3) Totengedenken 4) Ehrungen 5) Änderung der Satzung (separat zugestellt) Der Verbandstag kann aufgrund der durch die Corona-Pan- 6) Jahresberichte (auf den folgenden Seiten) demie gegebenen Situation nicht als Präsenzveranstaltung a. Bericht des Präsidenten durchgeführt werden. Das ist nicht nur den derzeit geltenden b. Berichte der Vorsitzenden der Verbandsausschüsse staatlichen Regelungen zur Durchführung von Veranstaltungen 7) Rechnungslegung und Bericht des Wirtschaftsprüfers geschuldet, sondern auch dem Anliegen, Ihre und unsere Ge- Dr. Michael Böhmer sundheit zu schützen. 8) Aussprache über die Berichte 9) Wahl eines Versammlungsleiters und der Wahlkommission Der virtuelle Verbandstag wird über die Internetplattform 10) Entlastung des Präsidiums https://swfv.teambits.events in Verbindung mit dem Videokon- 11) Neuwahl des Präsidiums und der Bestätigung der übrigen ferenzsystem Zoom (https://zoom.us/) durchgeführt. Mitglieder des Präsidiums. Eine besondere Software benötigen Sie dazu nicht, sondern Zu wählen sind: nur einen Computer, ein Tablet oder Mobiltelefon mit Internet- a. Präsident*in zugang, Mikrofon und Kamera. b. 1. Vizepräsident*in Die für die Teilnahme erforderlichen Zugangsdaten werden Ih- c. Vizepräsident*in nen rechtzeitig vor dem Verbandstag gesondert zugeschickt. d. Vizepräsident*in e. Vorsitzende/r des Verbandsgerichts f. Vorsitzende/r des Verbandsspielausschusses g. Vorsitzende/r des Verbandsfrauen- und Mädchenausschusses h. Vorsitzende/r des Verbandsausschusses für Breiten- und Freizeitsport i. Vorsitzende/r des Verbandsausschusses für Öffentlichkeitsarbeit j. Vorsitzende/r des Verbandsausschusses für Qualifizierung k. -

2. Bundesliga

2. Bundesliga Mit dem Beschluss auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes Im Folgejahr gab es eine Mammutsaison mit 24 Vereinen bei 46 am 7. Juni 1980 in Düsseldorf wurde die 2. Bundesliga als bundesweit Spieltagen und sieben Absteigern. Im letzten Schritt erfolgte die eingleisige zweite Spielklasse des DFB zur Spielzeit 1981/82 eingeführt. Reduzierung der 2. Bundesliga von 20 auf 18 Vereine. Die ersten Zwei der Tabelle steigen am Ende der Saison auf, die letzten Zwei steigen ab. Sie folgte der 2. Liga Nord und Süd, die 1974 nach Neuordnung des Spielsystems und Einführung eines Lizenzspielerstatuts, mit je 20 Die Relegation zwischen 2. Bundesliga und BUNDESLIGA gab es von Vereinen als Spielklasse der fünf Regionalverbände agierte. Die hatte 1981/82 bis 1990/91 und dann wieder ab der Saison 2008/09. Nach die vorherigen fünf Regionalligen mit gesamt 90 Vereinen abgelöst. Gründung der 3. Liga als bundesweite oberste Spielklasse des DFB spielen der drittletzte der 2. Bundesliga und der dritte der 3. Liga Die Premierensaison nahmen 20 Vereine auf, die zuvor ebenfalls eine Relegation. zulassungsrelevante technische und sportliche Qualifikationskriterien zu erfüllen hatten. Der FC Schalke 04 wurde der erste Meister der Mit Beschluss des außerordentlichen DFB-Bundestags in Mainz am 30. neuen Zeitrechnung, auch Vizemeister Hertha BSC Berlin stieg direkt in September 2000 wurden die 36 Profiklubs in die von ihnen seit vielen die BUNDESLIGA auf. Jahren geforderte Selbstständigkeit entlassen. Ab 2001 liegt die 2. Bundesliga in der Zuständigkeit des DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. Nach der deutschen Wiedervereinigung galt es, Vereine aus dem Sie führt das operative Geschäft des „Die Liga - Fußballverband e.V.“, Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) als Clubs aus der den Zusammenschlusses der lizenzierten Vereine und ehemaligen DDR zu integrieren. -

Der SV Furpach Ist Dabei Zweibrücker Str

www.sv-furpach.de Informationen und News rund um den SV Furpach Heft 036 Ausgabe 03/11 9. Jahrgang Erscheinungsweise 4 mal im Jahr Aktivenfußball AH-Fußball Jugendfußball Damenfußball Funktions- Gymnastik Step-Aerobic Aerobic Bodystyling Eltern/Kind Schülerinnen I u. II Selbstverteidigung Fitness am Morgen Ballspiele Herren Regionalliga, Landesliga, Kreisliga der SV Furpach ist dabei Zweibrücker Str. 48 ● 66538 Neunkirchen Tel.: 0 68 21/8 89 87 ● Fax: 0 68 21/86 41 90 Feuchte Keller/Wände? Schimmelpilzbeseitigung Mauertrockenlegung mit Garantie Schadensanalyse elektronische Messung TEL. 0 68 21 /5 13 57 66540 NK, Ginsterweg 3 Inh. Bruno Marino Zur Ewigkeit 4 66539 Neunkirchen-Furpach Telefon/Fax 0 68 21/3 19 04 Auf Ihren Besuch freuen sich Bruno und Team Furpacher - 2 - - 3 - Sportmagazin Liebe Freunde des Fußballs, zunächst gilt es all denen Dank zu sagen, die dem SV Furpach e.V. zu seinem 60. Geburtstag gratuliert haben. Dank auch all denen, die aktiv bzw. durch ihren Besuch im Ensinger Sportpark zum Gelingen der Festtage beigetragen haben. Nicht zu vergessen, die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die mit ihrem Einsatz unseren Verein als Gastgeber hervorragend präsentierten. 10 Tage Fußball pur, beginnend mit dem Kommers, beendend mit dem Tag des Mäd- chen-Fußballs, war eine großartige Darbietung des Vereins. Auch die Rahmenbedin- gungen für die Durchführung der von uns durchgeführten Stadtmeisterschaften für Aktiven und Alte Herren hätten nicht besser sein können. Nicht zu vergessen, das Einbringen und die Darstellung unserer Abteilungen Turnen und Jugend-Fußball am Familientag. Insbesondere das DFB-Mobil mit seinen Demoeinheiten und der Möglich- keit, das DFB-Abzeichen erwerben zu können, war beeindruckend. -

Sportschau Essen 2014

SPORTSCHAU ESSEN 2014 ESSEN .... ................ ........ ................ ............ ................ .............. ................ .............. ................ ................ ................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... SPORTSCHAU ...... ...... ...... ...... .... ...... ......... ... ...... .............. ....... ............... .. ....... ............... ... ....... ....... ....... ....... ...... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ............. ................ ................ .............. ................ .............. ................ ............ ................ .......... ................ ...... Essener Sportbund (Hg.) SPORTSCHAU ESSEN 2014 Texte / Koordination: Christian Schwarz Redaktion und Produktion: Achim Nöllenheidt ■ IMPRESSUM 1. Auflage Dezember 2014 FOTOS: TEXTE: Satz und Gestaltung: WAZ FotoPool: Erik Asmusen, Benedikt Burgmer, Marvin Droste, Achim Achim Nöllenheidt Michael Gohl, Stefan Arend, Ulrich Bangert, Dirk Faust, Annika Fischer, Ute Freise, Rolf Hantel, Jan Cover-Design: Volker Pecher, Essen Bauer, Ulrich von Born, Jan Dinter, Stephan Eickershoff, Hildebrand, Thomas Lelgemann, Michael Köster, Carsten Druck: Proost NV Cristof Koepsel, Kerstin Kokoska, Sebastian Konopka, Liebfried, Georg Lukas, Dieter Meier, Dietmar Mauer, © Klartext Verlag, Essen 2014 Reiner Kruse, Bernd Lauter, Sven Lorenz, Andreas Andreas Neuhaus, MSPW, Nick von Przewoski, Thomas Alle Rechte vorbehalten Mangen, Dietmar Mauer, Martin Möller, Oliver Müller, -

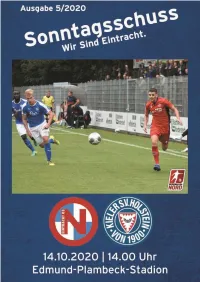

Heimspiel Gegen Holstein Kiel (U23)

Liebe Fußball-Fans, nach dem nicht optimalen Saisonstart mit zwei Niederlagen in Flensburg sowie zuhause gegen Drochtersen/Assel hat unsere Mannschaft die richtige Antwort gegeben und zwei wichtige Siege eingefahren, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Bei Aufsteiger 1.FC Phönix Lübeck gab es einen deutlichen und souveränen 3:0- Auswärtserfolg, bei dem sich unser Torhüter Lars Huxsohl unter anderem durch einen gehaltenen Foulelfmeter auszeichnen konnte. Vier Tage später war die U21 des Hamburger SV zu Gast im Edmund-Plambeck-Stadion. Früh im Spiel verloren wir Innenverteidiger Fabian Grau nach einer Kollision mit dem Torpfosten durch eine schwere Hüftprellung, zudem ging der HSV im ersten Durchgang zwei Mal in Führung. Mit einer sehr einsatzfreudigen Leistung und viel Willen konnte man das Spiel in der zweiten Hälfte noch drehen. Nach einem Platzverweis gegen Youngster Batuhan Evren mussten wir die letzten Minuten in Unterzahl spielen, was unserer Mannschaft – angetrieben von den Zuschauern, die jeden Ballgewinn lautstark bejubelten – bestens gelang. Heute ist die U23 von Holstein Kiel zu Gast in Norderstedt, die sich zu einem großen Teil aus Spielern des eigenen Nachwuchsleitungszentrums zusammen setzt. Mit Stürmer Laurynas Kulikas und unserem ehemaligen Jugendspieler Eric Gueye haben die Jungstörche zwei Spieler im Kader, die unsere Anlage bestens kennen. Das Team von Neu-Trainer Sebastian Gunkel musste nach einem Auftaktsieg zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken und steht im Tabellenkeller. Doch bei der zweifellos großen Qualität im Kader ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die jungen Kieler Neuzugängen an die Regionalliga gewöhnt haben und sich die Erfolge einstellen. Bei uns herrscht nach wie vor Personalmangel. -

1. Fc Saarbrücken Regionalliga Südwest | Saison 2018/19 24

DAS STADIONMAGAZIN DES FK 03 PIRMASENS www.fk-pirmasens.com FK 03 PIRMASENS - 1. FC SAARBRÜCKEN REGIONALLIGA SÜDWEST | SAISON 2018/19 24. SPIELTAG | 15.03.2019 Klub News Grusswort Grusswort Liebe Fussballfreunde, Punkt sammeln. Gehen wir die heutige Partie selbstbewusst und mit einem regelrechten „Glühen“ an. Legen wir nach und herzlich Willkommen zum Heimspiel in der Regionalliga am halten wir weitere Distanz nach da hinten. Das ganze ohne heutigen Freitagabend. Ein besonderer Gruß gilt natürlich Druck und mit der Gewissheit, dass wir alles aus eigener Kraft unseren Gästen aus Saabrücken, Trainer Lottner , dem schaffen können und zwar mit unseren begeisterungsfähigen Betreuerteam und den mitgereisten Anhängern. Wir hoffen, Spielern im FKP-Trikot, dem Trainer und dem Betreuerteam. dass Sie einen angenehmen Abend im Framas Stadion auf der Pirmasenser Husterhöhe verbringen werden. Mit dem FCS sehen wir gleich einem absoluten Meister- schaftsfavoriten und einen Profiklub, der unbedingt in die 3. Normalerweise stünde an dieser Stelle ein Rückblick auf das Liga will. Mit Sicherheit gibt es für die Elf nur das Ziel, bei uns vergangene Heimpiel, das gegen den FSV Frankfurt ausgetra- die 3 Zähler mitzunehmen. Wir, liebe Klub Spieler, haben heu- gen werden sollte. Dem ist nicht so, da die vorgesehene Partie te Abend die große Chance zu zeigen, was in der FKP Mann- wegen der Sperrung des Platzes aufgrund Unbespielbarkeit schaft steckt. Nämlich der unbedingte Wille, ein offenes Spiel abgesagt werden musste. zu bieten, mit der Chance, einem schier übermächtigen Geg- ner, ein Bein zu stellen. „Fußball Gott sei Dank“ und „die Mannschaft hat reagiert und ihr wahres Gesicht gezeigt“. Diese zwei Aussagen dürfen „DAS KÖNNEN WIR!“ getrost in den FKP - Wortschatz aufgenommen werden, nach diesem immens wichtigen 1:0 Erfolg in Dreieich. -

Timo Bernhard Siegt Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Homburg 1:0; 1

DIE RHEINPFALZ — NR. 74 SPORT-ZAHLENSPIEGEL MONTAG, 29. MÄRZ 2010 04_SPOR FUSSBALL FUSSBALL HANDBALL HANDBALL Frauen-Oberliga 3. Liga C-Junioren Regionalliga Südwest: TuS Mayen - FC Timo Bernhard siegt Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Homburg 1:0; 1. FC Saarbrücken - FC Metternich 7:1; 1. FC Kopenhagen - THW Kiel 31:33 TSV Kandel - TG Konz 29:23 (13:10). Kandel: Benz Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 0:1 (8), Wüst (7/4), Raunft (5/2), Heib (4), Ahrens (3), Kickers Offenbach - SpVgg Unterhaching 1:3 FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 1:2; SVW Mainz - JFG KS Vive Kielce - HSV Hamburg 29:30 Saarlouis 2:0; Eintracht Trier - JFG Saar-Halberg 4:1; BM Valladolid - Rhein-Neckar Löwen 29:30 Mühl (2) Erzgebirge Aue - Bayern München II 2:0 HSG Wittlich - TV Ruchheim 29:15 Rot-Weiß Erfurt - SV Sandhausen 1:0 Spfr. Eisbachtal - TuS Koblenz 1:5; VfL Osnabrück - Wehen Wiesbaden 0:0 Europapokal der Pokalsieger, Viertelfinale, Hinspiel HBC Bascharage - TV Ruchheim 20:11 (10:4). Ruch- FSV Mainz 05 17 47 Lu'hafener SC 17 21 Tvis Holstebro/Dänemark - VfL Gummersbach 27:32 heim: Lauer (3), Schnaubelt, Gräf, Blanz (je 2), Hügel- Borussia Dortmund II - VfB Stuttgart II 1:2 1.FC K'lautern 17 45 SVW Mainz 17 17 Wacker Burghausen - 1. FC Heidenheim 1:3 schäfer, Foß 1.FC Saarbrücken 15 41 JFG Saar-Halberg 17 16 TSG Friesenheim - SV Zweibrücken 30:30 (16:19). FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg 2:2 Eintr. Trier 18 35 SV Gonsenheim 17 11 Bundesliga: Füchse Berlin - HSG Wetzlar 28:26; GWD Werder Bremen II - Carl Zeiss Jena 1:2 Minden - TV Großwallstadt 26:34; Hannover-Burgdorf - Friesenheim: Helmer (6), Fink (5/2), Senk (4), Hauser TuS Koblenz 17 32 JFG Saarlouis 18 10 (4), Spuhler (4/2), Falk (3), Heßler (3), Mauersberger - Holstein Kiel - Wuppertaler SV 1:1 TuS Mayen 17 31 FC Homburg 16 7 HSG Düsseldorf 28:26; SC Magdeburg - Nettelst.-Lübbe- cke 34:29 SV: Leiner (9), Depta (8/4), Leonhardt (7), Weick (2), 1. -

Offizielle Mitteilungen Nr. 8

Nr. 8 31. August 2009 OFFIZIELLE DEUT SCHER MITTEILUNGEN FUSS BALL-BUND DFB-Präsidium DFB-Schiedsrichter- Ausschuss Ehrungen Die Goldene Ehrennadel des Deutschen Fußball- Die DFB-Schiedsrichter/innen in der Bundes hat das DFB-Präsidium an Rainer Milko - Saison 2009/2010 reit (Apolda) verliehen. FIFA-Schiedsrichter a Dr. Felix Brych, Manuel Gräfe, Thorsten Kinhö- Das DFB-Präsidium hat Erwin Himmelseher fer, Knut Kircher, Florian Meyer, Babak Rafati, (Köln) für seine besonderen Verdienste um den Peter Sippel, Wolfgang Stark, Michael Weiner. Fußballsport mit der DFB-Verdienstspange aus - gezeichnet. Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin, Dr. Felix Brych, Dr. Jochen a Drees, Dr. Helmut Fleischer, Marco Fritz, Peter Das DFB-Präsidium verlieh die DFB-Verdienstnadel Gagelmann, Manuel Gräfe, Michael Kempter, an: Thorsten Kinhöfer, Knut Kircher, Florian Meyer, Günter Perl, Babak Rafati, Markus Badischer Fußballverband: Theo Pailer Schmidt, Marc Seemann, Peter Sippel, Wolf- (Remchingen). gang Stark, Lutz Wagner, Michael Weiner, Guido Berliner Fußball-Verband: Thomas Kühn (Berlin), Winkmann, Felix Zwayer. Michael Lebede (Berlin), Uwe Ullrich (Berlin), Manuel Ziebar th (Berlin). Schiedsrichter der 2. Bundesliga Hessischer Fußball-Verband: Holger Henkel Christian Bandurski, Tobias Christ, Christian (Elz-Malmeneich), Thomas Kalt (Obertshausen), Dingert, Christian Fischer, Norbert Grudzinski, Horst F. Raab (Kriftel). Robert Hartmann, Patrick Ittrich, Robert Kempter, Christian Leicher, Thomas Metzen, Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: Georg Schalk, Christian Schößling, Thorsten Arno Frey (Salow). Schriever, Daniel Siebert, Bibiana Steinhaus, Fußball-Verband Mittelrhein: Helmut Völl (Mon- Florian Steuer, Tobias Stieler, Sascha Thielert, schau). Tobias Welz, Frank Willenborg, Markus Win- Niedersächsischer Fußballverband: Bärbel Bro- genbach. senne (Adelebsen), Wolfgang Kaese (Helmstedt), Manfred Müller (Braunschweig), Wolfgang Reese FIFA-Schiedsrichter-Assistenten (Wolfenbüttel), Günter Schacht (Salzgitter). -

FC Energie Cottbus 3

Das offizielle Stadionmagazin des FC Carl Zeiss Jena HEFT 18 · 2018/19 3. LIGA · 1,50 EUR FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus 3. Liga . 32. Spieltag . Sa. 06.04.2019 . 14.00 Uhr Hauptsponsor des Ausrüster des FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena Vorwort | 3 Vielleicht bringt das 13. Spiel Glück Ein Ostduell mit Endspielcharakter für Jena und Cottbus Am 1. Spieltag der DDR-Oberliga-Spielzeit 1988/89, zwölf Spielen in Folge ohne Sieg und verharrt auf dem also vor etwas mehr 30 Jahren, empfing Energie vorletzten Rang. Cottbus steht ebenfalls auf einem Ab- Cottbus den FC Carl Zeiss Jena. In der Sommerpause stiegsplatz, schöpft jedoch nach dem 4:3-Erfolg vor war Jörg Burow in die Lausitz gewechselt und feier- einer Woche gegen Fortuna Köln und den Einzug ins te mit dem Neuling einen bravourösen Einstand. Als Brandenburger Landespokalfinale am Dienstag beim Rückkehrer in die Oberliga wurde Energie vor dem Verbandsligisten Grün-Weiß Brieselang Hoffnung auf Anpfiff offiziell als Sieger der Ligastaffel A (damals den Ligaverbleib. Es geht also um ganz wichtige Zähler. gab es zwei Staffeln) ausgezeichnet. Danach drehte Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des FCC Cottbus vor 12.300 Zuschauern die Jenaer Führung beschäftigen sich weiter intensiv mit dem Szenario, von Stefan Meixner (33.) durch zwei späte Treffer von das bei weiteren 90 sieglosen Minuten immer stärke- Jens Melzig (82., 87.). re Konturen annimmt. Die Rückkehr in die Regionalliga In der Rückrunde revanchierte sich die Mannschaft droht. Deswegen ist ein Plan B wichtig und der soll im von Trainer Lothar Kurbjuweit mit einem 2:0. -

FK Pirmasens

DAS STADIONMAGAZIN DES FK 03 PIRMASENS www.fk-pirmasens.com FK 03 PIRMASENS - SSV ULM 1846 REGIONALLIGA SÜDWEST | SAISON 2019/20 21. SPIELTAG | 22.02.2020 Klub News Grusswort Grusswort Liebe Fussballfreunde, gewiss nicht leichten Aufgaben an. Wir sind auf jeden Fall stark genug, tabellarisch noch weiter zu klettern. herzlich Willkommen zum ersten Heim- und Pflicht- spiel 2020 in der Regionalliga Südwest am heutigen Wir hoffen, dass die Wintervorbereitung gut bewäl- Samstagnachmittag. Ein besonderer Gruß gilt natürlich tigt wurde, um körperlich fit loszulegen. Schade um die unseren Gästen aus Ulm, Trainer Holger Bachtha- schweren Verletzungen von Sascha Hammann und Tim ler sowie dem Betreuerteam und den mitgereisten Hecker, denen wir beiden an dieser Stelle beste Gene- Anhängern. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen sung wünschen. Egal wer für beide jetzt reinkommen Nachmittag im Framas Stadion auf der Pirmasenser und auf dem Platz stehen wird, viel Glück. Husterhöhe verbringen werden. Herzlich willkommen unserem neuen Spieler Flavius Nach einer langen Winterpause starten wir mit der Botiseriu, der vom FCK zu uns gestoßen ist. Viel Erfolg Heimpartie gegen Ulm unsere Mission Klassenerhalt. im Klub-Trikot. Dem Trainerteam sowie dem gesam- Dass dieses Ziel auch realisiert werden kann, hat das ten Betreuerstab wünschen wir eine gute Rückserie. Ihr FKP-Team nach einer anfänglichen Findungsphase genießt vollstes Vertrauen und gemeinsam schaffen wir in der Vorrunde, sowie in den restlichen 3 Spielen der eine weitere Regionalligasaison 2020/21. Rückrunde vor Weihnachten hinreichend bewiesen. Daran sollte das Team jetzt gleich wieder anknüpfen, vor Viel Glück und Erfolg dazu! allen Dingen mit der Erkenntnis, dass wir Regionalliga- reife besitzen.