DDT De La Haute-Savoie L E R U T a N

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

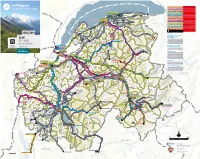

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

En Parcourant Les Bois… Dans Le Numéro Précédent, Nous Avions Relaté La Vie Et L'œuvre De L'éminent Botaniste Que Fut Le Père Gave

En parcourant les Bois… Dans le numéro précédent, nous avions relaté la vie et l'œuvre de l'éminent botaniste que fut le Père Gave. Durant son séjour à Contamine-sur-Arve il explora avec minutie les alentours de Faucigny à la recherche de plantes rares. Cet homme de prières et de contemplation savait découvrir dans l'infiniment petit de la fleur la trace du Créateur ; ce fut son " Credo " et le secret d'une sagesse partagée. Aucun chemin, aucun repli de terrain de Faucigny à Peillonnex, de Marcellaz à la Côte-d'Hyot ne lui était inconnu. Marcheur infatigable, il fut surtout l'observateur méticuleux de la flore à laquelle il voua une passion et une vie entière. Voici ce qu'il nous livra lui-même dans son opuscule sur la florule des environs de Faucigny. HERBORISATION SUR PEILLONNEX ET DANS LE BOIS DES BÛCHES A gauche de la grand'route qui conduit de Faucigny à Peillonnex, à six minutes de ce dernier village, dans un pré, on trouve en quantité le Trollius Europœus L., belle Renonculacée connue sous le nom de Boule-d'Or ( ou bouton d’or ). C'est une plante de montagne égarée dans la plaine. Juin - Juillet. Le bois des Bûches appartient en grande partie à Marcellaz. On y trouve : Laserpitium Pruthenicum L. Juillet - Août. Hieracium umbellatum L. Août - Septembre. Hieracium Laserpitium Pyrola secunda L. Juin - Juillet. (non) rotundifolia L. Juin - Juillet. Goodyera repens Rob. Br. Juillet - Septembre. Carex Davalliana Sm. Avril - Juin. Avena pratensis L. Rare dans la Haute-Savoie. Aux bords de la grand'route. -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of

16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -

Bulletin Municipal 2019 2019, Année Dédiée À L’Environnement (GLWR 2019 Sera Pour Notre Territoire Une Année Dédiée À Par Une Baisse De La Taxe

Bulletin Municipal 2019 2019, année dédiée à l’environnement (GLWR 2019 sera pour notre territoire une année dédiée à par une baisse de la taxe. Poursuivons nos efforts ! l’environnement et au démarrage de nombreux travaux. L’incinérateur de Marignier va se doter d’un récupérateur L’évaluation du plan de protection de l’atmosphère 1 a de chaleur d’une valeur de 9 M €. Complémentaire de la permis de constater de nombreuses améliorations de production d’électricité déjà en place, cet équipement va la qualité de l’air. augmenter la valorisation énergétique de nos déchets et Entre 2012 et 2016, la quantité de particules fines a participer au chauffage de logements collectifs. Encore baissé de 18% et les oxydes d’azote de 20%, mais il un plus pour la qualité de notre air. faut aujourd’hui aller plus loin dans cette action. Vous êtes nombreux à souscrire un abonnement à L’objectif fixé par le PPA2 est de nous permettre d’aller la fibre optique. Preuve est faite de la nécessité du en deçà des normes fixées par l’Europe et de descendre développement numérique sur notre territoire. L’école est sous le seuil recommandé par l’OMS. raccordée, apportant ainsi un réel confort d’utilisation De manière générale, dans la vie de tous les jours, pour les enfants et les enseignants. nous pouvons et devons tous nous sentir acteurs de la La construction du restaurant scolaire et de la salle reconquête de la qualité de l’air de notre vallée. Ce plan polyvalente va débuter cet été, 20 mois seront est perfectible, nous en sommes pleinement conscients. -

Recueil Des Actes Administratifs Du 5 Mai 2010

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS année 2010 date de parution 5 mai 2010 A compter du 1er janvier 2010, les actes de l'agence régionale de l' hospitalisation Rhône-Alpes sont publiés dans des numéros spéciaux du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes, adresse: 31 rue Mazenod 69426 Lyon cedex 3, internet : www.rhone-alpes.pref.gouv.fr. ISSN 07619618 N° 5 Sommaire DIRECTION DU CABINET, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE - DCSIPC.................................5 Arrêté n° 2010.508 du 17 février 2010.............. .....................................................................................................................5 Objet : médailles d’honneur du travail, promotion du 1er janvier 2010.............................................................................5 Arrêté n° 2010.834 du 23 mars 2010................. ..................................................................................................................63 Objet : attribuant des récompenses pour actes de courage et de dévouement..............................................................63 Arrêté n° 2010.835 du 24 mars 2010................. ..................................................................................................................63 Objet : attribuant une récompense pour actes de courage et de dévouement................................................................63 Arrêté n° 2010.836 du 23 mars 2010................. ..................................................................................................................65 -

AVRIL-2020-Liste-MAI

Nb total de Nom Prénom Adresse CP Ville Téléphone places 0-18 ans 1-18 ans 3-18 ans ANTHONIOZ-BLANC SOPHIE 555 ROUTE DU LAVENAY 74800 AMANCY 0450251269 3 3 BEAUDEAU COLETTE 660 RUE DE VALLIERES 74800 AMANCY 0450977942 3 3 BOSSON NADINE 74 IMPASSE DU MARAIS 74800 AMANCY 0622531847 4 4 BOUCHET-DEPREZ STEPHANIE 330 CHEMIN DES TRANCHEES 74800 AMANCY 0645480315 4 2 1 1 BRAISSAND CATHERINE 891 ROUTE DE VEIGE 74800 AMANCY 0450380828 4 4 BRAISSAND LUDIVINE 834 ROUTE DE VEIGE 74800 AMANCY 0624197796 2 2 CHAUVET AURELIE 515 ROUTE DE VEIGE 74800 AMANCY 0674208384 2 2 CHAUVIGNE MARIE PAULE 740 ROUTE DE CORNIER 74800 AMANCY 0457266690 3 3 CHELGHOUM HANA 129 IMPASSE DES ALYSSES LE GALENA 74800 AMANCY 0951156061 2 1 1 DELCOURT ALYSSON 187 ROUTE DES PAQUIS 74800 AMANCY 0616036562 4 1 2 1 DESUZINGES ERIKA 143 IMPASSE DES ALYSSES 74800 AMANCY 0676758021 3 3 EXTRAT SABINE 220 ROUTE DES PAQUIS LES FINS 74800 AMANCY 0450259133 4 4 LACHARPAGNE CLELIA 1214 RUE DE LA PLAINE 74800 AMANCY 0614444104 2 2 MENONI ISABELLE 128 IMPASSE DU SALEVE 74800 AMANCY 0450959983 2 2 PETIT CELINE 419 RUE DE LA PLAINE 74800 AMANCY 0981355966 3 2 1 TANGUY SANDRINE 123 . IMPASSE DES ALYSSES 74800 AMANCY 0450070244 3 3 TODESCHINI ANNICK 1120 ROUTE D ARENTHON LES BERAUDANS 74800 AMANCY 0450259789 4 1 1 2 VALLIER PASCALE 29 IMPASSE DU CIMETIERE 74800 AMANCY 0450033816 4 3 1 VIVANT JACQUELINE 22 LOTISSEMENT DE ROY 74800 AMANCY 0450033965 4 3 1 FRANCONNET STEPHANIE 60 CHEMIN DES TATTES 74300 ARACHES-LA-FRASSE0623888613 1 1 GUERSE FLORENCE 1027 ROUTE DU MONT FAVY RES. -

Direction Service Des Moyens Et De La Logistique

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE Préfecture Annecy, le 23 février 2011 Direction du contrôle, des relations avec les collectivités locales et des affaires européennes LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE Bureau des affaires européennes et des concours financiers Références : VS- DETR 2011 à Affaire suivie par Valérie SARKISSIAN 04 50 33 60 91 [email protected] Mesdames et Messieurs les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale (collectivités inéligibles) en communication à : Messieurs les sous-préfets des arrondissements Monsieur le directeur départemental du territoire Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale Monsieur le trésorier payeur général Monsieur le président de l'association des maires, adjoints et conseillers généraux de la Haute-Savoie Circulaire n° 2011 OBJET : Dotation d'équipement des territoires ruraux - collectivités inéligibles - exercice 2011 REF. : Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 179); Code général des collectivités territoriales (article L.2334-33). PJ : - la liste des communes inéligibles - la liste des EPCI inéligibles En application de l'article L.2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques (population DGF définie à l'article L.2334-2 du CGCT) et de richesse fiscale peuvent bénéficier à la DETR. Sont donc éligibles à cette dotation en 2011, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions suivantes : 1- Les communes : • toutes les communes de 2 000 habitants au plus ; • les communes de 2 001 à 20 000 habitants dont le potentiel financier moyen par habitant ( 894,688237 €) de l'année précédente (soit 2010 pour la DETR 2011) est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen de l'ensemble des communes des départements de métropole et d'outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitant et n'excède pas 20 000 habitants. -

European Commission

C 180/18 EN Offi cial Jour nal of the European Union 29.5.2020 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2020/C 180/12) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘EMMENTAL DE SAVOIE’ EU No: PGI-FR-0179-AM03 – 10.1.2020 PDO ( ) PGI (X) 1. Name(s) ‘Emmental de Savoie’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Emmental de Savoie’ is a cooked pressed cheese made from cow's milk used in its raw state. It has a regular, wheel-like shape and a diameter ranging from 72 to 80 cm. It is more or less convex and has no edges or projecting parts. Its height varies from 14 cm (minimum vertical height at the outer rim) to 32 cm (maximum vertical height at the highest point). The wheel must weigh at least 60 kg after maturation. The finished product has a fat content of at least 28 %. The total dry extract, measured on a rindless part, is at least 62 % on the 75th day. -

Dictionnaire Des Communes De Haute-Savoie

Michel GERMAIN - Jean-Louis HEBRARD - Gilbert JOND DICTIONNAIRE DES COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE HORVATH Editions HORVATH 93-95, rue Vendôme 69006 LYON ISBN. 2.7171.0933-1 SOMMAIRE Introduction 5 Canton d'Abondance 7 Canton d'Alby-sur-Chéran 13 Canton d'Annecy centre 25 Canton d'Annecy nord-est 25 Canton d'Annecy nord-ouest 31 Canton d'Annecy-le-Vieux 43 Canton d'Annemasse nord 57 Canton d'Annemasse sud 75 Canton du Biot 89 Canton de Boëge 105 Canton de Bonne ville 117 Canton de Chamonix Mont-Blanc 139 Canton de Cluses 147 Canton de Cruseilles 159 Canton de Douvaine 171 Canton d'Evian 199 Canton de Faverges 213 Canton de Frangy 223 Canton de Reignier 233 Canton de La Roche-sur-Foron 251 Canton de Rumilly 271 Canton de Saint-Gervais-les-Bains 287 Canton de Saint-Jeoire-en-Faucigny 297 Canton de Saint-Julien-en-Genevois 313 Canton de Sallanches 329 Canton de Samoëns 349 Canton de Scionzier 361 Canton de Seynod 373 Canton de Seyssel 387 Canton de Taninges 397 Canton de Thônes .............................................................. 409 Canton de Thonon-les-Bains .............................................................................. 423 Canton de Thorens-Glières .................................................................................. 441 Index des communes ............................................................................................... 449 INTRODUCTION La Haute-Savoie, département créé en 1860 après Thonon-les-Bains (6 cantons) n'a que 102 105 l'Annexion de la Savoie par la France, fait partie habitants. des 39 départements frontières de France. Le conseil général, constitué de 33 conseillers Le département (438 800 ha) est constitué de trois généraux, gère un département comprenant 292 grands terroirs différents. Au sud-est, on ren- communes, contre 314 en 1900. -

2 1- Histoire De La Commune Et Évolution Du Paysage

1 Analyse et diagnostic du territoire 1- Histoire de la commune et évolution du paysage L’approche historique s’appuie sur les documents suivants : - Les sources régionales de la Savoie C. Abry R. Devos H. Raulin Fayard 1979 - Dictionnaire des communes de Haute Savoie M. Germain, JL Hébrard, G. Jond ed. Horvath 1996 notice sur Passy - Au pays du Mont-Blanc, Histoire de Passy Paul Soudan 1978 - Antiquités Gallo romaines du Faucigny, notice sur Passy, Pierre Broise Bulletin de la SHAG tome XVIII 1986 - Châteaux et maisons fortes du pays du Mont Blanc, Dominique Dilphy, Sallanches 2009 - Site internet de l’association CHEPP : www.histoire-passy-montblanc.fr - Site internet de la commune de Passy : www.ville-passy-mont-blanc.fr - Passy avant et après 1860, documents de l’exposition 2010-2011 OT Passy - Rapport de présentation du PLU en cours de révision 2010, et évaluation environnementale 2007 - Nature et Patrimoine en Pays de Savoie n°28 spécial Passy - Passy, Plateau d’Assy, montagne magique, l’art inspiré, Anne Tobé, 2007Mont Blanc, conquête de l’imaginaire, Collection Paul Payot 2002 - Les relations entre voyage, construction du savoir et connaissance des territoires à travers l’oeuvre de Giovanni Tomaso Borgonio, Etienne Bourdon, Rives méditerranéennes [En ligne], 34 | 2009, mis en ligne le 03 novembre 2010. URL : http://rives.revues.org/3806 Etude patrimoniale sur la commune de PASSY (Haute-Savoie) Michèle PRAX et Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages) 2 1-1 Analyse et diagnostic du territoire Le site Face au Mont Blanc, entre pré-Alpes calcaires (montagne des Fiz) et grandes Alpes cristallines (massifs du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges) Passy, située entre Sallanches et Chamonix appartient à la haute vallée de l’Arve, qui relie Italie, France et Suisse. -

Abondance、Alex、Allèves

生産地はオートサボア県北部のシャブレー地域にある以下の地域: Abondance、Alex、Allèves、Allonzier-la-Caille、Amancy、Andilly、Annecy (旧 d’Annecy-le-Vieux 区に限る。)、Arâches-la-Frasse、Arbusigny、Arenthon、Armoy、 Ayse、La Balme-de-Thuy、La Baume、Beaumont、Bellevaux、Bernex、Le Biot、Bluffy、 Boëge、Bogève、Bonnevaux、Bonneville、Le Bouchet-Mont-Charvin、Brenthonne、Brizon、 Burdignin、Cercier、Cernex、Cervens、Chainaz-les-Frasses、Chamonix-Mont-Blanc、 Champanges、La Chapelle-d’Abondance、La Chapelle-Rambaud、La Chapelle-Saint- Maurice、Charvonnex、Châtel、Châtillon-sur-Cluses、Chevaline、Chevenoz、Choisy、 Les Clefs、La Clusaz、Cluses、Collonges-sous-Salève、Combloux、Contamine-sur- Arve、Les Contamines-Montjoie、Copponex、Cordon、Cornier、La Côte-d’Arbroz、 Cruseilles、Cusy、Cuvat、Demi-Quartier、Dingy-Saint-Clair、Domancy、Doussard、 Duingt、Entremont、Entrevernes、Essert-Romand、Etaux、Faucigny、Faverges-Seythenex、 Fessy、Féternes、Fillière、Fillinges、La Forclaz、Les Gets、Giez、Le Grand-Bornand、 Groisy、Gruffy、Habère-Lullin、Habère-Poche、Héry-sur-Alby、Les Houches、Larringes、 Lathuile、Leschaux、Lucinges、Lugrin、Lullin、Lyaud、Magland、Manigod、Marcellaz、 Marignier 、 Marnaz 、 Megève 、 Mégevette 、 Meillerie 、 Menthon-Saint-Bernard 、 Menthonnex-en-Bornes、Mieussy、Mont-Saxonnex、Montmin-Talloires、Montriond、 Morillon、Morzine、La Muraz、Mûres、Nancy-sur-Cluses、Nâves-Parmelan、Novel、 Onnion、Orcier、Passy、Peillonnex、Pers-Jussy、Le Petit-Bornand-les-Glières、 Praz-sur-Arly、Présilly、Quintal、Le Reposoir、Reyvroz、La Rivière-Enverse、La Roche-sur-Foron、Saint-André-de-Boëge、Saint-Blaise、Saint-Eustache、Saint- Ferréol、Saint-Gervais-les-Bains、Saint-Gingolph、Saint-Jeand’Aulps、Saint- -

P.P.R. INONDATION DE L'arve Commune D

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES P.P.R. INONDATION DE L’ARVE Commune d’ARENTHON PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET OFFICE NATIONAL DES FORETS SERVICE DE RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET OFFICE NATIONAL DES FORETS SERVICE R.T.M. P.P.R. INONDATION DE L’ARVE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES DE LA COMMUNE D’ARENTHON Rapport de présentation Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles ARENTHON Sommaire (Rapport de présentation) 1. Préambule ________________________________ 3 4.2 L’Arve à Arenthon______________________________ 51 4.2.1 L’Arve _____________________________________________ 51 2. La procédure PPR __________________________ 5 4.2.2 Les ouvrages _________________________________________ 52 4.2.3 Les affluents de l’Arve à Arenthon________________________ 55 2.1 Objet du P.P.R. __________________________________ 5 4.2.3.1 Le Foron de La Roche _______________________________ 55 2.2 Prescription du P.P.R. ____________________________ 6 4.2.3.2 Les autres torrents et ruisseaux ________________________ 55 2.3 Contenu du P.P.R. _______________________________ 7 5. Description des phénomènes naturels liés à l’Arve et recensement des phénomènes potentiels_________ 57 2.4 Approbation et révision du P.P.R. __________________ 8 5.1 Description ____________________________________ 57 3. Présentation générale de la vallée de l’Arve ____ 11 5.1.1 Sources de