Rapport Annuel 2014 De L'ons

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

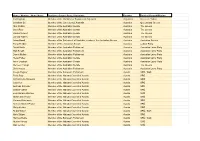

Open Letter Signatures -Not Final

Name / Nombre / Nom / Nome Position / Cargo / Poste / Posizione Country Political Party/Affiliation Itai Hagman Member of the Chamber of Deputies of Argentina Argentina Frente de Todos Jonathan Sri Member of the City Council, Australia Australia Queensland Greens Nick McKim Member of the Australian Senate Australia The Greens Janet Rice Member of the Australian Senate Australia The Greens Rachel Siewert Member of the Australian Senate Australia The Greens Larissa Waters Member of the Australian Senate Australia The Greens Adam Bandt Member of the Parliament of Australia, Leader of the Australian Greens Australia Australian Greens Tony Sheldon Member of The Australian Senate Australia Labour Party David Smith Member of the Australian Parliament Australia Australian Labor Party Matt Keogh Member of the Australian Parliament Australia Australian Labor Party Daniel Mulino Member of the Australian Parliament Australia Australian Labor Party Helen Polley Member of the Australian Senate Australia Australian Labor Party Anne Urquhart Member of the Australian Senate Australia Australian Labor Party Mehreen Faruqi Member of the Australian Senate Australia The Greens Chris Hayes Member of the Australian Parliament Australia Australian Labor Party Evelyn Regner Member of the European Parliament Austria SPÖ / S&D Petra Bayr Member of the National Council of Austria Austria SPÖ Katharina Kucharowits Member of the National Council of Austria Austria SPÖ Julia Herr Member of the National Council of Austria Austria SPÖ Andreas Schieder Member of the National -

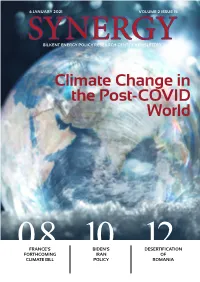

Synergy Volume 2 Issue 15

4 JANUARY 2021 VOLUME 2 ISSUE 15 SYNERGYBİLKENT ENERGY POLICY RESEARCH CENTER NEWSLETTER Climate Change in the Post-COVID World 08FRANCE'S 10BIDEN'S 12DESERTIFICATION FORTHCOMING IRAN OF CLIMATE BILL POLICY ROMANIA SYNERGY | BİLKENT ENERGY POLICY RESEARCH CENTER NEWSLETTER #45 SYNERGY 4 JANUARY 2021 VOLUME 2 ISSUE 15 #45 In This Issue... 04 Editor's Message Today, we are publishing our 45th issue in Synergy. It's been a very long and challenging journey since September 2019... 06 Climate Change in the Post-COVID World Resembling our current period to the 1970s sometimes gives us some comfort. We eliminate uncertainties and dream of the predictable chain of events to take us out of this crisis... 08 France’s Forthcoming Climate Bill... Renewable energy certificates (REC) are in circulation for more than 20 years the moment. They had helped many companies to show their "green ambitions" until now, but also there are some allegations that they are just "greenwashing" their carbon footprint... 10 Biden's Iran Policy In sixteen days, Joe Biden will become the U.S. president. Many issues are waiting for him to be handled, and in terms of foreign policy, one of the priorities will definitely be Iran... 12 Desertification of Romania The price of sunflower seeds has risen staggeringly due to a dual phenomenon that rarely attracts attention, especially now that the focus is on a pandemic... BRENT OIL 51.17 $/BL GASOLINE 7.27 ₺/LT USD/TRY 7.40 DIESEL 6.63 ₺/LT EUR/TRY 9.07 FUEL OIL 4.19 ₺ 02 WWW.BILKENTEPRC.COM SYNERGY | BİLKENT ENERGY POLICY RESEARCH CENTER NEWSLETTER #45 EDITOR: GÖKBERK BİLGİN CONTACT: [email protected] ABOUT US Synergy is a weekly online newsletter published by volunteers on bilkenteprc.com. -

Guai a Sinistra Per Macron

Guai a sinistra per Macron [PARIGI] Dopo molti mesi di trattative nasce infine il nuovo gruppo all’Assemblea Nazionale che riunisce transfughi di La République En Marche (Lrem), il partito di Emmanuel Macron, e deputati appartenenti ad altri gruppi. Con duecentottantotto deputati il partito del presidente perde la maggioranza assoluta (duecentottantanove). Temporaneamente. Perché il gruppo attende l’arrivo di un deputato supplente di un eletto di En Marche dimissionario. In attesa del nuovo deputato, da un punto di vista dell’aritmetica parlamentare il governo di Eduard Philippe non corre comunque alcun rischio. La maggioranza presidenziale poggia infatti su un accordo con il MoDem (centro), il partito di François Bayrou che conta quarantanove deputati, e Agir, il movimento di ex Les Républicains (centrodestra) che ne conta nove. Tuttavia la carica simbolica dell’evento è notevole. Da mesi infatti nella sinistra del partito di Macron si discute sulla possibilità di trovare una forma di organizzazione interna – leggi una corrente – che consenta d’influenzare le posizioni del governo. Il nuovo gruppo sembra indirizzato a fare questo. Si chiamerà Écologie, Démocratie, Solidarité e sarà composto da diciassette deputati. Molti meno rispetto ai cinquanta inizialmente previsti. Di questi, sette sono quelli che hanno lasciato questa settimana il gruppo di En Marche per partecipare alla nuova avventura. Il governo e molti dirigenti di En Marche avevano fatto molte pressioni negli ultimi giorni per impedire che ci fossero troppe partenze dal gruppo parlamentare. | 1 Guai a sinistra per Macron Matthieu Orphelin, ex deputato del partito di Emmanuel Macron, da tempo lavora per creare un nuovo gruppo parlamentare di “macronisti” delusi Écologie, Démocratie, Solidarité sarà guidato da due ex-marcheurs, fuoriusciti tempo fa, Paula Forteza e Matthieu Orphelin, deputato vicino all’ex ministro dell’ambiente Nicolas Hulot. -

Energy Forum Second Quarter 2008 International Association for Energy Economics

Energy Forum Second Quarter 2008 International Association for Energy Economics President’s Message Globalization of Crisis or Crisis of Globalization? It is a pleasure to announce that this issue of our traditional Newsletter has changed its name and dimension; all for better quality, we hope, and to continue to serve the As- sociation’s goals. The new Forum has more pages and hosts more material than our previous format to spur discussions and debate among members. So I start with a new format myself: I shall propose to you a shorter but “louder” mes- sage, in the sense of writing less printed words but setting forth more provocative issues, from an intellectual perspective. The title suggests the following dilemma: Are we facing a spreading of crises, one after another, in the international market arena or are we at the final showdown, when the entire world market is risking a collapse under the excess weight of globalization? I admit that the answer is not at all clear. The idea of “globalization of crisis” is conveying the notion of spreading, or conta- gion, or spill over effect from one region to another or from one market to another. There are some examples: The financial crisis of subprime mortgages in the US has thrown echoing effects on the financial stability of the European system. At the beginning, newspapers in Europe CONTENTS desperately tried to minimize the domestic effect, while covering with lascivious indul- 1 President’s Message gence all the details of the American events. Every American banker was obnoxious 5 Siting Difficulty and and depicted as a fraudulent, incompetent, malicious actor because he dared passing the Transmission Investment risk of a middle-lower class U.S. -

Special Issue on the International Day for the Preservation

Volume XVIII | 16 September 2018 Special Issue on the International Day for the Preservation of the Ozone Layer In this issue: 1. UN Secretary General message for the International Ozone Day 2018 2. UN Environment Executive director message for the International Ozone Day 2018 3. Let's carry on to achieve collectively our common goal: restoring the ozone layer 4. The International Ozone Commission, on the 31st anniversary of the Montreal Protocol, reports signs of healing of the ozone layer 5. Be cool and save the ozone layer 6. Africa needs to cool down – urgently 7. The ozone hole is forming again 8. Protection de la couche d'ozone - Rapport annuel du Fonds Français pour l'Environnement Mondial 9. French ecology minister resignation: A threat to the HFC tax? 10. El plan que entrega incentivos para sustituir neveras nocivas al medioambiente 11. California legislature approves bill reducing super-polluting HFCs in major cooling systems 12. Let’s worry more about refrigerant leaks, less about metrics 13. Budgeting ozone-depleting emissions from coastal tidal marshes 14. Reduction of 40% of carbon emissions - "green alternatives" for automobile conditioners cooling gases in the UAE OzonAction wish you a successful celebration of the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. OzonAction, International Ozone Day 2018 1. UN Secretary General message for the International Ozone Day 2018 This has been a year of record-breaking heat around the world. It is also a pivotal time for climate action. As we address this threat, we can draw inspiration from the Montreal Protocol, a shining example of how the world can come together for people and planet. -

Bibliographie Post-Carbone

Université du Maine Mai 2009 Bibliographie post-carbone Illustration : gribs - [email protected] Programme de recherche “Repenser les villes dans une société post-carbone ?” ______________________________________________________ Sous la direction de la Mission Prospective du MEEDDAT Rédigée par Elsa MOR Année 2009 Bibliographie Programme Post-Carbone | 2009 | Université du Maine 1 Bibliographie Programme Post-Carbone | 2009 | Université du Maine 2 Sommaire _____________________________________________________________ Ouvrages -Villes post-carbone 4 -Sociétés post-carbone 8 Articles, dossiers, rapports -Energie 13 -Pics énergétiques 20 -Articles sur les pics énergétiques 26 -Energies Renouvelables 28 -Prospective Energie/Climat 35 -Economie et société bas carbone 54 -Climat/territoires/adaptation au changement climatique 61 -Articles Climat/ territoires/adaptation au changement climatique 68 -Intelligent Infrastructure System 72 -Grenelle de l’environnement 75 -Politiques urbaines : 76 -Politiques énergétiques et sortie des énergies fossiles, 76 -Urbanisme durable, morphologies urbaines 85 -Bâtiments, 97 -Mobilité durable, transports, 102 -Modes de vie à basse intensité énergétique 116 N.B : Cette bibliographie s’est principalement attachée aux références disponibles sur Internet. Bibliographie Programme Post-Carbone | 2009 | Université du Maine 3 OUVRAGES I. Ville post-carbone -Barnes D.F., Krutilla K., Hyde W.F., 2005. The Urban Household Energy Transition: Social And Environmental Impacts In The Developing World, Resources for the Future , 144 pages ISBN-10: 1933115076 ISBN-13: 978-1933115078 As cities in developing countries grow and become more prosperous, energy use shifts from fuelwood to fuels like charcoal, kerosene and coal, and, ultimately, to fuels such as liquid petroleum gas, and electricity. Energy use is not usually considered a socio-economic issue. Yet, as this book demonstrates, the movement away from traditional fuels has a strong social class dimension, as poor people are the last to attain the benefits of using modern energy. -

Bills: Preparatory and Various Measures

Official speeches and statements of july 04, 2019 1 - Council of Ministers - Bill/preparatory measures for the United Kingdom's withdrawal from the European Union The Ministre d'Etat, Minister for the Ecological and Inclusive Transition, and the Minister of Transport, attached to the Ministre d'Etat, Minister for the Ecological and Inclusive Transition, presented a bill ratifying various ordinances adopted on the basis of Act No. 2019 30 of 19 January 2019 enabling the government to take, by ordinance, preparatory measures for the United Kingdom's withdrawal from the European Union. The first ordinance introduces various temporary adaptations and derogations necessary for carrying out the emergency work required to restore controls at the border with the UK due to that state's withdrawal from the EU. The second ordinance relates to the preparation of the UK's withdrawal from the EU as regards road passenger and freight transport and Channel Tunnel security. The third ordinance takes on board the consequences of the UK's withdrawal from the EU for rail safety in the Channel Tunnel. Finally, the last ordinance provides for derogations from Article L. 551-2 of the Environmental Code which are necessary for carrying out the emergency work required to restore controls at the border with the UK due to that state's withdrawal from the EU and amends the ordinance of 6 February 2019 relating to preparatory measures for the UK's withdrawal from the EU as regards financial services. All these ordinances provide a legal framework, which is temporary for certain measures, allowing the contingency plans announced by the Prime Minister in January to be implemented. -

ENGIE Renewable Energy Sources Outlook Télécharger

ENGIE Renewable Energy Sources Outlook 2020 Edition ENGIE Renewable Energy Sources Outlook | Foreword Foreword I am pleased to share with you In many ways, the pandemic has shown us the this first edition of our ENGIE renewable Outlook way to build a more sustainable system tomor- which encompasses both a strategic view on row. It notably emphasised the key role that renewable resources and solutions as well as a renewable energy solutions could play to make documented approach on energy transition our energy system more resilient should it be challenges. through power production, storage, green gases or green hydrogen. This report will also explore The strong trends to fight climate change, the how those solutions could be used, developed real urge for a low carbon economy, the clear and combined to draw a sustainable future. shift towards a greener energy paradigm, have 2 not been derailed by Covid. They have been reaf- Of course, strong efforts will be needed to firmed despite the health and economic crisis, stop and reverse the increase of CO2 emissions. pushing many stakeholders to align on a trajec- There will be struggles and the battle is far from tory for carbon neutrality during the first half of being won to contain the rise in global tempera- the century. tures below 2°C. Nevertheless, we can already Gwenaëlle Avice-Huet, notice that the approach on energy has changed Executive Vice President, Challenges linked with climate change are a with a global awareness on social and environ- responsible for the Global concern for our societies as a whole: they will mental challenges, with a drop in production Renewable Business Line require engagement from territories, institutional costs for renewables, with technological break- players, companies, industrial players and from throughs that have made green, sustainable individuals. -

500 French, British and German Mps Write to Their US Counterparts to Support the JCPOA

500 French, British and German MPs write to their US counterparts to support the JCPOA On May 12, president Donald Trump might decide to finally abandon the JCPOA, the deal between France, the UK, Germany, the United States, China, Russia and Iran regarding Teheran‘s nuclear program. Several hundred members of parliament of the three European signatory states, from all parts of the political spectrum, have decided to plead to the US congress to help keep this major diplomatic breakthrough alive. It is a pledge for transatlantic strength and a promise for further collaboration on the Iran issue and many other pressing challenges of international politics. Letter Text To the members of the United States Congress: For more than a decade, we – Europeans, Americans, and the international community – have feared the imminent threat of a nuclear-armed Iran. To counter this threat and make the Middle-East a safer place, the international community came together, using the might of diplomatic negotiations and the force of sanctions, agreed upon by most of the major economic powers. Then, after 13 years of joint diplomatic efforts, we reached a major breakthrough and signed the JCPOA . With that, we were able to impose unprecedented scrutiny on the Iranian nuclear program, dismantle most of their nuclear enrichment facilities, and drastically diminish the danger of a nuclear arms race. Not a drop of blood was spilt. Furthermore, these controls will not cease after the ten years of the JCPOA: Iran will continue to be subject to the strict controls prescribed by the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which will continue to limit enrichment. -

Dashboard of Energy Transition

Dashboard of Energy Transition 2020 Edition Group Strategy Department For its 10th anniversary, A World of Energy is evolving and focuses on the energy transition Published in September 2020 Foreword his report on the state of energy transition in 2020 forms part of ENGIE’s strategy, The two fundamental components of lower GHG emissions are reduced energy consumption reaffirmed despite the health and economic crisis, to align all its operations on a trajec- and energy decarbonation. They can be achieved through a series of levers. tory for carbon neutrality during the first half of the century. T Energy efficiency has considerable potential and is capable of reducing global energy The climate challenges dictating this strategy extend far beyond the company’s scope and are consumption by over a third. Renewable energy, whether electricity or gas (biomethane, green a matter for the whole of humanity. In this report we offer a detailed update on energy tran- hydrogen), could result in virtually complete decarbonation in power generation and will sition and a description of what still needs to be done to meet environmental imperatives. tackle specific pockets of resistance, such as transport and intensive industry, while favouring short supply chains. We will also need to adopt other measures on a large scale, such as While environmental indicators continue to deteriorate at an alarming rate, the inertia that energy sobriety, undoubtedly the most efficient lever, but involving an indispensable change characterises the world’s energy system is making efforts to reverse the increase in CO 2 in mentalities and practices. The development of green finance should lead to a prioritisation emissions a real struggle. -

Landscape of Domestic Climate Finance

Landscape of domestic climate finance Low-carbon investment 2011 - 2017 Hadrien Hainaut | Ian Cochran | Lola Gouiffes | Jason Deschamps | Alice Robinet Climate-KIC is supported by the EIT, a body of the European Union I4CE – Institute for Climate Economics is a think tank that provides public and private decision-makers with expertise on economic and financial issues related to the energy and ecological transition. We strive to implement the Paris Agreement, and make global financial flows compatible with low-carbon development that is resilient to climate change. I4CE is an initiative of Caisse des Dépôts and Agence Française de Développement and is also supported by the ADEME and Morocco’s Caisse de Dépôts et Gestion. The National Agency for Environment and Energy Management (ADEME) supported the realization of the last three editions of the Landscape of climate finance in 2017, 2016, and 2015 (grants number 1510C0043, 1610C0014 and 1710C0009). The Energy and Climate Division of the Ministry for an Ecological and Solidary Transition (MTES, DGEC) has supported the 2015 and 2016 editions of the Landscape (grants number 2101698172 and 2101900381). The project has received support from the Climate KIC funded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT). The content in this report was partially funded by an initial Ideator grant (APDMOO23) and through the European Financial Centres for Green and Sustainable Finance project. This research project was carried out independently by I4CE. The content of this report does not commit the partner organizations of I4CE nor the partner organizations of the Landscape of climate finance project. Please quote this study as: H. -

Assemblée Nationale

o Année 2017. – N 79 A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 Samedi 2 décembre 2017 ASSEMBLÉE NATIONALE JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE XVe Législature SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 80e séance Séance du vendredi 1er décembre 2017 Compte rendu intégral Les articles, amendements et annexes figurent dans le fascicule bleu ci-joint http://www.assemblee-nationale.fr 5890 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 2017 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. HUGUES RENSON Articles 5 bis A et 5 bis (appelés par priorité) (p. 5909) 1. Fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures Article 5 ter A (appelé par priorité) (p. 5909) (p. 5892) Amendements nos 54, 34 PRÉSENTATION (p. 5892) Article 5 ter (appelé par priorité) (p. 5909) M. Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la transition er écologique et solidaire Article 1 A (p. 5909) M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur de la commission du Article 1er (p. 5909) développement durable et de l’aménagement du territoire M. David Habib Mme Célia de Lavergne, rapporteure pour avis de la commis- sion des affaires économiques M. Jean-Paul Mattei Mme Barbara Pompili, présidente de la commission du Amendements nos 16, 59, 81 rectifié développement durable et de l’aménagement du territoire Amendements nos 17, 40, 43, 30, 18, 19, 60, 42, 20, 21 os MOTION DE RENVOI EN COMMISSION (p. 5896) Amendements n 80, 84 (sous-amendement) et 44 M. Gabriel Serville Article 1er bis (p. 5914) M. Nicolas Hulot, ministre d’État Article 2 (p. 5914) M. Jimmy Pahun Amendements nos 61, 33, 22, 32 Mme Laure de La Raudière M.