Universo Tucumano 55

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hundreds of Species of Aquatic Macroinvertebrates Live in Illinois In

Illinois A B aquatic sowbug Asellus sp. Photograph © Paul P.Tinerella AAqquuaattiicc mayfly A. adult Hexagenia sp.; B. nymph Isonychia sp. MMaaccrrooiinnvveerrtteebbrraatteess Photographs © Michael R. Jeffords northern clearwater crayfish Orconectes propinquus Photograph © Michael R. Jeffords ruby spot damselfly Hetaerina americana Photograph © Michael R. Jeffords aquatic snail Pleurocera acutum Photograph © Jochen Gerber,The Field Museum of Natural History predaceous diving beetle Dytiscus circumcinctus Photograph © Paul P.Tinerella monkeyface mussel Quadrula metanevra common skimmer dragonfly - nymph Libellula sp. Photograph © Kevin S. Cummings Photograph © Paul P.Tinerella water scavenger beetle Hydrochara sp. Photograph © Steve J.Taylor devil crayfish Cambarus diogenes A B Photograph © ChristopherTaylor dobsonfly Corydalus sp. A. larva; B. adult Photographs © Michael R. Jeffords common darner dragonfly - nymph Aeshna sp. Photograph © Paul P.Tinerella giant water bug Belostoma lutarium Photograph © Paul P.Tinerella aquatic worm Slavina appendiculata Photograph © Mark J. Wetzel water boatman Trichocorixa calva Photograph © Paul P.Tinerella aquatic mite Order Prostigmata Photograph © Michael R. Jeffords backswimmer Notonecta irrorata Photograph © Paul P.Tinerella leech - adult and young Class Hirudinea pygmy backswimmer Neoplea striola mosquito - larva Toxorhynchites sp. fishing spider Dolomedes sp. Photograph © William N. Roston Photograph © Paul P.Tinerella Photograph © Michael R. Jeffords Photograph © Paul P.Tinerella Species List Species are not shown in proportion to actual size. undreds of species of aquatic macroinvertebrates live in Illinois in a Kingdom Animalia Hvariety of habitats. Some of the habitats have flowing water while Phylum Annelida Class Clitellata Family Naididae aquatic worm Slavina appendiculata This poster was made possible by: others contain still water. In order to survive in water, these organisms Class Hirudinea leech must be able to breathe, find food, protect themselves, move and reproduce. -

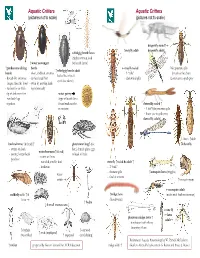

Aquatic Critters Aquatic Critters (Pictures Not to Scale) (Pictures Not to Scale)

Aquatic Critters Aquatic Critters (pictures not to scale) (pictures not to scale) dragonfly naiad↑ ↑ mayfly adult dragonfly adult↓ whirligig beetle larva (fairly common look ↑ water scavenger for beetle larvae) ↑ predaceous diving beetle mayfly naiad No apparent gills ↑ whirligig beetle adult beetle - short, clubbed antenna - 3 “tails” (breathes thru butt) - looks like it has 4 - thread-like antennae - surface head first - abdominal gills Lower jaw to grab prey eyes! (see above) longer than the head - swim by moving hind - surface for air with legs alternately tip of abdomen first water penny -row bklback legs (fbll(type of beetle larva together found under rocks damselfly naiad ↑ in streams - 3 leaf’-like posterior gills - lower jaw to grab prey damselfly adult↓ ←larva ↑adult backswimmer (& head) ↑ giant water bug↑ (toe dobsonfly - swims on back biter) female glues eggs water boatman↑(&head) - pointy, longer beak to back of male - swims on front -predator - rounded, smaller beak stonefly ↑naiad & adult ↑ -herbivore - 2 “tails” - thoracic gills ↑mosquito larva (wiggler) water - find in streams strider ↑mosquito pupa mosquito adult caddisfly adult ↑ & ↑midge larva (males with feather antennae) larva (bloodworm) ↑ hydra ↓ 4 small crustaceans ↓ crane fly ←larva phantom midge larva ↑ adult→ - translucent with silvery bflbuoyancy floats ↑ daphnia ↑ ostracod ↑ scud (amphipod) (water flea) ↑ copepod (seed shrimp) References: Aquatic Entomology by W. Patrick McCafferty ↑ rotifer prepared by Gwen Heistand for ACR Education midge adult ↑ Guide to Microlife by Kenneth G. Rainis and Bruce J. Russel 28 How do Aquatic Critters Get Their Air? Creeks are a lotic (flowing) systems as opposed to lentic (standing, i.e, pond) system. Look for … BREATHING IN AN AQUATIC ENVIRONMENT 1. -

The Musculature of the Head of the Corydalus Larva (Neuroptera, Sialidae)

THE MUSCULATURE 0%’ THE HEAD OF THE CORYDALUS LARVA (NEURqOPTERA, SIALIDAE) 1,2 SOL KBAMER * Departmawt of Zoology, University of Wisconsm, Madison, Wisconsin ‘IWENTY-EIGIXT FIGURES The Neuroptera have long been regarded one of the most primitive groups of the holometabolous insects. Crampton ( ’21) considered the Neuroptera an extremely important group from the standpoint of the siudy of the phylogeny of higher in- sects, and emphasized the primitiveness of such forms as Sialis, Corydalus, and Chauliodea among the Neuroptera (Megaloptera). Although he considered the Coleoptera the more primitive of the two orders from a consideration of the head and mouthparts, he emphasized the astonishing similarity between larval Coleoptera and Neuroptera and concluded that the Coleoptera appear to lead to the Neuroptera which in turn lead to the Mecoptera, Diptera and Siphonaptera on the one hand and to the Trichoptera and Lepidoptera on the other. More recently Chen (’46),in a study on the evolution of insect larvae based on a wide series throughout the Holometabola, selected the nenropteroid genus Corydalus as possessing the most primitive or generalized known type of larva. He desig- nated this primitive type by the term “campodeoid-polypod, ’? characterized by having three pairs of thoracic and 10 pairs of abdominal legs, the latter bearing each a vesicle and a stylus. From this study Chen concluded that all existing types of larvae have been (derivedfrom this primitive type in two ways : Corydalus cornutus L. The writer is grateful for the assistance of R. E. Snodgrass in whose laboratory at the U. S. National Museum, Washington, D. C. -

Primeiro Registro De Corydalus Peruvianus Davis (Megaloptera: Coridalidae: Coridalinae) No Brasil

doi:10.12741/ebrasilis.v11i1.704 e-ISSN 1983-0572 Publication of the project Entomologistas do Brasil www.ebras.bio.br Creative Commons Licence v4.0 (BY-NC-SA) Copyright © EntomoBrasilis Copyright © Author(s) Scientific Note/Comunicação Científica Primeiro registro de Corydalus peruvianus Davis (Megaloptera: Coridalidae: Coridalinae) no Brasil Registered on ZooBank: urn:lsid:zoobank.org:pub:ADC79A4E-33D7-494E-B2EC-39AFA4E17042 Jaime de Liege Gama Neto¹ & Mahedy Araujo Bastos Passos² 1. Universidade Estadual de Roraima (UERR). 2. Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Antônio de Pinho Lima. EntomoBrasilis 11 (1): 45-48 (2018) Resumo. Registra-se pela primeira vez no Brasil o megaloptera Corydalus peruvianus Davis, ampliando a distribuição geográfica da espécie na América do Sul. Adicionalmente, são fornecidas informações sobre o ambiente e a qualidade da água do local onde a espécie foi coletada. Palavras-Chave: América do Sul; Distribuição geográfica; Insetos aquáticos; Roraima; Serra do Tepequém. First record of Corydalus peruvianus Davis (Megaloptera: Coridalidae: Coridalinae) from Brazil Abstract. We recorded, for the first time in Brazil, the megalopteran Corydalus peruvianus Davis, expanding their geographic distribution in the South America. We complement this information with data on the environment and water quality of the locality where the species was collected. Keywords: Aquatic insects; Geographic distribution; South America; Tepequém mountain range; Roraima. egaloptera é uma pequena ordem de insetos aquáticos Dentro desse contexto, continuando o esforço para descrever holometábolos, com aproximadamente 348 espécies e registrar a fauna de insetos aquáticos do estado de Roraima, mundialmente distribuídas (CONTRERAS -RAMOS 2011), o presente trabalho tem como objetivo apresentar o primeiro caracterizados por um estágio larval exclusivamente aquático registro de Corydalus peruvianus Davis no Brasil, ampliando a e por adultos alados com cabeça prognata e área anal da asa distribuição geográfica da espécie na América do Sul. -

Megaloptera: Corydalidae)

Dugesiana 11(1): 1-11, 2004. Fecha de publicación: 31 de julio 2004 © Universidad de Guadalajara Taxonomic and distributional notes on the dobsonflies of Ecuador (Megaloptera: Corydalidae) Atilano Contreras-Ramos Posgrado en Recursos Bióticos, Centro de Investigaciones Biológicas, UAEH, Apdo. Postal 1-69, Plaza Juárez, Pachuca, Hidalgo 42001, México, e-mail: [email protected] ABSTRACT A general account of the taxonomy and distribution of the dobsonflies of Ecuador is given, with notes on recently studied material from the Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Twelve species are reported from the country and their respective distributions are summarized. Three additional, but undescribed species are apparent in recently examined museum collections. A second male of Corydalus ecuadorianus Banks is reported, and photographs of the male and the female holotype are included. The location of syntypes of Chloronia mirifica Navás, previously thought destroyed, is established at the Museu de Zoologia, Barcelona, Spain. A lectotype for the latter species is designated. KEY WORDS: Megaloptera, Corydalidae, Ecuador, taxonomy, Chloronia mirifica, lectotype RESUMEN La taxonomía y distribución de los coridálidos de Ecuador son consideradas de manera general, con notas sobre material de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador estudiado recientemente. Doce especies son reportadas de ese país y sus respectivas distribuciones son sintetizadas. Tres especies más, no descritas, son aparentes de acuerdo a ejemplares de museo recientemente examinados. Se reporta un segundo macho de Corydalus ecuadorianus Banks, incluyéndose fotografías del macho y del holotipo hembra. La localización de los sintipos de Chloronia mirifica Navás, previamente considerados como destruidos, es establecida en el Museu de Zoologia, Barcelona, España. -

Native Species 8-2-11

Bird Species of Greatest Convention Conservation Need Number Group Ref Number Common Name Scientific Name (yes/no) Amphibians 1459 Eastern Tiger Salamander Ambystoma tigrinum Y Amphibians 1460 Smallmouth Salamander Ambystoma texanum N Amphibians 1461 Eastern Newt (T) Notophthalmus viridescens Y Amphibians 1462 Longtail Salamander (T) Eurycea longicauda Y Amphibians 1463 Cave Salamander (E) Eurycea lucifuga Y Amphibians 1465 Grotto Salamander (E) Eurycea spelaea Y Amphibians 1466 Common Mudpuppy Necturus maculosus Y Amphibians 1467 Plains Spadefoot Spea bombifrons N Amphibians 1468 American Toad Anaxyrus americanus N Amphibians 1469 Great Plains Toad Anaxyrus cognatus N Amphibians 1470 Green Toad (T) Anaxyrus debilis Y Amphibians 1471 Red-spotted Toad Anaxyrus punctatus Y Amphibians 1472 Woodhouse's Toad Anaxyrus woodhousii N Amphibians 1473 Blanchard's Cricket Frog Acris blanchardi Y Amphibians 1474 Gray Treefrog complex Hyla chrysoscelis/versicolor N Amphibians 1476 Spotted Chorus Frog Pseudacris clarkii N Amphibians 1477 Spring Peeper (T) Pseudacris crucifer Y Amphibians 1478 Boreal Chorus Frog Pseudacris maculata N Amphibians 1479 Strecker's Chorus Frog (T) Pseudacris streckeri Y Amphibians 1480 Boreal Chorus Frog Pseudacris maculata N Amphibians 1481 Crawfish Frog Lithobates areolata Y Amphibians 1482 Plains Leopard Frog Lithobates blairi N Amphibians 1483 Bullfrog Lithobates catesbeianaN Amphibians 1484 Bronze Frog (T) Lithobates clamitans Y Amphibians 1485 Pickerel Frog Lithobates palustris Y Amphibians 1486 Southern Leopard Frog -

Wiconisco Creek Watershed Assessment and Plan

WICONISCO CREEK WATERSHED ASSESSMENT AND PLAN Publication No. 206 June 1999 Travis W. Stoe Biologist This report is prepared in cooperation with Pennsylvania Department of Environmental Protection, Bureau of Watershed Conservation, under Grant ME96353. SUSQUEHANNA RIVER BASIN COMMISSION Paul O. Swartz, Executive Director John T. Hicks, N.Y. Commissioner Scott J. Foti, N.Y. Alternate James M. Seif, Pa. Commissioner Irene B. Brooks, Pa. Alternate Jane T. Nishida, Md. Commissioner J.L. Hearn, Md. Alternate Major General Jerry L. Sinn, U.S. Commissioner Colonel Bruce A. Berwick, U.S. Alternate The Susquehanna River Basin Commission was created as an independent agency by a federal-interstate compact* among the states of Maryland, New York, Commonwealth of Pennsylvania, and the federal government. In creating the Commission, the Congress and state legislatures formally recognized the water resources of the Susquehanna River Basin as a regional asset vested with local, state, and national interests for which all the parties share responsibility. As the single federal-interstate water resources agency with basinwide authority, the Commission's goal is to coordinate the planning, conservation, management, utilization, development and control of basin water resources among the public and private sectors. *Statutory Citations: Federal - Pub. L. 91-575, 84 Stat. 1509 (December 1970); Maryland - Natural Resources Sec. 8-301 (Michie 1974); New York - ECL Sec. 21-1301 (McKinney 1973); and Pennsylvania - 32 P.S. 820.1 (Supp. 1976). For additional copies of this publication, contact the Susquehanna River Basin Commission, 1721 N. Front Street, Harrisburg, PA. 17102-2391, (717) 238-0423, FAX (717) 238-2436, E-mail [email protected]. -

A New Species of Corydalus Latreille, 1802 (Megaloptera, Corydalidae) and First Record of C. Clavijoi Contreras-Ramos, 2002 and C

Zootaxa 3811 (1): 107–118 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3811.1.6 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:E4DBCC2F-F66B-4977-882D-E494AE68639A A new species of Corydalus Latreille, 1802 (Megaloptera, Corydalidae) and first record of C. clavijoi Contreras-Ramos, 2002 and C. nubilus Erichson, 1848 from Colombia ADRIAN ARDILA-CAMACHO Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Laboratorio de Entomología, Bogotá – Colombia. E-mail: [email protected] Abstract A new species of the dobsonfly genus Corydalus from the Colombian Andean region is described and illustrated. This species is unique in having the longest tenth gonostyli of all known species of the genus and is apparently closely related to members of the C. nubilus group. In addition, C. clavijoi Contreras-Ramos and C. nubilus Erichson are recorded for the first time from Colombia and new Colombian locality records are provided for other known species. A key to Colombian species of Corydalus is included. Key words: taxonomy, Corydalus, new records, new species, Neotropics Introduction The genus Corydalus Latreille, 1802 is the most diverse group of megalopterans in the New World including 35 species distributed from southeastern Canada to Argentina with exception of the Greater and Lesser Antilles (Contreras-Ramos 1998; Contreras-Ramos 2002; Contreras-Ramos & von der Dunk 2010). Upon review of the genus, eight species are reported from Colombia: C. affinis Burmeister, 1839, C. armatus Hagen, 1861, C. batesii MacLachlan, 1868, C. clauseni Contreras-Ramos, 1998, C. -

Megaloptera : Corydalidae

Systematic Entomology (1981) 6, 253--290 Systematics of the dobsonfly subfamily Corydalinae (Megaloptera :Corydalidae) MICHAEL J. GLORIOSO* Department of Entomology, Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. ABSTRACT. The genera of Corydalinae are redefined, and representative characters are figured for each genus. New character sources, such as mouthparts and internal female genitalia, are investigated, as well as traditional male genitalia and wings. Allohermes is synonymized with Protohermes, Doeringia with Platy- neuromus. Intergeneric relationships are hypothesized on the basis of a cladistic analysis. Acanthacorydalis and the New World genera form a monophyletic group, as do Protohermes and Neurhermes, and Neuromus and Neoneuromus. Chloroniella belongs in the Acanthacorydalis - New World lineage, but exact placement is uncertain. A phyletic sequence classification is proposed on the basis of the cladistic analysis. Introduction American Covydulus cornutus are excellent angling bait, while dried larvae of Pvotoizevmes The Megaloptera, long considered among the grandis, referred to as 'magotaro mushi', were most primitive of holometabolous insects considered a remedy for infant emotional (Weele, 191 O), contains two families, Sialidae irritation in Japan (Kuwayama, 1962). and Corydalidae. The Corydalidae, easily Relationships within the Corydalinae are separated from the Sialidae by presence of poorly understood, and generic limits are ocelli, non-bilobed fourth tarsomeres, and poorly defined. In this study I redefine the large size, contains two subfamilies, Coryda- genera and postulate intergeneric relation- linae and Chauliodinae. The Corydalinae are ships based on shared derived character states, restricted to North and South America, South or synapotypies. In searching for sufficient Africa and Asia, while the Chauliodinae also characters to more confidently establish occur in Australia and New Zealand. -

1 Toward a Metabolic Theory of Life History 1 2 Joseph Robert Burgera

1 Toward a metabolic theory of life history 2 3 Joseph Robert Burgera,1*, Chen Houb,1 and James H. Brownc,1 4 a Duke University Population Research Institute, Durham, NC 27705; 5 [email protected] 6 b Department of Biological Science, Missouri University of Science and Technology, Rolla, MO 7 65409; 8 [email protected] 9 c Department of Biology, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131; 10 [email protected] 11 1All authors contributed equally 12 *Present address: Institute of the Environment, University of Arizona, Tucson, AZ 85721 13 Corresponding authors: JRB [email protected]; JHB [email protected] 14 15 Significance 16 Data and theory reveal how organisms allocate metabolic energy to components of the life 17 history that determine fitness. In each generation animals take up biomass energy from the 18 environment and expended it on survival, growth, and reproduction. Life histories of animals 19 exhibit enormous diversity – from large fish and invertebrates that produce literally millions of 20 tiny eggs and suffer enormous mortality, to mammals and birds that produce a few large 21 offspring with much lower mortality. Yet, underlying this enormous diversity, are general life 22 history rules and tradeoffs due to universal biophysical constraints on the channels of selection. 23 These rules are characterized by general equations that underscore the unity of life. 24 25 Abstract 26 The life histories of animals reflect the allocation of metabolic energy to traits that determine 27 fitness and the pace of living. Here we extend metabolic theories to address how demography 28 and mass-energy balance constrain allocation of biomass to survival, growth, and reproduction 29 over a life cycle of one generation. -

Insect Morphology

PRINCIPLES OF INSECT MORPHOLOGY BY R. E. SNODGRASS United States Department of Agriculture Bureau of Entomolo(JY and Plant Quarantine FIRST EDITION SECOND IMPRESSION McGRA W-HILL BOOK COMPANY, INC. NEW YORK AND LONDON 1935 McGRAW-HILL PUBLICATIONS- IN THE ZOOLOGICAL SCaNCES A. FRANKLIN SHULL, CONSULTING EDITOR PRINCIPLES OF INSECT MORPHOLOGY COPYRIGHT, 1935, BY THE l\1CGRAW-HILIi BOOK COMPANY, INC. PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA All rights reserved. This book, or parts thereof, may not be reproduced in any form without permission oj the publishers. \ NLVS/IVRI 111111111 II 1111 1111111111111 01610 TaE MAPLE PRESS COMPANY, YORK, PA. PREFACE The principal value of fa cis is that they give us something to think about. A scientific textbook, therefore, should contain a fair amount of reliable information, though it may be a matter of choice with the author whether he leaves it to the reader to formulate his own ideas as to the meaning of the facts, or whether he attempts to guide the reader's thoughts along what seem to him to be the proper channels. The writer of the present text, being convinced that generalizations are more important than mere knowledge of facts, and being also somewhat partial to his own way of thinking about insects, has not been able to refrain entirely from presenting the facts of insect anatomy in a way to suggest relations between them that possibly exist only in his own mind. Each of the several chapters of this book, in other words, is an attempt to give a coherent morphological view of the fundamental nature and the apparent evolution of a particular group of organs or associated struc tures. -

Tim Wucherer's Dobsonfly Beneficial Profile.Pdf

Beneficial Species Profile Photo credit: (Left) Lyle J. Buss, University Of Florida; (Right) James Castner, University of Florida Common Name: Dobsonfly Scientific Name: Corydalus spp. Order and Family: Neuroptera (Suborder: Megaloptera), Corydalidae Size and Appearance: Length (mm) Appearance Egg > 1.5 mm Eggs are gray and cylindrical in shape. The eggs are laid in clusters that are two centimeters in diameter with an average of 100-1,000 eggs laid per a cluster. The egg mass is arranged in three layers and covered by a clear fluid that is brushed on by the female’s abdomen. This fluid turns white when it dries, and the egg mass resembles bird droppings. Larva/Nymph 20-80 mm The larval stage is aquatic and are also known as hellgrammites. The larvae are dusky brown or blackish in coloring. The abdomen contains eight pairs of non-segmented lateral slender, thread-like structures (filaments). Abdominal segments one to seven contain ventral gill tufts at the base of the lateral filaments. Larvae also contain a pair of fleshy hooked anal legs that are known as prolegs. The larvae mandibles are powerful and hardened. Adult 25-80 mm Adults are large soft-bodied insects. The wings fold flat over the back when at rest and have a glassy appearance with smoky blotches. The fourth segment of the tarsi is rounded, and the simple eyes (ocelli) are present. Male dobsonflies have enlarged mandibles that are about three times the length of the head. Pupa (if Pupae are yellow-orange in color and have dark splotches on the applicable) abdomen.