Le Borgate Di Valloriate

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Application for Approval of a Minor Amendment in Accordance with the Second Subparagraph of Article 53(2)

30.8.2016 EN Official Journal of the European Union C 315/3 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2016/C 315/03) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘BRA’ EU No: PDO-IT-02128 — 18.3.2016 PDO ( X ) PGI ( ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP (association for the protection of ‘Bra’ PDO cheese) Via Silvio Pellico 10 10022 Carmagnola (TO) ITALIA Tel. +39 0110565985. Fax +39 0110565989. Email: [email protected] The Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [to be specified] 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amend ment to the published single document. -

Proposte Gastronomiche Con La Helix Pomatia Alpina , Il Porro Di Cervere

Programma serate in Trentino: Ristorante REFINO - Ponte Caffaro Martedì 21 febbraio 2017 Serata realizzata in collaborazione con la condotta Slow Food Giudicarie, con la chiocciola di Borgo, le eccellenze del Cuneese abbinate ad una selezione di vini locali Locanda MARGON Giovedì 23 febbraio 2017 Proposte gastronomiche con Chef Alfio Ghezzi ( due stelle Michelin ) Cantine Ferrari - Trento la Helix pomatia alpina , La Helix pomatia e le eccellenze del Cuneese il porro di Cervere, il Bue Grasso di Carrù in abbinamento ai vini delle cantine Ferrari la Comunità del Cibo e i Presidi Slow Food Verranno pubblicati sul sito i menù con relativi prezzi delle serate della Condotta di Cuneo e Valli ….insieme per l’eccellenza della qualità La Meiro di Castelmagno Confraternita dell’aglio di Caraglio ( Aj ‘d Caraj ) Migliore Silvano allevamento animali da cortile 2016 I Ristoranti del Consorzio della chiocciola di Borgo Ristorante “Real Park” ( Entracque ) Ristorante “ Il Fungo Reale “ ( Valloriate ) 2017 Ristorante della Pace ( Sambuco ) Ristorante “La Posta” (Peveragno ) Ristorante Da Renzo ( Aisone ) Ristorante “ da Politano “ ( Fontanelle Boves ) Ristorante “ La Ruota “ ( Andonno - Valdieri ) Ristorante “ 4 Ciance “ ( Cuneo ) Resort San Quintino ( Busca ) Per informazioni o prenotazioni : 347 075 6849 / 338 771 1317 Ristorante Ristorante Resort Ristorante Albergo FUNGO REALE DA FRANCESCO SAN QUINTINO ALBERGO DELL’AGENZIA Valloriate Chef Francesco Oberio stella Michelin Busca Pollenzo Cherasco Giovedì 2 febbraio ore 19,30 Mercoledì 15 febbraio ore -

Ristoranti – Anno 2017

RISTORANTI – ANNO 2017 nome indirizzo cap comune prov. Ristorante Le Marmotte Borgo Frere, 53 12021 Acceglio CN Osteria La Fermata Corso Bra, 56/a - Mussotto d'Alba 12051 Alba CN Osteria La Cantinella Via Acqua Gelata, 4/a 12060 Barolo CN La Vigna del Maestro Frazione Santo Stefano, 55 12041 Bene Vagienna CN Relais Villa d'Amelia Località Manera, 1 12050 Benevello CN Ristorante Belsito Via dei Boschi, 136 – Beguda 12011 Borgo San Dalmazzo CN Ristorante Le Lanterne Frazione Beguda, 127 12011 Borgo San Dalmazzo CN Da Marisa Via Peveragno, 103 12012 Boves CN Locanda del Re Via Tetti Re, 5 – Rivoira 12012 Boves CN Pizzeria La Quercia Piazza Italia, 18 12012 Boves CN L'Osteria del Chiosco Piazza Roma, 35 12042 Bra CN Osteria Murivecchi Via Giovanni Piumati, 19 12042 Bra CN Ristorante Badellino Piazza XX Settembre, 4 12042 Bra CN Ristorante Fratelli Battaglino Piazza Roma, 18 12042 Bra CN Ristorante Il Principe Via Senatore Sartori, 15 12042 Bra CN Trattoria Marsupino Via Roma, 20 12080 Briaglia CN Ristorante La Torre Via Villa, 35/a 12030 Brondello CN Reloup Trattoria di Tradizioni Via Roma, 42 12020 Brossasco CN Porta Santa Maria Via Roberto d'Azeglio, 37 12022 Busca CN Trattoria Fermata Ceretto Strada del Ceretto, 2 12022 Busca CN Pizzeria La Grotta Via Roma, 34 12023 Caraglio CN Ristorante Fontana Oro Via Fontana Oro, 83/A 12023 Caraglio CN Al Bue Grasso Via Autostrada, 10 12061 Carrù CN Trattoria Vascello d'Oro Via San Giuseppe, 9 12061 Carrù CN Le Vigne e i Falò Via Serra, 21 D - Frazione San Giuseppe 12050 Castagnito CN Ristorante La Font Via Giordano e Marino, 7 – Chiappi 12020 Castelmagno CN Il Gambero Rosso Piazza San Sebastiano, 26 12040 Cervere CN Osteria Primi Dolci Piazza San Sebastiano, 30 12040 Cervere CN Locanda del Prof. -

STATUS PROGETTO FWA Aggiornato Il 4 Novembre 2019 Da Infratel Italia

STATUS PROGETTO FWA aggiornato il 4 novembre 2019 da Infratel Italia Regione Provincia Comune STATUS PROGETTO FWA al 04 Novembre 2019 Piemonte Cuneo Acceglio Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Aisone Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Albaretto della Torre Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alto Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Argentera In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Arguello In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnasco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnolo Piemonte Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Baldissero d'Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barbaresco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barge In esecuzione Piemonte Cuneo Barolo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bastia Mondovì Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Battifollo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Beinette Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bellino In esecuzione Piemonte Cuneo Belvedere Langhe Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bene Vagienna Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Benevello Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bergolo In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Bernezzo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bonvicino In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Borgo San Dalmazzo Lavori Completati Piemonte Cuneo Borgomale In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bosia In progettazione definitiva Piemonte Cuneo -

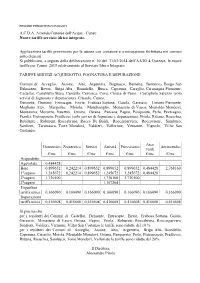

Aa Aa A.C.D.A

REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo Nuove tariffe servizio idrico integrato. Applicazione tariffe provvisorie per le utenze con contatore e a misurazione forfettaria nei comuni sotto elencati. Si pubblicano, a seguito della deliberazione n. 10 del 31/03/2014 dell’AATO 4 Cuneese, le nuove tariffe per l’anno 2015 relativamente al Servizio Idrico Integrato TARIFFE SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE Comuni di: Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Brondello, Busca, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo (solo servizi di fognatura e depurazione), Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Sottana, Gaiola, Garessio, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Margarita, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Montanera, Morozzo, Nucetto, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Pietraporzio, Pradleves (solo servizi di fognatura e depurazione), Priola, Rittana, Roaschia, Robilante , Roburent, Roccabruna, Rocca De Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Sanfront, Tarantasca, Torre Mondovì, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo. Aree Domestico Zootecnico Servizi Attività Provvisorio Antincendio verdi €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc Acquedotto Agevolata 0,484428 Base 0,899652 0,242214 0,899652 0,899652 0,899652 0,484428 2,768160 1°supero 1,245672 0,242214 0,899652 -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni

“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

Maira Stradale Botte

Pontechianale Serro Maddalena Saluzzo Castello Gambasca Martiniana Maurin Borga Pagno Caldane Bianchi S.Anna Villar Dragoniere Casteldelfino Becetto Brodello Ve 1882 Belllino Sampeyre Masueira Torrete M.Maniglia Rore Isasca www.locandamistral.com •3177 )(Colle Bicocca Frassino 2637 Pratolungo Brossasco Brec de )( Torr Colle Maurin S.Annna ente Varaita Chambeyron Melle Piasco •3411 )( Colle di Sampeyre S.Maurizio S.Antonio Chiosso Venasca Elva Serre Valmala Cerreto Chesta Rossana Rocca Cucchiales Provenzale Eremo Bersia Lemma S.Michele Prazzo Stroppo Busca M.Sautron Chiappera Bedale Camoglieres •3166 Ussolo Ponte Maira Torrente Maira Macra Lottulo Prazzo ra Ponte Marmora ai Acceglio Bassura San Damiano Macra M M.Soubeyran te S.Giuseppe Locanda n 2701 Celle di Macra Roccabruna re )( MISTRAL Maddalena Albareto Villar San r Pas.della Cavalla o Costanzo T Morra Combamala DRONERO Marmora Cartignano Canosio Chialvetta Reinero M.Oronaye Paglieres Tetti •3100 S.Margherita Pratorotondo Pratavecchia Villata Viviere Tolosano Allardo 1997 Preit Colle della Maddalena Montemale P.della Gardetta )( Pas.Peroni )( S.Lorenzo Pradleves S.Giorgio )( Grangie a Castelmagno n M.VentasusoGite MTB Argenterdalla a Col Osero Cavaliggi Caraglio ra •2701 na e G Rua Bernardo Locanda Mistral S.Magno Campomolino e Gra nt Colle Colle Torrent rre 01 Xc Experience )( Valgrana To San Bernardo Margherita d’Eschiele Chiappi 02 bassa valle )( Chiotti Monterosso 03 Dragon Bike Bersezio Frise Grana 04 Colli Birrone, Melle, Ciabra 05 Strada dei Cannoni Figliere S.Anna 06 Rocca -

Rankings Municipality of Valloriate

9/26/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Piemonte / Province of Cuneo / Valloriate Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acceglio Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Farigliano AdminstatAisone logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Faule Alba ITALIA Feisoglio Albaretto della Torre Fossano Alto Frabosa Soprana Argentera Frabosa Sottana Arguello Frassino Bagnasco Gaiola Bagnolo Piemonte Gambasca Baldissero Garessio d'Alba Genola Barbaresco Gorzegno Barge Gottasecca Barolo Govone Bastia Mondovì Grinzane Battifollo Cavour Beinette Guarene Bellino Igliano Belvedere Isasca Langhe La Morra Bene Vagienna Lagnasco Benevello Lequio Berria Bergolo Lequio Tanaro Bernezzo Lesegno Bonvicino Levice Borgo San Limone Dalmazzo Piemonte Borgomale Lisio Bosia Macra Bossolasco Magliano Alfieri Boves Magliano Alpi Bra Mango Briaglia Manta Briga Alta Marene Brondello Margarita Brossasco Marmora Powered by Page 3 Busca Marsaglia L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Camerana Martiniana Po Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Canale MelleITALIA Canosio Moiola Caprauna Mombarcaro Caraglio Mombasiglio Caramagna Monastero di Piemonte Vasco Cardè Monasterolo Casotto Carrù Monasterolo di Cartignano Savigliano Casalgrasso Monchiero Castagnito -

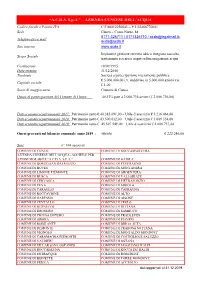

A.C.D.A. S.P.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice Fiscale E Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I

“A.C.D.A. S.p.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice fiscale e Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I. 02468770041 Sede Cuneo – Corso Nizza, 88 0171-326711 / 0171326710 / [email protected] Telefono-fax-e.mail [email protected] Sito internet www.acda.it Impianti e gestione servizio idrico integrato;raccolta, Scopo Sociale trattamento e scarico acque reflue;erogazione acqua Costituzione 18/09/1995 Data termine 31/12/2050 Tipologia Società a partecipazione interamente pubblica €.5.000.000,00 i.v. suddiviso in 5.000.000 azioni v.n. Capitale sociale €.1,00 Socio di maggioranza Comune di Cuneo Quota di partecipazione del Comune di Cuneo: 40,13% pari a 2.006.736 azioni (€.2.006.736,00) Dati economico/patrimoniali 2017: Patrimonio netto €.40.385.691,00 – Utile d’esercizio € 3.216.464,00 Dati economico/patrimoniali 2018: Patrimonio netto €.43.500.812,00 – Utile d’esercizio € 3.009.334,00 Dati economico/patrimoniali 2019: Patrimonio netto €. 45.507.549,00 – Utile d’esercizio € 2.006.737,00 Oneri gravanti sul bilancio comunale anno 2019 : -utenze € 222.246,00 Soci n° 104 associati COMUNE DI CUNEO COMUNE DI ROCCASPARVERA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A." COMUNE DI GAIOLA COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO COMUNE DI PEVERAGNO COMUNE DI BOVES COMUNE DI MONTANERA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI ARGENTERA COMUNE DI BUSCA COMUNE DI VALLORIATE COMUNE DI CERVASCA COMUNE DI PIETRAPORZIO COMUNE DI CEVA COMUNE DI MOIOLA COMUNE DI CARAGLIO COMUNE DI CAPRAUNA COMUNE DI ROCCAVIONE COMUNE DI ALTO COMUNE DI GARESSIO COMUNE DI AISONE -

Medie Radon Provincia Cuneo 2017

Provincia Comune media radon al piano terra (Bq/m 3) Cuneo Acceglio 133 Cuneo Aisone 149 Cuneo Alba 99 Cuneo Albaretto della torre 79 Cuneo Alto 498 Cuneo Argentera 216 Cuneo Arguello 79 Cuneo Bagnasco 112 Cuneo Bagnolo Piemonte 135 Cuneo Baldissero d'Alba 105 Cuneo Barbaresco 89 Cuneo Barge 145 Cuneo Barolo 85 Cuneo Bastia mondovi' 108 Cuneo Battifollo 96 Cuneo Beinette 160 Cuneo Bellino 80 Cuneo Belvedere Langhe 79 Cuneo Bene Vagienna 148 Cuneo Benevello 79 Cuneo Bergolo 81 Cuneo Bernezzo 102 Cuneo Bonvicino 79 Cuneo Borgo San Dalmazzo 133 Cuneo Borgomale 79 Cuneo Bosia 87 Cuneo Bossolasco 79 Cuneo Boves 140 Cuneo Bra 146 Cuneo Briaglia 82 Cuneo Briga Alta 125 Cuneo Brondello 120 Cuneo Brossasco 118 Cuneo Busca 148 Cuneo Camerana 83 Cuneo Camo 80 Cuneo Canale 107 Cuneo Canosio 130 Cuneo Caprauna 602 Cuneo Caraglio 63 Cuneo Caramagna Piemonte 157 Cuneo Carde' 155 Cuneo Carru' 147 Cuneo Cartignano 116 Cuneo Casalgrasso 154 Cuneo Castagnito 92 Cuneo Casteldelfino 90 Cuneo Castellar 143 Cuneo Castelletto Stura 154 Cuneo Castelletto Uzzone 81 Cuneo Castellinaldo 98 Cuneo Castellino Tanaro 85 Cuneo Castelmagno 96 Cuneo Castelnuovo di Ceva 99 Cuneo Castiglione Falletto 94 Cuneo Castiglione Tinella 81 Cuneo Castino 81 Cuneo Cavallerleone 161 Cuneo Cavallermaggiore 160 Cuneo Celle di Macra 73 Cuneo Centallo 159 Cuneo Ceresole d'Alba 151 Cuneo Cerretto Langhe 79 Cuneo Cervasca 142 Cuneo Cervere 151 Cuneo Ceva 105 Cuneo Cherasco 140 Cuneo Chiusa di Pesio 147 Cuneo Ciglie' 98 Cuneo Cissone 79 Cuneo Clavesana 94 Cuneo Corneliano d'Alba 104 Cuneo -

Consorzio Socio Assistenziale Del Cuneese

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE Codice fiscale e Partita iva 02963080045 Sede Cuneo- Via Rocca de Baldi n. 7 Telefono - pec 0171/334001 0171/334125 [email protected] http://www.csac-cn.it/ Nell’ambito dei comuni associati si propone di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, di promuovere le attività che garantiscano la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la prevenzione del disagio sia individuale che famigliare, derivante da Scopo sociale inadeguatezza di reddito, difficoltà e condizioni di non autonomia Costituzione 18/12/2013 Data termine 16/12/2023 Tipologia Consorzio tra enti locali Capitale sociale Non Presente Riferita alla quota capitaria Quota partecipazione del comune di Borgo S. Dalmazzo 10,20 2016 del Comune di Borgo Dati economico/patrimoniali 2014 Risultato finanziario €492.475,99 Dati economico/patrimoniali 2015 Risultato finanziario € 2.788.137,02 Dati economico/patrimoniali 2016 Risultato finanziario €373.521,25 Oneri gravanti sul bilancio comunale (anno 2016) 401.762,50 Soci n. 31 comuni COMUNE DI MOROZZO COMUNE DI BORGO S. DALMAZZO COMUNE DI CENTALLO COMUNE DI CHIUSA PESIO COMUNE DI VERNANTE COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI TARANTASCA COMUNE DI CUNEO COMUNE DI VIGNOLO COMUNE DI ENTRACQUE COMUNE DI MONTANERA COMUNE DI VALDIERI COMUNE DI VALLORIATE COMUNE DI RITTANA COMUNE DI SAMBUCO COMUNE DI ROCCAVIONE COMUNE DI BEINETTE COMUNE DI BOVES COMUNE DI ARGENTERA COMUNE DI DEMONTE COMUNE DI GAIOLA COMUNE DI MOIOLA COMUNE DI MARGHARITA COMUNE DI AISONE COMUNE DI CASTELLETTO STURA COMUNE DI PEVERAGNO COMUNE DI ROBILANTE COMUNE DI VINADIO COMUNE DI PIETRAPORZIO COMUNE DI ROASCHIA COMUNE DI ROCCASPARVERA Adempimenti di cui all’art. -

Il Prefetto Della Provincia Di Cuneo

Il Prefetto della Provincia di Cuneo ALLEGATO A al Decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali prot. n. 19149 del 25 marzo 2019 I Sig. Sindaci dei comuni interessati sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto dandone notizia agli elettori con manifesto da affiggersi il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della convocazione. E’ da eleggere il numero di consiglieri indicato a fianco di ciascun Comune: Comune Abitanti al Censimento Comuni sino a 3000 abitanti 2011 Consiglieri da eleggere ALBARETTO DELLA TORRE 259 10 ARGUELLO 201 10 BAGNASCO 1038 10 BALDISSERO D'ALBA 1086 10 BAROLO 705 10 BATTIFOLLO 234 10 BELLINO 135 10 BELVEDERE LANGHE 370 10 BONVICINO 107 10 BORGOMALE 389 10 BOSIA 181 10 BOSSOLASCO 676 10 BRIAGLIA 324 10 BRIGA ALTA 48 10 BRONDELLO 287 10 CAMERANA 655 10 CANOSIO 82 10 CARDE' 1134 10 CARTIGNANO 178 10 CASTAGNITO 2113 10 CASTELLETTO STURA 1351 10 CASTELLETTO UZZONE 365 10 CASTELLINALDO D'ALBA 897 10 CASTELLINO TANARO 337 10 CASTIGLIONE FALLETTO 708 10 CASTINO 500 10 1 CAVALLERLEONE 652 10 CELLE DI MACRA 93 10 CERESOLE D'ALBA 2115 10 CERRETTO DELLE LANGHE 455 10 CERVERE 2162 10 CIGLIE' 196 10 CISSONE 82 10 CLAVESANA 900 10 CORNELIANO D'ALBA 2037 10 CRAVANZANA 408 10 DEMONTE 2059 10 ENVIE 2057 10 FARIGLIANO 1747 10 FAULE 496 10 FEISOGLIO 344 10 FRABOSA SOTTANA 1494 10 GAIOLA 600 10 GAMBASCA 408 10 GENOLA 2596 10 GORZEGNO 322 10 GOTTASECCA 174 10 GOVONE 2157 10 IGLIANO 84 10 ISASCA 78 10 LA MORRA 2718 10 LAGNASCO 1405 10 LEQUIO BERRIA 494 10 LESEGNO 854 10 LEVICE 246 10 LIMONE PIEMONTE 1490