Transformationsprozesse in Oasensiedlungen Omans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Welcome to Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort a Guide to Etiquette, Climate and Transportation

EXPERIENCE NEW HEIGHTS OF LUXURY WITH AUTHENTIC OMANI HOSPITALITY WELCOME TO ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT A GUIDE TO ETIQUETTE, CLIMATE AND TRANSPORTATION ETIQUETTE As a general courtesy with respect to local customs, it is highly recommended to dress modestly whilst out and about in Oman. We suggest for guests to cover their shoulders and legs (from the knee up), and to avoid form fitting clothing. CLIMATE Al Jabal Al Akhdar is known for its Mediterranean climate. Temperatures drop during winter to below zero degrees Celsius with snow falling at times, and rise in the summer to 28 degrees Celsius. TRANSPORTATION Kindly be informed that you need a 4x4 vehicle to pass by the check point for Al Jabal Al Akhdar, along with your driving license and car registration papers. If you are not driving a 4x4 vehicle, you may park near the check point and request for us to arrange a luxury 4x4 transfer to the resort. Please contact us at tel +968 25218000 for more information. TOP 10 FUN THINGS TO DO IN AL JABAL AL AKHDAR 1. Kids Camping 2. Rock Climbing 3. Wadi of Waterfalls Hike 4. Via Ferrata Mountain Climbing 5. Stargazing 6. Cycling Tours 7. Three Village Adventure Treks 8. Sundown Journey Tour 9. Morning Yoga 10. Archery Lessons DIRECTIONS TO ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT Seeb MUSCAT Muscat International Airport 15 15 Nizwa / Salalah Exit 15 Jabal Akhdar Hotel Samail 15 15 Jabal Akhdar Hotel FROM MUSCAT 172 KM / 2HR 15MIN Use the Northwest expressway out of Muscat heading towards Seeb, and turn off at the Nizwa/Salalah exit and continue following signs towards Izki / Nizwa. -

Urbanoman EXHIBITION Panel 01 140319.Indd

Research Collection Conference Poster Urban Oman Exhibition Panel 2 - Introduction Dynamic of Growth Author(s): Richthofen, Aurel von; Nebel, Sonja; Eaton, Anne Publication Date: 2014 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010821752 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library U Introduction Introduction ProjectDynamic of O Rationale R Growth M B A A N N ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ :ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻓﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ: ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﻘﺪﻣﺔﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻓﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ: ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺩﻳﻨ: ﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ: ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﻘﻂ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻤﺮ ﺣﻀﺮﻱ RAPID ECONOMIC UNBALANCED POPULATION ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 21 ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ D DEVELOPMENT AND DENSITY ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ (ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1960) ﻁﻮﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﺤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﻊ /POPULATION GROWTH The country’s average population density of 9 p ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ (ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ 1960ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ،) ,sq km (2010) doesn’t reflect the real situation ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ Before the discovery of oil and gas in Oman ﺍﻋﺘﻤﺪﺕﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺻﻴﺪ ﺭﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺭﻳﻔﻲ، ﻧﻈﻤﺖﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، as the population is concentrated mainly in the . ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ. -Y (end of 1960s) the country relied on fishery, ag ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.ﻭﻋﺸﺎﺋﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲﻋﻤﺎﻥ ﻗﺮﻯ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﻳﻔﻲ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺖ -coastal strip. -

Driving Instructions

Driving Instructions Muscat – Alila Jabal Akhdar Use the northwest expressway out of Muscat heading towards Seeb, and turn off at the Nizwa/Salalah exit and continue following signs towards Izki / Nizwa 180 km/ 2 hr 30min 1. Take Route 15 towards Nizwa / Salalah and take the Nizwa / Salalah exit 120 km 2. Continue towards Izki and take the exit of Birkat Al Mouz / Al Jabal Al Akhdar 4.5 km 3. Turn left at the T-junction 1.5 km 4. Turn left at the next T-junction 1.3 km 5. At the roundabout, turn right 0.8 km 6. Continue driving until you reach Al Jabal Al Akhdar direction, turn left (there is a 17th century fortress – Bayt Al Ridaydah) 0.3 km 7. Drive along until you reach the Police Check Point 6.2 km *Please be informed that you need a 4x4 car to pass by showing driving license as well as car registration paper 8. After driving up the long and steep winding road you will pass the Jabal Akhdar Hotel and take the right turn. Please look at the small Alila sign on the corner 26.2 km 9. Continue driving towards village Al Roos, turn right at the sign for Al Roos 10.5 km 10. Keep driving and follow the road. You will see Alila gate ahead on the left side 9.2 km Safe travels and see you at the hotel! 2h 30 min Al Ain (UAE) – Alila Jabal Akhdar Driving Instructions 1. Starting from Al Ain highway, take the exit of Jabal Hafit border towards Sultanate of Oman and keep driving towards Dhank City approx. -

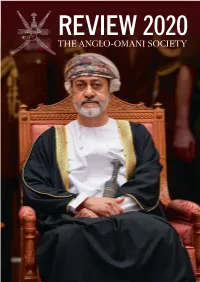

THE ANGLO-OMANI SOCIETY REVIEW 2020 Project Associates’ Business Is to Build, Manage and Protect Our Clients’ Reputations

REVIEW 2020 THE ANGLO-OMANI SOCIETY THE ANGLO-OMANI SOCIETY REVIEW 2020 Project Associates’ business is to build, manage and protect our clients’ reputations. Founded over 20 years ago, we advise corporations, individuals and governments on complex communication issues - issues which are usually at the nexus of the political, business, and media worlds. Our reach, and our experience, is global. We often work on complex issues where traditional models have failed. Whether advising corporates, individuals, or governments, our goal is to achieve maximum targeted impact for our clients. In the midst of a media or political crisis, or when seeking to build a profile to better dominate a new market or subject-area, our role is to devise communication strategies that meet these goals. We leverage our experience in politics, diplomacy and media to provide our clients with insightful counsel, delivering effective results. We are purposefully discerning about the projects we work on, and only pursue those where we can have a real impact. Through our global footprint, with offices in Europe’s major capitals, and in the United States, we are here to help you target the opinions which need to be better informed, and design strategies so as to bring about powerful change. Corporate Practice Private Client Practice Government & Political Project Associates’ Corporate Practice Project Associates’ Private Client Project Associates’ Government helps companies build and enhance Practice provides profile building & Political Practice provides strategic their reputations, in order to ensure and issues and crisis management advisory and public diplomacy their continued licence to operate. for individuals and families. -

Company Profile Design & Engineering Consultancy Services

Company Profile Design & Engineering Consultancy Services Public Edition HEAD OFFICE: P.O.BOX 3271, P.C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN TEL: +968 24 560 407, 24 560 408 FAX: +968 24 560 417 EMAIL: [email protected] WEBSITE: www.muamir.com BRANCHES AT: NIZWA : P.O.BOX 743, P.C 611, TEL: 25 410 456 SOHAR : P.O.BOX 524, P.C 311, TEL: 26 841 843 IBRI : P.O.BOX 529, P.C 511, TEL: 25 690 458 Table of Content 1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. 3 2. ACTIVITIES AND PERFORMANCE ....................................................................................................... 4 3. PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SERVICES ....................................................................... 7 4. PARTNETSHIP WITH TENABLE FIRE ENGINEERING CONSULTANCY ................................................... 9 5. PARTNETSHIP WITH DSA ARCHITECTS INTERNATIONAL ................................................................. 10 6. PARTNETSHIP WITH KETTLE COLLECTIVE LTD.................................................................................. 11 7. LIST OF ON-GOING/ CCOMPLETED PROJECTS ................................................................................. 12 8. GALLERY .......................................................................................................................................... 16 9. LEGAL REGISTRATION WITH MINISTRIES & OTHERS ....................................................................... 35 2 -

A Place for Everyone. Winners - November Congratulations!

Million RO Bank Muscat Al Mazyona Prizes Total Prize A place for everyone. Winners - November Congratulations! ASALAH PRIORITY BANKING PRIZES - RO 25,000 S. AL ZAKWANI J. AL JARADI M. AL QUTAIBI N. AL ZADJLI A. AL HARTHI KHALIFA AL SHUEILI H. AL ARAFATY AHMED AL JABRI K. AL KALBANI M. AL ZADJLI Ruwi SQU Sohar MBD Al Mudheirib Bahla MBD South Al Khoudh Dareez Jibroo AL JAWHAR PRIVILEGE BANKING PRIZES - RO 5,000 IDREES AL KHARUSI MOHAMED AL HARTHY KHALID AL NASIRI HILAL AL BUSAIDI SALIM AL HOQANI SALIM AL KHATRI K. AL RIYAMI LATIFA AL MAQBALI M. AL MAMARI SAID AL TAMIMI Nakhal Sarooj Al Rustaq Firq Firq Industrial Al Hamra Al Khuwair Al Rustaq Al Khuwair Bahla N. SULTAN SULAIMAN AL NADABI IMRAN KHAN HUNAINA AL KINDI SALIM AL RASHDI M. AL HASHAR YAQOOB AL JABRI RAMKUMAR VILAYANNUR T. AL RASHDI J. AL BALUSHI MBD Lizough Maabelah North Athaiba 18th November Izki Muscat Bait Al Reem Al Khuwair 33 Seeb Ruwi FATMA AL MAAMARI ISMAIL AL ZADJALI J. AL MAKAINI MUHAMMAD SIDDIQUE SAIF AL RUBAIEY Athaiba Roundabout MSQ Qurum Ruwi High Street Falaj Al Qabail ZEINAH WOMEN’S ACCOUNT PRIZES - RO 1,500 AISHA AL KHALDI T. AL KHABOORI AHLAM AL MAQBALI LAILA AL ZADJALI DAREEN SALIM BUSHRA AL ABRI FARHAT JABEEN HALIMA NASSER ALYA AL JULANDANI SHARIFA AL AMRI Murtaffat Saham Al Khuwair 33 Sohar Barka Souq Seeb Al Khoudh Al Ghashab Ruwi Fanja Maabelah North LAILA AL RUWAIDHI KARIN NOLLAIN KALTHOOM DILMURAD TAMADHIR AL HARTHI ZEENA AL HATHY Mina Al Fahal SQU Al Khuwair MBD Al Khuwair SHABABI ACCOUNT PRIZES - RO 100 SHAHD AL YAHMAAI SAID AL YAFAI SHAHD AL SHUKAILI -

5Ea12bbbab34e1587620795.Pdf

PREFACE This Distribution System Capability Statement (DSCS) is provided by Muscat Electricity Distribution Company (MEDC) to fulfil its regulatory obligations under Condition number 32 of the MEDC Distribution and Supply Licence as well as the Oman Distribution Planning Code 4.4. MEDC supplies electricity to customers throughout the Muscat Governate as the owner and operator of its electricity distribution system originating from the 33kV busbars of the Oman Electricity Transmission Company (OETC) 132/33kV grid substations down to the final customer’s point of connection; which incorporates 33kV, 11kV and Low Voltage (LV) distribution system voltage levels and associated assets. The aim of this DSCS is to provide an up-to-date distribution system capability for the next three years (2021-2023) along with data to enable customers in identifying parts of the system; which offer opportunities for future connections or upgrading of existing connections to the MEDC system and where constraints currently exist or potentially could exist in future. In addition to the required data made available annually as part of DSCS; MEDC additionally has provided improved detailed system connectivity and additional technical data of assets, impact analysis of Cost Reflective Tariff (CRT) on MEDC customers and an overview of the photovoltaic (PV) system penetration in the MEDC distribution system which is gaining momentum in our licenced area as well. These additions are expected to provide customers and other stakeholders with a transparent understanding of MEDC distribution system and operational overview, sufficient technical parameters to undertake initial system capabilities assessment and the overall distribution system development. Additionally, this year the world including MEDC customers and hence its network have experienced a force-majure event triggered due to the COVID-19 pandemic which has temporarily but significantly impacted electricity demand including future growth in the MEDC licenced area. -

Oman's Foreign Policy : Foundations and Practice

Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 11-7-2005 Oman's foreign policy : foundations and practice Majid Al-Khalili Florida International University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the Other International and Area Studies Commons Recommended Citation Al-Khalili, Majid, "Oman's foreign policy : foundations and practice" (2005). FIU Electronic Theses and Dissertations. 1045. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/1045 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida OMAN'S FOREIGN POLICY: FOUNDATIONS AND PRACTICE A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in INTERNATIONAL RELATIONS by Majid Al-Khalili 2005 To: Interim Dean Mark Szuchman College of Arts and Sciences This dissertation, written by Majid Al-Khalili, and entitled Oman's Foreign Policy: Foundations and Practice, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. Dr. Nicholas Onuf Dr. Charles MacDonald Dr. Richard Olson Dr. 1Mohiaddin Mesbahi, Major Professor Date of Defense: November 7, 2005 The dissertation of Majid Al-Khalili is approved. Interim Dean Mark Szuchman C lege of Arts and Scenps Dean ouglas Wartzok University Graduate School Florida International University, 2005 ii @ Copyright 2005 by Majid Al-Khalili All rights reserved. -

![Distribution Capability Statement [2018 – 2020]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2426/distribution-capability-statement-2018-2020-2022426.webp)

Distribution Capability Statement [2018 – 2020]

MUSCAT ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY S.A.O.C Distribution Capability Statement [2018 – 2020] MUSCAT ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY S.A.O.C Preface This Distribution Capability Statement is provided by the Muscat Electricity Distribution Company (hereafter MEDC) according to Distribution and Supply Licence Condition number 32 and in accordance to the Distribution Planning code 4.4. This Statement describes the Distribution System capability over the next three years 2018 -2020. The Statement provides up-to-date Distribution System data to provide customers with the information needed to identify those parts of the system which offer the most suitable opportunities for future connections to the MEDC system and where constraints currently exist, or will exist. This year we have taken the decision to further provide detailed system data in spreadsheet format. The spreadsheet supplements this capability statement and is available to customers and other relevant stakeholders. We hope this provides our customers and other stakeholders with a transparent and usable platform to assess possible points of connection within the MEDC licenced area and to assess the opportunities it provides. The board of MEDC has determined this three-year plan to clarify and highlight MEDC’s key priorities over the coming years. The plan will form the basis for the company’s further investments and serve to confirm MEDC’s contributions to the Omani electricity sector. Eng. Abdullah Bin Said Al Badri MEDC CEO MUSCAT ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY S.A.O.C CONTENTS 4.8. CONTINUOUS IMPROVEMENT AREAS 18 LIST OF TABLES 2 Bulk Load Details and Modelling 18 33/11.5kV Transformers Tap Changer LIST OF FIGURES 2 Modelling 18 11kV System Modelling 19 1. -

GEOHERITAGE Tourguide Contents: 05 Ministry of Tourism’S Message

GEOHERITAGE TourGuide Contents: 05 Ministry of Tourism’s message. 06 Valleys and Springs. 20 Mountains and Caves. 28 Lakes, Bays and Islands. 35 Sands and Deserts. 39 Geoheritage Map Ministry of Tourism’s message The Sultanate of Oman displays an outstanding array of Geoheritage phenomena, many of which are world class. These features play an important role in promoting sustainable appreciation of geology and landforms as well as providing a dramatic environment for other tourism experiences. The close links between Oman’s geoheritage, nature and cultural legacy are reflected in the Brand Oman logo which incorporates symbols of a dhow (top right), turtle (bottom), frankincense smoke (top left) and mountains and wadis’ (centre). We hope you enjoy your travels to witness these Geoheritage marvels in our beautiful and hospitable country. 5 6 7 08 Wadi Al Abyad Moho Snake Canyon Interior Wnding between the settlements of Subaykah Snake Canyon lies between the villages just north of the Nakhal-Ar Rustaq Road and Al of Zammah and Bilad Sait, below which is Abyad about 30 kilometers south of Al Batinah the entrance where guided groups enter Governorate highway, is the attractive valley to explore this narrow and contorted wadi. of Wadi Al Abyad. The mountains the wadi Though not much more than three kilometers has cut through are igneous rocks from the long, this is one of Oman’s most well-known Ophiolite sequence that Oman is famed for. valleys, though for most people it is a place Here at Wadi Al Abyad there is another special to imagine rather than climb, jump and Geoheritage feature, the ‘Moho’ (Mohorovicic scramble through. -

Final Report Main Report-2 Pre-Feasibility Study

MINISTRY OF TRANSPORT & JAPAN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS COOPERATION AGENCY SULTANATE OF OMAN FINALFINAL REPORTREPORT MAINMAIN RREPORT-2EPORT-2 PRE-FEASIBILITYPRE-FEASIBILITY STUDYSTUDY MARCHMARCH 20052005 PREFACE In response to a request from the Sultanate State of Oman, the Government of Japan decided to conduct the Study on Road Network Development and entrusted the project to Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA selected and dispatched a study team headed by Dr. Hani Abdel-Halim at Katahira & Engineers International from January 2004 to February 2005. The team held discussions with the engineers at Directorate General of Roads, Ministry of Transport and Communications, as well as other officials concerned, and conducted field surveys, data analysis, Master Plan formulation and Feasibility Study. Upon returning to Japan, the team prepared this final report to summarize the result of the study. I hope that this report will contribute to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Sultanate State of Oman for their close cooperation extended to the study. March 2005 Kazuhisa MATSUOKA, Vice President Japan International Cooperation Agency Mr. Kazuhisa MATSUOKA Vice President Japan International Cooperation Agency March 2005 Letter of Transmittal Dear Sir, We are pleased to submit herewith the Final Report of “The Study on Road Network Development in the Sultanate of Oman”. The report includes the advices and suggestions of the authorities concerned of the Government of Japan and your agency as well as the comments made by the Ministry of Transport & Communications and other authorities concerned in the Sultanate of Oman. -

Sultanate of Oman Ministry of Higher Education Higher Education Admission Center

Sultanate of Oman Ministry of Higher Education Higher Education Admission Center Student Guidebook For International Qualifications Holders Applications to Higher Education for the Academic Year 2019/2020 Undergraduate Programs Sultanate of Oman Ministry of Higher Education Higher Education Admission Center Postal address: PO Box 1079, PC 111, Seeb, Sultanate of Oman. Phone: 24340900 Fax: 24340702/24340717 Website address: www.heac.gov.om [email protected] : @HEAC_INFO : HEAC.OMAN : OmanHEAC : Working hours: 7:30am to 2:30pm – Sunday to Thursday. 1 Recognition and Appreciation HEAC extends thanks and appreciation to the following institutions/ directorates/ departments for their cooperation with the Admission Department in preparing the Student Guidebook: - Directorate General of Scholarships – (MoHE) - Directorate General of Colleges of Applied Sciences – (MoHE) - Information Department – (MoHE) - Directorate General of Education and Training – MoH - Directorate General of Technical Education – Ministry of Manpower - Directorate General of Vocational Education and Training - Ministry of Manpower - Sultan Qaboos University (SQU) - Military Technological College (MTC) - College of Shariaa Sciences (CSS) - Petroleum Development Oman (PDO) - Oman Academic Accreditation Authority (OAAA) - Arab Open University - The National University of Science and Technology - The International College of Engineering and Management (ICEM) - The Global College of Engineering and Technology - The Scientific College of Design - University of Buraimi