Paul Gauguin : Un Esotismo Controverso

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Paul GAUGUIN IA ORANA MARIA

Paul GAUGUIN IA ORANA MARIA Gauguin traite un thème religieux à la mode tahitienne dans cette scène qui rappelle les estampes japonaises... · En février l 891, avant le départ de Gauguin Paul GAUGUIN 1848-1903 pour Tahiti, une vente de ses œuvres est orga • Ja Orana Maria nisée à l'hôtel Drouot. Les trente tableaux ven • Huile sur toile 113,5 cm x 87,5 cm dus rapportent trois mille six cents francs. • Signé «P. Gauguin 91 » Parmi les acquéreurs figurent Degas, Mon • Peint en 1891 freid, de Bellio, Manzi ~t les Natanson. • Localisation : New York, Metropolitan A la même éP<?que, L'Echo de Paris salue en Museum of Art Gauguin « un des artistes les plus personnels ·et les plus troublants notre ». , de époq~e ~n~ verte de fruits symbolise l'opulence de la na semaine plus tard, dans Le Moderniste, 1ecn ture. Au second plan, deux jeunes ~illes_ v_êtues _ vain et critique Albert Aurier met en évidence d'un paréo semblent prier, les marns 1orntes. le rôle joué par le peintre dans la création du La végétation à l'arrière-plan est restituée dans symbolisme. , un style décoratif qui rappelle l'art j a~nais : Trois mois après un banquet donne en son des arbres fleuris alternent avec un palmier se honneur au café Voltaire, Gauguin embarque détachant.sur les contours d'une montagne. pour Tahiti. Dès son arrivée, il attire l'attention Gauguin utilise des couleurs vives, qui âon avec ses cheveux sur les épaules et son cha nent un éclat indéniable à cette œuvre. Plus peau de cow-boy. -

Half the Right People: Network Density and Creativity

Half the Right People: Network Density and Creativity By Katherine Giuffre Abstract Social scientists investigating the attributes associated with creativity have for the most part confined their research to the study only of creative people. This re- search attempts to compare creativity with non-creativity by comparing creative with non-creative periods in the lives of three famously isolated creators (Emily Dickinson, Paul Gauguin, and Charlotte Brontë) to argue that the social networks of the individuals are different during creative periods than during non-creative periods. By using the correspondence of each of the artists to construct social networks, it is possible to analyze the artist’s relationships with regard to density and betweenness and to compare those across creative and non-creative time pe- riods. The average network density of the first order zone network around each of the artists was 0.475 during periods of creativity. There was no correlation with a particular betweenness score. Keywords: Creativity, social networks, density, Emily Dickinson, Paul Gauguin, Charlotte Bronte Giuffre, Katherine: “Half the Right People: Network Density and Creativity”, Culture Unbound, Volume 2, 2010: 819–846. Hosted by Linköping University Electronic Press: http://www.cultureunbound.ep.liu.se Introduction In the social sciences, there have been three main conceptions of creativity – as an attribute, as an action, and as an outcome. In the first conception, creativity is a component of individual psyches, much like IQ, which may be affected by social factors, a product of some combination of nature and nurture, but which is never- theless an attribute of the individual and which varies from person to person. -

Paul Gauguin: the Art of Invention July 21—September 15, 2019 Main Exhibition Galleries, East Building

Large Print Labels Paul Gauguin: The Art of Invention July 21—September 15, 2019 Main Exhibition Galleries, East Building Text Panels Paul Gauguin: The Art of Invention Throughout his career Paul Gauguin (1848–1903) was a radically experimental artist. He produced inventive work in a wide range of media including the paintings, sculpture, drawings, prints, and ceramics seen in this exhibition. Gauguin was self-taught and first adopted the then avant-garde Impressionist technique in the 1870s. Thereafter, he pioneered a painting method of flat patterns and strong outlines in the mid-1880s that anticipated 20th-century abstract art. His wood sculptures and hand-molded ceramics also challenged accepted conventions. No other artist of the time pushed artistic boundaries toward abstraction in such a range of materials as Gauguin. Gauguin’s art was deeply influenced by his extensive travels around the world and his experience with a broad range of cultures. Born to a French father and French- Peruvian mother, Gauguin lived in Lima, Peru, as a child. As a young man he spent several years in the French merchant navy, voyaging from Brazil to India to the Arctic Circle. Subsequently, he traveled around France from Paris to Arles to the coast of Brittany. He also briefly lived in Copenhagen, Denmark. Perhaps the most profound impact on Gauguin’s art resulted from his travels to France’s colonies. He spent several months in Martinique in the Caribbean and lived the later years of his life in Tahiti and the Marquesas Islands. In Polynesia, Gauguin formed intimate relationships with several young women while remaining married to, yet estranged from, his Danish wife, Mette. -

Paul Gauguin: Monotypes

Paul Gauguin: Monotypes Paul Gauguin: Monotypes BY RICHARD S. FIELD published on the occasion of the exhibition at the Philadelphia Museum of Art March 23 to May 13, 1973 PHILADELPHIA MUSEUM OF ART Cover: Two Marquesans, c. 1902, traced monotype (no. 87) Philadelphia Museum of Art Purchased, Alice Newton Osborn Fund Frontispiece: Parau no Varna, 1894, watercolor monotype (no. 9) Collection Mr. Harold Diamond, New York Copyright 1973 by the Philadelphia Museum of Art Library of Congress Catalog Card Number: 73-77306 Printed in the United States of America by Lebanon Valley Offset Company Designed by Joseph Bourke Del Valle Photographic Credits Roger Chuzeville, Paris, 85, 99, 104; Cliche des Musees Nationaux, Paris, 3, 20, 65-69, 81, 89, 95, 97, 100, 101, 105, 124-128; Druet, 132; Jean Dubout, 57-59; Joseph Klima, Jr., Detroit, 26; Courtesy M. Knoedler & Co., Inc., 18; Koch, Frankfurt-am-Main, 71, 96; Joseph Marchetti, North Hills, Pa., Plate 7; Sydney W. Newbery, London, 62; Routhier, Paris, 13; B. Saltel, Toulouse, 135; Charles Seely, Dedham, 16; Soichi Sunami, New York, 137; Ron Vickers Ltd., Toronto, 39; Courtesy Wildenstein & Co., Inc., 92; A. J. Wyatt, Staff Photographer, Philadelphia Museum of Art, Frontispiece, 9, 11, 60, 87, 106-123. Contents Lenders to the Exhibition 6 Preface 7 Acknowledgments 8 Chronology 10 Introduction 12 The Monotype 13 The Watercolor Transfer Monotypes of 1894 15 The Traced Monotypes of 1899-1903 19 DOCUMENTATION 19 TECHNIQUES 21 GROUPING THE TRACED MONOTYPES 22 A. "Documents Tahiti: 1891-1892-1893" and Other Small Monotypes 24 B. Caricatures 27 C. The Ten Major Monotypes Sent to Vollard 28 D. -

Open One.Pdf

The Pennsylvania State University The Graduate School College of Arts and Architecture PAUL GAUGUIN AND SPIRITUALITY A Thesis in Art History by Stephanie Swindle © 2010 Stephanie Swindle Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts May 2010 ii The thesis of Stephanie Swindle was reviewed and approved by the following: Nancy Locke Associate Professor of Art History Thesis Adviser Madhuri Desai Assistant Professor of Art History and Asian Studies Craig Zabel Associate Professor of Art History Head of the Department of Art History iii ABSTRACT My thesis on Paul Gauguin offers a more comprehensive study of his paintings’ relationships to Christianity, Buddhism, Sufism, and Tahitian religion. Paul Gauguin’s career is typically broken into two distinct periods, his early years in France and his later years in Tahiti and the Marquesas. Moreover, this binary approach to understanding Gauguin’s art involves a chronological reading. I have taken a thematic approach featuring Gauguin’s interests in religion and spirituality. Gauguin explores his preoccupation with archetypes and self-identity through religious and literary symbolism. A product of the nineteenth-century, Gauguin desires to escape European civilization and goes Tahiti in search of artistic inspiration. The artist never manages to break ties with the past and spends the rest of his career attempting to reconcile his works with his own position inside and outside of religions and cultures. Gauguin’s spiritual interest reveals itself in his self-portraits as Christ, Satan, Jean Valjean, a Magyar, and one of the Fayum dead as well as in his most philosophical artistic statement, Where Do We Come from? Who Are We? Where Are We Going? In an effort to understand the complexities of Gauguin’s work, it is necessary to consider his œuvre as well as his liminal position in regard to geography, culture, and religion. -

OTSUKA MUSEUM of ART Exhibition List of Works

OTSUKA MUSEUM OF ART exhibition list of works No. Painter Title Place Country 0001 Michelangelo Buonarroti Dividing the Light from the Darkness Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of the Sun and the Moon Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Parting the Waters Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of Adam Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of Eve Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Original Sin and Banishment from Eden Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Sacrifice of Noah Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Deluge Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Naoh's Drunkenness Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Last Judgement Cappella Sistina Vatican 0002 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Trinity Museo del Prado Spain 0003 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) St.Andrew and St.Francis Museo del Prado Spain 0004 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Martydom of St.Maurice Museo El Escorial Spain 0005 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Burial of Count Orgas Santo Tomé Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Annunciation Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Baptism of Christ Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Crucifixion Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Resurrection Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Pentecost Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos -

Evadarstellung Im Werk Gauguins

Evadarstellung im Werk Gauguins Eine Auseinandersetzung mit Sünden und Tod Inauguraldissertation zur Erlangung des Akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) im Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main Vorlegt von Sophia Yu Min Kao aus Taipei 2014 1. Gutachter: Professor Thomas Kirchner 2. Gutachter: Professor Lothar Ledderose Tag der mündlichen Prüfung: 18. November 2014 Inhaltverzeichnis I. Einleitung 1 I.1. Gauguin und seine Kunst 1 I.2. Ziel und Methodik der Untersuchung 3 I.3. Vorblick auf die Untersuchung 4 II. Die Dualität in Gauguins Charakter 11 II.1. Die Selbstdarstellungen als Christus 14 II.1.1. Der Selbstporträtkrug: Martyrium und die innere Vision 14 II.1.2. Der grüne Christus 17 II.1.3. Der gelbe Christus 23 II.1.4. Christus am Ölberg 29 II.2. Die Selbstdarstellung als Wilder 32 II.2.1. Der leidende, stoische Wilde 33 II.2.2. Der Wilde als perverser Verführer 37 II.3. Der Apostel Paulus als Synthese vom Christus und Wilden 41 II.3.1. Abstieg in die Hölle 47 III. Gauguins Frauenbilder vor der Reise auf Tahiti 52 III.1. Zwei sich gegenüberstehende Frauentypen 52 III.2. Das Motiv des Frauenanliegens in der Bretagne 60 III.3. Die bretonischen Evas 63 III.4. Das Gasthaus von Marie Henry 68 III.4.1 Die Pariser Weltausstellung 70 III.4.2. Der Speisesaal im Gasthaus von Marie Henry 72 III.4.2.1 Westwand 74 III.4.2.2. Ostwand 81 III.4.2.3. Südwand 86 IV. Die ewige Mutterschaft und der Maria-Komplex 99 IV.1. -

Gauguin: Maker of Myth February 27, 2011 - June 5, 2011

Updated Tuesday, February 1, 2011 | 4:21:40 PM Last updated Tuesday, February 1, 2011 Updated Tuesday, February 1, 2011 | 4:21:40 PM National Gallery of Art, Press Office 202.842.6353 fax: 202.789.3044 National Gallery of Art, Press Office 202.842.6353 fax: 202.789.3044 Gauguin: Maker of Myth February 27, 2011 - June 5, 2011 Important: The images displayed on this page are for reference only and are not to be reproduced in any media. To obtain images and permissions for print or digital reproduction please provide your name, press affiliation and all other information as required(*) utilizing the order form at the end of this page. Digital images will be sent via e-mail. Please include a brief description of the kind of press coverage planned and your phone number so that we may contact you. Usage: Images are provided exclusively to the press, and only for purposes of publicity for the duration of the exhibition at the National Gallery of Art. All published images must be accompanied by the credit line provided and with copyright information, as noted. File Name: 3011-064.jpg Title Title Section Raw File Name: 3011-064.jpg Paul Gauguin Paul Gauguin Breton Eve, 1889 Display Order Breton Eve, 1889 pastel and watercolor on paper pastel and watercolor on paper framed: 62.55 x 55.88 x 5.08 cm (24 5/8 x 22 x 2 in.) Title Assembly Breton Eve framed: 62.55 x 55.88 x 5.08 cm (24 5/8 x 22 x 2 in.) unframed: 33.7 x 31.1 cm (13 1/4 x 12 1/4 in.) Title Prefix unframed: 33.7 x 31.1 cm (13 1/4 x 12 1/4 in.) Collection of the McNay Art Museum, San Antonio, -

Loan Exhibition of Impressionist and Post-Impressionist Paintings

LOAN EXHIBITION OF IMPRESSIONIST AND POST- IMPRESSIONIST PAINTINGS MCMXXI LOAN EXHIBITION OF IMPRESSIONIST AND POST-IMPRESSIONIST PAINTINGS THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART LOAN EXHIBITION OF IMPRESSIONIST AND POST-IMPRESSIONIST PAINTINGS NEW YORK MAY 3 to SEPTEMBER I 5 MCMXXI 1 Copyright by The Metropolitan Museum of Art May, 1 92 LENDERS TO THE EXHIBITION Anonymous* Walter C. Arensberg Mrs. Harry Payne Bingham Mrs. Gano Dunn Hamilton Easter Field Adolph Lewisohn Mrs. Eugene Meyer, Jr. William Church Osborn John Quinn Mrs. Charles H. Senff Josef Stransky Mrs. George Vanderbilt Mrs. J. Van Gogh-Bonger Harris Whittemore * Seven persons have lent anonymously. INTRODUCTION THE farther away we get from the nineteenth cen- tury the plainer it appears, in France at least, as one of the great periods in our artistic history. Artists as near us as Courbet, Manet, Puvis de Chavannes, Renoir, and Degas, though the subjects of violent con- troversies during their lives, are already generally rec- ognized as the latest of the old masters. Cezanne is still a subject of dispute, but the arguments are not so bitter as they were ten years ago—he also is taking his place in the pantheon. The question as to Gauguin and Van Gogh, whose fame arose at about the same time as that of Cezanne, is also nearing solution. The battle about the later painters, Matisse, Derain, and Picasso, still in the prime of life and work, wages furiously, with the decision still in doubt. Few, how- ever, would deny that they are the most aggressive forces in the art of to-day — the fact is proved by the ex- cessive admiration and the excessive detestation that their work excites. -

The Bronx Journal-May-June 2002

The Bronx Journal/May/june 2002 A 12 E N T E RTA I N M E N T Revisiting Paul Gauguin hat better time for a Paul the Ordrupgaard Collection, Copenhagen”) Gauguin exhibit than the that runs contemporaneously at the Met. beginning of summer, when A great deal - too much, probably - has the mind turns to thoughts of escape and been made of Gauguin’s association with paradise? Van Gogh and their brief and tragic sojourn Half of the great French painter’s popular in Arles, a story that focuses on Van Gogh. appeal is in the legend: the stockbroker and But Gauguin was the stronger, the more family man who gave up the conventional confident artist. His art was as passionate as life to be an artist in Paris, then gave up civ- Van Gogh's but more learned in its combi- ilization entirely to be a primitive in the nation of rare and exotic elements and more South Seas. broadly decorative. He came up with a But he was one of the big three - along highly original synthesis of Eastern, with Cezanne and Van Gogh - who rein- European, and primitive art that artists are vented art in the late 19th century. Out of still responding to today. Cezanne came cubism; out of Van Gogh, Art was far more than a career or vocation expressionism; and out of Gauguin, sym- for Gauguin. It was a way of life. He was a bolism. And today, like his contemporaries, restless adventurer who absorbed the cul- he still looms a giant. -

Freud and the Unconscious of Paul Gauguin

Providence College DigitalCommons@Providence Art & Art History Student Scholarship Art & Art History Fall 2010 “Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?”: Freud and the Unconscious of Paul Gauguin Lauren Cavalli Providence College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/art_students Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons, Art and Design Commons, Modern Art and Architecture Commons, Other History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the Theory and Criticism Commons Cavalli, Lauren, "“Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?”: Freud and the Unconscious of Paul Gauguin" (2010). Art & Art History Student Scholarship. 6. https://digitalcommons.providence.edu/art_students/6 It is permitted to copy, distribute, display, and perform this work under the following conditions: (1) the original author(s) must be given proper attribution; (2) this work may not be used for commercial purposes; (3) users must make these conditions clearly known for any reuse* or distribution of this work. *Reuse of included images is not permitted. “Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?” Freud and the Unconscious of Paul Gauguin Lauren Cavalli Principles of Research Senior Thesis Dr. Johnson 22 November 2010 2 During his second trip to Tahiti in 1897, Paul Gauguin, a French Post- Impressionist artist, attempted to take his own life. Immediately before this attempted suicide, Gauguin painted a kind of suicide note and addressed it to the world. He appropriately titled it: Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? (fig. -

Paul Gauguin

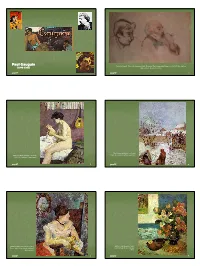

28/03/2007 Paul Gauguin Portrait of Camille Pisarro by Gauguin (right)- Portrait of Paul Gauguin by Pissarro (left), 1879-83, chalk on (1848(1848--1903)1903) paper, Musée du Louvre, Paris. jamp'07 1 jamp'07 2 The Garden in Winter, rue Carcel, Study of a Nude (Suzanne Sewing), 1883, oil on canvas, private collection. 1880, Ny Glyptotek, Copenhagen. jamp'07 3 jamp'07 4 Madame Mette Gauguin in Evening Still Life with Mandolin, 1885, Dress, 1884, oil on canvas, National oil on canvas, Musée d'Orsay, Gallery, Oslo. Paris. jamp'07 5 jamp'07 6 1 28/03/2007 Still Life with Profile of Laval, 1886, oil on canvas, The Josefowitz Collection. jamp'07 7 jamp'07 Four Breton Women, 1886, oil on canvas, Neue Pinakothek, Munich. 8 The Alyscamps at Arles, 1888, oil on canvas, Musée d'Orsay, Paris. The Visitation After the Sermon (Jacob Wrestling the Angel), 1888, The National Galleries of Scotland, Edinburgh. jamp'07 9 jamp'07 10 Portrait of Madeline Bernard (The Still Life with sister of the artist Émile Bernard), Fan, 1889, oil 1888, oil on canvas, Musée de on canvas, Peinture et de Sculpture, Grenoble. Musée d'Orsay, Paris. jamp'07 11 jamp'07 12 2 28/03/2007 The Artist's Mother (?), 1889, The Beautiful Angèle, 1889, oil on oil on canvas, Staatsgalerie, canvas, Musée d'Orsay, Paris Stuttgart. jamp'07 13 jamp'07 14 The Yellow Christ, 1889, oil on canvas, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY. Schuffnecker's Studio (The Schuffnecker Family), 1889, oil on canvas, Musée d'Orsay, Paris.