Le Foncier À Mayotte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Lettre Aux Amis

LA LETTRE AUX AMIS SNL en Essonne Groupes de Massy et Verrières – Chilly-Mazarin – Saulx-les-Chartreux N°14 (44) – mai 2018 Editorial Notre association SNL Essonne est constituée de salariés et de béné- voles. Les bénévoles sont regroupés au sein de Groupes Locaux de Solidarité. Le Groupe Local de Solidarité est la cellule de base de l’association. Ses missions sont multiples et bien définies. La plus connue est l’accompagnement amical de proximité des per- sonnes logées, associé à celui des travailleurs sociaux. C'est l’origina- lité et la force de SNL, qui n’est pas qu’un bailleur parmi d’autres, de permettre aux personnes de retrouver une autonomie et d’accéder à un logement de droit commun. Des personnes dont le parcours n'a Pour fêter ses 30 ans, pas permis l'accès à ce type de logement occupent à SNL un loge- SNL Essonne vous ment durable (voir le témoignage de Catherine W.) invite à un pique-nique Le GLS a mission de communiquer sur le mal-logement, les besoins solidaire dimanche 17 et l’action de SNL, auprès des responsables des collectivités territo- juin à midi au parc du riales et en direction des citoyens de nos communes. C’est ce que château, Place des nous faisons en rencontrant régulièrement les élus et en organisant martyrs, Morsang-sur- des manifestations publiques. Orge. Le GLS se doit également de rechercher de nouveaux logements (constructions neuves ou à réhabiliter, mises à disposition…) pour Venez avec vos talents, répondre aux demandes d'hébergement toujours plus nombreuses et instruments, jeux, votre non satisfaites. -

Site De Paris-Saclay Route De Villejust 91620 Nozay Standard : +33 (0)1 6040 6040

Site de Paris-Saclay Route de Villejust 91620 Nozay Standard : +33 (0)1 6040 6040 COORDONNEES GPS Longitude : 02’ 14’’ 1100 Est Latitude : 48’ 40’’ 0400 Nord AUTOUR DE NOZAY PLAN DU SITE DE PARIS-SACLAY Comment se rendre chez NOKIA à Nozay (Paris-Saclay) PAR LA ROUTE En provenance de Paris, Porte de St Cloud /Pont de Sèvres (30mns) : • Prendre la N118 direction « Chartres-Bordeaux-Meudon », • Sortir à la sortie n°13 « Orsay Mondétour », • Au carrefour, prendre la dernière sortie à gauche, Direction « A10 Paris/Villejust », • Suivre « A10 Paris/Villejust », suivre « Villejust » puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez à droite pour accéder au parking visiteur En provenance de Paris, Porte d’Orléans (30mns) : • Prendre l’A10 direction « Bordeaux-Nantes », • Sortir à la sortie n°9 « Villejust », • Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez à droite pour accéder au parking visiteur. Depuis l’aéroport d’Orly (30mns) : • Prendre la N7 direction « Paris » sur 1,5km puis sur votre gauche vers « Lyon Orléans », • Prendre la N186 direction « A6-Versailles », suivre l’A10 direction « Bordeaux-Nantes », • Sortir à la sortie n°9 « Villejust », • Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. Après le rond point, serrez à droite pour accéder au parking visiteur. Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (1h30) : • Prendre l’A1 direction « Paris », puis l’A3 direction « Paris Porte de Bagnolet », • Emprunter le boulevard Périphérique intérieur, au niveau de la « Porte d’Orléans », prendre l’A10 direction « Bordeaux-Nantes-Lyon », • Sortir à la sortie n°9 « Villejust », • Suivre « Villejust », puis « Alcatel-Lucent », via nouvelle route de l’Hurepoix. -

Enquête Publique

E19000075/78 Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette Stéphane du CREST de VILLENEUVE Commissaire enquêteur 3 avenue Jean Jaurès 91940 Gometz le Châtel [email protected] 06 80 01 29 71 Gometz le Châtel le 25 novembre 2019 Enquête publique Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villebon -sur-Yvette (Essonne) Rapport d’enquête Avis et Conclusions du Commissaire Enquêteur Sommaire du rapport 1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE 1. GENERALITES 1.1 Les règles de l’enquête publique 1.1.1 Objet de l’enquête publique 1.1.2 Le commissaire enquêteur / la commission d’enquête 1.1.2 La procédure 1.2 Le cadre juridique de la présente enquête unique 1.3 Contexte territorial 1.3.1 Présentation de la commune 1.3.2 Contexte intercommunal 2. CADRE JURIDIQUE ET PROCEDURE 2.1. Fondement et choix de la procédure 2.2 Les quatre grands objectifs de la révision allégée du PLU 3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 3.1 Présentation du site 3.2 Un projet au service de quatre objectifs 1 E19000075/78 Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 3 2 1. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU telle qu’identifiée au PLU approuvé en 2013 : 3.2.2 La modification et la précision des règles de constructibilité pour les bâtiments à destination d’activités commerciales 3.2.3. La modification et la précision des règles de constructibilité liées aux parcelles de l’ancien équipement public du Grand Dôme 3.2.4. La modification d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, relative à la proximité d’axes routiers de grande circulation : 3.3 Les modifications du PLU 3.3.1 Les OAP 3.3.2 L’étude au titre du L111-8 du code de l’urbanisme 3.3.3. -

Groupements Ordonnes De Communes Des Yvelines (78)

Annexe page III GROUPEMENTS ORDONNES DE COMMUNES DES YVELINES (78) VERSAILLES et sa région SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et sa région MANTES et sa région 078954 078955 078956 1 : VERSAILLES (SL, Mp, RER-C) 1 : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (RER-A) 1 : MANTES-LA-JOLIE (SL) 2 : LE CHESNAY (SL, RER-C) (4 km) 2 : LE PECQ (RER-A) (5 km) 2 : MANTES-LA-VILLE (SL) 3 : VIROFLAY (SL, Mp, RER-C) (4 km) 3 : MAISONS-LAFFITTE (SL, RER-A) (5 km) 3 : LIMAY (SL) (2 km) 4 : BUC (Mp, RER-C) (4 km) 4 : MONTESSON (SL, RER-A) (5 km) 4 : MAGNANVILLE (SL) (2 km) 5 : SAINT-CYR L’ECOLE (Mp, RER-C) (4 km) 5 : POISSY (SL, RER-A) (5 km) 5 : PORCHEVILLE (SL) (5 km) 6 : VELIZY-VILLACOUBLY (Mp, SL, RER-C) (5km) 6 : SARTROUVILLE (SL , RER-A) (5 km) 6 : ISSOU (SL) (5 km) 7 : GUYANCOURT (Mp, RER-C) (5 km) 7 : HOUILLES (SL, RER-A) (5 km) 7 : GARGENVILLE ( SL) (7 km) 8 : FONTENAY - LE - FLEURY (Mp) (6 km) 8 : CARRIERES-SOUS-POISSY (SL, RER-A) (5 km) 8 : ROSNY-SUR-SEINE (SL) (8 km) 9 : NOISY LE ROI (SL) (7 km) 9 : ACHERES (RER-A) (5km) 9 : EPONE (SL) (9 km) 10 : BOIS-D’ARCY (Mp, RER-C) (7km) 10 : ANDRESY (SL) (6 km) 10 : AUBERGENVILLE (SL) (11 km) 11 : MONTIGNY - LE - BRETONNEUX (Mp, RER-C) 11 : LE VESINET (RER-A, N) (6 km) 11 : BONNIERES-SUR-SEINE (SL) (11 (8 km) 12 : CHANTELOUP (SL) (7 km) km) 12 : VOISINS- LE- - BRETONNEUX (Mp, RER-C) (8 13 : CHATOU ( RER-A) (7 km) 12 : BREVAL (SL) (13 km) km) 14 : CROISSY-SUR SEINE (RER-A) (7 km) 13 : MAULE (Mp, SL) (14 km) 13 : MAGNY –LES-HAMEAUX (Mp, RER-C) (8 km) 15 : CARRIERE-SUR –SEINE (SL, RER-A) (7 km) 14 : LES MUREAUX (SL) (15 km) 14 : VILLEPREUX -

Plan Local D'urbanisme

Plan Local d’Urbanisme Hôtel de Ville – Place Gérard-Nevers – 91140 Villebon-sur-Yvette / Tel. 01.69.93.49.00 1. Rapport de présentation Révision du PLU approuvée en Conseil municipal le 30 juin 2016 SIAM / 6 boulevard du Général Leclerc / 91470 LIMOURS EN HUREPOIX / Tél. : 01.60.12.69.00 / Fax : 01.60.80.12.50 Plan Local d’Urbanisme 1- Rapport de présentation Sommaire AVANT PROPOS Le PLU – Aspects généraux 6 Le rapport de présentation 1ère partie Diagnostic et fonctionnement territorial Chapitre 1 Elément de cadrage I.1- Situation générale 11 I.2- Le contexte intercommunal 13 I.3- Le territoire communal 15 Chapitre 2 Données démographiques II.1- La population communale et ses évolutions 16 II.2- Les caractéristiques des ménages et des habitants 20 Chapitre 3 Données générales sur l’habitat III.1- Evolution du parc de logements 24 III.2- Caractéristiques des résidences principales 27 III.3- Les projets envisagés pour répondre aux besoins de la population 32 III.4- Les besoins et perspectives d’évolution 33 III.5- Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 38 Chapitre 4 Equipements et services à la population IV.1- Le niveau d’équipements général 42 IV.2- Les équipements de la commune 44 Chapitre 5 Données socio-économiques V.1- La population active 51 V.2- les emplois et activités dans le secteur 55 V.3- Le tissu économique 56 Chapitre 6 Circulations et déplacements VI.1- Les moyens de transports et de déplacements 64 VI.2- Les grands flux 68 VI.3- Les circulations dans la commune 71 VI.4- Les orientations supra-communales -

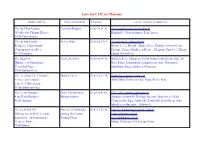

Liste Des CLIC De L'essonne

Liste des CLIC de l'Essonne Intitulé Adresse Nom coordinateur Téléphone e-mail - communes rattachées Clic du CS ur Essonne Catherine Riquier 01 60 78 01 01 [email protected] 114 allée des Champs Elysées Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses 91180 Courcouronne Clic du Sud Essonne Helene Roller 01 60 80 15 67 [email protected] Résidence Clairefontaine Boissy le sec, Bouville, Boutevilliers, Étampes, Gironville sur 19 promenade des Près Essonne, Croix, Marolles en Beauce, Mespuits, Puiselet le Marais, 91150 Etampes Pussay, Roinvilliers Clic Orgyvette Carole Bertrand 01 69 80 46 46 Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay sur Orge, du Hôpital « les Magnolias » Bois, Linas, Longjumeau, Longpont sur Orge, Marcoussis, 77 rue du Perray Montlhéry, Nozay, Saulx les Chartreux 91160 Ballinvilliers Clic Les Portes de l Essonne Monica Yunes 01 69 12 44 38 [email protected] Services des retraités Athis Mons, Juvisy sur Orge, Paray Vieille Poste 1 rue de l Observatoire 91260 Juvisy sur Orge Clic Centre Essonne Claire Christolommé 01 64 90 61 84 [email protected] 4 rue Henri Barbusse Martinr Guimet Arpajon, Avrainville, Brétigny sur Orge, Bruyères le Châtel, 91290 Arpajon Cheptainville, Egly, Guibeville, Leudeville, Leuville sur Orge, Marolles en Hurepoix, , Ollainville, Clic La H.A.R.P.E Florence Schwallinger 01 60 13 52 30 [email protected] (habitat, accessibilité, réseaux, patricia Deschamps [email protected] partenaires , environnement) Tatiana Criton [email protected] 11 rue de Rome Massy, Palaiseau, Villebon sur Yvette 91300 Massy Clic du Hurepoix Raquel Garcia 01 64 91 71 48 [email protected] 11 place du général de Gaulle 1. -

La Validation, C'est Obligatoire !

Pour vos déplacements en journée, Cœur 6 le Transport à la Demande d'Essonne Cœur Forfaits & tickets La validation, d’Essonne prend le relais ! à valider à chaque voyage c’est obligatoire ! Horaires valables à partir du 1er juin 2020 sur le réseau Avant de monter dans le bus, MAROLLES-EN-HUREPOIX préparez votre passe Navigo ou votre ticket. Les forfaits Navigo ARPAJON Pour tous validez-les Navigo annuel systématiquement Navigo mois Marolles-en-Hurepoix Réservez pour éviter votre trajet Navigo semaine Cheptainville Navigo jour une amende. Guibeville Présentez-vous Jeunes à l’arrêt choisi Imagine R Étudiant Avrainville Imagine R Scolaire La Norville Gratuité Jeunes en insertion Le bus passe vous chercher Arpajon à l’horaire indiqué Tarifs réduits et gratuité Navigo gratuité Navigo Solidarité mois NOUVEAU Réservation Transport à la Demande Service réalisé par les taxis locaux Navigo Solidarité semaine par téléphone au 09 70 80 96 63 Améthyste sur tad.idfmobilites.fr ou via l’appli pour Commandez et rechargez votre passe Navigo selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr, aux guichets et dans les agences des transporteurs (RATP, SNCF, Optile). Informations pratiques Pour vos déplacements en journée, le Transport à la Demande & points de vente Cœur Afin d’améliorer vos conditions d’Essonne Les tickets prend le relais ! de transport, Île-de-France Mobilités Disponibles en gares, stations et agences investit massivement : (au format papier ou rechargeables Contact Points de vente sur votre passe Navigo Easy) : Renforcement de l’offre de transport -

Groupements Ordonnes De Communes Des Yvelines (78)

Annexe 5 DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS GROUPEMENTS ORDONNES DE COMMUNES DES YVELINES (78) VERSAILLES et sa région SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et sa région MANTES et sa région 078954 078955 078956 1 : VERSAILLES 1 : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 1 : MANTES-LA-JOLIE 2 : LE CHESNAY (4 km) 2 : LE PECQ (5 km) 2 : MANTES-LA-VILLE 3 : VIROFLAY (4 km) 3 : MAISONS-LAFFITTE (5 km) 3 : LIMAY (2 km) 4 : BUC (4 km) 4 : MONTESSON (5 km) 4 : MAGNANVILLE (2 km) 5 : SAINT-CYR L’ECOLE (4 km) 5 : POISSY (5 km) 5 : PORCHEVILLE (5 km) 6 : VELIZY-VILLACOUBLY (5km) 6 : SARTROUVILLE (5 km) 6 : ISSOU (5 km) 7 : GUYANCOURT (5 km) 7 : HOUILLES (5 km) 7 : GARGENVILLE (7 km) 8 : FONTENAY - LE - FLEURY (6 km) 8 : CARRIERES-SOUS-POISSY (5 km) 8 : ROSNY-SUR-SEINE (8 km) 9 : NOISY LE ROI (7 km) 9 : ACHERES (5km) 9 : EPONE (9 km) 10 : BOIS-D’ARCY (7km) 10 : ANDRESY (6 km) 10 : AUBERGENVILLE (11 km) 11 : MONTIGNY - LE - BRETONNEUX (8 km) 11 : LE VESINET (6 km) 11 : BONNIERES-SUR-SEINE (11 km) 12 : VOISINS- LE- - BRETONNEUX (8 km) 12 : CHANTELOUP (7 km) 12 : BREVAL (13 km) 13 : MAGNY –LES-HAMEAUX (8 km) 13 : CHATOU (7 km) 13 : MAULE (14 km) 14 : VILLEPREUX (8 km) 14 : CROISSY-SUR SEINE (7 km) 14 : LES MUREAUX (15 km) 15 : TRAPPES (10 km) 15 : CARRIERE-SUR –SEINE (7 km) 15 : MEULAN (15 km) 16 : LES CLAYES-SOUS –BOIS (10 km) 16 : CHAMBOURCY (7 km) 16 : ECQUEVILLY (16 km) 17 : ELANCOURT (12 Km) 17 : CONFLANS-SAINTE-HONORINE (8 km) 17 : GAILLON SUR MONTCIENT (18 km) 18 : PLAISIR (13 km) 18 : TRIEL-SUR-SEINE (8 km) 19 : CHEVREUSE (13 km) 19 : MARLY-LE-ROI (9 km) 20 : LA VERRIERE (13 -

Carte Des Intercommunalités En Ile-De-France Au 1Er Janvier 2017

INTERCOMMUNALITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1er JANVIER 2017 OISE Saint- Clair-sur- Chiffres clés Epte Buhy La Chapelle- Berville en- Île-de-France Métropole du Grand Paris Vexin EURE Montreuil- Neuilly- sur- Haravilliers Arronville Saint-Gervais en-Vexin Epte Le Heaulme Ronquerolles WX M d’habitants ] M d’habitants Magny- Bernes- Omerville en- Nucourt Hédouville sur- Bruyères- Vexin Chars Theuville Oise sur-Oise Le Bellay- Menouville Frouville [,] M d’emplois Y,_ M d’emplois Ambleville en- Persan Bray- Vexin Marines Bréançon et-Lû Hodent Asnières- CC du Haut Val sur-Oise Charmont Brignancourt Grisy- Labbeville Champagne- Beaumont- Cléry- Moussy Vallangoujard sur-Oise Noisy- W X]] communes WYW communes CC du Vexin- en- les- sur-Oise d'Oise Santeuil Plâtres sur- Vexin Oise Chaumontel Val de Seine Banthelu Commeny CC Sausseron Nesles- MourY]s [XX Frémécourt Nointel Viarmes la-Vallée Seugy \[ intercommunalités WX territoires (dont Paris et WW établissements publics territoriaux) Chaussy Le Perchay Impressionnistes Amenucourt W\ \_Z Guiry-en- L'Isle-Adam Cormeilles- Epiais-Rhus Genainville Vexin Gouzangrez W_ YZV CC Vexin Centre en-Vexin Parmain Presles CC Carnelle - Luzarches Hérouville CC de la Maudétour- Wy- Saint-Martin- Pays de France en- Arthies Gadancourt Us XZ [^[ Livilliers du-Tertre Sources : Insee, recensements XVWZ et XVWY Chérence Vexin dit-Joli- Valmondois Vallée de Le Plessis- Fosses Survilliers La Roche- Village Génicourt Nerville- YW [VZ Villers- Théméricourt Montgeroult Lassy Luzarches Guyon l'Oise et la- Belloy-en- Epinay- AISNE -

Cape Settlers I: from the Loire to the Channel

CHAPTER FIVE Cape settlers I: from the Loire to the Channel Before discussing the Cape colonists who came from this north-western part of France a closer identifica tion of the region concerned will not be out of place. Its natural maritime boundaries to the north and west extend from the mouth of the Bresle, north-east of Dieppe, to Bourgneuf Bay below the Loire estuary. The borders of Normandy and the Orleanais, together with that segment of the Ile-de-France, exclus ive of Paris of the left bank, lying west of the Seine, represent the eastern limit of the region, while the Loire forms a rough demarcation to the south, more accurately delimited by the southern borders of the ancient provinces which straddle that river: Brittany, Anjou, Touraine and the Orleanais. The region therefore comprises these four prov inces, Normandy and the western Ile-de-France, and Maine with the county of Perche. In physical features, the rocky coast and forested interior of Breton- 104 CHAPTER FIVE speaking western and north-western Brittany stand apart. For the rest the region is largely an extension of the central European plain, broken by the hills of Upper Normandy and those of Perche. A part of France predominantly agricultural, it is principally watered to the east and north-east by the Seine and its tributary the Eure, in the north by such rivers flowing into the Channel as the Orne and the Ranee, and to the south-west and south by the Vilaine and the rivers of the Loire system, among them the Sarthe, the Loir, the Mayenne and the Cher. -

Bus De Substitution / Allongement De Trajet

INFO TRAVAUX JANV. au guichet sur les applis SNCF et Ma Ligne C 01 VENDREDI sur transilien.com sur malignec.transilien.com AUCUN TRAIN À PARTIR DE 23H00 ENTRE MUSÉE D’ORSAY ET DOURDAN AUCUN TRAIN À PARTIR DE 23H30 ENTRE MUSÉE D’ORSAY ET SAINT-MARTIN D’ÉTAMPES MUSÉE Saint-Michel PARIS Bibliothèque La Norville Dourdan D’ORSAY Notre-Dame AUSTERLITZ François Mitterrand JUVISY Savigny-sur-Orge Épinay-sur-OrgeSainte-Geneviève-des-BoisSaint-Michel-sur-OrgeBrétigny Saint Germain lèsArpajon Arpajon Égly Breuillet –Breuillet Bruyères-le-Châtel −Saint-Chéron Village Sermaise DOURDAN La forêt Marolles SAINT-MARTIN en-Hurepoix Bouray Lardy ChamarandeÉtréchy Étampes D’ÉTAMPES Circulation normale Portion de ligne impactée Bus de substitution BUS DE SUBSTITUTION / ALLONGEMENT DE TRAJET PARIS – AUSTERLITZ DOURDAN + 1h30 MIN PARIS – AUSTERLITZ SAINT-MARTIN D’ÉTAMPES + 1h40 MIN DERNIERS TRAINS À CIRCULER NORMALEMENT Gares de départ DERNIER TYPE par ordre alphabétique EN DIRECTION DE TRAIN DE TRAIN Dourdan 22:51 DEBA Brétigny Musée d’Orsay 22:10 ORET Saint-Martin d’Étampes 23:20 ELBA Dourdan Musée d’Orsay 21:08 ORDO Dourdan 22:32 DEBA Juvisy Musée d’Orsay 23:31 VICK Saint-Martin d’Étampes 23:01 ELBA Dourdan 22:09 DEBA Brétigny 22:38 ELBA Musée d’Orsay Juvisy 00:29 JILL Saint-Martin d’Étampes 22:38 ELBA Saint-Martin d’Étampes Musée d’Orsay 21:41 ORET S53 MDS-D-SME- Vendredi 01er Janvier 2021 S53 MDS-D-SME- Vendredi #LeReseauAvanceIDF INFO TRAVAUX JANV. 02,09,16, au guichet sur les applis SNCF et Ma Ligne C 23 et 30 SAMEDI sur transilien.com sur malignec.transilien.com -

Solidarités Nouvelles Pour Le Logement Une Association De

Solidarités Nouvelles pour le Logement Une association de citoyens pour le logement des plus démunis SNL Essonne 24 rue de l’Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix Tél. : 01 69 58 77 58 Fax : 01 64 56 61 26 Courriel : [email protected] www.snl-essonne.org Association loi 1901. Adhérente à l’URIOPSS, reconnue d’utilité publique. En Essonne, des milliers de personnes sont en danger faute de logement. Nous devons agir, mais seuls nous ne savons pas comment faire. Depuis 1988, SNL s’engage. Ensemble, il est possible d’agir dans votre quartier, dans votre commune... Depuis la création de SNL Essonne, plus de 1 600 ménages ont été logés. Ils étaient auparavant sans logement, dans des habitats insa- lubres... Jeunes, familles monoparentales, accidentés de la vie, travail- leurs pauvres (temps partiel, CDD, Interim...). Cette réalisation n’est possible que grâce à la mobilisation de béné- voles (près de 400 en 2013) qui donnent de leur temps ou soutiennent financièrement le projet par des dons ou des prêts. À titre d’exemple, une nouvelle maison de 6 logements, aux normes BBC ( réhabilitation et extension en construction bois) a été mise en service en novembre 2012 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en partenariat avec la Mairie, une entreprise d’insertion et une association de soutien aux femmes victimes de violence. Toutes nos créations de logements bénéficient de l’appui de l’Etat, de la Région, du Conseil Général de l’Essonne, des Mairies et de la Fonda- tion Abbé Pierre. Créer des logements pour les personnes les plus démunies..