Agrestirlm35.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

This Thesis Comes Within Category D

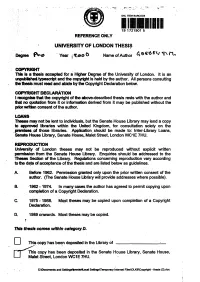

* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

Prof. Nac. César Galves

1 Prof. Nac. César Galves 2 SÍMBOLOS PATRIOS ESCUDO NACIONAL En enero de 1794, por Real Cédula, la Corona de España fundó el Real Consulado de Buenos Aires, colocando al frente del edificio su escudo, el primero con los colores celeste y blanco que se haya utilizado en Buenos Aires. Manuel Belgrano hizo estampar un escudo muy similar al actual en el estandarte bendecido en Jujuy el 25 de mayo de 1812, y que luego fue depositado en el Cabildo de dicha ciudad. El escudo se hace oficial con el sello usado por la Soberana Asamblea General Constituyente de 1813. Hasta entonces, no existía un sello para legalizar los actos gubernamentales, pues venían utilizándose los sellos de las armas reales que se estampaban en los documentos durante el Virreinato. Ante tal necesidad, la Asamblea comenzó a utilizar un sello propio, inspirado en un modelo que compuso en 1812 el peruano Antonio Isidro de Castro por disposición de Bernardino Rivadavia y que le había sido presentado al Primer Triunvirato. Su forma definitiva quedó fijada en 1900 por Estanislao S. Zeballos, en esos momentos Ministro de Estado; y su arquetipo, establecido en el Decreto 10.302 del año 1944. El Escudo de la Nación Argentina posee una forma oval, dividida en dos “cuarteles”: El superior azul representa la Justicia, la Verdad, la Lealtad y la Fraternidad. El inferior blanco, símbolo de Pureza, Fe, Hidalguía, Integridad, Firmeza y Obediencia. En el cuartel inferior, dos brazos entrelazan sus manos, representando la unión fraternal de los hombres y los pueblos; sostienen una pica, símbolo de la Autoridad, el Mando, la Dignidad y la Soberanía, en cuyo extremo se ubica un gorro frigio que representa la Libertad, la Igualdad y el Sacrificio. -

Una Aristocracia Republicana

Tesis de Doctorado en Historia UNA ARISTOCRACIA REPUBLICANA LA FORMACIÓN DE LA ELITE SALTEÑA, 1850-1870 Doctorando: Juan Ignacio Quintián Director: Dr. Gustavo L. Paz Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2012 ÍNDICE ABREVIATURAS EMPLEADAS ……………………………………………… 5 AGRADECIMIENTOS ……………………………………………… 6 RESUMEN/ ABSTRACT ……………………………………………… 8 INTRODUCCIÓN ……………………………………………… 9 PRIMERA PARTE ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN SALTA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX LAS BASES MATERIALES DE LA ELITE SALTEÑA INTRODUCCIÓN…………..………………………………………………………… 20 1. Comercio interregional y expansión ganadera…………………….…………... 22 A. Consideraciones sobre la demografía y las ocupaciones…..……………… 31 1º Ciudad de Salta……………………………..……..…………………… 35 2º Interior provincial.………………………………..……………………. 44 B. Nueva estructura fiscal.…….……………………………………………….. 51 2. Distribución de la tierra: diferenciación regional y grandes propietarios………… 57 A. El valle de Lerma………….…………………………………………………… 58 B. Los Valles Calchaquíes…..……………………………………………………. 101 C. Zonas de colonización tardía: la Frontera y el Oriente……………………….. 115 D. Perfil de la elite económica provincial…………………..………………..…… 143 SEGUNDA PARTE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO Y DE UNA ELITE POLÍTICA PROVINCIAL UNA ARISTOCRACIA REPUBLICANA INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 150 3. La consolidación de la elite política salteña, 1850-1864……………………….. 156 A. Elites políticas y grandes propietarios….…………………………………….. 158 B. Diseño institucional y prácticas políticas….……………………….…………… 185 1º Presupuesto, gasto público y agencias estatales……..…………………… 188 2º esfera -

Historia Agraria De Tucumán. Actores, Expresiones Corporativas Y Políticas

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES HISTORIA AGRARIA DE TUCUMÁN. ACTORES, EXPRESIONES CORPORATIVAS Y POLÍTICAS. SIGLO XIX Y XX. COORDINADORA: MARÍA CELIA BRAVO. AUTORAS: MARÍA CELIA BRAVO JULIETA BUSTELO CRISTINA LÓPEZ ANA RIVAS . ÍNDICE INTRODUCCION .................................................................................................... 1 CAPÍTULO 1 El mundo rural de Tucumán (1780-1850).Tenencia de la tierra, familias y producción. Cristina López ...................................................................................... 4 1. El territorio y la población: condiciones ambientales y ocupación ................................ 5 2. El acceso a la tierra y la producción rural ......................................................................... 9 3. La expulsión jesuita y la privatización de su patrimonio ............................................... 13 4. Propietarios, ocupantes, arrendatarios, agregados ...................................................... 16 5. Producción y circuitos de comercialización .................................................................... 22 6. Revolución y guerra: reordenamiento territorial y de mercados ................................. 25 7. Comercio y transportes en el siglo XIX ........................................................................... 35 8. El proceso artesanal de la Agroindustria azucarera 1830-1860 ................................. 38 9. Conclusión .......................................................................................................................... -

Prensa Y Política En Iberoamérica Banda Oriental), El Interior (Tucumán), Paraguay, Brasil Y La Recepción De Noticias Sobre Los Procesos Revolucionarios En Londres

Los estudios centrados en la prensa de la primera mitad del siglo XIX en el área Iberoamericana sin duda constituyen un ingrediente central en la CS renovación de la historia política iniciada en la última década del pasado siglo. Dentro de esa transformación los periódicos, sus publicistas, editores y lectores, sus áreas de circulación y recepción, constituyen aspectos que los posicionan como actores clave en los procesos revolucionarios iniciados en el contexto de la crisis monárquica de 1808. Al mismo tiempo, el nuevo andamiaje metodológico de la heterogénea historia intelectual en torno a lenguajes, conceptos y discursos político ha posibilitado un acercamiento a los periódicos y sus publicistas desde una óptica que superó ampliamente la mirada tradicional sobre su rol de vehículo de posiciones políticas. Dentro de este marco, el presente volumen continúa una línea de traba- jo que, desde hace un tiempo, venimos desarrollando de modo conjunto centrada en la problemática de la relación entre prensa y política, desde di- versas ópticas tales como la producción, circulación y recepción de escritos políticos en el área atlántica, las diversas reglamentaciones sobre libertad de prensa, su vinculación con la construcción de espacios públicos y redes Herrero (coord.) y Fabián Alejandra Pasino de sociabilidad, el concepto de opinión pública, el rol de los editores y pu- blicistas y la problemática de los lectores. Con el propósito de generar una ampliación geográfica de estas problemáticas, el libro reúne trabajos que las abordan en diferentes espacios: el área rioplatense (Buenos Aires y la Prensa y política en Iberoamérica Banda Oriental), el interior (Tucumán), Paraguay, Brasil y la recepción de noticias sobre los procesos revolucionarios en Londres. -

Sobre Conferir Al Gobierno De Buenos Aires El Derecho De Juzgar En Asuntos Nacionales (1832)

SOBRE CONFERIR AL GOBIERNO DE BUENOS AIRES EL DERECHO DE JUZGAR EN ASUNTOS NACIONALES (1832) SUMARIO: 1. Cuestión promovida por el gobierno de Entre Ríos, en 1832. — 2. Opinión de las provincias. — 3. Respuesta del gober- nador de Corrientes, Pedro Ferré'. — 4. Respuesta del gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia. — 5. Respuesta del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. — 6. Actitud del gober- nador Pascual Echagüe con el gobernador de Buenos Aires, gene- ral Juan Ramón Balcarce. — APÉNDICE: documentos inéditos. Nos ocupamos en esta información documental, de la idea promovida por el gobierno de Entre Ríos, en 1832, para conferir al gobierno de Buenos Aires, como encargado de mantener las relaciones exteriores, el derecho de ejercer la función judicial suprema de la Nación en asuntos naciona- les. Esta cuestión, que está relacionada con la política de la Banda Oriental y con los sucesos de que fué teatro la pro- vincia de Entre Ríos en los años 1830 y 1831, la desligamos del episodio que le dió origen, cuya mención se hará sólo en lo que sea estrictamente necesario para situar la cuestión fundamental a que debemos referirnos. Promovida la idea en vísperas de abandonar Juan Ma- nuel de Rosas el gobierno de Buenos Aires, no pudo reali- zarse por causas que hemos creído descubrir y de las cuales se dará cuenta. Se produce simultáneamente con la cuestión promovida por el gobierno de Santa Fe, acerca de la suerte que debe correr el general prisionero José María Paz (con- 261 sulta a las provincias, del 8 de octubre de 1832) y antecede a la que suscitó en 1833 el gobierno de Tucunián, a raíz de la detención del oficial oriental Toribio Salvadores, acu- sado de ser espía del gobierno de Bolivia; tiene también el mérito de ser anterior a la cuestión que se promovió a raíz del asesinato del general Juan Facundo Quiroga, en cuya oportunidad Rosas pudo intervenir personalmente, para que se delegase en él el derecho de juzgar, que en 1832 se le había ido de las manos por una causa fortuita. -

Grupos Políticos, Guerra, Milicias En Tucumán (1852-1853)

Travesía, Vol. 20, Nº 1, Enero-Junio 2018, ISSN 0329-9449 - pp. 31-55. 31 La coyuntura de Caseros: grupos políticos, guerra, milicias en Tucumán (1852-1853) María Celia Bravo INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SOCIALES (UNT-CONICET) TUCUMÁN, ARGENTINA [email protected] Resumen: Abstract: Se propone revisar la coyuntura abierta Our purpose is to review the situation por la batalla de Caseros en la provincia opened by the battle of Caseros in de Tucumán durante los años 1852 y Tucumán in 1852 and 1853. This paper 1853. El trabajo postula que el desenlace postulates that Caseros’ outcome activated de Caseros activó las acciones de los de- actions of those defeated in the Northern rrotados en la Liga del norte en 1841, en League during 1841 in the sense that they tanto estos actores promovieron un esce- promoted a scenario of confrontation, nario de confrontación cuyo análisis otor- which analysis gives us greater intelligibility ga mayor inteligibilidad a las tensiones of the tensions in Tucumán society after que atravesaron a la sociedad tucumana. this event. We propose to define the Se propone delimitar las continuidades y continuities and ruptures using different las rupturas utilizando diferentes escalas scales of observation that reveal the de observación que revelan la compleji- complexity of the situation and relates dad de la situación tucumana y sus articu- Tucumán with regional, national and laciones con el espacio regional, nacional transnational spaces. Also, we examine y transnacional. Asimismo, se examina la the province’s militarization process, militarización de la provincia, el poder de commanders’ power, the relationships los comandantes, la relación entre jefatu- between headquarters, middle ranks ras, mandos intermedios y soldados y las and soldiers and militiamen’s attitudes actitudes adoptadas por los vecinos mili- towards Celedonio Gutiérrez’s dismissal. -

Roca, El Arquitecto Del Estado Moderno

HISTORIA http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca Roca, el arquitecto del Estado moderno Miguel Ángel De Marco * El 19 de octubre de este año se cumplió un siglo del falle- una nueva exteriorización de la cada vez más extendida cos- cimiento de Julio Argentino Roca, el estadista y militar de tumbre de entablar combates al borde de los sepulcros en vez quien puede decirse que fue el constructor del Estado moder- de debatir las grandes cuestiones de las que depende el futuro. no en el país. La evocación del suceso obtuvo nula repercusión oficial, dio origen a varios actos organizados por instituciones NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS privadas y provocó algunas manifestaciones de rechazo en Roca vio la luz en San Miguel de Tucumán el 17 de julio de las que se llegó a proponer, una vez más, la remoción de sus 1843. Era hijo del coronel José Segundo Roca, quien había estatuas y de los nombres de las calles que lo recuerdan. Fue estado a las órdenes del Libertador José de San Martín, al * El autor es Presidente de la Academia Nacional de la Historia y Ciudadano Ilustre de Rosario. 42 | Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario que admiraba; peleado en la Campaña de la Sierra e inter- que comandaba el coronel Bartolomé Mitre. En las filas de la venido en las acciones militares que dieron independencia Guardia Nacional de Buenos Aires revistaban sus hermanos al Perú. Después había combatido en la guerra contra el Alejandro y Ataliva. Imperio del Brasil y, más tarde, luchado en las filas de los generales José María Paz y Gregorio Aráoz de Lamadrid; Si bien luego de aquella campaña se firmó el Pacto de Unión padecido el destierro luego de la derrota de éste último a Nacional y se dieron algunos pasos en busca de la concordia, manos de Facundo Quiroga y soportado la perspectiva del los ejércitos de la Nación y de la ahora provincia de Buenos fusilamiento tras la fracasada invasión sobre Tucumán des- Aires volvieron a enfrentarse en la batalla de Pavón (17 de sep- de Bolivia, en la que intervino, ya con el grado de coronel, a tiembre de 1861). -

¿Liturgia Rosista En Tucumán? Prácticas Rituales Y De Identificación Política Durante La Gobernación De Celedonio Gutiérrez (1841-1852)

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005. ¿Liturgia rosista en Tucumán? Prácticas rituales y de identificación política durante la gobernación de Celedonio Gutiérrez (1841-1852). Wilde, Ana Cristina. Cita: Wilde, Ana Cristina (2005). ¿Liturgia rosista en Tucumán? Prácticas rituales y de identificación política durante la gobernación de Celedonio Gutiérrez (1841-1852). X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-006/694 Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. Xº JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005 Título: ¿Liturgia rosista en Tucumán? Prácticas rituales y de identificación política durante la gobernación de Celedonio Gutiérrez (1841-1852) Mesa Temática Nº 72: “Lenguajes, tradiciones y conceptos políticos en el Río de la Plata durante la primera -

Prácticas Asambleístas En La Provincia De Jujuy (Argentina) Entre 1835-1852: Dirigencia, Definiciones Políticas Y Legitimaciones De Poder1

Almanack, Guarulhos, n. 28, ed00321, 2021 http://doi.org/10.1590/2236-463328ed00321 PRÁCTICAS ASAMBLEÍSTAS EN LA PROVINCIA DE JUJUY (ARGENTINA) ENTRE 1835-1852: DIRIGENCIA, DEFINICIONES POLÍTICAS Y LEGITIMACIONES DE PODER1 Federico Medina2;3 Resumen El artículo indaga sobre las Asambleas Populares que reasu- mieron la soberanía en la provincia de Jujuy (Argentina) entre 1835 y 1852. Se interesa por comprender su rol en la definición de los proyectos políticos en juego, los momentos en los que se apeló a ellas, quiénes lo hicieron, así como las relaciones entre la práctica asambleísta y los poderes ejecutivo y legislativo. El argumento que sostenemos es que las Asambleas fueron par- te del repertorio político disponible utilizado por la dirigencia de Jujuy e instancias claves para la configuración de acuerdos políticos. A través de ellas podemos ver, además, algunos casos de movilización de fuerzas y la emergencia o consolidación de liderazgos políticos. En esta línea interpretativa, mostramos la centralidad de las alianzas interprovinciales, sin las cuales ningún grupo que aspiraba al gobierno logró fundar un orden estable. Palabras claves Prácticas asambleístas – soberanía – dirigencia política y mo- vilización. 1 Agradecemos las sugerencias realizadas por los evaluadores anónimos del artículo. Los errores o imprecisiones analíticas corresponden al autor. 2 Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) Universidad Nacional de Salta (UNSa). Salta – Argentina. 3 Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Argentina. Docente de la asignatura Metod- ología de la Investigación en la UNSa y de la asignatura Historia Argentina del siglo XIX en la Universidad Nacional de Jujuy (Argentina). -

Buenos Aires, 28 De Mayo De 2014

“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo ” Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria Dirección General de Publicaciones VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO (S-1613/14) Buenos Aires, 28 de Mayo de 2014 Sr. Presidente H. Senado de la Nación Lic. Amado Boudou De mi mayor consideración: Por la presente solicito la reproducción del proyecto de ley: Impresión de una moneda con la imagen de Juan Bautista Alberdi, oportunamente caratulado 2379/11. Adjunto a la presente copia del mismo. Sin otro particular lo saludo Atte. Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – (S-2379/11) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,... Artículo 1: Se dispone la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen -en el anverso- de un tucumano ilustre, Juan Bautista Alberdi, como la primera de una serie, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, a conmemorarse el 9 de Julio del 2016. Artículo 2º: El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – FUNDAMENTOS “2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo ” Señor presidente: Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de Agosto en el año de la Revolución de Mayo, hijo de un comerciante español, Salvador Alberdi y de Josefa Aráoz y Balderrama, que provenía de familia criolla. -

El Caso Del Proceso Por El Asesinato De Facundo Quiroga En La Historia Del Ritual Judicial Argentino

El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la historia del ritual judicial argentino Alan Iud* Resumen En Argentina el proceso penal adquirió características propias luego de la Independencia, asumiendo algunas de las funciones y elementos de los procesos penales europeos y angloamericanos, pero careciendo decisi- vamente de otros, sufriendo así una continua deslegitimación política. En este trabajo, se analiza este tópico a partir de un caso ocurrido en la etapa de formación de nuestra justicia penal, que refleja las rupturas y continuidades con el sistema propio de la época colonial. Palabras clave: justicia penal, ritual judicia, proceso, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga. The Facundo Quiroga murder trial in the history of judicial rituals in Argentina Abstract In Argentina the criminal process took on its own characteristics af- ter the Independence, assuming some of the functions and elements of the Europeans and Anglo-Americans criminal processes, but not having others that were crucial, suffering then a continuous lack of political legitimacy. In this paper, this issue is analyzed with a case study that happened during the * Abogado. Doctorando en Derecho Penal (UBA), [email protected]. 161 El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la historia del ritual... period of foundation of our criminal justice system, showing the interruptions and continuities with the criminal justice system at the colonial period. Keywords: criminal justice, rituals at trials, process, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga. En un breve pero estimulante artículo, Víctor Abramovich recuerda a Rock Hudson personificando en una película a un famoso profesor de pesca que jamás había pescado.