Istoria Della Compagnia Di San Paolo E

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Floodwaters of Mars 7 June 2013

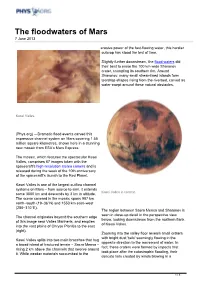

The floodwaters of Mars 7 June 2013 erosive power of the fast-flowing water, this hardier outcrop has stood the test of time. Slightly further downstream, the flood waters did their best to erase the 100 km-wide Sharonov crater, crumpling its southern rim. Around Sharonov, many small streamlined islands form teardrop shapes rising from the riverbed, carved as water swept around these natural obstacles. Kasei Valles. (Phys.org) —Dramatic flood events carved this impressive channel system on Mars covering 1.55 million square kilometres, shown here in a stunning new mosaic from ESA's Mars Express. The mosaic, which features the spectacular Kasei Valles, comprises 67 images taken with the spacecraft's high-resolution stereo camera and is released during the week of the 10th anniversary of the spacecraft's launch to the Red Planet. Kasei Valles is one of the largest outflow channel systems on Mars – from source to sink, it extends Kasei Valles in context. some 3000 km and descends by 3 km in altitude. The scene covered in the mosaic spans 987 km north–south (19–36°N) and 1550 km east–west (280–310°E). The region between Sacra Mensa and Sharonov is seen in close-up detail in the perspective view The channel originates beyond the southern edge below, looking downstream from the northern flank of this image near Valles Marineris, and empties of Kasai Valles. into the vast plains of Chryse Planitia to the east (right). Zooming into the valley floor reveals small craters with bright dust 'tails' seemingly flowing in the Kasei Valles splits into two main branches that hug opposite direction to the movement of water. -

La Doppia Edizione De Le Lagrime Di San Pietro Di Luigi Tansillo Tra Censura E Manipolazione

Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia moderna Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo Tesi di dottorato Ciclo XXIII La doppia edizione de Le lagrime di San Pietro di Luigi Tansillo tra censura e manipolazione Candidato: Dott. Luca Torre Tutore: Prof. Tobia R. Toscano Cotutore: Prof. Corrado Calenda Napoli 2010 INDICE Introduzione .......................................................................................... p. 3 1. La tradizione de Le lagrime di San Pietro..................................... » 4 2. Lo sfondo culturale e l’inventio tansilliana.................................... » 16 3. Giovan Battista Attendolo e la censura ecclesiastica..................... » 27 4. La vis polemica di Tommaso Costo: la stampa del 1606............... » 43 5. Conclusioni minime....................................................................... » 51 6. La presente edizione: criteri e struttura.......................................... » 56 Criteri di trascrizione.............................................................................. » 58 Testi ....................................................................................................... » 61 Pianto primo....................................................................................... » 63 Pianto secondo................................................................................... » 86 Pianto terzo........................................................................................ » 100 Pianto quarto..................................................................................... -

I Quaderni Del Castello

Gruppo Amici della Storia Locale “Giuseppe Gerosa Brichetto” I QUADERNI DEL CASTELLO NUMERO 3 CONFERENZE AL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO MAGGIO 2012 PRESENTAZIONE Ed eccoci al terzo appuntamento, con i Quaderni del Castello. In quanto tale, che questo numero 3 della Rivista sia “perfetto”, non osiamo crederlo, in ogni caso il giudizio complessivo spetta ai lettori, che ci auguriamo benevoli. Di certo, noi ce l’abbiamo messa tutta, per confezionarlo meglio che possiamo. Riguardo ai contenuti, la valutazione spetta appunto a chi legge; sulle caratteristiche tecniche, crediamo però non possano esserci dubbi, il progresso si vede subito: difatti, se fino all’anno scorso la pubblicazione veniva prodotta “in casa”, utilizzando personal computer e stampanti casalinghe, le presenti pagine sortiscono da una tipografia in piena regola, mentre per la fase di pre-stampa ci siamo avvalsi della competenza e della preziosa collaborazione dell’amico Roberto Casetta, che generosamente ha preparato il tutto, cosa di cui lo ringraziamo di cuore. Siamo grati altresì ai Conti Franco e Filippo Borromeo, che ci onorano del loro sostegno e con squisita cortesia ci ospitano una volta ancora nella splendida cornice del Castello di Peschiera Borromeo, per la presentazione in anteprima della pubblicazione, sotto forma di conferenze dei singoli Autori, i quali anticipano i testi di seguito riportati integralmente. Tra il Gruppo Amici della Storia Locale e la Famiglia Borromeo si è da tempo stabilita una virtuosa “corrispondenza d’amorosi sensi” che ha reso possibile, oltre che questa Rivista, l’organizzazione di memorabili giornate di visite al Castello, soddisfacendo la sete di bellezza di centinaia e centinaia di persone del Circondario, le quali hanno potuto così ammirare da vicino i tesori d’arte e di storia custoditi nella nobile dimora. -

Karl William Wegmann, Ph.D., LG, LEG

Karl William Wegmann, Ph.D., LG, LEG North Carolina State University Dept. of Marine, Earth, and Atmospheric Sciences 2800 Faucette DR, Campus Box 8208, Jordan Hall RM 1125 Raleigh, NC 27695-8208 Phone: 919.515.0380 | E-mail: [email protected] Websites: https://wegmann.wordpress.ncsu.edu/ https://hazmapper.org PROFESSIONAL INTERESTS Teaching and research interests intersect across the domains of Geomorphology (surface processes), Active Tectonics, Natural Hazards, and Geoarchaeology. EDUCATION 2008 Ph.D., Earth and Environmental Sciences Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, USA 1999 M.S., Earth and Planetary Sciences The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA 1996 B.A., Geology, Cum Laude, with Honors Whitman College, Walla Walla, WA, USA PROFESSIONAL EXPERIENCE 2017– Center for Geospatial Analytics, North Carolina State University Faculty Fellow 2015– Dept. of Marine, Earth & Atmospheric Sciences, North Carolina State University Associate Professor 2008–2015 Dept. of Marine, Earth & Atmospheric Sciences, North Carolina State University Assistant Professor 2004 Washington State Dept. of Natural Resources – Division of Geology & Earth Resources Geologist 3 / Natural Resource Scientist 3 1999–2004 Washington State Dept. of Natural Resources – Division of Geology & Earth Resources Geologist 2 2000-2004 Peninsula College, Port Angeles, WA Distance Learning Instructor - Geology Updated May 20, 2021 1 1998 New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources and Univ. of New Mexico Office of Contract Archeology Contract Geologist 1996 U.S. Geological Survey – Seattle, WA NAGT Geology Intern PROFESSIONAL LICENSES 2002–present Washington State Licensed Geologist & Engineering Geologist (License # 733). RESEARCH FUNDING 2020-2021 RAPID: Sparta Earthquake Surface Deformation Characterization | National Science Foundation | $29,752 | Co-Principle Investigator. -

Crosses in the Mosaic Floors of Churches in Provincia Arabia and Nearby Territories, Against the Background of the Edict of Theodosius II II

JMR 8, 2015 33-60 Crosses in the Mosaic Floors of Churches in Provincia Arabia and Nearby Territories, Against the Background of the Edict of Theodosius II II. Theodosius’un Fermanının Arka Planına Karşı Arabistan Eyaleti ve Yakın Bölgelerdeki Kiliselerin Mozaik Tabanlarında Görülen Haçlar Lihi HABAs* (Received 23 February 2015, accepted after revision 7 November 2015) Abstract Between the 4th and 8th centuries A.D., many churches were founded in Provincia Arabia and neighbouring ter- ritories (today’s Transjordan). Most of the churches were paved with mosaics. The mosaics floors are decorated with geometric, vegetal and figurative carpets with a rich repertoire of scenes of daily life, sometimes accom- panied by personifications. The floors were also decorated with symbolic heraldic arrangements and symbolic motifs, among them crosses. This research focus on a description of the different types of cross found in Byzan- tine churches in Transjordan, their position on the mosaic floors and in the church space, and the use of parallel motifs with equivalent significance as concealed crosses. The repertoire of crosses is rich, and crosses have been found of the equal-armed Greek cross type, the Latin cross, the Maltese cross, or a geometric interlace in the form of a Greek cross. There are also crosses of the crux clipeata, crux gemmata and crux decussate type. In some places the letters ΑΩ are shown between the arms of the cross, or suspended from the vertical arm. In other places the cross is shown on a graduated mound symbolizing the hill of Golgotha. The crosses in mosaic floors decorate the vestibules of church complexes, churches, chapels attached to churches, crypts, martyrium chapels, funerary chapels, and baptisteries. -

USAFA Application

Campus Box 8208 College of Sciences 1125 Jordan Hall Department of Marine Earth & Atmospheric Sciences 2800 Faucette Drive [email protected] (704) 747-4189 Raleigh, NC 27695-8208 meas.ncsu.edu Curriculum Vitae Colonel (Ret) Julian Matthews Chesnutt Geology Ph.D. Candidate, Adjunct Professor, Lecturer and Teaching Assistant Education ● Completed all Geology Ph.D. coursework with a 4.01 GPA for a combined 3.872 Graduate work GPA ● Unconditionally passed both oral and written Geology Ph.D. qualification exams ● Graduate Certificate in Geospatial Information Science, North Carolina State University, Raleigh NC—2017 o Earned at 4.167 GPA in the GIS Graduate Certificate Program ● National Defense Fellow, Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC—2009 ● Master of Military Operational Art & Science, School of Advanced Air and Space Studies, Maxwell AFB AL—2004 ● Master of Operational Art, Air Command and Staff College, Distinguished Graduate, Maxwell AFB AL—2003 ● Master of Engineering in Materials Science, North Carolina State University, Raleigh NC—1996 ● Bachelor of Science in Space Physics, Distinguished Graduate, US Air Force Academy, Colorado Springs CO—1989 Teaching Accomplishments • Environmental Geology (GEL 230) Lecturer & Lab Adjunct Professor, Durham Technical Community College—2019 ● Planetary Geology (ERS 131, ERS 132) Course Developer, Lecturer & Lab Adjunct Professor, NC Wesleyan University—2018 ● Physical Geology (MEA 101, MEA 111) Lecturer, Lab Instructor & Teaching Assistant at NC State University—2016-2019 -

Amazonian Geologic History of the Echus Chasma and Kasei Valles System on Mars: New Data and Interpretations

Earth and Planetary Science Letters 294 (2010) 238–255 Contents lists available at ScienceDirect Earth and Planetary Science Letters journal homepage: www.elsevier.com/locate/epsl Amazonian geologic history of the Echus Chasma and Kasei Valles system on Mars: New data and interpretations Mary G. Chapman a,⁎, Gerhard Neukum b, Alexander Dumke b, Greg Michael b, Stephan van Gasselt b, Thomas Kneissl b, Wilhelm Zuschneid b, Ernst Hauber c, Nicolas Mangold d a Planetary Science Institute, Tucson, Arizona, USA b Institute of Geosciences, Freie Universitaet Berlin, Germany c German Aerospace Center (DLR), Berlin, Germany d LPGN, CNRS, Université Nantes, France article info abstract Article history: New high-resolution datasets have prompted a mapping-based study of the 2500-km-long Echus Chasma Accepted 19 November 2009 and Kasei Valles system that utilizes geomorphic details, stratigraphic relations, and cratering statistics Available online 29 December 2009 derived from the new datasets. Our results suggest that between the Hesperian and Amazonian Epochs on Mars (3.7 Ga to Recent), the study area was affected by at least 4 episodes of widespread volcanic activity Keywords: and 4 periods of episodic fluvio-glacial activity. This paper discusses the Amazonian (b1.8 Ga) history of the chasma study area, during which time the last of the four volcanic episodes occurred between the last two episodes valles fl fi anastomosing of uvio-glacial activity. Highlights of our new ndings from this time period include (1) evidence that dendritic suggests glaciers and near-surface ice may have persisted through Amazonian time in local areas over the permafrost entire length of Kasei Valles; (2) a new widespread platy-flow surface material that is interpreted to be 2100-km-runout flood lavas sourced from Echus Chasma; and (3) a fracture in Echus Chasma, identified to have sourced at least one late-stage flood, that may have been the origin for the platy-flow material and young north-trending Kasei flood water. -

Landscapes of Mars a VISUAL TOUR

Landscapes of Mars A VISUAL TOUR Landscapes of MarsMarsLandscapes of A VISUAL TOUR GREGORY L. VOGT © 2008 Springer Science+Business Media, LLC Printed on acid-free paper. Library of Congress Control Number: 2008933361 ISBN: 978-0-387-75467-3 e-ISBN: 978-0-387-75468-0 All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher (Springer Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA) except for brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis. Use in connection with any form of information stor- age and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by simi- lar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is for- bidden. The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights. Printed in the United States of America. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 springer.com Landscapes of Mars A VISUAL TOUR CONTENTS Introduction 9 CHAPTER 1 The Two Faces of Mars 25 CHAPTER 2 To Hellas and Back 41 CHAPTER 3 Snows of Olympus 51 CHAPTER 4 The Grandest Canyon 61 CHAPTER 5 Making an Impact on Mars 69 CHAPTER 6 Water and Wind 77 CHAPTER 7 North and South 87 CHAPTER 8 Living or Not? 93 CHAPTER 9 For a Closer Look 101 CHAPTER 10 Mars in 3D 111 APPENDIX A Topographic Terminology 131 APPENDIX B Mars vs. -

Channeling Episodes of Kasei Valles, Mars, and the Nature of Rigid

LPSCXXIP 197 CHANNELING EPISODES OF KASEI VALLES, MARS,AND THE NATURE OF RIDGED PLAINS MATERIAL;Mary G. Chapman and Ke~ethL. Tanaka, U. S. Geological Survey, Flagstaff, AZ 86001. Our geologic mapping compiled at 1:500,000 scale of the northern Kasei Valles area of Mars (MTMs 25062 and 25067) indicates (1) at least three periods of Kasei Valles channeling, (2) the development of Sacra Fossae (linear depressions on Tempe Terra and Lunae Planum) in relation to Kasei channeling episodes, and (3) the nature of ridged plains material dissected by Kasei Valles on northern Lunae Planum. (The three channeling periods consist of two flood events and a later, sapping-related event.) These findings suggest hydrologic conditions and processes that formed Kasei Valles and associated features and terrains. Two periods of flooding in the Kasei Valles region are indicated by different erosional levels [1,2,3]. The lower level (the Kasei floor) is more than 1 krn lower than channel-dissected surfaces of Sacra Mensa (a mesa separated from Lunae Planum by the narrow south branch of Kasei), of Labeatis Mensa (west of the map area at lat 25.5' N., long 74.5'), and of northern Lunae Planum (whose erosional features are best seen at lat 2 1.7" N., long 72 " ) [2]. Streamlined features on the higher, Lunae Planum level lie at an angle to the north and south Kasei channels and are cut by them [1,2]. These streamlined features trend east and may be related to a large, east-trending, streamlined island at lat 18' N., long 78.5' (west of the map area). -

Topographic Map of Mars

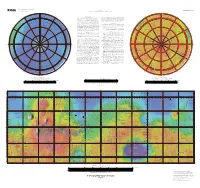

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR OPEN-FILE REPORT 02-282 U.S. GEOLOGICAL SURVEY Prepared for the NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 180° 0° 55° –55° Russell Stokes 150°E NOACHIS 30°E 210°W 330°W 210°E NOTES ON BASE smooth global color look-up table. Note that the chosen color scheme simply 330°E Darwin 150°W This map is based on data from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) 30°W — 60° represents elevation changes and is not intended to imply anything about –60° Chalcoporous v (Smith and others 2001), an instrument on NASA’s Mars Global Surveyor Milankovic surface characteristics (e.g. past or current presence of water or ice). These two (MGS) spacecraft (Albee and others 2001). The image used for the base of this files were then merged and scaled to 1:25 million for the Mercator portion and Rupes map represents more than 600 million measurements gathered between 1999 1:15,196,708 for the two Polar Stereographic portions, with a resolution of 300 and 2001, adjusted for consistency (Neumann and others 2001 and 2002) and S dots per inch. The projections have a common scale of 1:13,923,113 at ±56° TIA E T converted to planetary radii. These have been converted to elevations above the latitude. N S B LANI O A O areoid as determined from a martian gravity field solution GMM2 (Lemoine Wegener a R M S s T u and others 2001), truncated to degree and order 50, and oriented according to IS s NOMENCLATURE y I E t e M i current standards (see below). -

Topographic Map of Mars Any Use of Trade, Product, Or Firm Names in This Publication Is for Descriptive Purposes Only and Does Not Imply Endorsement by the U.S

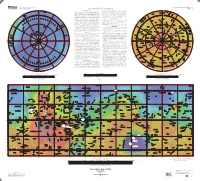

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR Prepared for the GEOLOGIC INVESTIGATIONS SERIES I–2782 U.S. GEOLOGICAL SURVEY NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION SHEET 1 OF 2 180° 0° 55° NOTES ON BASE between maps and quadrangles, and most closely resembles lighting conditions –55° This map is based on data from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA; found on imagery. The DEM values were then mapped to a smooth global color RussellRussell StokesStokes look-up table. Note that the chosen color scheme simply represents elevation us 150 Smith and others, 2001), an instrument on NASA’s Mars Global Surveyor NOACHISN O A C H I S o E E orousor 30 ° 210 ° E changes and is not intended to imply anything about surface characteristics (for ° p 330 ° E 210 W (MGS) spacecraft (Albee and others, 2001). The image used for the base of this 330 o ° ° W ° W DarwinDarwin lc ° W 150 example, past or current presence of water or ice). These two files were then 30 ha s map represents more than 600 million measurements gathered between 1999 and ChalcopC pe 60° merged and scaled to 1:25 million for the Mercator portion and 1:15,196,708 for –60° u v 2001, adjusted for consistency (Neumann and others, 2001, 2003) and converted R MilankovicMilankovic to planetary radii. These have been converted to elevations above the areoid as the two Polar Stereographic portions, with a resolution of 300 dots per inch. The determined from a martian gravity field solution GMM-2B (Lemoine and others, projections have a common scale of 1:13,923,113 at ±56° latitude. -

Classical Albedo Names from Latin

Gangale & Dudley-Flores Proposed Additions to the Cartographic Database of Mars 50 Table 3: Classical Albedo Names From Latin Feature Name Type Latitude East Longitude Origin Usage Alba Fossae Fossae 49.39 253.18 "White" in Latin. Alba Patera Patera 39.53 250.82 "White" in Latin. Albor Tholus Tholus 18.87 150.47 "White" in Latin. Alba Catena Catena 35.04 245.42 "White" in Latin. Albor Fossae Fossae 18.09 150.78 "White" in Latin. Alba Mons Mons 41.08 249.29 "White" in Latin. Tractus Albus Regio 29.71 280 "White Tract" in Latin. 1954 De Vaucouleurs, 1957 IAU. Argentea Planum -72.49 298.33 "Silvery" in Latin. Planum Dorsa Argentea Dorsa -77.63 326.61 "Silvery" in Latin. Mare Australe Mare -59.71 350 "Southern" in Latin. 1888 Schiaparelli, 1901 Antoniadi, 1954 De Vaucouleurs, 1957 IAU. Chasma Chasma -82.35 95.03 "Southern" in Latin. Australe Planum Australe Planum -83.35 157.7 "Southern" in Latin. Australe Lingula Lingula -84.05 68.56 "Southern" in Latin. Australe Mensa Mensa -86.88 357.24 "Southern" in Latin. Australe Montes Montes -80.19 14.05 "Southern" in Latin. Australe Scopuli Scopuli -83.48 247.06 "Southern" in Latin. Australe Sulci Sulci -84.99 133.06 "Southern" in Latin. Chasma Boreale Chasma 82.54 312.36 "Northern" in Latin. Boreales Scopuli Scopuli 88.88 269.84 "Northern" in Latin. Vastitas Borealis Vastitas 87.73 32.53 "Northern" in Latin. Mare Boreum Mare 59.71 180 "North" in Latin Planum Boreum Planum 87.32 54.96 "North" in Latin Boreum Cavus Cavus 84.64 339.85 "North" in Latin Candor Regio 2.96 285 "Luster, sincerity" in Latin.