Un Territoire Contesté

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sept Siècles D'histoire Château Des Allymes

Accès Horaires • Mars / avril / mai : Château des Allymes tous les jours : de 13 h 30 à 18 h • Juin : semaine : 13 h 30 à 19 h 2016 / 2017 week-end : 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h • Juillet & août : Monument historique - Ambérieu-en-Bugey tous les jours : de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h • Septembre : semaine : 13 h 30 à 19 h, week-end : 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 19 h Château des Allymes • Octobre : tous les jours : 13 h 30 à 18 h 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY • Novembre / décembre / janvier / février : samedi & dimanche, de 13 h 30 à 18 h Sept siècles d’histoire Tél. 04 74 38 06 07 A 650 mètres d’altitude, sur les premiers contreforts des monts du Bugey, le château des [email protected] Allymes domine la plaine de l’Ain, depuis sept siècles. Construit entre 1312 et 1321, il GPS : 45.975726 N, 5.412444 E a gardé jusqu’à nos jours la pureté de son architecture militaire faite pour la défense du Plus d’info sur www.allymes.net L’association territoire au Moyen Âge. L’association des Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge a été créée en 1960 La construction de cette petite forteresse de frontière est due au dauphin de Vienne, qui par Suzanne Tenand-Ulmann et le Prince de Faucigny-Lucinge. Le château a été classé réplique ainsi à son ennemi le comte de Savoie. Sur la montagne voisine de Luisandre, en monument historique et les travaux de restauration ont permis une ouverture progressive effet, le Savoyard décide le premier de faire édifier une semblable fortification, aujourd’hui du site au public dès 1966. -

Le Fumet Des Dombes

Saveurs de l’Ain, votre rendez-vous avec la gastronomie locale Basée sur l’origine des produits, d’Origine Protégée ou Saveurs de l’Ain regroupe des Contrôlée : la volaille de producteurs et artisans ayant Bresse, la dinde de Bresse, en dénominateur commun les vins du Bugey et vins de des produits estampillés Ain. Seyssel, le Comté, le Bleu de Découvrez l’éventail des Gex, la crème de Bresse et le spécialités départementales beurre de Bresse. Des Labels et goûtez à l’authenticité des Rouges avec les volailles terroirs de Bresse, Dombes, des Dombes et les Volailles Bugey et Pays de Gex. Saveurs Fermières de l’Ain produites de l’Ain regroupe une multitude sous Indication Géographique de produits. Des Appellations Protégée. Sommaire L’Ain et ses signes de qualité 3 La volaille de Bresse 4-6 Produits de Dombes 7 Les volailles fermières de l’Ain 8 L’agneau Gigotin 9 Fromages des coopératives de l’Ain 10-12 Crème de Bresse et Beurre de Bresse 13 Syndicat caprin 14 Bienvenue à la ferme 15 Les vins du Bugey 16-17 Les Routes touristiques 18-19 Carnet d’adresses gourmandes 20-29 Chambre de métiers et de l’artisanat 30 Les Cuisiniers de l’Ain 31 2 L’Ain et ses signes de qualité AOC ou appellation d’origine contrôlée Désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. #Ain : Vins du Bugey, Roussette du Bugey, Vins de Seyssel AOP ou appellation d’origine protégée R D'O IGIN N E IO P T R Équivalent européen de l’AOC. -

French Alps by Wink Lorch Sample Contents and Chapter

WINK LORCH WINES OF THE FRENCHJURA ALPS WINESavoie, Bugey and beyond with local food and travel tips with local food and travel tips WINK LORCH SECTION HEADER WINES OF THE FRENCH ALPS BY WINK LORCH SAMPLE CONTENTS AND CHAPTER Copyright © Wink Lorch 2017 Map: Quentin Sadler Photographs: Mick Rock (opposite, contents, 8 top and 11) and Brett Jones (page 8 bottom, 10, 12 and 13) Due for publication: November 2017 Enquiries: [email protected] ©www.winetravelmedia.com COPYRIGHT WINES OF THE FRENCH ALPS A secret Mondeuse vineyard high above Lac de Bourget in Savoie. 3 WINES OF THE FRENCH ALPS SECTION HEADER Contents INTRODUCTION PART 3 PLACES AND PEOPLE – Author’s acknowledgements THE WINE PRODUCERS Savoie PART 1 SETTING THE SCENE Isère The wine regions in context Bugey A history of wine in Alpine areas Diois Movements and people that have influenced the wines today Hautes-Alpes The future for French Alpine wines and their producers PART 2 ALL ABOUT THE WINES The appellations PART 4 ENJOYING THE WINES The terroir – geology, soil types and climate Grape varieties and the wines they make AND THE LOCAL FOOD Growing the grapes French Alpine cheeses Winemaking Other food specialities Sparkling wines French Alpine liqueurs © COPYRIGHTVisiting the region APPENDICES WINES OF THE FRENCH1 Essential rules for the wine appellations (AOC/AOP) ALPS 2 Vintages 3 Abbreviations, conversions and pronunciations 4 Glossary Bibliography Index Kickstarter backers Image credits 4 JURA WINE The wine regions in context ‘Savoie, Bugey and beyond’ was In wine terms (and in food and tourist never going to make a good book title, terms too), Savoie encompasses the hence the more flexible Wines of the two French departments of Savoie and French Alps, but even this has involved Haute-Savoie. -

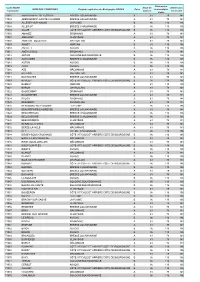

Saône-Et-Loire

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles -

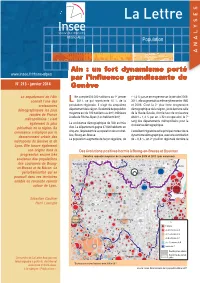

Ain : Un Fort Dynamisme Porté Par L'influence De Genève

Population Ain : un fort dynamisme porté par l'influence grandissante de N° 213 - janvier 2014 Genève Le département de l'Ain ’Ain compte 604 000 habitants au 1er janvier + 1,3 % par an en moyenne sur la période 2006- connaît l'une des L 2011, ce qui représente 10 % de la 2011 ; elle augmentait au même rythme entre 1982 croissances population régionale. Il s'agit du cinquième et 2006. C'est la 2e plus forte progression démographiques les plus département de la région. Sa densité de population démographique de la région, juste derrière celle rapides de France moyenne est de 105 habitants au km², inférieure de la Haute-Savoie, dont le taux de croissance à celle de Rhône-Alpes (144 habitants/km²). atteint + 1,4 % par an. L'Ain occupe ainsi le 7e métropolitaine ; c'est rang des départements métropolitains pour la La croissance démographique de l'Ain est très également le plus croissance démographique. périurbain de la région. Sa vive. Le département gagne 37 000 habitants en croissance s'explique par le cinq ans, l'équivalent de la population de son chef- L'excédent migratoire est le principal moteur de ce desserrement urbain des lieu, Bourg-en-Bresse. dynamisme démographique, avec une contribution La population augmente de façon régulière, de de + 0,8 %, en 2e position régionale derrière la métropoles de Genève et de Lyon. Elle trouve également son origine dans la Des évolutions positives hormis à Bourg-en-Bresse et Oyonnax progression encore très Variation annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2011 (par commune) soutenue des populations des couronnes de Bourg- Saône-et-Loire Jura Suisse en-Bresse et de Mâcon. -

Médiathèque Élisabeth Et Roger Vailland De Bourg-En-Bresse 1, Rue Du Moulin De Brou 01000 - Bourg-En-Bresse

Établissements partenaires du plan de conservation Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse http://bibliotheques.bourgendoc.fr/opacweb/ 1, rue du Moulin de Brou 01000 - Bourg-en-Bresse Sonia Eymard [email protected] 0474424710 71 périodiques Annales de la Société d'émulation, agriculture, lettres et arts de l'Ain Pôle de conservation Bugey (Le) Pôle de conservation Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Briord et des Environs Pôle de conservation Bulletin des Amis du Canton de Saint-Rambert-en-Bugey Pôle de conservation Cahiers de l'Ain : lettre professionnelle des arts du spectacle Pôle de conservation Cahiers du Dreffia (Les) Pôle de conservation Cahiers René de Lucinge : bulletin de l'association Les Amis du château des Allymes et de René de Lucinge Pôle de conservation Cahiers Roger Vailland Pôle de conservation Clés de l'actualité Pôle de conservation Cret de Chalam : groupement amicales maquisards résistants Ain-Haut-Jura (Le) Pôle de conservation Dombes : revue de l'Académie de la Dombes Pôle de conservation Écho du pays : bulletin officiel du syndicat d'initiative de Saint-Trivier-de-Courtes (L') Pôle de conservation Feuille de route (La) Pôle de conservation Gazette d'Ambronay (La) Pôle de conservation Histhoiria Pôle de conservation Jura Français (Le) Pôle de conservation Nouvelles Annales de l'Ain (Les) Pôle de conservation Pages d'histoire / les Amis du patrimoine d'Ambérieux-en-Dombes Pôle de conservation Phosphore Pôle de conservation Progrès (éd. Bourg-en-Bresse, Val-de-Saône, Nord -

La Saône-Et-Loire, Un Territoire Porté Par L'axe Dynamique Mâcon

No 71 Juillet 2020 La Saône-et-Loire, un territoire porté par l’axe dynamique Mâcon – Chalon-sur-Saône a Saône-et-Loire est le département le plus peuplé de la région Bourgogne-Franche-Comté. L’activité économique repose en partie sur sa tradition agricole et industrielle. Bien desservi par des réseaux routiers et ferroviaires importants, le département compte deux agglomérations principales, Chalon-sur-Saône Let Mâcon, et un maillage de villes moyennes uniformément réparties qui disposent de tous les équipements nécessaires à la population. Une analyse des caractéristiques économiques et démographiques du territoire permet de différencier cinq zones. D’abord, le Chalonnais et le Mâconnais, avec une croissance démographique et un marché du travail attractif, forment un axe nord-sud fort et dynamique, qui tranche avec les autres territoires de Saône-et-Loire. À l’est, la Bresse est un territoire tourné vers Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier et qui accueille notamment une forte part de retraités. Enfin, à l’ouest, le Charolais et le Nord-Ouest, deux espaces en déprise démographique, avec peu de liens avec l’extérieur, présentent un tissu économique encore marqué par plusieurs décennies de désindustrialisation. Benoit Leseur, Hélène Ville, Guillaume Volmers (Insee) La Saône-et-Loire est au carrefour d’axes Avec une population estimée de 548 000 migratoire, qui était positif jusqu’en de circulation majeurs de l’Hexagone. habitants au 1er janvier 2020, la Saône-et- 2015, est devenu négatif et ne compense Située entre Dijon et Lyon, elle est tra- Loire est le département le plus peuplé plus ce déficit naturel (figure 2). -

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Code INSEE Commune

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Dimension Code INSEE Seuil de Dimension NOM DES COMMUNES Régions agricoles de Bourgogne SDREA Zone économique Commune surface excessive viable 71001 ABERGEMENT-DE-CUISERY BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71002 ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71003 ALLEREY-SUR-SAONE LA PLAINE B 96 110 196 71004 ALLERIOT BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71005 ALUZE CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71006 AMANZE BRIONNAIS A 61 79 141 71007 AMEUGNY CLUNYSOIS A 61 79 141 71008 ANGLURE-SOUS-DUN CHAROLLAIS A 61 79 141 71009 ANOST MORVAN B 61 110 196 71010 ANTULLY AUXOIS B 96 110 196 71011 ANZY-LE-DUC BRIONNAIS A 61 79 141 71012 ARTAIX SOLOGNE BOURDONNAISE B 96 110 196 71013 AUTHUMES BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71014 AUTUN AUXOIS B 96 110 196 71015 AUXY AUXOIS B 96 110 196 71016 AZE MÂCONNAIS A 61 79 141 71017 BALLORE CHAROLLAIS A 61 79 141 71018 BANTANGES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71019 BARIZEY CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71020 BARNAY MORVAN B 61 110 196 71021 BARON CHAROLLAIS A 61 79 141 71022 BAUDEMONT BRIONNAIS A 61 79 141 71023 BAUDRIERES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71024 BAUGY BRIONNAIS A 61 79 141 71025 BEAUBERY CHAROLLAIS A 61 79 141 71026 BEAUMONT-SUR-GROSNE LA PLAINE B 96 110 196 71027 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71028 BEAUVERNOIS BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71029 BELLEVESVRE BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71030 BERGESSERIN CLUNYSOIS A 61 79 141 71031 BERZE-LE-CHATEL MÂCONNAIS A 61 79 141 71032 BERZE-LA-VILLE -

Sabaudian States

Habent sua fata libelli EARLY MODERN STUDIES SERIES GENEraL EDITOR MICHAEL WOLFE St. John’s University EDITORIAL BOARD OF EARLY MODERN STUDIES ELAINE BEILIN raYMOND A. MENTZER Framingham State College University of Iowa ChRISTOPHER CELENZA ChARLES G. NAUERT Johns Hopkins University University of Missouri, Emeritus BARBAra B. DIEFENDORF ROBERT V. SCHNUCKER Boston University Truman State University, Emeritus PAULA FINDLEN NICHOLAS TERPSTra Stanford University University of Toronto SCOtt H. HENDRIX MARGO TODD Princeton Theological Seminary University of Pennsylvania JANE CAMPBELL HUTCHISON JAMES TraCY University of Wisconsin–Madison University of Minnesota MARY B. MCKINLEY MERRY WIESNER-HANKS University of Virginia University of Wisconsin–Milwaukee Sabaudian Studies Political Culture, Dynasty, & Territory 1400–1700 Edited by Matthew Vester Early Modern Studies 12 Truman State University Press Kirksville, Missouri Copyright © 2013 Truman State University Press, Kirksville, Missouri, 63501 All rights reserved tsup.truman.edu Cover art: Sabaudia Ducatus—La Savoie, copper engraving with watercolor highlights, 17th century, Paris. Photo by Matthew Vester. Cover design: Teresa Wheeler Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Sabaudian Studies : Political Culture, Dynasty, and Territory (1400–1700) / [compiled by] Matthew Vester. p. cm. — (Early Modern Studies Series) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-61248-094-7 (pbk. : alk. paper) — ISBN 978-1-61248-095-4 (ebook) 1. Savoy, House of. 2. Savoy (France and Italy)—History. 3. Political culture—Savoy (France and Italy)—History. I. Vester, Matthew A. (Matthew Allen), author, editor of compilation. DG611.5.S24 2013 944'.58503—dc23 2012039361 No part of this work may be reproduced or transmitted in any format by any means without writ- ten permission from the publisher. -

Les Étangs De La Dombes (France) Philippe Marchenay

fiche 18 Laurence Bérard Les étangs de la Dombes (France) Philippe Marchenay Nomenclature La Dombes est le siège d’une agriculture d’étang singulière et localisée qui fait se succé- der périodiquement pisciculture et céréaliculture sur une même surface. Les régimes de faire-valoir et les modes d’appropriation du sol, la diversité des utilisateurs du milieu, le système d’exploitation, l’organisation sociale, le poids des activités cynégétiques consti- tuent les principaux paramètres qui déterminent le fonctionnement de ces étangs « cul- tivés » de façon extensive. Ici, le paysage présente la particularité de changer complètement de physionomie d’année en année, au fil des périodes d’eau et d’assec. Ce système hydraulique agro-piscicole est l’un des plus grands ensembles d’étangs conti- nentaux exploités en France. L’origine et le sens du mot Dombes, difficiles à vérifier, continuent de faire débat. Le s final n’implique pas l’idée de pluriel, puisque les locaux disent « la » Dombes. Il est assez généralement admis que cette forme représente une désinence contractive du bas latin pagus dumbensis. Localisation géographique avoir inondé jusqu’à un cinquième du terri- toire au XIXe siècle. La Dombes fait partie du département de l’Ain et se situe au nord-est de Lyon. C’est un pla- Conduite technique teau faiblement ondulé, légèrement incliné vers Bourg-en-Bresse, dont l’altitude moyenne Circulation de l’eau et travaux du sol avoisine 280 mètres. Ses limites sont bien Les étangs de la Dombes sont avant tout – marquées au sud, à l’est et à l’ouest, le plateau d’un point de vue historique et écologique – dominant les cours d’eau respectifs du Rhône, de la Saône et de l’Ain par des abrupts – les des plans d’eau peu profonds à vocation cypri- côtières – de 50 à 120 mètres de dénivelé. -

Annexe 2 : Appartenance Des Communes Aux Bassins De Gestion "Eaux Superficielles"

Annexe 2 : Appartenance des communes aux bassins de gestion "eaux superficielles" Bassin de gestion "eaux Nom de la commune Code Insee superficielles" L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT 01001 Dombes L'ABERGEMENT-DE-VAREY 01002 Bugey AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 Bugey AMBERIEUX-EN-DOMBES 01005 Dombes AMBLEON 01006 Bugey AMBRONAY 01007 Dombes AMBUTRIX 01008 Bugey ANDERT-ET-CONDON 01009 Bugey ANGLEFORT 01010 Haut-Rhône APREMONT 01011 Bugey ARANC 01012 Bugey ARANDAS 01013 Bugey ARBOIS-EN-BUGEY 1015 Bugey ARBENT 01014 Bugey ARBIGNY 01016 Bresse ARGIS 01017 Bugey ARMIX 01019 Bugey ARS-SUR-FORMANS 01021 Dombes ARTEMARE 01022 Haut-Rhône ARVIERE-EN-VALROMEY 1453 Haut-Rhône ASNIERES-SUR-SAONE 01023 Bresse ATTIGNAT 01024 Bresse BAGE-DOMMARTIN 01025 Bresse BAGE-LE-CHATEL 01026 Bresse BALAN 01027 Dombes BANEINS 01028 Dombes BEAUPONT 01029 Bresse BEAUREGARD 01030 Dombes BELLIGNAT 01031 Bugey BELIGNEUX 01032 Dombes BELLEY 01034 Bugey BELLEYDOUX 01035 Haut-Rhône BENONCES 01037 Bugey BENY 01038 Bresse BEON 01039 Haut-Rhône BEREZIAT 01040 Bresse BETTANT 01041 Bugey BEY 01042 Dombes BEYNOST 01043 Dombes BILLIAT 01044 Haut-Rhône BIRIEUX 01045 Dombes BIZIAT 01046 Dombes BLYES 01047 Dombes LA BOISSE 01049 Dombes BOISSEY 01050 Bresse BOLOZON 01051 Bugey BOULIGNEUX 01052 Dombes BOURG-EN-BRESSE 01053 Bresse BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 Dombes BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 Bugey BOZ 01057 Bresse BREGNIER-CORDON 01058 Bugey BRENOD 01060 Bugey BRENS 01061 Bugey BRESSE-VALLONS 1130 Bresse BRESSOLLES 01062 Dombes BRION 01063 Bugey BRIORD 01064 Bugey BUELLAS 01065 Dombes LA BURBANCHE 01066 -

Circuits «L'ain À Vélo»

Circuits «l’Ain à vélo» Agence de Développement Touristique de l'Ain 34 rue Général Delestraint - CS 90078 01002 Bourg-en-Bresse cedex Téléphone : 04 74 32 31 30 [email protected] www.ain-tourisme.com Les circuits "l'Ain à vélo" 33 balades pour s'évader, parcourir et découvrir les plus beaux paysages de l'Ain à vélo. Itinéraire cyclotourisme A Circuit l'Ain à vélo n° 1 - Etranges Sarrasines 01190 Pont-de-Vaux 04 74 32 31 30 [email protected] www.ain-tourisme.com Ce circuit sans difficulté particulière offre une belle découverte du bocage bressan mais aussi de certaines particularités de ce terroir et de son patrimoine comme les magnifiques fermes bressanes à colombages et les étonnantes cheminées sarrasines. Topo guide : l'Ain à vélo - Circuit n° 1 Cartes IGN 1:100 000 n°44 et 51 Altitude de départ et d'arrivée : 202 m Au détour d'un chemin, sur le toit de l'une de ces imposantes fermes bressanes, vous aurez la surprise de découvrir une sorte de petit clocher ou de minaret ajouré, surmonté d'une croix en fer forgé. Il s'agit de la mitre d'une cheminée "sarrasine"... Ces cheminées particulières se caractérisent par la réunion de deux éléments : la hotte intérieure, qui correspond à un système de chauffage très ancien et primitif appelé "foyer chauffant au large", et la mitre extérieure que l'on a comparée à un clocher roman, à un reliquaire ou encore à un minaret. On en dénombre encore une trentaine aujourd'hui, toutes classées au titre des Monuments Historiques.