Tome 1 Diagnostic Deplacements

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE NORD.Pdf

CODE QUARTIER QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE COMMUNE(S) CONCERNEE(S) QP059001 Quartier prioritaire d'Hornaing HORNAING QP059002 Auby Centre AUBY QP059003 Asturies - Belleforières AUBY/ROOST-WARENDIN QP059004 Résidence Gayant DOUAI/LAMBRES-LEZ-DOUAI QP059005 Flers en Escrebieux - Pont de la Deule - Dorignies DOUAI/FLERS-EN-ESCREBIEUX QP059006 Frais Marais DOUAI/WAZIERS QP059007 Notre Dame - La Clochette - Le Bivouac DOUAI/SIN-LE-NOBLE/WAZIERS QP059008 Faubourg de Béthune DOUAI/CUINCY QP059009 Les Epis SIN-LE-NOBLE QP059010 Haut Terroir - Les Viviers WAZIER QP059011 Les Explorateurs - Place du 8 mai 1945 - Jean Jaures - La Flamenne FEIGNIES QP059012 Quartier du Village FERRIERE-LA-GRANDE QP059013 Bois du Quesnoy HAUMONT QP059014 Centre Lambreçon JEUMONT QP059015 Long Prés - Prés du Paradis LOUVROIL QP059016 Pont de Pierre MAUBEUGE QP059017 Provinces Françaises MAUBEUGE QP059018 L'Epinette MAUBEUGE QP059019 Quartier intercommunal Sous le Bois - Montplaisir - rue d'Haumont NEUF-MESNIL/HAUMONT/LOUVROIL/MAUBEUGE QP059020 Verrerie - Square République ANZIN QP059021 Zone intercommunale rives de l'Escaut ANZIN/BEUVRAGES/VALENCIENNES/BRUAY-SUR-L'ESCAUT/RAISMES QP059022 Cité Thiers - Cité du Rivage BRUAY-SUR-L'ESCAUT/ESCAUTPONT QP059023 Centre Ville CONDE-SUR-L'ESCAUT/FRESNES-SUR-ESCAUT QP059024 Lecocq CONDE-SUR-L'ESCAUT QP059025 Centre Ville FRESNES-SUR-ESCAUT QP059026 Le Trieu FRESNES-SUR-ESCAUT QP059027 Vicq - Quatre Chasses - Poudrière - Faiencerie ONNAING/VICQ QP059028 Centre ville QUIEVRECHAIN QP059029 La Pépinière SAINT SAULVE QP059030 Dutemple -

2018-0000023

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000023 Montreuil, le 03/08/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2018-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, Changement d'adresse du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la BLAYE DUBOIS Nadine, Sambre (9305904) et (93059011). WINTGENS Claire Le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) et (9305911) nous informe de son changement d’adresse. Toute correspondance doit désormais lui être envoyée à l’adresse suivante : 4, avenue de la Gare CS 10159 59605 MAUBEUGE CEDEX Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) SMTUS IDENTIFIANT N° 9305904 CODE DATE COMMUNES CONCERNEES CODE POSTAL TAUX URSSAF INSEE D'EFFET - ASSEVENT 59021 59600, 59604 - AULNOYE-AYMERIES 59033 59620 - BACHANT 59041 59138 - BERLAIMONT 59068 59145 - BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 59103 59330 - BOUSSOIS 59104 59168, 59602 - COLLERET 59151 59680 - ECLAIBES 59187 59330 - ELESMES 59190 59600 - FEIGNIES 59225 59606, 59307, 59750, 59607 - FERRIERE-LA-GRANDE 59230 59680 - FERRIERE-LA-PETITE 59231 59680 - HAUTMONT 59291 59618, 59330 1,80 % 01/06/2009 NORD-PAS-DE- CALAIS - JEUMONT 59324 59572, 59573, 59460, -

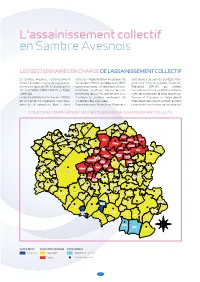

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

402 Maubeuge Fourmies

402 MAUBEUGE FOURMIES Validité Course n° 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 900 910 920 du 01/09/2020 au 31/08/2021 Jours de circulation LMaMeJV LMaMeJV LMaMeJV S LMaMeJV LMaMeJV LMaMeJVS Me LMaJVS LMaMeJVS LMaMeJV LMaMeJV LMaJV MeS LMaMeJVS LMaMeJV S LMaMeJVS LMaMeJVS DF DF DF Période scolaire (PS) PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS Vacances scolaires (VS) VS VS VS VS VS NOM DE LA COMMUNE NOM DE L'ARRÊT Acc MAUBEUGE Lycée Lurçat 12:10 16:35 17:30 MAUBEUGE Gare Routière 06:25 06:25 07:05 07:05 07:05 08:00 10:25 12:15 12:15 12:15 13:15 15:30 16:40 16:40 16:40 17:35 17:35 17:35 18:30 09:20 14:35 18:10 MAUBEUGE Le Mail 12:16 17:36 MAUBEUGE La Croix 12:17 17:37 MAUBEUGE Cite scolaire Pierre Forest 12:20 17:43 MAUBEUGE Porte de Paris 06:27 06:27 07:07 07:07 07:07 08:02 10:27 12:23 12:17 12:17 13:17 15:32 16:42 16:42 16:42 17:46 17:37 17:37 18:32 09:22 14:37 18:12 MAUBEUGE Gricourt 06:29 06:29 07:09 07:09 07:09 08:04 10:29 12:25 12:19 12:19 13:19 15:34 16:44 16:44 16:44 17:48 17:39 17:39 18:34 09:24 14:39 18:14 LOUVROIL Sonacotra 06:30 06:30 07:10 07:10 07:10 08:05 10:30 12:26 12:20 12:20 13:20 15:35 16:45 16:45 16:45 17:49 17:40 17:40 18:35 09:25 14:40 18:15 LOUVROIL Stade Leclerc 06:31 07:11 07:11 08:06 10:31 12:27 12:21 12:21 13:21 15:36 16:46 16:46 16:46 17:50 17:41 17:41 18:36 14:41 18:16 LOUVROIL Paradis 06:32 07:12 07:12 08:07 10:32 12:28 12:22 12:22 13:22 15:37 16:47 16:47 16:47 17:51 17:42 17:42 18:37 14:42 18:17 LOUVROIL Grand Sart 06:33 07:13 07:13 08:08 10:33 12:29 12:23 12:23 13:23 15:38 16:48 16:48 16:48 -

Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique Bienvenuebienvenue !! Brochure OTSI 2014-4 Mise En Page 1 03/03/2014 17:49 Page2

Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page1 Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique BienvenueBienvenue !! Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page2 Envie d’un séjour en famille, d’un week-end en amoureux, d’une découverte culturelle ? Ici, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir : hébergement, restauration, détente, divertissement, culture... Eth Lille Bry Jenlain Wargnies le Grand BAVAY Saint Waast Maresches Wargnies le Petit Villers Pol Preux au Sart Orsinval Sepmeries Frasnoy Gommegnies St Martin sur Ecaillon Ruesnes Le Quesnoy Villereau Beaudignies Potelle Louvignies Quesnoy Cambrai Jolimetz Ghissignies Salesches Raucourt au bois Locquignol Neuville en avesnois Englefontaine Poix du Nord Hecq Vendegies au bois Preux-au-Bois Maroilles Landrecies Marcheurs, cyclistes ou cavaliers, nos balades s’offrent à vous. Vous recherchez la détente d’une partie de golf ou l’ambiance d’une fête ? Suivez vos envies, chez nous tout est divertissement... 2 0 Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page3 Sommaire Découvrir Le Quesnoy : Patrimoine - Nature - Histoire - Nouvelle Zélande........... Le Quercitain ............................................................... p 4 à 7 Loisirs et balades Loisirs ......................................................................... Circuits des remparts ................................................... Randonnées ................................................................ p 8 à 11 Terroir Produits du terroir ....................................................... -

The Experience of Occupation in the Nord, 1914–18

17 Part II Popular patriotism and resistance avant la majuscule The experience of occupation in the Nord involved more than miscon- duct, crime and disunity. The spectrum of possible behaviour, while more restricted than in peacetime, still allowed for choices to be made. Indeed, precisely because actions were limited, the consequences of every deci- sion were exemplified and exaggerated. The Manichean judgements of the dominant occupied culture placed those engaging in misconduct on one side of the spectrum and ‘patriots’ and those opposing the occu- piers on the other. Lynne Taylor has criticised the focus in Second World War historiography on the extremes of resistance and collaboration and emphasised the grey zones in between;1 in the context of 1914– 18, criminality represents one of many such grey zones. Nevertheless, the occupied culture was itself especially concerned with the extremes of behaviour, often understood through the lens of respectability. This part of the book considers the other side of the spectrum, a key aspect of the way in which locals understood and reacted to the occupation: oppos- ition and resistance. Most interwar texts dealing with the occupation, and even cer- tain histories since the 1990s, depict French civilians as overwhelm- ingly patriotic, opposing the Germans as much as possible.2 Becker, for example, notes that the Germans were shocked by ‘the compact, massive, resistance of the population to the occupation’.3 Such is the consensus regarding resistance in 1914– 18 that the January 2010 bian- nual conference of the Musée de la Résistance of Bondues focused for the first time on resistance in occupied France and Belgium during the First World War, rather than the Second.4 In this sense, resistance is one of the most studied and documented phenomena of occupied life yet still offers important insights into the experience and understanding of occupation. -

Université De Valenciennes Et Du Hainaut-Cambrésis FRANCE

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis FRANCE University Partner FACT SHEET - 2017/2018 Legal name of Institution University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis (UVHC) Country France ERASMUS+ Code F VALENCI01 ECHE Number 28032 Locations Valenciennes (main campus), Cambrai, Maubeuge and Arenberg Website http://www.univ-valenciennes.fr Legal Representative Pr. Abdelhakim ARTIBA, President – [email protected] In charge of International Pr. Sébastien GRONDEL, Delegated Vice-President of International Relations Relations [email protected] International Office Ms. Maria GONZALEZ - Institutional Coordinator T: +33 (0) 327 51 10 27 [email protected] M. Jonathan BRINDLE - Institutional Coordinator T : +33 (0) 327 51 77 35 [email protected] Ms. Amandine BOENS - Erasmus+ Programme Assistant T: +33 (0) 327 51 77 49 [email protected] International Student Bureau de la Mobilité Internationale des Etudiants (BMI) Mobility Support Service Commun pour les Etudes et la Vie Etudiante (SCEVE) Campus Le Mont Houy, Maison des Services à l’Etudiant, 1st floor Postal address Le Mont Houy F – 59313 VALENCIENNES CEDEX 9 Contacts Ms. Delphine DELFOLIE, in charge of international student mobility T: +33 (0) 327 51 77 32 - [email protected] Ms. Fatiha MEZIANE, in charge of outgoing students from UVHC T: +33 (0) 327 51 77 31 - [email protected] Ms Dominique RAINGO, Financial Agent Website for incoming http://www.univ-valenciennes.fr/en/students-uvhc-s-partner-institutions-bilateral-exchanges- students erasmus 1 Université de Valenciennes, France - Pôle International– 02/11/2016 INFORMATION SPECIFIC TO EXCHANGE STUDENTS The main language of instruction is French. -

Les Quartiers De La Nouvelle Géographie De La Politique De La Ville Au 31 Décembre 2014

Les quartiers de la nouvelle géographie de la politique de la ville au 31 décembre 2014 Cf. décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la métropole. Pour le Département du Nord : Intercommunalité Commune Quartier CC Cœur d’Ostrevent Quartier prioritaire Aniche, Auberchicourt d'Aniche Quartier prioritaire Ecaillon , Auberchicourt, Masny d'Auberchicourt Et Ecaillon Quartier prioritaire de Hornaing Hornaing Quartier prioritaire de Masny Masny Quartier prioritaire de Montigny-en-Ostrevent Montigny-en-Ostrevent Pecquencourt, Montigny-en- Barrois Ostrevent Pecquencourt Lemay Sainte-Marie Quartier prioritaire de Somain Somain CA du Douaisis Auby Auby Centre Auby, Roost-Warendin Asturies - Belleforières Douai, Lambres-lez-Douai Résidence Gayant Flers en Escrebieux Pont de Douai, Flers-en-Escrebieux la Deûle - Dorignies 1 Douai, Waziers Frais Marais Notre Dame - La Clochette - Douai, Sin-le-Noble, Waziers Le Bivouac Douai, Cuincy Faubourg de Béthune Sin-le-Noble Les Epis Waziers Haut Terroir - Le Vivier CA Maubeuge Val de Sambre Les Explorateurs - Place du Feignies 8-Mai-1945 - Jean Jaurés - La Flamenne Ferrière-la-Grande Quartier du Village Hautmont Bois du Quesnoy Jeumont Centre Lambreçon Louvroil Long Prés - Prés Du Paradis Maubeuge Pont de pierre Maubeuge Provinces françaises Maubeuge L'Epinette Quartier intercommunal Neuf-Mesnil, Hautmont, Louvroil, Sous le Bois Montplaisir rue Maubeuge d'Hautmont CA Valenciennes Métropole Verrerie - Square Anzin République Anzin, -

424 Locquignol Le Quesnoy

424 LOCQUIGNOL LE QUESNOY Course N° 611 631 621 Jours de circulation LMaMeJV LMaMeJV LMaJV Période scolaire Validité Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC LE QUESNOY Lycee Eugène Thomas 07:55 LE QUESNOY Gare Acc 06:55 07:57 LE QUESNOY Lycee Agricole 07:58 LE QUESNOY Le Pavé 07:59 FRASNOY Pont de l'Aunelle 07:02 POTELLE Mairie 08:01 GOMMEGNIES Place Général De Gaulle 07:05 GOMMEGNIES Eglise de Carnoy 07:09 JOLIMETZ Le Rond Quesne 07:11 JOLIMETZ Le Boulan 07:14 JOLIMETZ Place de l' Eglise 07:15 08:05 LOCQUIGNOL Place 07:20 08:12 LOCQUIGNOL L'Ecluse 07:28 SASSEGNIES La Carmagnole 07:31 SASSEGNIES Le Petit Paris 07:32 SASSEGNIES La Place 07:33 08:15 BERLAIMONT La Vierge Noire 07:35 BERLAIMONT Collège Gilles De Chin 07:39 BERLAIMONT Ecole Primaire 08:25 AULNOYE-AYMERIES Jeanne d'Arc 07:49 08:18 AULNOYE-AYMERIES Lycée Pierre et Marie Curie 07:54 08:20 AULNOYE-AYMERIES Gare 08:22 424 LOCQUIGNOL LE QUESNOY Course N° 610 620 622 630 Jours de circulation Me LMaJV Me LMaJV Période scolaire Validité oui oui oui oui Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC BERLAIMONT Collège Gilles De Chin 12:25 16:40 17:55 BERLAIMONT Ecole Primaire 16:45 AULNOYE-AYMERIES Lycée Pierre et Marie Curie 12:35 16:55 17:30 18:05 AULNOYE-AYMERIES Jeanne d'Arc 12:45 17:05 17:35 18:15 BERLAIMONT La Vierge Noire 12:57 17:17 SASSEGNIES La Place 12:59 17:19 17:42 18:22 SASSEGNIES Le Petit Paris 13:00 17:20 SASSEGNIES La Carmagnole 13:01 17:21 LOCQUIGNOL L'Ecluse 13:05 17:25 18:27 LOCQUIGNOL Place 13:12 17:32 17:55 18:34 JOLIMETZ -

Vallées De L'aunelle Et Du Ruisseau Du Sart (Identifiant National : 310013369)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369 Vallées de l'Aunelle et du ruisseau du Sart (Identifiant national : 310013369) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000126) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CEN NPDC, .- 310013369, Vallées de l'Aunelle et du ruisseau du Sart. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CEN NPDC Centroïde calculé : 693038°-2594043° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 28/09/2016 Date actuelle d'avis CSRPN : 28/09/2016 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies -

Note Aux Rédactions

Jeudi 25 juin 2020 - NOTE AUX RÉDACTIONS - [INFO TRAVAUX] Première phase des travaux de renouvellement de chaussée, sur la RD 649 à La Flamengrie, Saint-Waast-la-Vallée, Houdain-Lez-Bavay, Bavay A compter du lundi 29 juin 2020 et pour une durée de deux mois (sous réserve d’absence d’aléas de chantier), le Département du Nord réalisera la première phase des travaux de renouvellement de la couche de roulement, sur une section d’environ 7 kilomètres sur le territoire de La Flamengrie, de Houdain-Lez-Bavay et Bavay. Les 3 échangeurs de cette section seront également concernés par ces travaux (bretelles et giratoires). Cette section a été réalisée en enrobé drainant lors de sa construction. Au regard de son ancienneté et des dégradations constatées, son remplacement par un enrobé classique s’avère aujourd’hui nécessaire. Organisation des travaux Les travaux seront organisés de la manière suivante : 1- Travaux sur les bretelles des échangeurs de La Flamengrie et de Bavay, Durant cette phase, la circulation sera coupée au niveau des giratoires et des bretelles avec la mise en place de déviations. 2- Travaux de réparation, de réfection et de marquage sur la section courante dans le sens Valenciennes – Maubeuge entre les échangeurs de La Flamengrie et Houdain-Lez- Bavay, ainsi que sur les bretelles de l’échangeur de Houdain-Lez-Bavay. Les travaux se poursuivront ensuite entre les échangeurs de Houdain-lez-Bavay et de Bavay, 3- Travaux de réparation, de réfection et de marquage sur la section courante dans le sens Maubeuge – Valenciennes entre les échangeurs de Bavay et Houdain-lez-Bavay, puis entre les échangeurs de Houdain-lez-Bavay et La Flamengrie.